对我国残疾儿童康复的思考

2012-08-09张金明赵悌尊

张金明,赵悌尊

1 我国残疾儿童基本状况

1.1 残疾儿童的年龄界定 《联合国儿童权利公约》中的儿童指18岁以下的任何人。中国的有关法律也将满18岁作为是否成年的标志,而将18岁以下者划分为儿童。2006年第二次全国残疾人抽样调查儿童年龄界定为0~18岁。但是,根据我国儿童生理、心理、社会发展的特征,我国的理论研究界一般将儿童的年龄界定为0~14岁,相关的社会调查、专业调查和一些统计也采用这个年龄标准[1]。

1.2 中国残疾儿童标准 依据“第二次全国残疾人抽样调查残疾标准”,年龄界定在18周岁以内的儿童,经专业人员检查鉴定,符合某类残疾最低标准者,可确定其为某类残疾儿童。

1.2.1 视力残疾 视力残疾是指由于各种原因导致双眼视力低下并且不能矫正或视野缩小,以致影响日常生活与社会参与。

1.2.2 听力残疾 听力残疾是指由于各种原因导致双耳不同程度的永久性听力障碍,听不到或听不清周围环境声及言语声,以致影响日常生活和社会参与。

1.2.3 言语残疾 言语残疾是指由于各种原因导致的不同程度的言语障碍(经治疗1年以上不愈或病程超过2年者),不能或难以进行正常的言语交流活动(3岁以下不定残)。

1.2.4 肢体残疾 肢体残疾是指人体运动系统的结构、功能损伤,造成四肢残缺或四肢、躯干麻痹、畸形而致人体运动功能不同程度丧失以及活动受限或参与的局限。肢体残疾按实现日常生活活动状况分四级,基本上能独立实现日常生活活动者,即为肢体残疾。

1.2.5 智力残疾 智力残疾是指智力显著低于一般人水平,并伴有适应行为的障碍。此类残疾是由于神经系统结构功能障碍。

1.2.6 精神残疾 是指各类精神障碍持续1年以上未痊愈,由于其认知、情感和行为障碍,影响其日常生活和社会参与。生活上基本自理,但自理能力比一般人差,有时忽略个人卫生。能与人交往,能表达自己的情感,体会他人情感的能力较差,能从事一般的工作,学习新事物的能力比一般人稍差;偶尔需要环境提供支持,一般情况下生活不需要由他人照料者,即为精神残疾。

1.2.7 多重残疾 多重残疾是指存在两种或两种以上残疾为多重残疾。多重残疾分级按所属残疾中最重类别残疾分级标准进行分级。

1.3 有关我国残疾儿童的几个数据

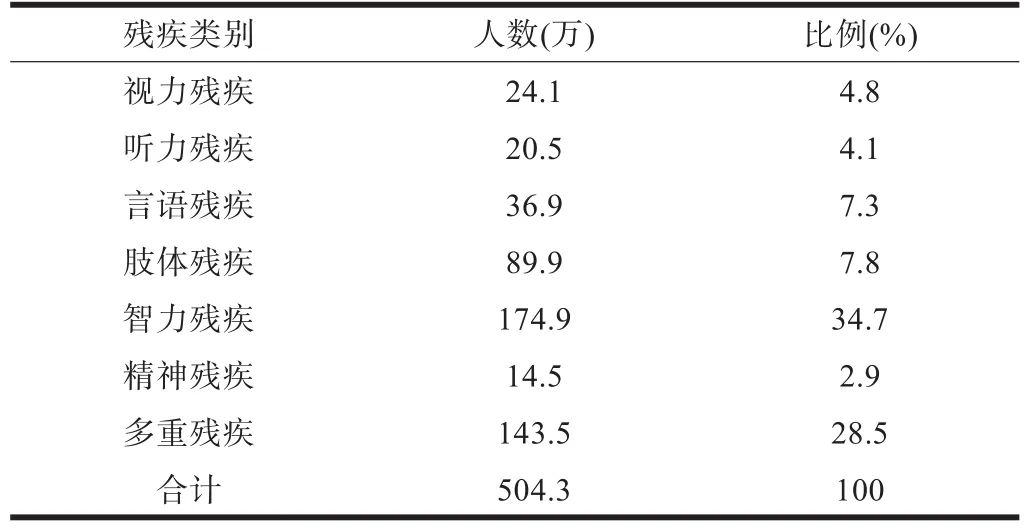

1.3.1 残疾儿童人数及其比例 2006年第二次全国残疾人抽样调查结果表明:0~17岁残疾儿童504.3万人,占全部残疾人口的6.08%,其中农村残疾儿童占残疾儿童总数的80.13%,0~14岁的残疾儿童为387万人。见表1。

表1 0~17岁我国残疾儿童类别、数量和比例

1.3.2 0~17岁残疾儿童现残率变化 我国在1987年进行第一次全国残疾人抽样调查,其结果与2006年调查结果比较,0~17岁残疾儿童现残率发生了较大变化:2006年视力残疾上升0.16千分点、听力残疾上升1.51‰、肢体残疾上升0.99‰、智力残疾下降了9.91‰、精神残疾上升了0.97‰。见表2。

表2 0~17岁残疾儿童现残率变化情况

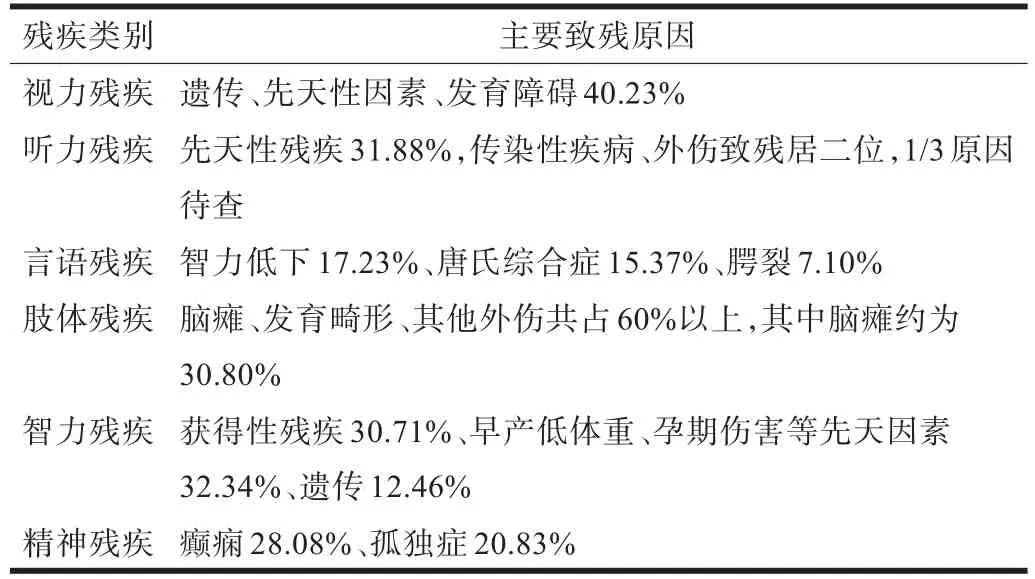

1.3.3 0~14岁各类残疾主要致残原因 2006年第二次全国残疾人抽样调查结果显示,0~14岁组各类残疾主要致残原因及所占比例。见表3。

表3 0~14岁各类残疾主要致残原因

1.3.4 残疾儿童康复及教育需求状况 90%低视力儿童有康复需求;听力残疾人助听器设备使用率不足10%;由于康复体系不完善,康复服务能力不足,加之家庭贫困,肢体残疾和智力残疾儿童的需求与服务之间存在很大差距;孤独症导致精神残疾儿童约41万人,占36.9%,大多数难以得到规范有效的康复训练和服务;全国0~6岁残疾儿童167.8万人,每年有80万~120万出生缺陷儿童出生,每年新增0~6岁残疾儿童19.9万人,儿童残疾预防工作是一项抢救性工程。

6~1 4 岁非残疾儿童在学率达99.70%,而残疾儿童在学率:东部最高为64.81%,相差34.89%;西部61.25%,相差38.45%;中部最低60.66%,相差39.04%[2];残疾越重,在学率越低,残疾四级入学率80.92%;残疾三级入学率72.18%;残疾二级入学率58.14%;残疾一级入学率35.37%;多重残疾和智力残疾儿童在学率相对低,分别为64.82%和41.12%;残疾儿童对教育费用补助或减免需求达34.90%;对职业教育与培训的需求为24.68%。

2 我国儿童福利状况

2.1 儿童福利政策的4个层面 全国人民代表大会通过的法律,如《中华人民共和国宪法》、《婚姻法》、《义务教育法》、《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《收养法》等。国务院出台和相关部委颁发的行政法规,包括儿童养育、救济、康复、教育等方面。中国政府签署的国际公约和国家规划纲要,如“世界人权宣告”、“儿童权利公约”、“中国儿童发展纲要(2001—2010年)”等。地方人大和地方政府部门制定、颁布、实施的法规、政策等[3]。

2.2 我国儿童福利的主要管理部门 我国儿童福利主管部门包括:全国人大内务司法委员会妇女儿童专门小组;国务院妇女儿童工作委员会;民政部;教育部;卫生部;国家人口和计划生育委员会;中国残联等。

2.3 实施儿童重点福利项目 近年我国实施的儿童重点福利项目包括:妇幼保健项目;医疗保健与疾病防治项目;营养健康项目;义务教育项目;彩票公益金项目;希望工程、春蕾计划、农村儿童救助五保护制度、蓝天计划;孤残儿童救助;流浪儿救助项目;农村留守儿童行动及相关国际合作项目等。

2.4 我国儿童社会福利方面存在的问题 当前我国儿童社会福利方面存在的问题主要是:以儿童为本,实现儿童最大利益的普及性的儿童福利观念尚未形成;儿童福利相关法律体系尚不完善;儿童福利管理缺乏统一、规范、统筹、协调机制和计划;福利水平不高,经费不足,政府预算缺乏儿童福利专项资金科目;预防措施落后。

3 对我国残疾儿童康复的思考

3.1 关注残疾儿童的特征

3.1.1 残疾儿童的脆弱性 儿童处在成长发育阶段,其生理系统和心理系统正处在不断变化和完善之中,与成年人相比,儿童的体质和心智比较脆弱,儿童遭遇残疾会使体质或心智更加脆弱。

3.1.2 儿童残疾的发展性 由于儿童处在迅速的发育成长期,残疾会对儿童的生理、心理的成长有着极大的负面影响。残疾儿童病理上的损害会随着儿童本身的发育和成长而不断严重和加剧。

儿童残疾的发展性还体现在儿童残疾对儿童整个人生发展的影响上。儿童生命中的最初几年是以后身体健康状况的基础,而且对形成健康的情感、社交技能以及智力发展至关重要。儿童残疾会造成儿童在人生的起点阶段就处于弱势,进而会影响儿童一生的发展。

3.2 关注残疾儿童的特殊需求 ①儿童的健康成长需要关怀和爱护,需要他人的鼓励及引导。②不同类别残疾的儿童具有不同的需求,需要提供个性化全面康复服务,如手术、用药、认知、生活自理、移动、学习和得到康复服务的机会等。③建立友谊和与同龄儿童游戏、交往、分享快乐的需求。④对辅助器具和环境无障碍改造的需求。⑤得到接受教育的权利,学习文化和技能的需求。⑥生存和参与的需求。⑦指导和帮助残疾儿童家长的需求。⑧其他需求。

3.3 遵循儿童康复的原则

3.3.1 早期发现的原则 大脑在出生后的前3年发育最快,年龄越小,大脑的可塑性越大,特别是受损的大脑。及时的干预可以促进智能的发育、预防和减少某些方面的发育迟缓或造成继发性的障碍[4]。早期发现的含义,首先要由家长和医务人员及时发现与同龄儿有何不同;第二是早期诊断;第三是早期干预和训练。抓“早”对儿童的发育和潜力发展起着非常重要的作用。

3.3.2 主动参与的原则 任何功能或技能的获得,都是通过学习才能达到的。学习就需要主动参与。促进残疾儿童主动参与的关键是要找出孩子的兴趣,将任何活动以游戏的形式进行并融入日常生活之中,儿童自己做的越多,学到的东西也越多[5]。

3.3.3 全面康复的原则 残疾儿童的全面发展将影响其终生生活发展。全面康复就是提供全面发展的机会,包括生活自理、心理素质、接受教育、学习技能、积极参与家庭、学校和社会活动等,即包括医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复[6]。

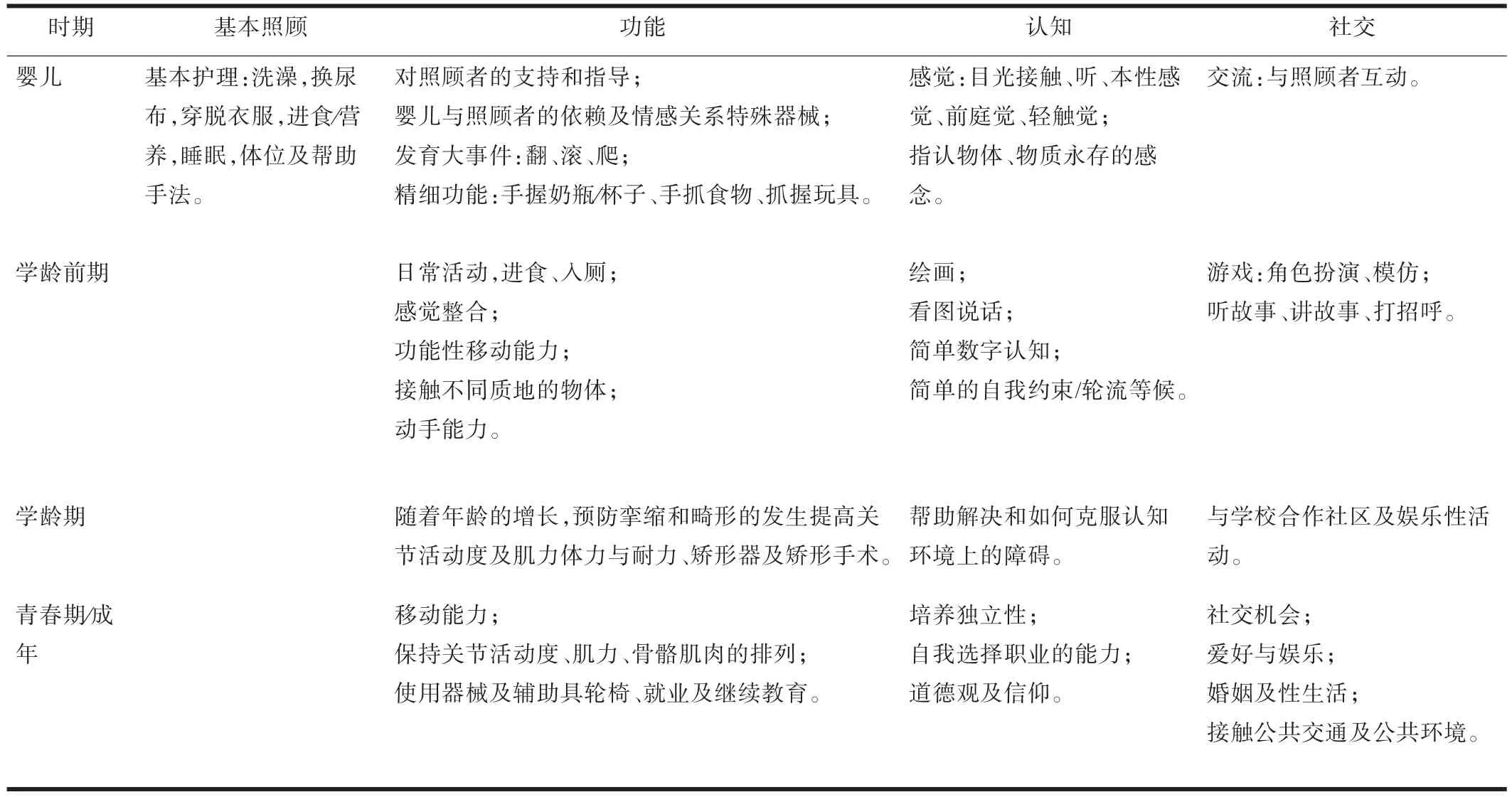

3.3.4 依据年龄不同确定康复重点的原则 不同年龄阶段,人体运动功能、认知水平、社交能力等表现各不相同,康复需求也不同,因此需要根据年龄的不同确定康复的重点内容。年龄阶段主要分为婴儿期、学龄前期、学龄期和青春期/成年期。见表4。

表4 不同年龄阶段残疾人康复原则

3.4 对“十二五”期间加强残疾儿童康复工作的建议 将残疾儿童康复纳入“十二五”残疾人康复工作规划,纳入社区康复服务,加强社区和家庭指导。

继续实施残疾儿童康复重点工程和抢救性工程。包括低视力儿童验配助视器及视功能训练、盲童定向行走训练;听力残疾儿童康复训练、人工耳蜗手术及训练;肢体残疾儿童矫治手术、康复训练、假肢矫形器及辅助器具适配;智力残疾儿童康复训练;孤独症儿童康复。同时加强残疾儿童康复机构和区域中心建设;残疾儿童家长培训及贫困残疾儿童医疗和康复救助等[7]。

开拓儿童残疾预防工作领域:采取试点先行,逐步推广的方法,首先在城市开展残疾儿童随报及早期康复工作试点,探索建立早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复的机制与流程;开展儿童残疾预防和早期康复宣传教育活动,不断提高儿童残疾预防与早期康复知识的知晓率;加强部门协作,建立儿童残疾预防的组织管理网络。

各部门主要职责如下:卫生部门:婚前、新婚夫妇及孕产期咨询、保健、检查、早期发现、早期干预,0~36个月儿童健康管理,0~6岁儿童健康体检;民政部门:婚姻登记、贫困残疾儿童康复医疗救助、儿童福利政策及儿童福利机构;人口计生部门:优生优育宣传、减少出生缺陷和残疾发生;残联:制定标准、规范各类残疾儿童机构建设、转介服务。

加强技术指导和人员培训,建立专家技术指导组、指导定点医疗机构业务。

建立儿童残疾随报及早期康复工作制度。根据各地实践经验和我国国情,建议实施流程如下:

家长和接生人员早期发现→基层卫生服务机构早期筛查、随报疑似残疾儿童→县(市、区)妇幼保健机构备案→市(地)定点医疗机构确诊、建立数据库、转介→医疗机构或残联→转介到康复机构或康复安置。

加强康复与教育的衔接。儿童的成长不仅是体格的增长,包括心理、社交、智力、语言和认知的发育,更重要的是要考虑到儿童的终身生涯。由于某些残疾的存在,残疾儿童有着与正常儿童的不同之处,也使他们有特殊的需要。康复的目的是为残疾孩子提供各种机会,促进残疾儿童了解环境、发展社交能力、发展智力,为上学接受教育做准备。因此要做好康复与教育的衔接,为残疾儿童提供适当的接受教育的方式,如特殊教育、普通教育、全纳教育等。通过教育,使残疾儿童掌握各种知识和技能,为成年自立生活打下基础[8]。

随着我国社会的发展与进步,我国残疾儿童的福利事业和康复事业取得显著成绩,然而受多方面条件制约,实现残疾儿童“人人享有康复服务”仍面临诸多困难和问题。为此,我们需要遵循国际社会的倡导,以“儿童优先”和“儿童最大利益”为指导思想,在立法、制定政策和规划工作时,防止作为脆弱群体的儿童、残疾儿童“边缘化”,对儿童特别是残疾儿童的利益和需求予以优先考虑,确保我国残疾儿童的生存权、受保护权、发展权和参与权[9]。

[1]张金明.儿童残疾的预防、早期发展和早期干预[M].北京:华夏出版社,2010:3.

[2]第二次全国残疾人抽样调查办公室,北京大学人口研究所.第二次全国残疾人抽样调查数据分析报告[M].北京:华夏出版社,2008:137.

[3]陆士桢.儿童福利的中国模式及发展路径[J].福利中国,2011,1(2):22-25.

[4]Didier D.Mother and Child Health,Handicap International[M].2008:28-31.

[5]赵悌尊.社区康复管理者手册[M].北京:华夏出版社,2009:19.

[6]World Health Organization.Health Component/CBR Guidelines[M].Geneva:WHO,2010:45-56.

[7]中国残疾人联合会.中国残疾人事业“十二五”发展纲要[OL].http://www.cdpf.org.cn/zcfg/content/2011-06/09/content_30341608.htm(2011-6-9)

[8]尤红,胡向阳.残疾人康复咨询教材[M].北京:华夏出版社,2008:134-138.

[9]赵志航,郭雪萍,田宝.国内外智力残疾状况与康复研究[J].中国康复理论与实践,2010,16(3):233-235.