论《尔雅》的同义词词典性质*

2012-08-07王建莉

王建莉

(内蒙古师范大学文学院 呼和浩特 010022)

《尔雅》是否为同义词词典,这是一个老问题。过去的几十年,学界曾围绕《尔雅》的性质问题,展开深入研讨,但该论题迄今仍没有得到彻底解决。将该书与同时代的《说文解字》、《释名》、《方言》比较,人们对《说文解字》都从本义检查每字的说解,对《释名》都从得名理据考量,对《方言》都从方言角度考察每个词。那么,对有同义词典性质的《尔雅》,为什么不尝试从同义词角度做全面验证呢?

长期以来,《尔雅》的性质不能确定,一方面是由于同义词观不同,另一方面是由于对该书的训释体例认识不清。

同义词的标准是什么,这是判断《尔雅》为类义词词典还是同义词词典的焦点所在,标准不一,结论自然不同。迄今对同义词的界定分歧较大,本文提出“一义相同”的同义词观,“所谓同义,是说这个词的某一意义和那个词的某一意义相同,不是说这个词的所有意义和那个词的所有意义都相同”(王力《同源字典》,1982)。以此考察《尔雅》,可见其训释了三类词:同义词、类义词和单个词。前两种表现为词的聚合体,与第三种形式完全不同。

1.同义词

《尔雅》中的同义词以一个意义为相同的标准,既有同义程度最高的一物异名,也有理性意义微别的一般同义词。如《释草》:“艾,冰台。”该条是一物异名。“艾”,草名,又名艾蒿、冰台。《释诂》:“秉、拱,执也。”该条是一般同义词,都表示拿,执持。“秉”,所拿多为细长之物;“拱”,两手共持一物;“执”,不论细长、粗短,一手或两手持的都可用此词。

2.类义词

《尔雅》的训释对象还有类义词,即表示同一类事物的词。其“一个意义”不必相同。类义关系比同义关系更松散。书中类义词有两类训释方式。

(1)通释类义词。

有的构成种属关系。以种训属的,如《释言》:“赋,量也。”《释器》:“彝、卣、罍,器也。”以属训种的,如《释天》:“玄枵,虚也。”“玄枵”,十二星次之一,女、虚、危三宿在其中。

有的构成关联关系。如《释器》:“康谓之蛊。”“康”,通“糠”,谷皮。“蛊”,陈谷中所生的虫。《左传·昭公元年》:“谷之飞,亦为蛊。”杜预注:“谷久积则变为飞虫,名曰蛊。”根据杜注,因为谷久积成为糟糠,里面才生出虫子,“康”、“蛊”二词的意义有关联关系。

(2)辨释类义词。

等级:子之子为孙。孙之子为曾孙。曾孙之子为玄孙。玄孙之子为来孙。来孙之子为晜孙。晜孙之子为仍孙。仍孙之子为云孙。(《释亲》)

同类:食苗心,螟。食叶,蟘。食节,贼。食根,蟊。(《释虫》)

数量:一羽谓之箴,十羽谓之縳,百羽谓之緷。(《释器》)

形制:鸡栖于弋为榤,凿垣而栖为埘。(《释宫》)

地域:河南华,河西岳,河东岱,河北恒,江南衡。(《释山》)

种类:所以鼓柷谓之止。所以鼓敔谓之籈。(《释乐》)

体态:鳖三足,能。龟三足,贲。(《释鱼》)

姿势:兽曰釁。人曰挢。鱼曰须。鸟曰狊。(《释兽》)

3.单个词

《尔雅》单个词的训释,包括以下几种情况:

义界式:緎,羔裘之缝也。(《释训》)

阐明文意:“振旅阗阗”,出为治兵,尚威武也;入为振旅,反尊卑也。(《释天》)

说明情况:天下有名丘五,其三在河南,其二在河北。(《释丘》)

只出例词:《释虫》有“土蜂”、“木蜂”;《释兽》有“鼢鼠”、“鼸鼠”、“鼷鼠”、“鼶鼠”、“鼬鼠”、“鼩鼠”、“鼭鼠”、“鼣鼠”、“鼫鼠”、“鼤鼠”、“鼮鼠”、“鼰鼠”。

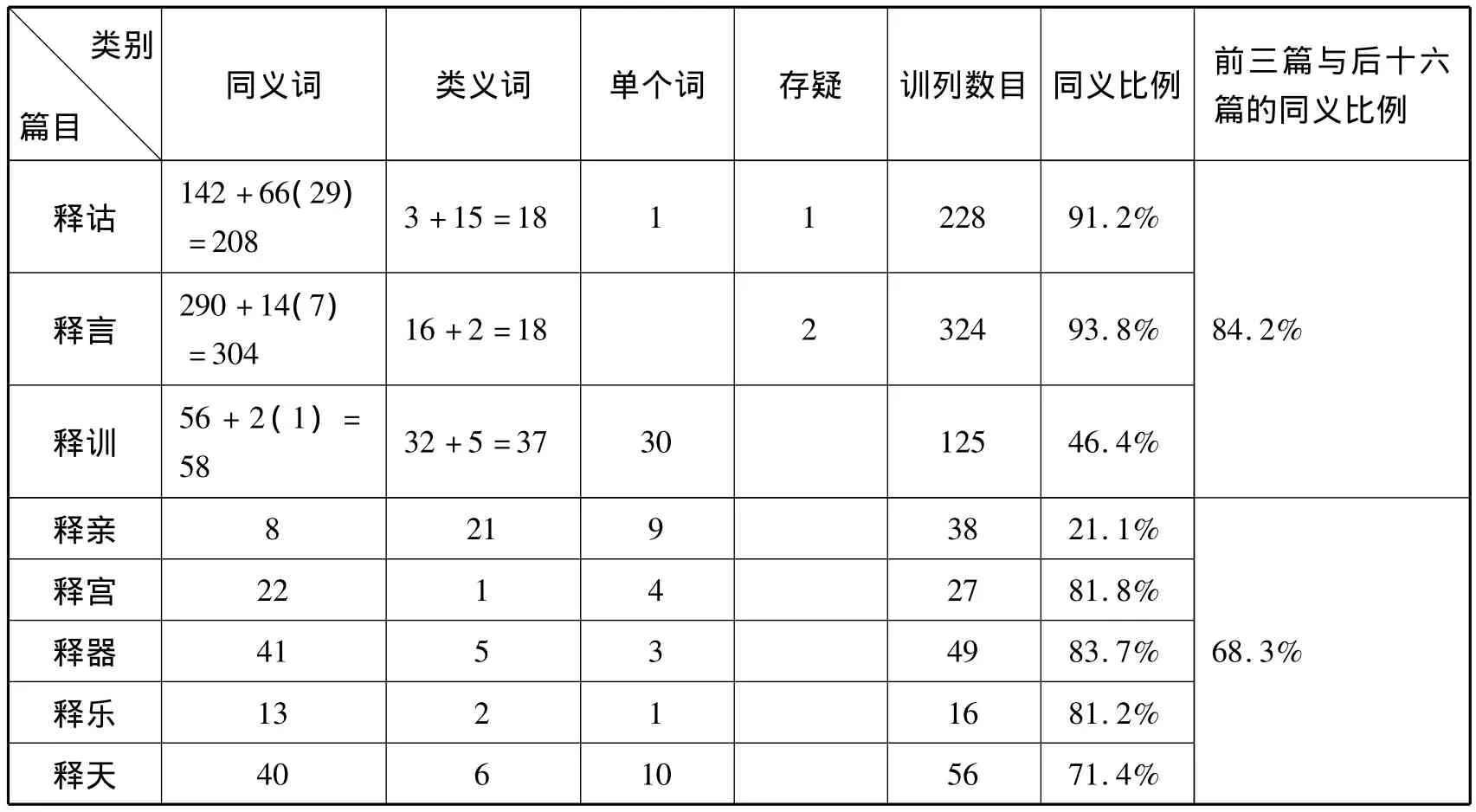

《尔雅》中以上三种类型,构成情况如下:说明:

篇的同义比例释诂 142+66(29)=208同义词 类义词 单个词 存疑 训列数目 同义比例 前三篇与后十六3+15=18 1 1 228 91.2%释言 290+14(7)=304 16+2=18 2 324 93.8%84.2%释训 56+2(1)=58 32+5=37 30 125 46.4%释亲8 21 9 38 21.1%释宫22 1 4 27 81.8%释器68.3%41 5 3 49 83.7%释乐13 2 1 16 81.2%释天40 6 10 56 71.4%

(续表)

① 词条是《尔雅》的最小编排单位,训列是最小语义单位。一组同义词、类义词或单个词的训释均可表现为一个训列。词条不完全等同于训列。有的训列与词条等同,如《释诂》:“弼、棐、辅、比,俌也。”这个词条即是一个训列。有的词条包括几个训列,如《释草》:“粢,稷。众,秫。”这是一个词条包括两个同义训列:“粢”、“稷”;“众”、“秫”。

② 表中“同义词”一列,《释诂》、《释言》、《释训》“+”后面的词条属于二义同条。三篇的二义同条数分别是 29、7、1,包括的同义词组数分别是 66、14、2。

③ 表中“类义词”一列,《释诂》、《释言》、《释训》“+”后面的词条属于二义同条。其内部有的训词、被训词形成类义关系,有的训词、被训词形成同义关系。同义部分数量较少,为计算方便,未列入“同义词”一栏。

近日,新洋丰携手海南荆岛公司,在海南省东方市八所镇小岭村卢琼珍家的茄子地,召开了2018年新洋丰全国100个示范点之百倍邦茄子观摩会,现场200多位种植大户共同见证了洋丰百倍邦套餐肥的神奇示范效果。

④ 少量训列存疑,列“存疑”项。如《释诂》:“伦,劳也。”《释草》:“困,衱袶。”

从上表可见,《尔雅》共有1579个训列。其中同义训列1186个,占全书总训列的75.1%;类义训列仅128个,连全书的十分之一都不到;单个词的训释249个,占全篇总训列的15.8%。显然,《尔雅》同义词训列占绝对优势。

《尔雅》同义词的分布并不均衡。《释言》、《释诂》、《释草》、《释虫》、《释鸟》、《释器》、《释木》、《释宫》、《释乐》等篇的同义词数量较多,超过80%,其中《释言》、《释诂》、《释草》超过90%,《释言》的比例最高,为93.7%,《释地》的比例最低,为10.6%。前三篇的同义词比例是84.2%,后十六篇是68.3%。

《尔雅》同义词具有如下特点。

1.以一义为类聚标准

《尔雅》同义词的聚合标准是“一个意义”。“一个意义”就其来源看,包括本义、引申义、假借义、古义、今义等。《尔雅》以单音词为主,单音词具有多义性,以词的本义为始,引申出多个意义,有的是直接引申义,有的是间接引申义,“一个意义”可以是引申链条上的任何一项。如《释言》:“济,渡也。济,成也。济,益也。”“济”的本义为渡水,渡过水则事告成功,因此引申为成,成功于事则为利,又引申为益,“济”与“渡”、“成”、“益”分别构成三组同义词。此外,同形词也以不同意义分别与其他词构成同义关系。如《释言》:“屡、暱,亟也。”“亟”是一个同形词,“亟”以屡次义与“屡”同义;“亟”又是方言词,以暱爱义与“暱”同义。

同义词从词类角度可划分为同义实词与同义虚词两类,“一个意义”又分为“一个实词意义”与“一个语法意义”。《尔雅》同义实词占绝对优势,以实词意义聚合;同义虚词仅41条,以语法意义聚合。如《释诂》:“绩、勋,功也。”这是同义实词,表示功绩。《释诂》:“率、循、由、从,自也。”这是同义虚词,介词,表示从。

2.释义有层次性

《尔雅》的同义,前三篇主要针对普通词语,后十六篇针对名物词。如《释言》:“作、造,为也。”都表示做。《释草》:“荼,苦菜。”表示苦菜,“荼”、“苦菜”为一物异名。《尔雅》成书者以高度的概括力,从众多典籍及传注中抽绎出词语的“一个意义”,“一个意义”是多词对比显示出来的共同词义特征。

《尔雅》辨释了大量名物类同义词。每个训列,以词或短语训释被训词,多词的训释尽量运用相同的表述形式。每个词的训释既是独立的,又与其他词有对比关系,显示出词义的同异点。在上古汉语中,同义词的这种辨释方法使用较多,以《尔雅》最具代表性。如《释宫》:“宫中之门谓之闱,其小者谓之闺。”“宫中之门”既释“闱”,也说明“闱”、“闺”之同。“其小者”比较“闺”与“闱”的大小不同。《尔雅》在大小、形态、功能、处所、对象、数量、材料、颜色、方式等方面辨释了同义词的同中之异,其同义词辨释系统与同义词系统相应,较准确地表述出了同义词的内部意义成分。

3.具有规范作用

春秋时期,诸侯割据,各地言语不通;随着时代的变更,词语也在发生变化。战国之末,在名实之辩的推动下,进行了词语规范工作,其中包括同义词的求同训解及其辨释。这项工作在初期比较分散,规模也较小。[1]后来逐渐发展,出现了专门的规范用书——《尔雅》,黄侃云:“然而五方水土,未可强同,先古遗言,不能悉废。综而集之,释以正义,比物连类,使相附近:此谓尔雅。”[2]黄氏所谓“释以正义”是以各国通用的常用词解释生僻词,用通语解释方言,用今语解释古词。这些常用词、通语、今语等就是当时的规范用词。

《尔雅》词义解释准确。魏张揖云:“《尔雅》之为书也,文约而义固;其陈道也,精研而无误。”[3]《尔雅》被历代专著所征引,以《说文》为例,许多解释完全依从《尔雅》。《尔雅》采用多种义训形式,如:直训、通训、递训、互训,还采用“曰”、“为”、“谓之(为之)”等训诂术语,这也增强了该书的规范性。

《尔雅》是当时以及后代人们阅读古籍时使用的一部工具书。清戴震云:“曩阅庄周书:‘已而为知者,已而不知其然。’语意不可识,偶检《释故》:‘已,此也。’始豁然通乎其词。”[4]近代黄侃云:“汉世经师,学无今古,其训释经文,无不用《雅》者。”[5]《尔雅》同义词研究不是一项民间组织的语言研究工作,而是在国家规范制度下开展的,这使得《尔雅》同义词的训释在所有语言内容规范要求中,起到了示范的作用。

4.同义词有系统性

《尔雅》时代,大量词语训释散布于群书中,彼时多使用直训,也用通训、互训等。《尔雅》成书者对这些训诂材料,未按原样汇编,而是按照“一个意义”的标准,汇集为一个个的同义词群。两三词以上的同义词组比比皆是。如《释诂》:“如、适、之、嫁、徂、逝,往也。”《释器》:“木豆谓之豆,竹豆谓之笾,瓦豆谓之登。”这一定是对随文释义的训诂进行了大量的对比分析,才能够系统构组。

《尔雅》同义词组内部形成了认知语义系统。同义词的聚合都经过了一个范畴化的过程,即在一个意义的基础上构筑起共通的意义范围。在同义范畴中,各个成员转变成范畴词,范畴词根据地位不同,有典型与非典型之分。如《释诂》:“崩、薨、无禄、卒、徂、落、殪,死也。”该条以死为共义,训词“死”表示泛指,其他被训词则有其特定的使用范围。在古人的认知经验里,“死”的词义范围很广,认知度远远超过被训词。词的认知度也呈多级层次。如《释诂》:“速,征也。”又,“征,召也。”“召”,召请,用来解释被训词“征”。“征”,本义是征召,又作训词解释“速”。在这条递训中,“召”的认知度最高,“征”次之,“速”再次。《尔雅》同义词认知语义系统以典型成员为纲,以非典型成员为目,这为查检、认识每组同义词提供了便利。

《尔雅》同义词构成了该书的义类系统。其前三篇篇名不能显示义类,后十六篇则由一个个义类组成。从篇目起,每层聚合为数量不等的义类,形成关联关系、种属关系、连类而及的连带关系;篇目以下,逐层划分,上下等级之间具有种属、整体与部分的关系。《尔雅》后十六篇篇目数量远远超出前三篇篇目,总体看该书具有比较完整的义类系统。

《尔雅》以同义词为主,通过训诂形式来研究同义词,其所表现的四方面特点,均符合同义词词典的标准。可以说,《尔雅》是中国古代首部具有训诂性质的同义词词典,当然,我们也不否认,《尔雅》所收词群并不纯粹是同义词,同义词辨释也不尽准确。这些应以历史唯物主义的眼光去看待,《尔雅》在同义词研究方面的成就远远大于不足,它的同义词词典性质可以认定。

附 注

[1] 如,《尸子·广泽》:“天、帝、后、皇、辟、公、弘、廓、宏、溥、介、纯、夏、幠、冢、晊、昄,皆大也。十有余名而实一也。”句中有两组同义词,“天”、“帝”、“后”、“皇”、“辟”、“公”都表示国君。“弘”、“廓”、“宏”、“溥”、“介”、“纯”、“夏”、“幠”、“冢”、“晊”、“昄”都表示大。“大”是常用词,用来解释十几个词。这本身就是“齐一殊言,归于统绪”的词汇规范工作。

[2]黄侃(清).尔雅略说.∥黄侃论学杂著.北京:中华书局,1964:362.

[3]张揖(魏).上《广雅》表.∥王念孙.广雅疏证.北京:中华书局,2004:3.

[4]戴震(清).尔雅注疏笺补序.∥戴震集.上海:上海古籍出版社,1980:52.

[5]黄侃(清).尔雅略说.∥黄侃论学杂著.北京:中华书局,1964:365.