城市无信号控制路段非机动车过街延误分析

2012-08-01郑长江张晓磊李悦吴金花左波祥

郑长江,张晓磊, ,李悦,吴金花,左波祥

(1.河海大学 土木与交通学院,江苏 南京,210098;2.73202部队,江苏 连云港,222200;3.中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西 西安,710043)

我国约有5亿辆自行车,50%居民会选择自行车出行[1],虽然随着我国社会的发展,机动车(包括私家车和公共交通)的使用越来越多,但是随着绿色交通和健康交通理念的深入人心,以自行车为代表的非机动车仍然会是重要的交通分担方式。国内外学者对过街问题的研究主要集中在行人与机动车的相互影响,行人与机动车冲突行为分析,行人在人行横道处的延误,及在分析行人延误的基础上确定路段人行横道的合理间隔[2-7]方面,对自行车的研究主要关注自行车对交叉口通行能力的影响、混合交通流中的自行车交通特性[8-12]方面,对人行横道处机动车与非机动车相互影响的研究较少。但是,我国的城市交通是典型的混合交通,特别是慢交通方式的混合程度相当高,行人和非机动车同时过街的情形比较常见,所以人行横道的交通情况不是仅受行人和机动车的影响,而是由行人、非机动车与机动车之间的相互影响决定。在此,本文作者主要研究国内非机动车与机动车路段人行横道处的冲突及其对非机动车造成的延误。

1 无信号控制路段人行横道非机动车过街交通特性分析

1.1 非机动车过街行为特性分析

根据路段人行横道的设置原则,在无信号控制的路段,机动车流量比较小,假设道路上的机动车的到达时距服从负指数分布。虽然《道路交通安全法》规定在人行横道上行人的通行权大于机动车和非机动车,但在我国道路交通的实际运行中,在无信号控制的路段人行横道上,机动车、非机动车和行人的路权是相当的,非机动车、行人与机动车互相等待空隙穿越。非机动车过街前,与行人过街前相同,首先判断道路上相邻机动车的空隙是否可以供自己安全穿越,即是否存在安全空隙。若存在,直接过街,若不存在,等待下一空隙,再进行判断。机动车通过人行横道同样需要类似的判断过程。

非机动车,包括电动车和自行车,由于电动车的使用在很多城市并不鼓励,且数据难以搜集,本文主要讨论自行车。自行车的运行与机动车和行人都不同,自行车的行驶不论纵向或横向都很难严格地保持一定的间距,主要是按照集团的形式前进[13]。自行车灵活性和机动性很强,易于转向、加减速和穿插,在人行横道处,易频繁地改变速度和方向[14]。

1.2 非机动车过街可穿越间隙的确定

非机动车可穿越的间隙为大于等于安全间隙的机动车车间间隙。安全间隙指非机动车穿越车道的时间与安全保险时间的总和。其主要由机动车的车速、停车时距、驾驶员的心理生理状态(反应速度、趋于保守或激进的冲突心态)以及非机动车的速度决定。其中机动车的车速、停车时距和驾驶员的状态不是非机动车驾驶者可以决定的,非机动车出行者只能根据自身的经验能力进行判断。另外,可穿越间隙还要考虑到穿越的长度、非机动车穿越的集团特性、对向非机动车的干扰以及与过街行人相互影响等因素。根据上述分析,本文提出非机动车过街的可穿越的安全间隙为:

其中,τ为非机动车过街的可穿越安全间隙,s;ld为道路的宽度,标准车道宽度为3.5 m;lb为非机动车长度,取1.8 m;vc为非机动车的速度,自行车的过街速度为15 km/h[15];j为非机动车出行者的穿越预判时间,取与行人过街预判时间相同2 s[5];tv为机动车车身通过的时间,通常取标准车身的通过时间0.72 s[5]。

据式(1)计算出的非机动车的过街安全间隙为3.99 s。

2 无信号控制路段人行横道非机动车过街延误计算

2.1 非机动车过街一次穿越一条车道情况下的平均延误计算

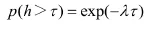

根据上文假设,在非信号控制的路段,机动车到达的车头时距服从负指数分布,非机动车可直接穿越(车头时距h大于安全间隙τ)的概率为:

其中,p(h>)τ为车头时距大于等于临界车头时距的概率;λ为机动车平均到达率,辆/h。

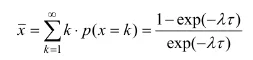

设非机动车等待的机动车间隔为x,非机动车等待k次间隔的概率为:

所以人均等待的间隙数为:

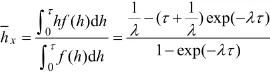

非机动车在某个空隙内不能过街,这个间隙必定小于安全间隙,其平均值亦为平均等待时间为:

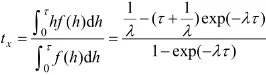

则一辆非机动车穿越一条车道的平均延误时间d为:

2.2 非机动车过街一次穿越多条车道情况下(一次过街)的平均延误计算

从实际情况来看,一次过街是非机动车主要的穿越方式。由于设置非机动车安全岛的道路非常少,出于安全性的考虑非机动车出行者更倾向于一次过街。

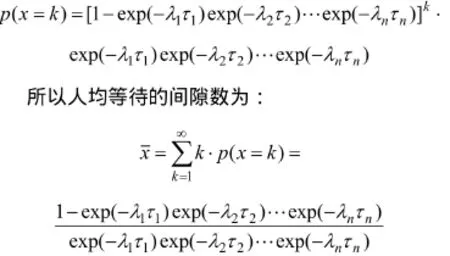

非机动车一次能够穿越多条车道的概率即为所有车道上机动车车头时距均大于临界穿越间隙的概率,这一概率可表达为:

其中:iτ为非机动车穿越第i条车道的临界间隙;iλ为第i条车道机动车平均到达率,i=1, 2, …,n。

设非机动车等待的机动车间隔为x,非机动车等待k次间隔的概率为:

此时,等待分为2个部分,一部分是第1条车道车头时距小于安全间隙;另一部分是第1条车道上车头时距大于临界穿越间隙但其他车道上车头时距小于安全间隙。

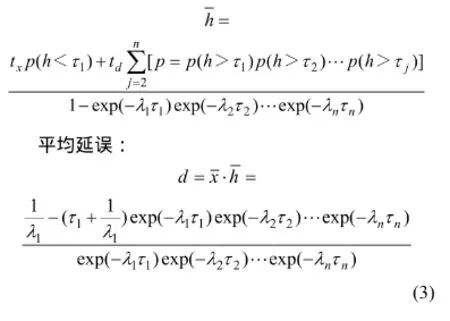

第1条车道上车头时距小于安全间隙时需要等待的平均时间tx:

第1条车道上车头时距大于安全间隙而其他车道上车头时距小于安全间隙时需要等待的平均时间td:

人均等待时间:

3 计算分析

3.1 非机动车延误计算方法的验证

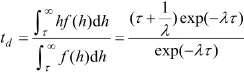

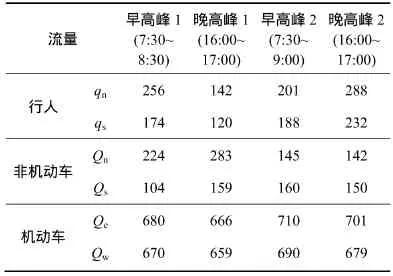

选择南京市西康路河海大学南门外人行横道作为调查地点。通过摄像法来进行调查,经过多次调查整理,选择具有代表性的2011年10月13日(周四)和2011年10月15日(周六)的观测数据进行验证,相关数据统计如表1所示。

表1 行人、非机动车和机动车流量统计Table1 Average hourly traffic flux of pedestrian, non-motor and motor vehicles

经调研得该过街处行人延误总时间与非机动车延误总时间如表2所示。

由实地调查可知,非机动车的二次过街率为20%,远小于行人的52%。根据非机动车20%的二次过街率得到理论值及理论与实际延误比值如表3所示。

表2 行人、非机动车过街延误统计Table2 Crossing delays of pedestrian and non-motor vehicles

表3 非机动车过街延误理论值及其与实际值比率Table3 Theoretical delay of non-motor vehicles crossing and ratio of theoretical delay to actual value

根据调研的数据和计算的结果表明:本文提出的路段人行横道非机动车过街延误计算方法是成立的。

3.2 行人与非机动车平均延误比较

假设标准双向两车道,机动车双向流量均为600辆/h。则行人可穿越间隙为5.64 s[5],由式(1)可计算出非机动车的可穿越间隙为3.99 s,由式(2)可得非机动车二次过街平均延误为3.35 s;由式(3)可得非机动车一次过街平均延误为12.70 s;根据文献[5]提出的公式可知:行人二次过街的延误为7.44 s,行人一次过街平均延误为27.68 s。非机动车的一次过街和二次过街的延误分别达到了行人同种方式过街延误的45%和42%。

比较行人与非机动车的平均延误可知:相对于行人过街的平均延误,非机动车过街的平均延误不能被忽略。

4 结论

(1)本文提出的非机动车路段过街延误公式具有一定的适用性。

(2)在过街时,非机动车由于自身的长度,只有在某条机动车道车头时距较大的情况下,才会选择在此车道上等待过街,所以非机动车的二次过街率较低,小于行人的二次过街率。

(3)在相同道路条件下,非机动车的二次过街延误要远小于一次过街的延误。

(4)在相同道路条件下,非机动车的一次过街和二次过街的延误分别达到了行人同种方式过街延误的45%和42%。但因为非机动车的二次过街率要远远小于行人的二次过街率,所以非机动车的延误相对于行人的延误要大于这个比例。因此,在分析路段人行横道的交通情况时,研究非机动车的延误非常重要。

[1]李啸, 张新海.车辆管理教程[M].北京: 中国人民公安大学出版社, 2003: 120-131.LI Xiao, ZHANG Xin-hai.Vehicle management course[M].Beijing: Chinese people’s Public Security University Press, 2003:120-131.

[2]郑长江.行人过街信号与交叉口信号联动控制方法研究[D].南京: 东南大学研究生院, 2006: 6-14.ZHENG Chang-jiang.Research on the signal coordination control of mid-block street crossing and intersection[D].Nanjing:Southeast University.School of Transportation, 2006: 6-14.

[3]黄文忠, 杨佩昆.无控制人行横道处的行人和机动车延误分析[J].同济大学学报: 自然科学版, 1995, (23): 31-36.HUANG Weng-zhong, YANG Pei-kun.Delays of pedestrians and vehicles at the non-signalized zebra[J].Journal of Tongji University: Natural Science, 1995, 23(1): 31-36.

[4]曹晓奎, 杜仁兵, 裴玉龙.路段行人过街设施的合理间隔[J].交通信息与安全, 2010, 28(2): 24-27.CAO Xiao-kui, DU Ren-bing, PEI Yu-long.Reasonable distance of pedestrians crossing facilities for road sections[J].Computer and Communications, 2010, 28(2): 31-36.

[5]冯树民, 裴玉龙.行人过街延误研究[J].哈尔滨工业大学学报, 2007, 39(4): 613-616.FENG Shu-min, PEI Yu-long.Research on delay of pedestrians crossing[J].Journal of Harbin Institute of Technology, 2007,39(4): 613-616.

[6]杨晓光, 劳云腾, 云美萍.无信号控制路段行人过街方式适用性研究[J].同济大学学报: 自然科学版, 2007, 35(11):1466-1469.YANG Xiao-guang, LAO Yun-teng, YUN Mei-ping.Application of different pedestrian cross pattern to no-signal controlled segment[J].Journal of Tongji University: Natural Science, 2007,35(11): 1466-1469.

[7]王俊骅, 方守恩.路段行人-机动车冲突观测方法及冲突特性[J].同济大学学报: 自然科学版, 2008, 36(4): 503-507.WANG Jun-hua, FANG Shou-en.Pedestrian-vehicle conflict observation and characteristics of road section[J].Journal of Tongji University: Natural Science, 2008, 36(4): 503-507.

[8]JIA Shun-ping, PENG Hong-qin, GUO Jin-yi, et al.Quantitative analysis of impact of bicycles on vehicles in urban mixed traffic[J].Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2008, 8(2): 58-63.

[9]WANG Dian-hai, FENG Tian-jun, LIANG Chun-yan.Research on bicycle conversion factors[J].Transportation Research Part A,2008, 42: 1129-1139.

[10]CHEN Xiao-ming, SHAO Chun-fu, YUE Hao.Influence of bicycle traffic on capacity of typical signalized intersection[J].Tsinghua Science and Technology, 2007, 12(2): 198-203.

[11]Ananth P, Masoud A, Nora C, et al.Adaptive signal timing for bicycles[DB/CD].Washington D C: National Research Council,2007.

[12]Virkler M R, Balasubramanian R.Flow characteristics on shared hiking biking jogging trails[J].Transportation Research Record,1998(1636): 43-46.

[13]张志远.交叉口自行车交通组织研究[D].北京: 北京交通大学交通运输学院, 2007: 10-13.ZHANG Zhi-yuan.Research on organization of bicycle traffic at intersections[D].Beijing: Beijing Jiaotong University.School of Traffic and Transportation, 2007: 10-13.

[14]谢之权, 储庆中, 陈峻, 等.自行车-行人共享条件下自行车交通流特性研究[J].交通工程与信息学报, 2010, 8(2): 93-99.XIE Zhi-quan, CHU Qing-zhong, CHEN Jun, et al.Characteristics of bicycle traffic flow on bicycle-pedestrian shared paths[J].Journal of Transportation Engineering and Information, 2010, 8(2): 93-99.

[15]Transportation Research Board.Highway capacity manual 2000[M].Washington D C: National Research Council, 2000:206-211.