论符号结构视域下电视新闻“真实性”的构成

2012-07-24黄雅堃

文/黄雅堃

符号学方法被用于文学研究,约起于20世纪20年代,但直到20世纪60年代才进入电影研究领域。符号学家罗兰·巴尔特的学生克里斯蒂安·麦茨是电影符号学的第一位创始人。鉴于电影、电视镜头叙述语言结构的相似性,而且麦茨研究电影语言的依据源自于索绪尔的符号结构模型,因此本文从索绪尔的“能指”、“所指”符号结构视域研究电视新闻的构成。

一、“能指”与“所指”与电视新闻语言契合关系总说

对于索氏提出的“能指”与“所指”概念巴纳德认为“可以应用于视觉文化、视觉符号”[2],能指可以被看做“任何已被赋予一种意义的有形自然物”,或被视为“是意义的物质形式或物质载体”[3],“能指就是符号的形象,正像我们能够在视觉上感受到的那样:它能够通过姿态、素描、彩绘、摄影、电脑生成等方式表现出来。”[4]与抽象的语言符号不同,能指性的影像符号是物质世界的现实写真,“它无需任何想象上的努力就可以从符号向现实的图景飞跃”[5],这种能指性的“图景飞跃”还将与之相生的所指意义视像化、浅表化,从而实现影像传播的能指、所指低智力门槛(或曰施拉姆所言的低费力程度)复合阅读的诉求。电视新闻的符号由声音与画面两大部分构成,与索绪尔选定的能指和所指结构原理有着天然的契合性。

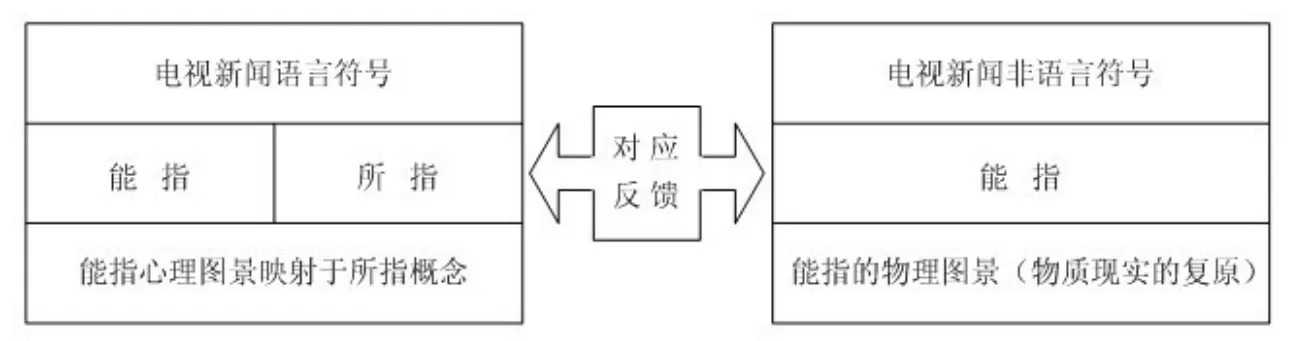

图1 电视新闻语言能指、所指逻辑对应图示

电视新闻语言符号的能指、所指的逻辑对应是直接意指的体现。电视新闻图像能指与播音所指的统合过程就是新闻声画合一的过程,这个过程呈现出声画双主体文本结构的叙事特点,其逻辑对应过程如图1所示:

电视新闻语言符号(文字文本)以新闻概念、意义及其概念、意义诱发的“意指”(心理性新闻事实图景)构成叙事主体,这个叙事主体既包含了索绪尔语言符号中的能指与所指的复合,也包含着巴尔特的“意指”结果,是一个完整抽象的新闻事实的叙事文本,这个文字文本在电视新闻传播实践中被称为“用文字叙述”。事实上,电视新闻文字文本与报纸、广播的新闻文本中的能指、所指结构大致相仿,它们对意义的表征是抽象性的,在线性的演绎过程中,受众的听阅和理解需要逐字逐句,按照文本结构顺序进行。能指、所指对某事某物“像”的再现,只能通过“意指”的联想、对应来实现。受众感知、理解能指、所指对应的“像”的形态与意义、激发对“像”的审美情感,需要基于一定的文化知识背景与社会经验,并通过一定的思维想象加工才能获得,由于受众原有文化智力与生命经验的差异,阅读终点的“想象图景”与审美愉悦程度也不尽相同。新闻事实的物理性图景(即能指元素)隶属于电视新闻非语言符号,是一个画面证实主体,画面文本在电视新闻传播实践中被称为“用画面证实”。这一能指性物理图景是新闻事实“物质现实的复原”,它对应于播音语言的所指内涵并能消除受众解读所指信息内涵时的不确切性,从而满足受众“眼见为实”、窥视事件本真的心理需求。

有鉴于此,电视传播为消除文本信息能指与所指对应可能产生的意指差距,总是运用图形(绘画、影像等)的直接意指功能帮助受众实现具象意指解读,以消除心理图景与事实图景(物理图景)的认知差距,努力保证受众看清、看真新闻事件的原生态,实现播音文本中同所指意义涉及的对象能指虚幻图形相对应的现实影像,这便是电视新闻满足受众“看”的本质之所在。

真实性作为新闻的根本准则,构成所有媒体传播基础的共性,同时它又是寓于一定媒介新闻传播的个性之中,并通过各种媒介特质得以丰富和表达。不同媒介形态的技术平台和信息传播符号系统使不同媒体在再现新闻事实的具体样式上表现出各自的媒介特征。真实性在电视新闻传播过程中的体现可涵括为内容和形式两个层面:从内容上讲,电视新闻传播必须是以客观存在(正在发生或已经发生)的所指“事实内核”为依据的信息;从形式上讲,电视新闻传播的事实涉及构成能指影像画面的时间、空间等“形式事实”的规范。电视新闻不同于报刊新闻,报刊新闻忠实于内容层面的“事实内核”便可,而电视新闻除了要满足“事实内核”的全部要求之外,还必须恪守“形式事实”层面的时间、空间等能指要素所构成的“事实现场”的要求,对过去式的扮演、补拍等手法都是对事实本质的伤害。 “事件真实”、“过程真实”、“符号对应真实”这三个层面的问题是探讨电视新闻的真实性问题的关键所在[6]。

二、事件真实:新闻事实是进入大众传播视域的本源事实

从哲学层面上讲,本源事实可以看做是“自在客体”,若用新闻语言来概括则是“原始事实”,它不依赖于人的意识而独立存在,是一个未经人工符号的修饰纯粹的“自然物”,马克思、恩格斯所说的“根据事实来描写事实”、不是“根据希望来描写事实”、“完全立足于事实”的新闻原则[7],强调的正是新闻的事实性真实。

新闻的本质是一种事实信息,新闻报道对所涉事件的记录,首先必须建立在对象(人、物、环境等构成事件的要素)已经发生、确实存在的基础之上,新闻事实的每一个要素都符合事实的本来面目,而不是媒体主观构想意义上的“媒介事件”[8],它是生活中的原生态,“是对新闻事态变化的符号再现”[9],是没有经过传播者人为组织安排或导演干涉的本源事实。

尽管任何新闻的“真实意义”都是被建构过的“意义”,但依然保有对“新闻意义”真实认知的“原初意义”,即事实原生态的“本质真实性”。从语言学的角度来看,新闻“真实意义”的诉求,无不是在能指、所指语境下对事实“原初意义”的重构,由于时间、空间的变异,所指意义能否复原于“原初意义”,又取决于语言重构主体(记者、编辑)在语言运行中能否努力寻求能指与所指的对应关系,以达到主观与客观的平衡。鉴于电视新闻语言的双主体结构特性,播音语言、屏幕文字构成“所指性”叙事文本,而“画面元素”往往显现出能指图景巨大的实证力量。在大多数情况下,电视新闻的能指性画面总是用来证实所指文本所携带的“真实意义”的准确无误,从而实现观众对“媒介事实”与“原初事实”的“意义共享”。然而,电视新闻的能指性画面也可能反证“所指文本”的虚假,通过画面本身的能指性微观真实反驳电视所指文本的宏观有意失实,或曰权力性失实,这便是电视新闻能指元素对所指元素的反证特性。2008年3月14日西藏骚乱事件后CNN、BBC等西方主流媒体枉顾暴力犯罪事实、无视无辜民众惨遭涂炭,从自身的政治利益和价值判断出发,恶意颠倒事态黑白系其政治立场使然,新闻整体性所指失实,反复使用的只有拉萨街头滋事分子打砸抢烧的能指画面,在有限的画面里贴进无限的政治利益。由此可知,客观的新闻价值与主观(诸如权力、记者编辑的认知能力、媒介生存的经济状况等影响因素)的事实取舍的博弈是扩大或缩小“媒介事实”与事件“原初意义”差距的关键所在。

受众对新闻的基本诉求就是事实的真实再现,“对读者来说,事实本身是最重要的,事实的原貌是最重要的。记者的主观感受和舞文弄墨都不是他们在索取信息时需要的东西。”[10]由于新闻是对真实存在的“自在客体”的报道,这就从本体上决定了事实性真实是新闻实现真实表达的最根本和首要的特性。

三、过程真实:电视新闻的真实性体现为事件时空的真实

所谓新闻真实是过程性真实,指新闻真实只能在新闻传播过程中得到实现。这种过程性包含两个方面:一是指宏观的过程性,主要是指新闻真实实现于完整的传受过程中,甚至实现于一定的历史过程中;二是指微观的过程性,主要是指新闻真实实现于新闻传播本位主体的报道过程中[11]。新闻真实涵括了新闻传播过程的整个阶段,其中包括宏观意义上的事件真实、主题真实(即上文所提及的新闻事实是客观存在的本源事实)以及再现真实的环节。

以“原始事实”为前提的“新闻事实”是进入符号再现、反映过程中的事实,作为认识客体的“新闻事实”是经由参与到新闻报道实践活动中的主体(记者、编辑)建构的产物。电视新闻记者在新闻现场观察、发现、选择新闻能指图景的过程,是一个极其复杂的视觉思维过程,记者得根据现场既有的新闻整体现象提炼出新闻主题(所指),并随即为主题捕捉与之相印证的能指镜头,以求得实现完整、真实传播的第一手材料。记者在按动录制键之前,脑海中已按照采访的“挑”、“等”、“抢”等时序步骤进行独立隐性思考与显性操作。新闻媒体选择什么作为新闻,又如何去报道这些新闻,是在一定的社会组织架构下进行的,“因为社会态度和职业规范对新闻工作者产生社会化的影响,所以新闻工作者必然会采访、选择并传播那些被认为是具有趣味性或重要性的事件。”[12]主体在实践过程中对本源事实的报道角度的选择以及对新闻符号表现手段或呈现方式的选择,都会受主体个人认知水平的影响而发生变化。

新闻是“重构事件真相”的过程,新闻事实是经由传播主体选择后重构事件真相的叙述性传播,片断或微观事实的选择与组织是重构的基本方式,新闻的内容和意义在这个建构过程中产生。从叙事的角度来看,电视新闻片中的镜头(画面)是时间和空间的同构体,画面向人们提供完整流畅的叙事能指空间,并在空间的延展中述写事件外部形态的能指过程。“再现真实”是有关新闻真实性的核心环节,依据新闻文本的信息真实还原新闻事实的本真面目就成为非常重要的问题。对于进入报道过程的新闻而言,其内容的真实体现为与新闻事实的符合程度,即新闻报道中每一个具体事实(元素)都必须合乎客观实际。对电视新闻来说,不仅声音、文字提供的信息必须真实准确外,而且画面也要真实精确,并与声音、文字提供的信息相符,即摄影机与声音文字指称的对象是一种共时空的存在。因此,在所有内容要素的真实中,时空真实是最具有电视特色的新闻真实性要求。在电视新闻的叙事过程中,叙述手法与构建新闻事实之间的关系体现为能指画面与所指主题的结合,这种方式决定了电视新闻工作的组织构成。在这种常规化的再现过程当中,电视新闻试图提供一种现时性的叙事方式,诉诸观众的视听感觉,令其有“身临其境”的感觉。叙事真实要求新闻不仅在报道的内容上要与指称的客观存在相符,而且在选择微观事实轻重缓急的权重性、前因后果的逻辑性方面也应与客观事实相符。

四、符号对应的真实:电视新闻事实是被能指、所指结构的符号真实

“符号学首先要问:意义是怎样产生的,而非意义是什么?”[13]新闻即是一种再现的话语[14],作为一种叙事性存在,又是将原初事实进行“意义化”、“符号化”的过程。对电视传播主体而言,记者或者编辑需要从大量的素材中寻找主题、组织结构,即是一个结构符号表达意义的过程,也是意义生成的过程。新闻和一切精神产品可以说是符号的形式,记者传播的信息、宣传的观点、表达的情感都是通过语言、文字、图像、音响、色彩线条、版面结构等符号形态而生成与定型。从符号学的角度看,新闻文本的生成是新闻意义物质外化的过程,这一过程基于一个由文字、图表、声像等构成的能传达新闻事实、传播新闻信息的符号系统,因此,新闻意义物质外化的过程,也是新闻文本符号生成的过程。

“画面证实主体”与“声音叙述主体”是电视新闻语言符号系统下两个相对独立的子系统。“画面证实主体”是一个片断性的人物、事件等新闻要素的能指图景证实系统,其系统价值与意义在于满足受众对于新闻现场与事实的确认、确信,满足人类接受信息的原始视觉窥视快感的需求,而非影视剧中完整“叙述”信息意义的负担;“声音叙述主体”是一个完整的信息所指意义叙述系统,其系统价值与意义在于保证信息传播的准确、完整、简练。能指就是符号的形象,它能够通过姿态、素描、彩绘、摄影、电脑生成等方式表现出来,并为视觉所感受。与抽象的语言符号不同,能指的影像符号是物质世界的现实写真,“它无需任何想象上的努力就可以从符号向现实的图景飞跃”,这种能指性的“图景飞跃”将与之相生的所指意义视像化、浅表化,从而实现影像传播的能指、所指低智力复合阅读的诉求。

“必须承认‘屏幕亲在’与实际的本体亲在在很多方面不可能是等值的,但它毕竟是不能分身的有限的人进行超个体、远距离传播中所能找到的、使传播者得以在接受者的感知空间中最直接地出现的最好方式了。”[15]心理学研究表明,受众与电视新闻之间的本质联系是符号认知的联系。对于电视新闻而言,新闻报道与新闻本源在时间和空间上的接近,使受众产生由亲身介入演变出来的心理介入。电视媒介空间呈现的是一种知觉体验,它呈现为知觉层面的空间感,电视新闻画面空间既不是单纯的客观物理空间,也不是纯粹的主观精神空间,而是客观外在事实空间和主观内在事实确认选择结构而成的符号空间。它经过记者、编辑的心理空间作用后,集合于物理介质上,再借助电声网路传播的声画空间。它可以是偏重事实意义的“复写”式能指空间,也可以是含有有人造意义的“转移”与“派生”型能指空间,因此,电视新闻的能指空间,就是一种独特的话语空间。

在符号对应的实际组合中,对电视新闻的所指文本的真实性的把握相对容易,只要新闻立场、观点、态度、方法符合客观事实的走向,就不会造成南辕北辙的失实,就能相对客观地保证新闻的真实性。对电视新闻的能指图景把握则不然,一个不当的角度、一个不经意的干涉等具体操作都可能得到与所指文本的真实意义相悖离的画面,而且这种悖离图景往往不易为记者编辑所觉察。因此,符号对应的真实是新闻事实被能指、所指结构的符号真实,符号所承载的信息真伪程度,直接制约着新闻真实性的结构走向,并具有操作指引价值。

注释:

[1]索绪尔指出任何语言符号都由“能指”(signifiant)、“所指”(signifie)构成,语言符号的能指是一个由声音引发联想的形象(或曰声音意象),而所指是指语言所反映的事物的概念(或曰观念/意义)。本文将这一对概念运用到对电视新闻“真实性”的语言符号结构研究范畴中来。

[2][3][4][英]马尔科姆·巴纳德.理解视觉文化的方法[M].常宁生译,北京:商务印书馆2005:203

[5][美]威尔伯·施拉姆、威廉·波特.传播学概论[M].陈亮等译,北京:新华出版社1984:139

[6]叙事理论家将叙事作品划分为三个层次:故事(story)、话语(discourse)和叙述(narrate)。就电视新闻而言,故事指被叙述的内容(所指),即新闻事实;话语指用于叙述故事的声音及新闻画面语言(能指);叙述则指产生新闻话语的行为或过程,即电视新闻画面能指与事实所指的对应、结合过程。

[7]马克思恩格斯全集[M].第42卷,北京人民出版社1979:413-414,转引自杨保军新闻真实论[M].北京:中国人民大学出版社2006:100页[8][美]威尔伯·施拉姆、威廉·波特.传播学概论[M].陈亮等译,新华出版社1984:272

[9]杨保军.新闻真实论[M].北京:中国人民大学出版社:99

[10]高钢.新闻写作精要[M].北京:首都经济贸易大学出版社:100

[11]杨保军.新闻真实论[M].北京:中国人民大学出版社:105

[12][美]盖伊·塔奇曼.做新闻[M].麻争旗等译,北京:华夏出版社:173

[13]艾伦·塞特.符号学、结构主义和电视[A].[美]罗伯特·C.艾伦编.重组话语频道:电视与当代批评[C].麦永雄、柏敬泽译,北京:中国社会科学出版社,2000:1

[14]Fowler, Roger(ed.).(1987).A Dictionary of Modern Critical Terms.London and New York:Routledge & Kegan Paul.p10

[15]郝朴宁,李丽芳.影像叙事论[M].昆明:云南大学出版社,2007:111