产业转移对工业结构高度化的推动力体系研究——以广东省产业转移发展为例

2012-07-16赵玲玲陈兴挺

赵玲玲,陈兴挺

(广东工业大学 a.经济与贸易学院;b.管理学院,广东 广州 510520)

一、构造产业转移推动力体系的必要性

产业转移对工业结构有着强大的推动力。一方面,产业转移使发达地区摆脱相对落后产业的包袱,集中力量发展高附加值、高技术含量的先进产业,加速产业升级;另一方面欠发达地区引进相对先进的产业与技术,抓住发展机遇,尽快提高产业层次与水平,从而实现产业转移双方的“共赢”[1-2]。

现实中我国产业转移存在不少“抛出”现象,一些地区只能在淘汰型产业转移中被动承接,个别地方也为追求一时的GDP增长,对产业引进“来者不拒”。转移而来的产业项目不仅无法形成完整的产业体系,更加剧了对产业结构的排挤效应[3]。为扭转这种不科学的局面,国家发改委明令了产业转移的要求,各地积极制定策略,创新发展模式,其中作为工业大省的广东省成效凸显,备受关注。

2009年开始,广东省每年对各地市政府产业转移工作开展一次考评。汪洋书记明确表态:在推进“双转移”上需实现重大突破,从2010年起实行省级产业园升降级制度,对园区实行奖惩措施。然而在现行的《广东省产业转移和劳动力转移目标责任考核评价试行办法》中,有关专家也指出,行为指标的比重过大,结果指标较少,客观性和科学性受到影响,有必要对评价办法进一步改革,对转移工业园来说,不但要考核规划建设和经济增长情况,还要对其在节能减排、生态保护、社会人居环境等方面进行考核[4]。因此,本文将基于广东产业转移工业园现行发展启示,对产业转移在工业产业结构高度化中的推动力体系进行分析研究。

二、广东产业转移对经济影响及发展启示

广东产业转移工业园经过近年来不断建设和完善,成效凸显,2010年全省35个园区工业增加值增速均实现正增长,产业园区工业的快速发展,有力地带动了相应地市工业稳定发展[5],如表1。

表1 2010年广东省35个省级产业转移工业园区发展状况

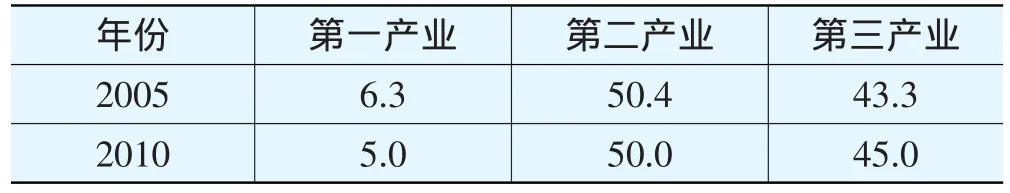

“十一五”时期,广东加快构建现代产业体系,推进产业转型升级,三次产业结构与就业结构比重如表2、3所示。东西北地区农民工转移就业明显,2010年在珠三角就业的农民工比2007年减少69万人,东西北地区增加近108万人。广东在实施双转移以来,实现了“三年初见成效”的预期目标,初步走出了一条以“双转移”推动产业结构升级、城乡区域协调、劳动力素质提高的科学发展的新路子。

表2 广东“十一五”时期三次产业结构变化(%)

表3 广东“十一五”时期三次就业结构变化(%)

“双转移”给广东经济带来了可喜收获,但在加速工业产业结构调整过程中也有不合理情况出现。2011年初《南方都市报》作过相关报道,反映有的转移工业园的产业规划并未做充分考虑,所确定的转移产业类型不合理。转出地推动产业转移的积极性不够,转入地对产业转移趋势又把握不足,部分园区基础配套设施建设滞后,对转移企业吸引力不足。珠三角腾笼换鸟,需要我们继续攻坚克难,坚持推进“双转移”,相信未来几年一定能看到质变。

广东近年来建园的经验给予我们几点启示:(1)走集约、环保型工业化发展道路,避免“到处点火、处处冒烟”;(2)实行园区建设,基础设施统一规划,最重要的是园区可形成产业链及产业配套;(3)要注重主导产业的定位,发挥其联动辐射效用,加速产业集群发展;(4)“双转移”保证劳动力资源的合理流动,缓解压力,促进就业;(5)注重第三产业的发展,刺激配套生产性服务业比例加大;(6)注重产业协调,保证三次产业比例向“二进三进”化顺利推进。

三、产业转移对工业结构高度化的推动力体系

(一)产业转移推动力体系因子

一国或地区经济结构是否合理,主要看它能否充分利用人力、物力、财力和自然资源,保证国民经济各部门协调发展,有力地推动科技进步和劳动生产率提高,既有利于促进近期的经济增长又有利于长远的经济发展[6-7]。因此,工业产业结构调整要符合这些要求,产业转移必须考虑到三方面问题:(1)如何形成推动力量;(2)如何对当地经济起促进作用;(3)如何可持续发展。以上述广东产业转移工业园发展启示,从产业转移生命周期的中短期、中长期及长期为时间序列分别构建以下的推动力体系因子:(1)产业关联配套与集聚力;(2)对第三产业的拉动力、产业技术的提升力、劳动力就业的促进力;(3)产业转移的持续力。

(二)产业转移推动力体系分析

1.产业关联配套与集聚力

(1)产业转移首先要求承接地要提高产业配套能力与集聚力。相对于产业转移生命周期的整个历程,产业承接地在中短期内必须着力打造自己的产业配套力。产业之间存在着复杂的联系,新产业的发展将带动与其前后向关联产业发展,形成配套产业链,各环节得以科学分工,能较大幅度降低成本与风险,其产生的引力效用能源源不断吸引企业加入,形成产业群,从而带动整个区域经济的发展[8]。

以东莞为例,许多劳动密集型企业倾向原地转型升级,而不是异地转移,考虑的一个重要因素便是当地经过多年培育起来的成熟产业配套。如果企业间相对孤立,生产成本必然增加,难以形成竞争优势。

(2)产业配套涉及国民经济各部门的有机配合。产业配套除生产配套外,还包括物流、金融、商贸、教育、中介服务等。其中包括产业链自身配套;生产性服务配套;公共服务配套;基础设施配套。从而必然导致地区产业分布的改变。

“南雄模式”推动了广东南雄经济的快速发展。其工业布局推行“一体化”规划策略,强调在供应链各节点之间“优势互补”的共生关系,打造精细化工业产业集群。在人居环境方面,着力打造文化旅游和生态宜居型城市。在人才培养方面,充分依托现有的教育资源为园区企业提供人才储备。在生产性服务业方面,通过搭建投融资和科技支撑平台,构造了良好的发展环境[9]。

江门产业转移工业园规划的总体功能定位是:以电子信息、纺织服装、机械制造为主导产业的产业集群,逐步发展相关产业链与物流业,成为产业链完善、生产性服务业配套齐全的集约型、效益型的产业转移工业园[10]。

(3)产业配套与集聚的评价指标。按照产业配套与集聚要求,工业园区要作合理规划和科学定位,要求打造主导产业、特色产业,走集群化,以主导产业带动相关产业集聚发展。产业链配套与集聚关联度可用工业关联指标、霍夫曼比例系数、工业产值指标反映。

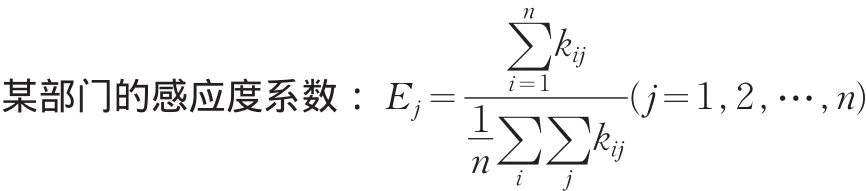

工业关联指标[11]。即圈内各经济部门的相互依存程度,工业关联指标可以利用投入产出表资料计算产业影响力系数和产业感应度系数。

其中,bij是第j部门对第i部门的完全消耗系数。当某一部门影响力系数大于(小于)1时,表示该部门的生产对其他部门所产生的影响程度高于(低于)社会平均影响水平。影响力系数越大,该部门对其他部门的拉动作用越大。

其中,kij是第i部门对第j部门的完全分配系数。当某一部门感应度系数大于(小于)1时,表示该部门的感应程度高于(低于)社会平均感应度水平。感应度系数越大,说明该部门对经济的拉动作用越大。

霍夫曼比例系数、工业产值指标。随着产业集聚的发展,产业结构逐渐趋于高度化与合理化,产业转移的成效应符合“霍夫曼定理”,即霍夫曼比例呈现出不断下降的趋势。它表明的原理是随着产业层次水平提高,工业结构会逐渐向加工程度高的重化工业迈进,从而在总产出中的比重增加[12-13]。由地区经济增长比例资料可得到相关体现。

2.产业转移对第三产业拉动力及评价指标

广东目前仍处于工业化中期,重化工业和现代服务业正加速发展,在这一阶段,产业转移对第三产业发展提速十分关键,无论对产业转出地还是转入地,产业转移与第三产业关系都密切相关[14-15]。

近年来,广东大力推进生产性服务业的发展,促进了现代服务业的高速发展及其集聚区的形成。2010年,广东第三产业比重达到45%左右,珠三角地区现代产业服务业占第三产业增加值比重达到60.2%,这个数字仍在增大。

从能源消耗和环保看,新型工业化强调走资源消耗低、环境污染少的道路,这意味着对产业承接地:在工业的中间产品投入结构中,制造业对如能源、钢铁、石油等的需求相对下降,对环保服务、信息服务、通讯服务等第三产业资源的需求相对上升。

从信息化看,新型工业化走以信息化带动工业化的新路子,产业转移配套需求也必将引起工业对信息、通讯、计算机等产业的强烈需求,最终要求服务资源配套需求相对上升,促进第三产业中为工业服务的产业服务业大力发展。

产业转出地贯彻“退二进三”的方针,工业向园区集聚,中心区主要发展服务业。制造企业主辅分离,逐步将非核心业务分离出来,由生产性服务业承担,进一步促进物流、金融保险、商务会展等服务业的高速发展及其集聚区形成。

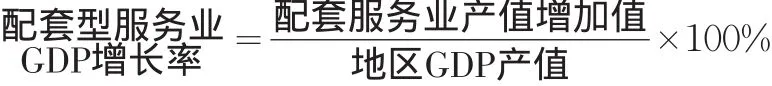

因此衡量一个地区服务业发展情况可用当地产业转移配套型服务业GDP增长率来表示。

3.产业技术发展促进力及评价指标

工业集聚必须要传播技术[16]。这些产业技术包括当地的科研基础,产业链条上原料及中间品创新资源的开发,创新工艺的研发,创新产品的研制及技术人员素质提升等。

(1)技术外溢。对于产业承接地,产业技术升级过程必然由产业转移中技术外溢逐步完成。技术外溢被广泛运用来研究存在技术差距区域间转入区技术提升。体现在三方面:①产业转移企业进入产业承接地,从而对转入区企业带来新的竞争,并迫使同类企业通过技术改善、制度创新等提升企业竞争力;②在产业转移过程中,先进企业会将自身已有的科学管理方法移植到整个产业链中;③转入企业会对当地雇员进行技术、管理培训,提高当地人力资源素质。技术外溢还会促进企业自主创新能力的形成,这种能力反过来会促进技术水平更高的产业向该区域集聚。

衡量技术外溢与创新指标有:技术要素生产率和新产品项目研发量。技术要素生产率是除掉诸如劳动、资本及土地等要素贡献后剩下的“技术”要素的贡献,它测量的是技术进步的后果,由统计分析可得到技术要素生产率的情况。新产品项目研发量包括创新资源、工艺、产品的研发数量。

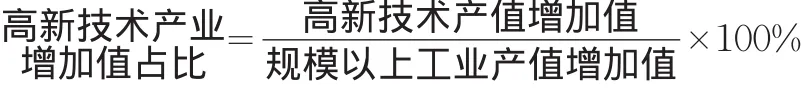

(2)高新技术产业发展。对产业转出地,产业新空间用于大力发展高新科技产业[17],推动区域创新发展。产业转移为珠三角各市腾出空间,珠三角集中更多资源发展先进制造业、高技术制造业、现代服务业等现代产业。

2010年珠三角地区先进制造业、高技术制造业占规模以上工业增加值比重分别提高到45.8%和21.6%。珠三角9市中先进制造业增加值增长约为20.6%,增速高于同期GDP增速8.4个百分点。高技术制造业增加值为4122.32亿元,平均增速约为22.1%,占GDP比重11.0%。

产业转出地要充分利用产业转移的契机,鼓励高校、科研院所增加研发成果,增强高新技术企业孵化器功能,培养高新技术人才,培育高新技术产业风险投资公司群体,构建中小配套企业信贷体系,鼓励民间资本进入配套产业。

地区中产业技术力量提升情况可由高新技术产业增加值与创新研发投入指标表示:

创新研发投入指标。这是反映地区高新技术产业发展的投入指标:高新技术产业R&D投入占GDP比例。

4.产业转移对就业促进力

产业转移的过程必然要求解决就业与企业用工需求的关系[18]。推进产业转移,一方面可以减轻发达地区的就业和管理压力,另一方面可以帮助欠发达地区解决农村劳动力就业问题,在安排当地劳动力就业的过程中,通过就业技能培训,还可以提高劳动者的素质。

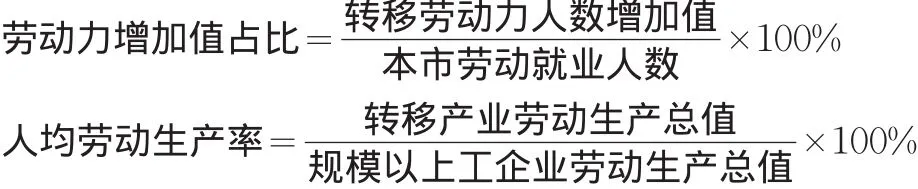

工业化早期,广东省东西两翼和山区的劳动力大部分向珠三角地区流动,全省就业结构与产业结构均存在一定程度的失衡。通过产业转移,在一定程度上缓解了这种失衡。产业承接地通过建设工业园区,能吸纳当地农村劳动力,既加快农村劳动力向第二、三产业转移,也减轻了珠三角地区的就业压力。2010年,全省35个产业转移工业园区规模以上工业企业的年平均增加值劳动生产率约为15.97万元/人,比同年全省平均水平约高1.54万元。衡量劳动力转移指标可用劳动力增加值占比及人均劳动生产率表示:

5.产业转移的持续力

从社会经济角度看,工业产业结构作为资源的转换器,最终目的是将各种投入要素转化为产品和劳务以满足社会需求结构。产业转移持续力的实质就是保证工业产业结构的转换能力长盛不衰,推动社会可持续发展,具体体现在以下几方面:

(1)产业转移的持续力首先体现在产业配套增长空间上,即产业链应保持连续,一旦中断会带来资源损失。包括两种情况:一是产业链出现中断,缺乏若干必要产业环节;二是产业链比例失调,即上下游产业供求出现不配套情况。仍然可用前向与后向关联指数表示。

(2)产业能耗及污染水平要考虑承接地的接受程度。产业发展除满足社会的物质需要也要从长远角度考虑社会整体效益,如能耗与污染等。省环保局高度重视产业转移工业园的环保管理和产业转移中的污染防治。早在2006年,省环保局就报请省政府出台了试行办法,积极引导产业转移做好环保服务工作。2008年又出台了《若干意见》,明确要求产业转移园设置要求。

2009年,广东单位工业增加值能耗为0.809吨标准煤/万元,全国最低;单位GDP能耗0.684吨标准煤/万元,处于次低水平。由于广东在推进产业转移工业园区建设过程中,对进入园区的工业项目设置了严格的节能环保门槛,使得园区工业能耗指标有效降低。2010年,全省35个产业转移工业园区单位工业增加值能耗均低于所在地市能耗水平。

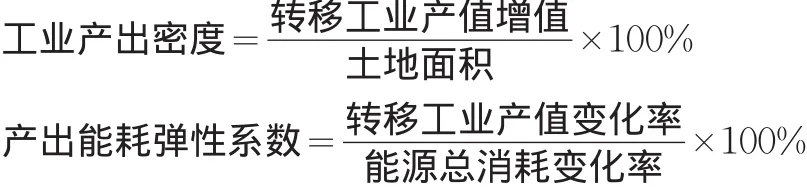

产业转移工业园在能耗、环保方面的考核指标有以下几方面:

此外,还包括转移工业园环保基础设施建设和运营情况、污染处理等。

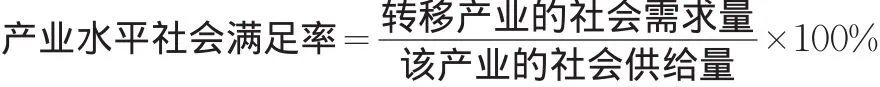

(3)产业结构属于供给结构。产业的兴起、发展,应为满足社会需要而进行动态调整[12-13,19]。因此,产业结构的持续性评价之一是看能否满足社会的需求。若供不应求,则应大力发展;若供大于求,则有必要压缩调整。以产业水平社会满足率为衡量标准:

(4)三次产业结构比例协调性。产业结构比例是反映工业结构是否合理的最基本指标,同时三次产业比例也反映了工业结构的高度化与协调化水平。其中反映指标可包括地区三次产业比重指标,区域工业产业结构趋同性指标。

三次产业比重指标可通过地区三大产业比重与发达地区三大产业比重的比较来反映目前的产业结构水平。

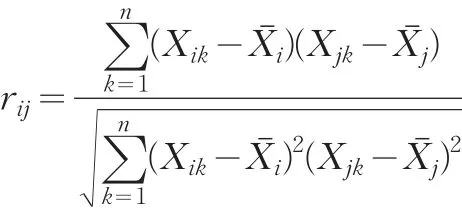

区域工业产业结构趋同性指标可通过地区间工业结构的异同性比较,反映出其结构的协调与互补性质,可用相关系数进行分析:

式中,rij表示i地区和j地区的相关系数,Xik和Xjk表示k产业在i地区和j地区的工业结构中所占的比重,i和j表示i地区和j地区各个产业在其工业结构中比重的均值。当rij接近于1时,表明两个地区的工业结构趋同化程度越高。该指标说明在产业布局上,各地需加强产业间的分工与合作,实现区域经济相融、互补、共赢的发展态势。

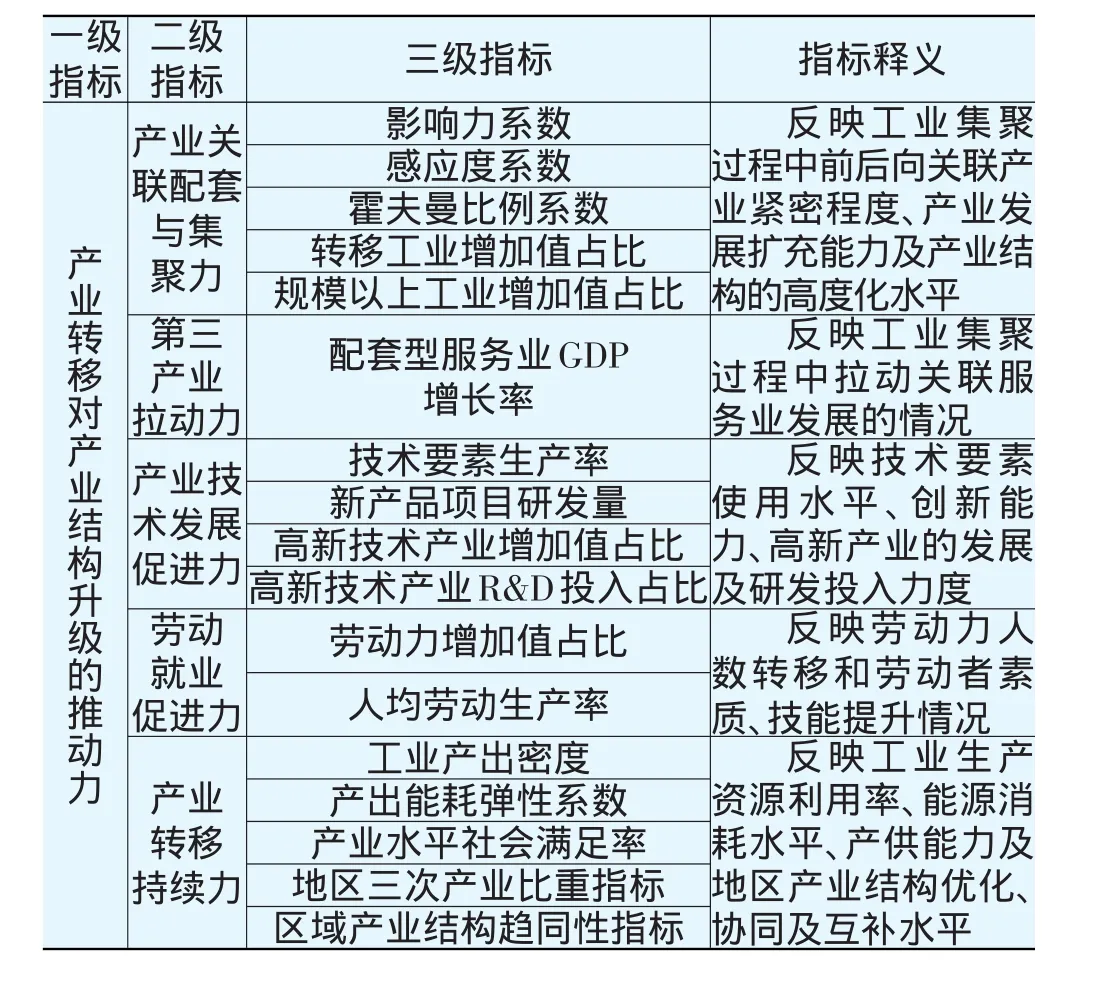

(三)产业转移推动力体系

由以上分析得到5大推力、18要素指标的产业转移推动力体系,如表4所示。该体系指标能够反映相应产业转移的综合成效,选用合适的评价方法可反映其对产业结构高度化推进的力度。

表4 产业转移对工业产业结构高度化的推动力体系

四、产业转移推动力体系评价应用说明

(一)评价方法采用

产业转移推动力体系的评价应用可采取许多方法,如模糊综合评价法、灰色关联分析、主成分分析法等。由于产业转移涉及多因素、多层次的评价,且各因素重要程度不同,需要根据各层次因素之间的关系进行综合分析,得出最终的结果。同时,作为考核评价,绩效界定是其中的难题,评价有很强主观性,针对这种情况,为了提高分析评价的效度,以下采用模糊综合评价方法作为示例。

(二)模糊综合评价示例

模糊综合评价法根据模糊数学的理论,对难以精确化的复杂系统进行综合评价,具体过程有以下5步[20]。

1.建立因素集

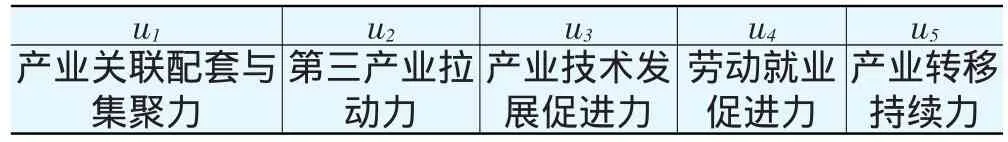

因素集是评价对象各种影响因素组成的一个集合,即U={u1,u2u3,…,un},ui(i=1,2,…,n)代表第i个影响因素。根据产业转移推动力体系得到以下表5至表9各评价因素集。

表5 产业转移推动力体系评价因素集U={u1,u2,u3,u4,u5}

其中,u1,u3,u4,u5可进一步划分第二层的因素集uij={ui1,ui2 ui3,…,uim},i=1,2,…,n,j=1,2,…,m,得到以下各评价因素子集,见表6~表9。

表 6 u1评价因素子集u1={u11,u12,u13,u14,u15}

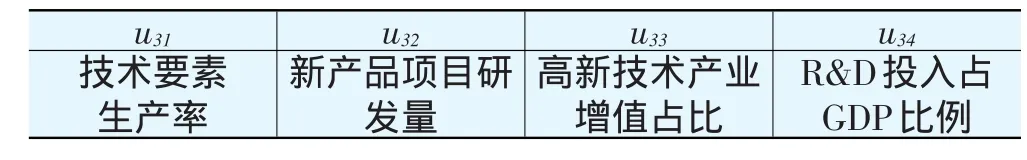

表 7 u3评价因素子集 u3={u31,u32,u33,u34}

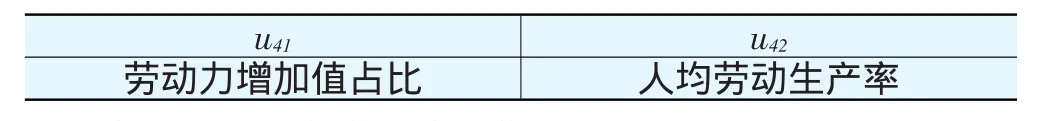

表8 u4评价因素子集u4={u41,u42}

表 9 u5评价因素子集u5={u51,u52,u53,u54,u55}

2.建立评语集

评语集是评价者对评价对象可能作出的各种评价结果的集合,即V={v1,v2,v3,…,vn},其中,vi代表第i种可能的总评价结果。据此建立产业转移模糊评价评语集为V={好,较好,合格,不合格}

3.建立权重集

为反映各因素不同的重要程度,对各影响因素赋予相应的权数ai(i=1,2,…,n)。由各权数所组成的集合为A={a1,a2, … ,an},0<ai<1。各权数需根据实际问题的需要主观确定,常采用德尔菲法。

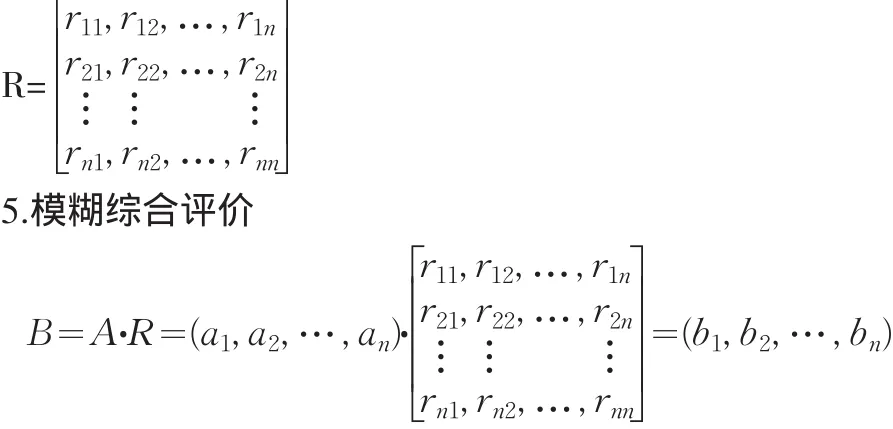

4.建立评价矩阵R

某一因素的评价结果rij(i,j=1,2,3,…)表示从第i种因素出发,对被评价问题选择第j种评语的隶属程度(如对劳动就业促进力评价为好的占0.5等)。(ri1,ri2,…,rin)就是从第i种因素出发,对评价对象所作的单因素评价模糊子集。各单因素评价模糊子集构成一个评价矩阵:

由于本例评价集中划分了两层指标,因此需用两次模糊综合评价进行计算,当然权重集也要分为两层对应各因素子集的权重。第二层划分的各分指标模糊综合评价的结果,应为第一层划分的相应单因素评价,继而可算出最终模糊综合评价的结果。

产业转移推动力体系中一些评价因素指标有具体的算法公式,而由公式计算得到的具体结果可与当地相应发展目标进行对比再给予评价,如工业产值指标可与地区给予的增值目标要求作对比,再给予主观打分,这样在一定程度上增强了评价的客观性。

五、结论与建议

本文基于广东转移工业园发展启示构建的产业转移推动力体系,为地区产业转移的成效进行科学性评价提供了必要依据,更能为今后产业转移决策提供行为参照标准。当然,体系的构造还存在不甚完善的地方,评价指标还有待进一步验证。

产业转移的推进有赖于全社会的共同支持,产业转移双方需建立两地的长效协作机制,保证产业转移的效益最大化,主要从以下三方面给予考虑:

(1)权衡产业转移的切实需要,综合广东省各地资源的比较优势,克服资源短板的缺陷,避免长期对外来资源的依赖,自身的发展要走“中国创造”的道路;转移双方要切实推行合作项目,落实长效机制,为“双转移”提速,但切勿出现盲目“抛出”与“饥不择食”的恶性现象;重大决策要广纳社会良计,定期开展咨询研讨会议,保证产业转移综合功效得到充分的发挥。

(2)正确对待两地利益需求,改变思维定势,打破GDP、税收等经济指标唯上的定论,既要考虑当地的财政收入,更要考虑社会的整体利益,如征地,环保等。

(3)产业化的“退二进三”演变不能过急过快,工业特别是高新技术产业是广东经济发展的首要力量,工业的转移或转型过快会造成短暂的产业“空心化”现象,当产业转移的推动力体系发展尚未成熟,“填补”力量不足时,“空心化”必给转出地经济带来负面影响。

总之,政府应对各地产业转移的推动力体系加大构建力度,确保资源与效益、财政收入与人民幸福的真正“双赢”。

[1]Garry Gereffi.International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain[J].Journal of International Economics,1999,48(1):33-36.

[2]戴宏伟,王云平.产业转移与区域产业结构调整的关系分析[J].当代财经,2008,(2):93-98.

[3]刘书平.欠发达地区承接产业梯度转移的理性思考[J].湖南行政学院学报,2009,(2):42-43.

[4]李乾韬,张亚楠.有形之手下猛药双转移没有“打酱油”[N].南方都市报,2011-01-14(C04).

[5]陶文泉.广东产业转移加速园区效应凸显[J].赢周刊,2011,(1809):2-3.

[6]He L Q,Zhang Q.On International Industry Transfer and Chi⁃nese Industry Upgranding[J].Journal of Shangqiu Teachers College,2011,17(5):67-70.

[7]Branstetter L,J R Chen.The impact of technology transfer and R&D on productivity growth in Taiwanese industry:Micro⁃econometric analysis using plant and firm-level data[J].J.Japanese Int.Economies,2006,(20):177-192.

[8]曹群,姜振寰.产业链的内涵及特性分析[J].商业研究,2008,(11):133-136.

[9]吴易霖.创新机制承接产业转移集成服务发展县域经济—解读广东“南雄模式”[EB/OL].(2011-04-04)[2012-01-15].http://opinion.hexun.com/2011-04-04/128481084.html.

[10]王丽莹,陈丽芬.广东“十一五”时期经济社会发展情况和启 示[EB/OL].(2011-10-18)[2012-01-15].http://www.gdstats.gov.cn/tjfx/t20111018_87584.htm.

[11]中国投入产出学会课题组.我国目前产业关联度分析——2002年投入产出表系列分析报告之一[J].统计研究,2006,(11):3-8.

[12]宋国宇,刘文宗.产业结构优化的经济学分析及测度指标体系研究[J].科技和产业,2005,(7):6-9.

[13]黄海标,李军.产业结构优化升级评价指标体系构建[J].商业时代,2008,(3):81-82.

[14]李江帆.新型工业化与第三产业的发展[J].经济学动态,2004,(1):39-42.

[15]Salvador Barrios,Eric Strobl.Industry mobility and geograph⁃ic concentration in the European union[J].Economics let⁃ters,2004,(82):11-14.

[16]Paul Krugman.A Model of Innovation,Technology Transfer and the World Distribution of Income[J].Political Economy,1979,87(2):62-64.

[17]Z A Tan.Product Cycle Theory and Telecommunications In⁃dustry-Foreign Direct Investment,Government Policy,and Indigenous Manufacturing in China[J].Telecommunications Policy,2002,(26):211-213.

[18]管丹萍.产业转移成熟度评价体系研究[D].广西:广西大学,2008.

[19]张卫红.产业转移的动力机制及评价指标分析[J].学术论坛,2010,(11):130-133.

[20]陈宏民.系统工程导论[M].北京:高等教育出版社,2006:136-138.