框架分析视野下的政府危机传播策略——以中国政府网的玉树地震报道为例

2012-06-22温琼娟

温琼娟

(华中科技大学新闻与信息传播学院,湖北 武汉 430074)

2010年4月14日发生的“玉树地震”是自“汶川地震”以后国内又一次发生伤亡惨重的自然灾害,但政府成功处理了这次危机事件,化解危机于无形之中,这其中的理论意义和实践意义都值得深入探讨。台湾学者臧国仁认为框架理论非常适用于组织的危机传播[1]。因此,本文尝试应用框架理论研究政府危机传播策略。

一、文献探讨:危机与框架

Batesson在20世纪50年代首次使用“框架”(frame)这个概念,Tucnman认为框架是人们或组织对事件的主观解释与思考结构,人们藉由框架来建构意义,也通过不同的框架来解释社会事件[2]。

Habermas认为,所谓危机来临,是指寻常、普通、合理的状态瓦解了,随意、混乱和飘浮压倒了规则和秩序[3]。Turner认为危机就是一种“文化的倒塌”,原本大家共同信奉、遵守的东西,在某一情况下,突然变得毫无意义[4]378~397。

根据以上各学者对危机的论述,所谓的“共享意义”的崩溃,或者“文化的坍塌”,也就是公众原有“认识基模”——“框架”瓦解。危机击垮了既有的“框架”,如果新的“框架”不能形成,那么危机就会蔓延,而危机“框架”的建构是组织通过与公众或利益相关者进行沟通,并达成共识,从而得以形成,即为框架视角下的危机传播。

Entman认为框架具有四种功能:界定问题的性质;澄清与问题相关的关键事实,解释问题的前因后果;对问题进行道德批判;对问题提出处理意见,框架有四个栖身所在:传播者的认知、传播建构的文本、文本接收者的认知和传播活动与文本流通的社会文化场景[5]51~58。

本文试图通过对中国政府在政府网上发布的信息内容进行分析,寻找政府就玉树地震所构建的框架,框架转化的过程,以及如何通过应用框架化解危机。因此,按照Entman的分类,本文分析的应该是框架的第二个栖身之处:传播建构的文本。

二、研究对象、研究方法和研究问题

本文对采用话语分析进行个案研究(case study),研究样本来自中国政府网 2010.04.14~2010.05.11之间所有关于玉树地震的报道。

本文的研究对象为中国政府网上发布的有关“玉树地震”报道,截取时间段为地震发生当日2010年4月14日至5月11日,此时玉树地震的议题已经被世博会和汶川地震两周年取代,历时28天,共计903篇报道。

本文将政府有关“玉树地震”的所有言论视为建构危机传播框架的表现,试图回答以下问题:

问题一:政府关于“玉树地震”的报道中是否存在“框架”?如果存在“框架”,那么“框架”是什么?

问题二:如果在整个事件的发展过程中,政府如何使用“框架”化解危机,包括:

(1)如何采用“框架”为玉树地震定性以及如何澄清和解释玉树地震(危机是什么?);

(2)如何采用“框架”对玉树地震相关的各个方面进行道德上的评判(危机是谁的责任?承担责任的情况如何?);

(3)如何采用“框架“对玉树地震提出处理意见(怎么解决危机?)。

问题三:政府通过危机传播建构的框架如何在重建“共享意义”上体现出价值。

臧国仁认为,危机框架主要通过以下步骤得以实施,第一,确定主题,包括凸显参与者和行动者;第二,铺陈主题[1]。

因此,在本研究中,作者提出每一篇新闻报道的主题,然后再采用描述统计分析的方法,将本时期内所有报道的主题进行比较、分析和归类,试图从中发现其变化过程,如果发现多篇报道具有同一主题,则认为这多篇报道建构同一框架。同时,根据Van Dijk所言,任何语言的文本均由许多命题(proposition,句子核心意义)组成的“主题”(theme),而命题彼此之间亦因高低层次不同,而有巨巨命题、巨命题和微命题之别[6]。因此,本文亦结合话语分析尝试将从主题中提取出来的“巨框架”进一步抽象,试图找到潜藏在背后的“巨巨框架”,用以回答问题一;为了进一步分析政府如何利用框架解决危机,本文亦将主要对报道的文本进行话语分析,详细了解其铺陈主题的过程,用以回答问题二和问题三。

三、框架是否存在

问题一:政府关于“玉树地震”的报道中是否存在“框架”?如果存在“框架”,那么“框架”是什么?

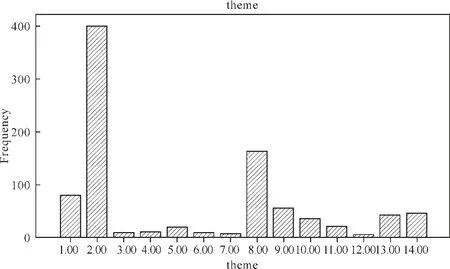

在阅读903篇报道文本的基础上,本文从中归纳出14个主题,分别为“灾区情况”(主题1)、“救灾”(主题 2)、“灾民灾后情况”(主题 3)、“文化文物”(主题 4)、“国外慰问及评价”(主题 5)、“现场疾病预防”(主题 6)、“地震成因及特点”(主题 7)、“灾民灾后生活”(主题 8)、“救灾总结”(主题 9)、“祈福及哀悼”(主题 10)、“灾民灾后动向”(主题 11)、“未来发展规划”(主题 12)及“治安”(主题 13),再加上数量极少且不好归纳的主题,命名为“其他”(主题14),共计14个主题。

除此之外,亦将每篇报道涉及的行动参与者分为两个方面,一为主导行动者,包括“政府”、“公益组织”、“普通人”、“志愿者”、“港澳台及海外华侨”、“灾民”、“少数民族 (包括藏民)”、“宗教界”、“企业”、“多元主体”、“局外者”、“其他”和“无主导行为者”,共计13个类别;一为行动对象,包括“灾民”、“遇难同胞”、“救灾人员”、“少数民族”、“宗教界”、“中方”和“无行动对象”,共计 7 个类别。

同时,为了方便把握报道总体倾向,亦对每篇报道的所透露出来的情绪和态度进行编码,包括“积极乐观”、“担心忧虑”、“悲伤但奋进”、“客观中立”和“悲观消极”5个类别。分析结果如下:

从4月14日至5月11日,共计903篇报道,报道量最多为4月15日,134篇,最少为5月8日和10日,分别1篇。

(图1)每日报道量折线图

通过以上28天报道主题的频率分析,排除比例少的主题及“其他”,有400篇报道的主题为“救援”,占总数的44.2%;163篇报道的主题为“灾民灾后生活”,占总数的18%;113篇报道的主题为“悼念哀悼”及“灾后总结”,占总数的10.2%,63篇报道的主题为“灾民灾后动向”和“未来发展规划”,占总数的6.9%。通过文本的对比和数据的分析,我们发现,虽然有些主题的总量不多,在所有报道中的比例也不大,但是在特定的时期内却是比较重要的主题。因此,在对以上主题进行二次归纳的情况下,本文尝试将具有共性的主题再进一步的提炼,提炼之后的“元主题”(meta theme)如果具有解释力和统摄性,我们就据此认为,这就是存在于文本中的框架。

(图2)4.14-5.11各主题分布情况

由于“灾情通报”和“救援”主题的核心在于,地震发生以后,事态的急迫性,以及对生命的拯救,因此,这两个主题被归纳为“紧急救援”;“灾后生活”主题侧重在于,灾难发生以后,灾区及灾民的生活情况,由于该主题本身涵盖的面已经比较广泛,因此直接使用该主题的名称“灾后生活”;“灾后总结”和“悼念哀悼”主题侧重在于,灾难造成的损失已成事实,救援任务已基本完成,无论是灾民还是参加救援的人员,甚而关注此事的全国各界人士,总结救援的经验和教训,哀悼在地震中逝去的生命,因此,可以将这两个主题归纳为“哀悼总结”;“灾民灾后动向”和“未来发展规划”主题的侧重点在于,事态已渐渐平复,生活依然要继续,重返家园、恢复重建、规划未来生活,因此,可以将这两个主题归纳为“重建发展”。

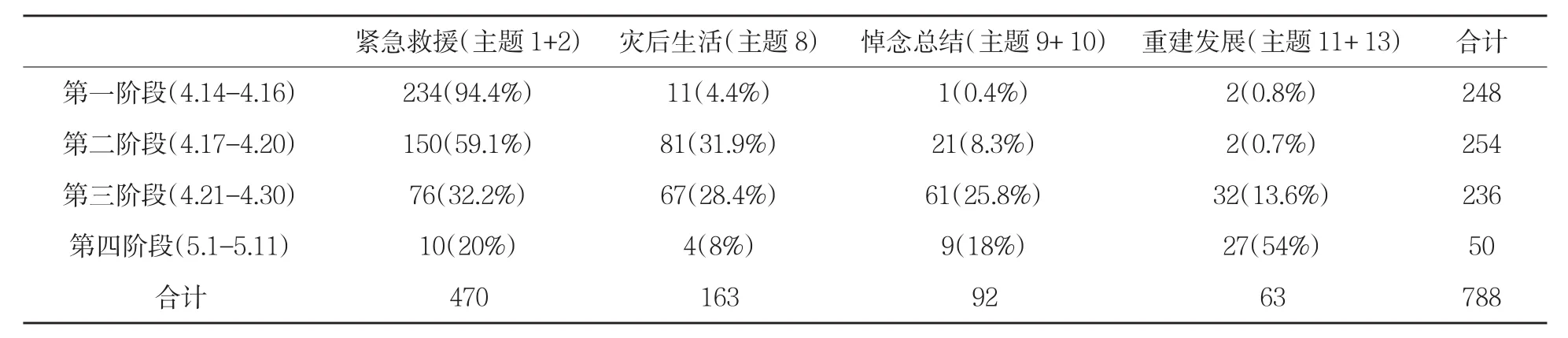

以下是四个“元主题”在四个阶段上的分布。根据表1,在第一个阶段,“紧急救援”比例高达94.4%;第二个阶段“紧急救援”的比例依然是最高的比例,达到59.1%,但“灾后生活”逐渐凸显,占据31.9%的比例;第三个阶段,“紧急救援”、“灾后生活”和“悼念总结”比例接近,而“悼念总结”的比重相对此前明显提高;第四阶段,“重建发展”比重最大,达到54%。

结合各“元主题”在同时期内占有的比重和与前后各阶段的对比,我们发现,每个阶段有其对应的“元主题”,第一阶段对应“紧急救援”,第二阶段对应“灾后生活”,第三阶段对应“总结悼念”,第四阶段对应“重建发展”。因此,我们认为这四个“元主题”不仅可以解释政府工作在四个不同阶段的侧重点,以及其侧重点的转移,而且,表1的频次和比率统计显示,符合各“元主题”报道在其对应的阶段都占据最大或者较大的比例,也体现出其统摄性。

(表1)四阶段各“元主题”报道量

因此,本文认为,在中国政府网4月14日至5月11日关于玉树地震的报道存在框架,分别为“紧急救援”框架、“灾后生活”框架、“哀悼总结”框架和“重建发展”框架。虽然“紧急救援”框架不仅仅在第一阶段占据绝对比重,而且在此后的三个阶段都比重较大,但是考虑到这次危机的特征,“救援”是一条贯穿始终的线索,并且,这一框架所涉及的主题,在各阶段逐次递减,因此,我们认为“紧急救援”框架应当属于第一个阶段。

进而通过阅读报道文本可以发现,带有情绪的描述性语言中,对情感的铺陈出现得最为频繁,如“军民情”一直贯穿于军队与武警战士的现场救援行动中,“同胞情”、“兄弟情”、“民族情”等一线贯穿于社会各阶层的捐赠及哀悼祈福行为中,“亲情”尤其是灾区人民之间的亲情,贯穿于灾民自救及灾区新生中。因此,可以判断,在这四个“巨”框架背后,还存在一个“巨巨框架”,可以归纳为“大爱框架”。四个“巨框架”具体用以和公众就危机造成的现实问题进行沟通,而“巨巨框架”主要用以重构“意义”。

四、框架如何发生作用

问题二:在整个事件的发展过程中,政府如何使用“框架”化解危机。

(1)如何使用框架为地震定性及解释和澄清地震。

Coombs认为,危机发生以后,组织的反应策略应当与公众对“危机责任”的理解相对应。而在公众对危机明确归因之前,组织对危机的界定和解释亦会影响到公众危机归因的判断[7]。人为因素造成的危机和自然因素造成的危机,在归因上,比较而言,前者更容易被归因到组织;而对于后者,组织本身虽然没有直接责任,如果组织不表明态度并加以解释和澄清,也会被归因到组织,尤其是作为公共权力机构的中央政府。

从中国政府网关于玉树地震的报道中,以及以上分析的总结的主题与框架来看,政府仅仅使用了6篇相关主题(主题7)的报道来正面解释地震的成因及特点。这与危机的特征相关。作为自然灾害的地震,对于人类目前的科技发展水平而言,不可避免,难以预测。在汶川地震中,这一点已经被公众激烈辩论并认同。在这样的前提之下,政府并未过多关注地震本身,而是将侧重点放在如何援救灾区的生命,如何重建灾区的生活,使之恢复常态。实际上,灾难发生以后,所涉及的事务千头万绪,杂乱无章,但政府通过“紧急救援”、“灾后生活”、“悼念总结”和“重建发展”四个框架重构秩序。此外,对报道的主导行动者分析展示,903篇报道,497篇的主导行动者为政府,占55%的比例,表明政府积极承担危机责任,并采取行动措施改变现状。同时,除了政府以外,全国各界普通公民、公益组织、港澳台及海外华侨、少数民族、企业等,甚至包括灾民,都在主动行动者中占据相当的比例。在态度倾向上,692篇报道比较客观,占65.5%的比例,250篇报道积极乐观,占27.7%的比例,6篇报道表示担心忧虑,仅占0.7%的比例,55篇报道悲伤但奋进,占6.1%,没有悲观消极倾向的报道。对比同时期,网络上对玉树地震灾区的描述,如“夜宿悬崖,群狼环饲”、“校舍垮塌,学生伤亡”等,政府网上的报道整体态度倾向乐观积极。这体现出框架在建构事件的过程中的“选择和凸显”功能。

因此,政府利用四个框架将玉树地震定性为,“在政府领导下可以战胜的自然灾难”,并进一步解释和澄清,“政府在其中承担主要责任,全国各界踊跃支持,灾难终究会过去,未来充满希望”。

(2)如何使用框架进行道德评判。

既然说框架是由传播者的预存的立场和观点所构成的选择、强调和呈现的原则,藉此告诉人们存在什么、发生了什么、什么是至关重要的内涵[8],有立场就必然有评判。作为危机传播主导者的组织,在建构自己的框架的过程中,对参与危机的各方,包括自己,进行道德上的评判,展现自身承担危机责任的情况,从而维护组织形象与声誉,并起到回应与反驳质疑的作用。

由于玉树地震的自然灾难性质,就灾难本身,与政府立场相对的言论甚少,但是由地震引发的种种严重后果,屡屡成为质疑话题。当然,这并不仅仅只是中国政府面临的问题,这是公共权力机构的普遍困扰,如2011年3月日本的地震和海啸引发的核爆,使得全世界公众质疑政府的核能安全设施。

玉树地震也不例外,地震引发的质疑,如校舍质量、藏区贫困等,话题直指政府的决策的合理性,同时,一些政治力量也借机挑拨,这些对政府十分不利。而政府并未直接回应这些质疑,而是通过在报道中展示政府的行动来回应质疑。如“紧急救援”框架中的报道,“生命”、“不抛弃”、“不放弃”、“希望”、“全力”、“生死相依”等词汇多次出现在标题中,着力凸显政府对人民生命的重视,建构政府及全国人民与灾区人民同生共死的媒介现实。在“灾后生活”框架中,大量关于校舍重建、学生复课、救灾物资分配、疫情预防等内容,体现出政府安置灾民生活考虑十分周全;带有隐喻性质的词汇,如“新生”、“新生命”、“明天”也频频出现在标题和文本中。在“哀悼总结”框架中,报道主要总结以政府为主的救援行为的及时与尽力,并哀悼遇难的同胞,同时拔高地震及救援的意义,“同胞情”、“大爱”、“军民情”、“民族精神”也成为文本中的关键词。在“重建发展”框架中,报道展示政府积极展开灾区重建,“未来”、“故乡”、“重建家园”是文本中的关键词。

尽管除了少量的通讯和特写,直接正面评价政府以外,大多数报道,均采用较为客观的立场描述政府在地震中的行为。就单篇报道来看,无法发现报道中体现出对政府的道德评判,但通过整体分析可以发现,通过“框选”社会现实,政府不仅展示自身的正面形象和积极作用,而且还在极短的时间之内,将混乱的现状理出头绪,并指明方向。

(3)如何采用框架对玉树地震提出解决方案。

实际上,四个框架的转化与承接,本身就已经构成了对玉树地震的解决方案。地震发生之初,最为紧要的是抓紧时间拯救生命,因此,在第一个阶段的“紧急救援”框架中,94.4%的报道内容都是关于如何奔赴灾区、如何展开救援、如何抢治。到了第二个阶段,黄金救援时期已过,此时面临的问题是如何安排灾民的生活,因此,“灾后生活”框架则详细展示各个方面。在第三个阶段,救援已告一段落,灾民已得到妥善安置,可以总结救灾的情况,宣泄伤痛之情。最后一个阶段,通过“重建发展”框架,给人们以新生活的希望。至此,通过这一个过程,玉树地震给人们带来的混乱、悲伤和无望,均已得到解决。

问题三:政府通过危机传播建构的框架如何在重建“共享意义”上体现出价值。

通常而言,安宁平和秩序井然是人们对生活形成的“共享意义”,但是,地震却使得亲人丧生、家园被毁、幸存的人流离失所,这些事实击垮了人们对生活的信念,亦即文献中所提到的“文化的垮塌”。

玉树地震所瓦解的“共享意义”需要一个“框架”来重构,而四个“巨框架”背后的“巨巨框架”——大爱框架则可以实现这个功能。“爱”与“情感”均具有普世价值的内涵,这样的框架涵盖面广,极具号召力和煽动性。实际上,大爱框架虽然抽象,但却便于展现,更易于理解和接受,且正面高尚,可以激励危机中各方面公众。地震使公众丧失对生活的信念,而“大爱”却试图让公众相信,地震只是一个意外,“爱”可以使一切恢复常态,可以让“生活在继续”,“希望与前行”,并“重建家园”(报道标题)。

五、总结

尽管目前政府对媒体的控制依然很严格,但毕竟有一部分市场化程度较高的媒体,能够发出些微一己之声,再加上以互联网为主的各种新媒体的逐渐发展成熟,使得普通公众比在传统媒介环境下拥有更多的“媒介近用权”。因此,危机传播不再是以政府为绝对主导的独角戏,而是政府、媒体和公众等多方意见“对话”[9]的结果。政府对公众的“信息公开”与“对话”均需要技巧和策略。

较之以往政府危机传播的策略,如“把悲歌唱成壮歌、赞歌”或者“把丧事办成喜事”[10],玉树地震报道已经有了很明显的改观,不仅如此,报道体现出传播者对框架策略的熟稔把握,框架的建构、连接和转化与事态的发展及危机决策相辅相成,以及通过对事实的铺陈,使得高层框架水到渠成。

[1] 臧国仁,钟蔚文.框架概念与公共关系策略——有关运用媒介框架的探析[J].广告学研究,1998,(9).

[2] Tuchman G.Making News:A study in the Construction of Reality[M].New York:Free Press,1978.

[3] Habermas J.Legitimation Crisis[M].Boston:Beacon Press,1975.

[4] Turner B.The Organizational and Interorganizational Development of Disasters[J].Administrative Science Quarterly,1976,(21).

[5] Entman R M.Framing:toward Clarification of a Fractured Paradigm[J].Journal of Communication,1993,(43).

[6] Van Dijk T.News and Analysis:Case Study of International and National News in the press[M].NJ:Lawrence Erlbaum associates,1987.

[7] Coombs W T.Ongoing Crisis Communication:Planning,Managing,and Responding(2nd Ed.)[M].London:Sage Publications,2007.

[8] Gitlin T.the Whole World is Watching[M].Berkeley CA:University of California Press,1980.

[9] Grunig J E.Constructing Public Relations Theory and Practice[C].Communication,a different kind of horserace:Essays honoring Richard F.Carter.Cresskill.NJ:Hampton Press,2003.

[10] 吴廷俊.对我国公共危机传播的历史回顾与现状分析[J].今传媒,2010,(8).