腰椎退变性侧凸的外科治疗策略

2012-06-13高春华彭宝淦

杨 诚,高春华,彭宝淦

腰椎退变性侧凸是继发于腰椎椎间盘及双侧小关节不对称性的退变,Cobb 角>10°的成人脊柱侧凸,其临床特点为从退变的开始就伴随着腰痛及椎间盘突出的症状,随着病情的发展,椎间盘退变、小关节增生和黄韧带肥厚加重以及部分椎体出现冠状面上的侧方移位及旋转性半脱位和矢状面的椎体滑脱,多数患者逐渐出现椎管狭窄的表现[1],多发于>60 岁的老年人。有研究针对60 位年龄为50~84 岁的老年人进行了12 年的随访,其中22 人(36.7%)发生了退变性脊柱侧凸,平均侧凸角度为13°[2-3]。Robin 等[3]曾对160 名健康成人随访>7年,其中55 例(34.4%)发生了退变性脊柱侧凸。90%的退变性侧凸的患者的首要表现为局部的疼痛,主要是由侧凸凸侧肌肉的痉挛或劳累而引起,也可因脊髓或神经根受压引起的局部或放射性疼痛以及间歇性跛行。大部分患者通过非手术治疗而得到缓解,但是对于非手术治疗无效的一部分患者,手术治疗的重点在于神经的彻底减压和松解,恢复腰椎曲度和运动节段的稳定性[4]。本病患者平均年纪偏大,且侧凸多由严重退变,椎体的旋转、不稳滑脱,骨质疏松和椎体的不平衡性压缩骨折等复杂因素所引起,手术方式的选择、稳定性重建和减压范围均较一般的侧凸或退变疾病复杂。本文结合本院2006~2011 年所做的临床工作进行回顾性分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组患者36 例,男17 例,女19 例;年龄为60~82 岁,平均68.5 岁。腰椎退变性侧凸范围为2~6个节段(L1~S1),平均3.9 个节段,所有患者均有>1 年的腰部及下肢慢性疼痛病史,伴/不伴下肢放射性疼痛、麻木、间歇性跛行等。

1.2 影像学资料

所有患者术前均摄脊柱全长正侧位X 线片,左右Bending 正位X 线片,腰椎CT 平扫以及腰椎MRI检查,腰椎X 线片提示侧凸的Cobb 角范围为18°~43°,平均28.2°,其中Cobb 角<20°有4 例,20°~43°的有32 例。侧凸顶点位于L2/L3间隙13 例,L3/L4间隙15 例,L4/L5间隙3 例,L3椎体4 例,L4椎体1 例。12 例有滑脱移位表现,其中9 例为侧方移位,3 例表现为椎体前滑脱移位;腰椎椎管狭窄27例;4 例椎体的侧方或前方有明显的骨赘形成。

1.3 手术方法

所有患者均行腰椎后路手术,减压范围主要根据影像学分析结合临床症状和体格检查而定。20例患者采取全椎板切除减压椎弓根螺钉内固定术,本组主要针对术前检查提示没有明显侧方和矢状位移位(<3 mm),冠状面侧凸角度<30°,腰椎后凸不明显的患者;16 例行全椎板切除椎弓根螺钉内固定椎间Cage 加植骨融合固定,本组病例主要针对有矢状面上的前凸畸形,椎体在任何方向上的移位>3 mm,或者有节段旋转移位>15°,L3或L4的上位终板冠状面上侧倾>15°的患者。若术中切除双侧小关节>50%或单侧小关节全切的病例也须采取此种术式。

1.4 评定标准

腰痛和下肢痛评定标准根据疼痛视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)[5]和Oswestry 功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)[6]评定,术前、术后的Cobb 角度变化均由独立的影像科医生和1 名脊柱外科医生测量记录。

2 结 果

2.1 临床症状

手术平均时间156 min,平均出血量745 mL(450~1 400 mL)。所有患者均顺利完成手术并配合完成评分工作。平均随访32 个月(20~41 个月)。术前平均ODI 为49.8%(27%~78%),术后平均ODI 为25.3%(0~42%),随访是平均ODI 为26.7%(0~45%)。腰痛VAS 评分术前平均为67.4(30~95),术后平均为27.6(5~53),随访时平均为28.7(5~55);腿痛VAS 评分术前平均为58.5(35~90),术后平均为32.2(5~44),随访时平均为33.6(5~48);以上评分结果术后和随访时与术前相比,差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.2 影像学改变

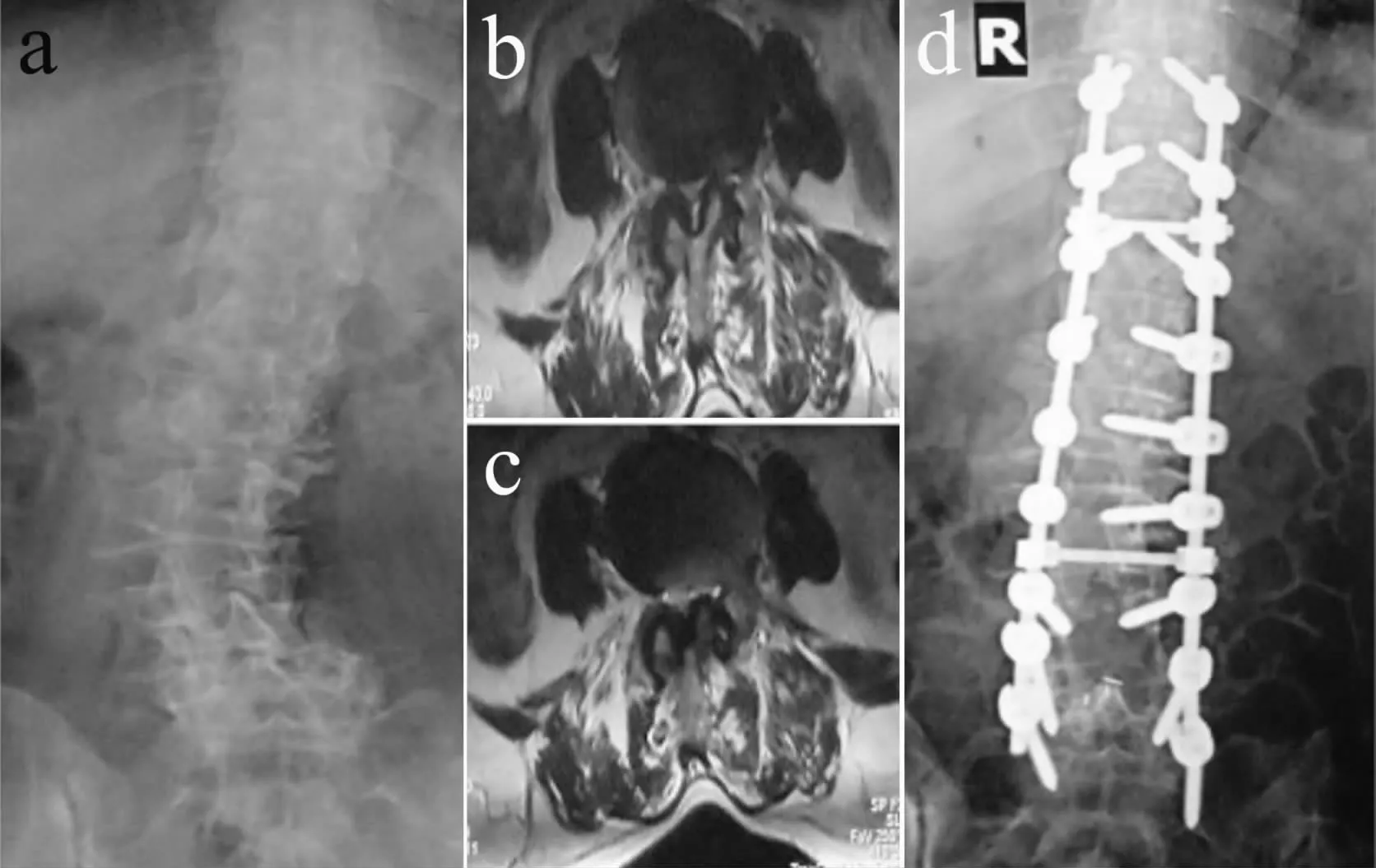

术前Cobb 角平均为28.2°(18°~43°),术后为10.3°(4°~24°),随访时平均为11.4°(4°~26°);术前腰椎前凸角度平均为-29.6°(-45°~-7°),术后平均为-37.3°(-51°~-14°);随访时平均为-37.1°(-52°~-10°)。典型病例影像学资料见图1。

2.3 并发症

手术过程顺利,术中未发生意外。术后有3 例发生尿路感染,有2 例发生术后谵妄,给予对症处理后症状消失;有1 例患者术后出现呼吸困难,转重症监护病房后5 d 情况好转;3 例发生脑脊液漏,给予引流、换药以及对症处理后痊愈。随访过程中有2例分别在术后4 个月和11 个月发生L5两侧螺钉松动,未给予特殊处置,继续随访观察未见有松动加重迹象。有3 例患者术后出现了L5/S1节段椎间盘退变较术前有所加重,其中2 例腰痛症状不明显,继续观察;有1 例行翻修手术,重新行内固定并延长固定融合范围至L5/S1。

3 讨 论

图1 典型病例影像学资料Fig.1 Radiologic data of a typical patient

随着医疗卫生条件的改善,人均寿命的延长,加之我国人口老龄化的日益加重和生活方式的改变,退变性脊柱侧凸的发病率有明显的增加。退变性侧凸多发于腰段,通常伴有多节段严重的椎管狭窄以及椎间盘突出,小关节退变增生明显,且既有常见的矢状面的腰椎滑脱又有冠状面上的腰椎侧方滑脱或者旋转脱位。其椎管狭窄、侧凸以及滑脱与一般的退变性疾病不同,治疗上较单一的腰椎退变性疾病相对复杂很多。同时由于老年患者围手术期并发症较多,尤其是心脑血管疾患严重影响了手术方式的选择,加之患者均有不同程度的骨质疏松,术中出血以及固定方式的选择存在着很多棘手的问题。手术治疗的重点在于神经的彻底减压和松解,恢复腰椎曲度和运动节段的稳定性是保证手术远期疗效的主要手段。所以该疾患的治疗要根据患者的年龄、身体状况、骨质条件以及影像学表现等具体情况制定有效的个性化的治疗方案。

后路手术一直是公认的首选方法,单纯后路减压虽然一直在临床上有所应用,但一般针对神经症状主要是由椎管狭窄所引起病例。退变性脊柱侧凸患者一般影像学上表现为前缘有骨赘形成,<2 mm滑脱移位,冠状面和矢状面上平衡存在,侧凸角度<30°,没有明显的腰痛或者与侧凸有关的不适主诉,无胸椎侧凸[7-8]。但是单纯的减压手术治疗远期效果欠佳,并有可能导致症状或者侧凸的加重[9]。所以对于退变性侧凸的患者,单纯减压远期发生再狭窄和侧凸加重的概率很高,所以并不是十分有效的治疗手段。而前后联合手术不仅可以纠正冠状面上的脊柱失衡,重建矢状面上的力线恢复腰椎曲度,还可以减少后路负荷,降低假关节形成以及内固定失败的风险[10],但是该手术方式创伤巨大,对于高龄患者来说围手术期的护理也非常困难,导致手术风险非常大。随着外科技术的发展和手术技术的提高,加之辅助器械的快速发展,采用主要病变节段彻底减压及后路椎体间融合固定,可以达到病变节段的矫形和即刻稳定,提高融合率,降低手术风险。本组所有病例均后路一次完成减压植骨融合内固定。

本研究中20 例患者采取了后路椎板切除减压、椎体间融合加短节段内固定术,从术后随访效果来看,短节段固定谨慎地应用于腰椎退变性侧凸的治疗中,也可以得到良好的疗效,适应证的选择是保证远期效果的关键,对于侧凸角度<30°且>20°,滑脱位移<3 mm,旋转移位<15°,前缘未见骨赘形成,有神经性跛行,腰痛不明显,无胸椎侧凸,腰椎冠状面平衡代偿能力较好的患者,凹侧适度撑开达到一定的矫形目的并可以恢复椎间孔高度间接减压,同时通过椎体间撑开恢复椎体间有效高度以及矢状面生理前凸。对于腰痛主要由于腰椎侧凸引起的患者,侧凸曲度>30°,有矢状面上的前凸畸形,椎体在任何方向上的移位>3mm 或者有旋转移位>15°,术中切除双侧小关节>50%或单侧小关节的全切,L3或L4的上位终板冠状面上侧倾>15°的患者,尽管在冠状面和矢状面上的平衡可以接受,但如果前方没有骨赘形成的话,仍然需要大范围固定手术[10]。本研究中有16 例患者属于此种情况,患者症状主要是因为正常生理力线丧失、矢状面上力线改变引起轴线上的机械性疼痛[11-12],所以在针对狭窄以及病变节段进行彻底减压融合之后,利用去旋转技术将冠状面的弯曲矫正固定为矢状面的生理前凸,达到腰椎的再平衡。前方椎体融合对于矫正后凸畸形和恢复平衡有很重要的作用,可以改善椎间高度,扩大椎间孔,起到直接减压的作用。然而对于退变性侧凸的矫正而言,仅仅冠状面和矢状面的矫正远期对患者症状的持续缓解不够,应该要注意腰椎前凸的重建,故前方的植骨融合恢复前凸对于缓解腰痛非常重要。结合本组病例,此类手术融合器置入位置相对其他手术稍微靠前,这样对于纠正腰椎前凸可以起到事半功倍的效果。对于吸烟、肥胖以及长期药物治疗导致骨量减少的患者,还可以降低假关节形成和后路固定失败的概率。本组病例中仅有3 例发生腰椎螺钉松动,但随访未见有脱落迹象,发生率为18.75%,略低于相关文献报道[13]。

退变性腰椎侧凸融合范围的选择也是影响预后的关键,融合应始于同骶骨中线一致的中立椎或者稳定椎,不能止于有旋转半脱位的椎体,胸廓的生理顶点也应该避免[14]。也就是说,一般情况下尽量低于T10或者高于T6,本组病例有3 例融合至T5,同样的原则也使用于远端椎的选择。如果L5相对骶骨有>15°的成角,L5/S1椎间盘已经有严重的退变,L5、S1有滑脱或该节段已经行减压手术,一般都要融合到S1。文献[15]显示如果在矢状面上有该节段的不平衡或者腰椎的过度前凸,即使L5/S1节段椎间盘退变轻微,也要行融合。对于上段融合超过T12节段的手术需要注意下端对髂骨和S1的固定,尤其是长节段固定,相对于短节段固定而言,长节段的固定导致L5/S1椎间盘退变加剧的发生率更高[13]。

上固定椎的确定标准尚存争议,需要考虑胸腰段是否存在矢状面的结构性弯曲,如存在则需纳入固定融合范围,防止继发性后凸畸形[8]。L5/S1融合失败,假关节发生率较高,在固定S1椎体提高L5/S1融合率上,建议S1采用双侧皮质骨固定,多采用自体骨植骨,可以辅助髂骨钉固定以保护S1螺钉,前路结构性植骨融合分担部分载荷,矢状面平衡为中立位或负平衡[16]。本组病例中有11 例融合至骶骨,都采用了髂骨钉辅助固定,术后随访均未见有螺钉松动或假关节形成等并发症。

总结该组病例,对于退变性侧凸的治疗关键在于适应证的把握和手术方式的选择,对于脊柱冠状面、矢状面侧凸以及腰椎前凸的恢复都应从对患者症状的正确分析入手,制定合理的治疗方案提高治愈率,降低并发症的发生率,提高远期疗效。

[1]Fraser JF,Huang RC,Girardi FP,et al.Pathogenesis,presentation,and treatment of lumbar spinal stenosis associated with coronal or sagittal spinal deformities[J].Neurosurg Focus,2003,14(1):e6.

[2]Kobayashi T,Atsuta Y,Takemitsu M,et al.A prospective study of de novo scoliosis in a community based cohort[J].Spine(Phila Pa 1976),2006,31(2):178-182.

[3]Robin GC,Span Y,Steinberg R,et al.Scoliosis in the elderly :a follow-up study[J].Spine (Phila Pa 1976),1982,7(4):355-359.

[4]Oskouian RJ Jr,Shaffrey CI.Degenerative lumbar scoliosis[J].Neurosurg Clin N Am,2006,17(3):299-315.

[5]Huskisson EC.Measurement of pain[J].Lancet,1974,2(7889):1127-1131.

[6]Fairbank JC,Couper J,Davies JB,et al.The Oswestry low back pain disability questionnaire[J].Physiotherapy,1980,66(8):271-273.

[7]Nasca RJ.Lumbar spinal stenosis:surgical considerations[J].J South Orthop Assoc,2002,11(3):127-134.

[8]Gupta MC.Degenerative scoliosis.Options for surgical management[J].Orthop Clin North Am,2003,34(2):269-279.

[9]Hanley EN Jr.The indications of lumbar spinal fusion with and without instrumentation[J].Spine (Phila Pa 1976),1995,20(24 Suppl):143S-153S.

[10]Fernandoe S,Iaerence GL.Adult degenerative scoliosis:evaluation and management[J].Neurosurg Focus,2010,28 (3):E1

[11]Zubriggen C,Markwalder TM,Wyss S.Long-term results in patients treated with posterior instrumentation and fusion for degenerative scoliosis of the lumbar spine[J].Acta Nerurochair(Wien),1999,141(1):21-26.

[12]Simmons ED.Surgical treatment of patients with lumbar spinal stenosis with associated scoliosis[J].Clin Orthop Relat Res,2001(384):45-53.

[13]Cho KJ,Suk SI,Park SR,et al.Short fusion versus long fusion for degenerative lumbar scoliosis[J].Eur Spine J,2008,17(5):650-656.

[14]Bernhardt M,Bridwell KH.Segmental analysis of the sagittal plane alignment of the normal thoracic and lumbar spines and thoracolumbar junction[J].Spine (Phila Pa 1976),1989,14(7):717-721.

[15]Cho KJ,Suk SI,Park SR,et al.Arthrodesis to L5versus S1in long instrumentation and fusion for degenerative lumbar scoliosis[J].Eur Spine J,2009,18(4):531-537.

[16]Eck KR,Bridwell KH,Ungacta FF,et al.Complications and results of long adult deformity fusions down to l4,l5,and the sacrum[J].Spine (Phila Pa 1976),2001,26(9):E182-192.