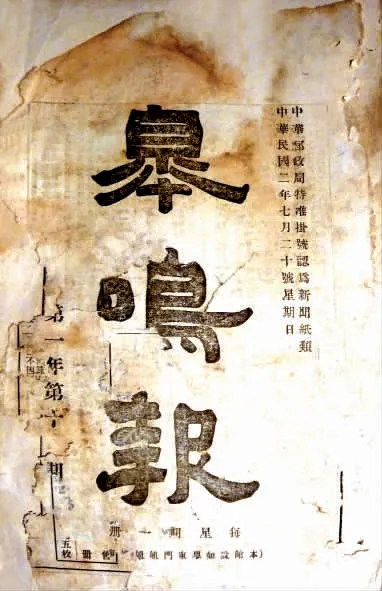

幸得1913年创刊的《皋鸣报》

2012-06-10胡剑明南京市公安局南京210004

胡剑明(南京市公安局,南京,210004)

20 12年元月2日上午,在南京城南仓巷旧书市场的一地摊上,笔者淘书时发现一张烟盒纸上写着“有旧报高价可售”的字样,我想难道还保密?就上前请摊主出示原物看看。摊主从身后的一个大包里翻出一叠发黄的故纸,我接过时眼前一亮:这是民国二年创刊的《皋鸣报》,曾听说过,今天始见实物。只见这叠“报纸”封面有些破损,但字纸完好;再细看,原来这一叠里共有8 份,每份8 页至25 页不等。说是“报”,却是“杂志”规格,外型比现在发行的16 开杂志稍窄一些。

精明的生意人见笔者看对了眼,心似乎也大了起来,他先前说的是“按堆卖200 元”,后来又改口说“一份200 元”,他反复地骂自己“臭嘴说滑边了,臭嘴、臭嘴!”而我在思忖,其中有3 份才8 个页码,如果这样算,我多冤啊!

在我同摊主讨价还价的当儿,走近的几位“淘宝同行”也围上来,眼放绿光地盯住我手上,给我造成了“抢购”压力,如果我放下片刻,这一叠“老东西”就可能永远离我而去。我放弃了与摊主的“价格纠缠”,以一个较高的价格一锤拿下。横下心来想:钱是可以再挣的,而这“东东”毕竟是可遇不可求的啊!

回来后一查史料,《皋鸣报》是继晚清宣统二年(1910年)三月创刊的《如皋白话报》、1912年2月创刊的《共和演说报》之后,于1913年3月创刊的,成为江苏早期排名前三的重要报刊。它是一份以地方政治、经济、文化、艺术、历史为主的综合性刊物,99年后,它的史料价值及“乡邦文献”性质是不言而喻的。据了解,现在就连如皋市档案馆都找不到一套完整的《皋鸣报》了。

《皋鸣报》为民国初年如皋县参议会部分议员发起创办的,副议长李亚青任经理。李亚青出资自购印刷机、铅字,自聘工人、记者,报社设在如皋东门姐姐桥东首黄少轩别宅内。

李莲(1886-1935年),又名文敬,字亚青、允熙。原籍句容,祖上因避太平天国战乱到如皋,在东马塘镇(现属如东县)开设“源盛泰槽坊”,以酿造“枣儿红”酒著名。李亚青在家排行第二,光绪末年自费赴日本弘文学院读法政学。回国后任如皋县群田(牧马的田)事务所主任,又任浙江鹤鸣盐场场官。民国初建,被选为如皋县参议会副议长、江苏省参议会议员。创办《皋鸣报》时,李亚青自任报社经理。后来,他在城里当律师,兼任县水利会评议员。南京国民政府成立后,任如皋县烟酒公卖局局长。1935年病故,年仅50 岁。

《皋鸣报》每周(星期日)出版一期,16 开本,为245×155mm 规格,8 至20 页不定,装订成册,类似刊物。内容有文言社论、白话社情、新闻纪事、时评、文苑(诗文)、小说、杂录、商业行情,以及当时的总统命令、政府公报、如皋公报。其发行数在700 份之内。

1922年停刊,1934年复刊,之后改为无党派人士主办,属民间报刊,发行数上升到1000 份,1938年3月停刊。具体责任编辑为蔡达、观明等人。 从报首“特别启事”中的九条“声明”可见该报内容广泛。声明如下:

(1)本报虽附公报受公款补助,此系与机关之关系,而非与行政官吏个人之关系,故对于地方利弊、行政得失,知无不言,断不有所顾忌失言,论之独立。(2)欧美人民对国事非常热心,投函各报议论政治者非常之多,报纸之发达,端由于此。本报深愿为政家、学者发表意见之机关,且愿出其所见以相商量,设有纠正本报之议论,尤愿敬受热心赞助本报诸君幸留意焉。(3)凡愿代售本报者,请直接函商。每销报十份赠送一份。(4)凡投稿本报者,暂无报酬,原稿无论登否概不寄还。(5)本报特色为各报所少见者,每期必有白话社论精心结撰,所以开通民智,爱读诸君其注意。(6)本报将来请两京外埠访员,遇有紧要重大事件发生,随时通电到馆,即发号外(已订阅本报者不另取资)。(7)本报原定报资预缴后,因创办之初求广销路,多有暂为通融,未缴资而即寄报者。现添置机器,加聘工人,力求扩充,亟需经费。特此布告,各代销处及阅报诸君,其有欠资未缴者,务祈从速寄下,不胜盼祷。(8)本报创办之初,内容未尽完善,爱读诸君以为有须改良之处,如能赐教,极为欢迎。(9)报纸记事固宜确实,然欲无一失实,亦事实上万办不到者。社会一般人士,如于本报纪事发见谬误,望序明事实正之,如少涉意气,惟有付之不理。至访员诸君亦望格外慎重,厥疑存信。以免藉口而起无谓之辨争。

这其中有《江苏正式省议会第一届之成绩》、《国民精神之三大要求》、《本城商业行情》、《论勤俭质朴之美德》等政治、经济、德行方面的内容,此文暂且不论。笔者认为,有民俗意义的是《皋鸣报》记载了一种地方民间歌舞的传承,值得一说。

民国二年四月的《皋鸣报》有一篇报道庙会的文章说:“……女孩扮作麻姑,置成倒花篮之戏。”这里所说的“倒花篮之戏”是什么呢?

经查相关史料,舞蹈“倒花篮”又名“泼花蓝”,起源于如皋西南乡,在常青、搬经、加力等地广泛流传。旧时如皋西南乡的“关帝会”等庙会活动兴盛。行会时,由双棒锣开道,后跟旗帜、执伞和唢呐队,接着是各种民间歌舞表演,如高跷、挑花担、荡湖船、莲湘、蚌舞等,其中有“倒花篮”是必不可少的表演。

在庙会时表演的“倒花篮”舞是由八个男青年,肩扛八个手持花篮的女孩随着“倒花篮”的乐曲边走边舞。民国七年(1918年)七月八日,《通海新报》有一篇《赛会中的五光十色》的文章写道:“……再次为女担。亦颇动容,后为散花仙女,其形式与肩挑相仿佛。”文中提及“散花仙女”,是指女子“倒花篮”的表演。而“倒花篮”或“散花仙女”,即女童被青年男子扛在肩上,边行进边向观众抛洒鲜花,象征播散吉祥如意,这是舞蹈“倒花篮”的原始形态。

据说,这一原始形态的出现还有一则传说引作依据。“九天仙女下凡,为遭遇饥荒的灾民泼洒鲜花衍化而成座座粮囤赈济灾民,使灾民丰衣足食。”“倒花篮”在民间被寄寓了幸福吉祥的向往。

民国前后,如皋西南乡民歌蕴藏丰富,据《扬州画舫录》卷十一记载:“小唱以琵琶、弦子、月琴、檀板合动而词,最先有银钮丝、四大景、倒板浆、剪靛花、吉祥草、倒花篮诸调……”在历史上,如皋曾属扬州府,故《扬州画舫录》的记载也涵盖了如皋。民歌“倒花篮调”至今在如皋西南部广泛流传,很多老农至今都会哼唱,唱词或长或短,均由民间艺人自由填配,而曲调却都是原汁原味的。整个音乐轻盈柔美又热烈欢快,传播着浓郁的乡土气息。“倒花篮”是江苏民间音乐舞蹈艺术的奇葩。

《皋鸣报》的记载,为今天的我们了解这样一种地方民间歌舞的文化传承找到了依据。