光照对杜氏盐藻突变藻株Zea1生长和积累玉米黄素的影响

2012-06-01武昌俊唐欣昀

武昌俊,唐欣昀*

(1.安徽农业大学生命科学学院,安徽 合肥 230036;2.安徽省医学科学研究院,安徽 合肥 230061)

光照对杜氏盐藻突变藻株Zea1生长和积累玉米黄素的影响

武昌俊1,2,唐欣昀1,*

(1.安徽农业大学生命科学学院,安徽 合肥 230036;2.安徽省医学科学研究院,安徽 合肥 230061)

通过紫外线和亚硝基胍(NTG)诱变得到一株杜氏盐藻高产玉米黄素突变株Zea1,以此突变藻株为实验材料,通过正交试验获得突变藻株生长所需C、N、P的最适浓度分别为15、2.0、0.1mmol/L,积累玉米黄素所需C、N、P的最适浓度分别为15、2.0、0.2mmol/L。分别比较强光照(5000 lx)、正常光照(3000 lx)、低光照(500 lx)对野生型和突变型藻株生长和累积玉米黄素的影响。结果显示:在同等光照条件下,突变型藻株藻细胞数和玉米黄素的积累都略高于野生型藻株;强光照明显有利于突变藻株藻细胞生长和玉米黄素积累,藻细胞数分别为低光照和正常光照条件下的7.08倍和1.29倍,玉米黄素含量分别是低光照和正常光照条件下的4.56倍和1.4倍。

杜氏盐藻;玉米黄素;突变藻株;光照

杜氏盐藻(Dunaliella salina)是一种在食品、饲料、医药保健、化工和养殖业中都有独特经济价值的微藻。它是一类能生长在高盐环境中的单细胞绿藻[1],具有极强的耐盐性和渗透调节能力[2]。杜氏盐藻体内能合成并积累玉米黄素(zeaxanthin,3,3’-二羟基-β-胡萝卜素,分子式C40H56O2)。玉米黄素是一种天然类胡萝卜素,属萜烯类不饱和化合物,常与隐黄素、胡萝卜素、叶黄素等共存,组成类胡萝卜素的混合物[3]。玉米黄素具有较强的清除脂质过氧化自由基的能力,可作为自由基清除剂[4]。大量研究表明,玉米黄素具有预防老年性黄斑病变、白内障,预防心血管疾病,抗癌等功效。另外,玉米黄素本身也具有很高的营养价值,食用后可在人体肝脏内转化成具有生物活性的VA,对促进人体的生长发育、保护视力与上皮细胞、提高抗病能力、延长寿命等具有特殊的功效[5-6]。

然而,玉米黄素作为一种有效的抗氧化剂和高价值的生物产品,目前在商业上还没有被广泛应用,主要是由于在正常情况下,它在植物组织中的产量极低。但这一合成途径可在一些原核生物,如蓝细菌体内发生,这就为我们提供了一种在活体内通过代谢工程的方法来获得玉米黄素的新途径。研究表明,杜氏盐藻通过诱变,可在藻体内大量积累玉米黄素[7]。因此加紧进行高产玉米黄素微生物的诱变筛选工作以及后续探究影响高产玉米黄素突变藻株积累玉米黄素因素的工作,具有十分重要的意义。

1 材料与方法

1.1 材料

杜氏盐藻(Dunaliella salina)藻种由中国科学院青岛海洋研究所提供,经安徽农业大学生命科学学院微生物实验室纯化并保存为野生型藻株[8]。

1.2 方法

1.2.1 藻种培养

液体培养:采用Johnsons培养液[9],对数期按体积比为1:10的接种量接种培养。光照度为2500~3000 lx,日光灯为光源,光暗比为14h:10h,培养温度27℃。

固体平板培养: 采用Johnsons培养液加1.0%琼脂粉,培养条件同上。

细胞干质量的测定:取对数生长期的藻液200mL,20℃、3000×g离心5min,去上清液,加入14mL 0.3mol/L NaCl溶液悬浮沉淀,转移到15mL的预先称质量的离心管中,3000×g离心5min,去上清液,80℃烘干24h,连管一起称质量。重复上述步骤3次,取平均值计算细胞干质量[7]。

1.2.2 诱变和突变藻株的筛选

紫外线诱变[8]:吸取藻液5mL于无菌培养皿中,在紫外灯下分别照射0、10、20、30、40、50、60s,暗培养48h后稀释涂平板,光照培养,30d后观察结果。

亚硝基胍(NTG)诱变(参考文献[7]方法略作修改):取藻液5mL于离心管中,加入NTG溶液,使盐藻藻液中NTG的最终质量浓度为0.001mg/mL,30℃条件下分别振荡培养0、0.5、1、2、3、4、5、10、15、20、25、30min,3000×g 离心5min收集藻细胞,pH7.2磷酸缓冲液清洗,12h暗处理后稀释涂平板,光照培养,30d后观察结果。

挑选呈灰绿色或黄色的藻落,采用1.2.1节液体培养法培养,培养条件与野生型藻株一致,测定其玉米黄素含量,并与野生型出发藻株进行比较,证明其是否为高产玉米黄素突变藻株。

1.2.3 玉米黄素含量的测定[7]

将一定质量浓度的玉米黄素标准品溶液逐级稀释,进样,当信噪比等于3时,所对应的标准溶液质量浓度为最低检测限。分别称取一定量的标准品加到样品中,进行HPLC测定,计算加标回收率。在回收率的测定中,重复3次平行,根据结果计算平行性和相对标准偏差[10]。

标准品溶液的制备:精密称定玉米黄素标准品48mg,用少量二氯甲烷溶解,再用丙酮定容为480mg/L的标准品溶液。梯度稀释,得到480、240、120、60、30、15、7.5mg/L的标准品溶液,保存于ˉ20℃作为标准液备用。实验得出标准曲线回归方程为:y=5.8331χˉ 0.3453,R2=0.9968)。

玉米黄素的萃取:取2mL藻液,14000r/min离心2min,弃去上清液,加入200μL 经过滤的丙酮-甲醇(体积比9:1)溶液,轻轻混匀1min,14000r/min离心2min,取20μL上样。

HPLC检测条件:HPLC色谱柱:ZOBAX C18(250mm× 4.6mm,5μm);流动相:乙腈、二氯甲烷、甲醇(体积比75:20:5,含0.1% 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚);检测压强130bar;检测波长:450nm;进样量:20μL;流速:0.8mL/min;柱温:25℃;检测系统:Agilent 1100。

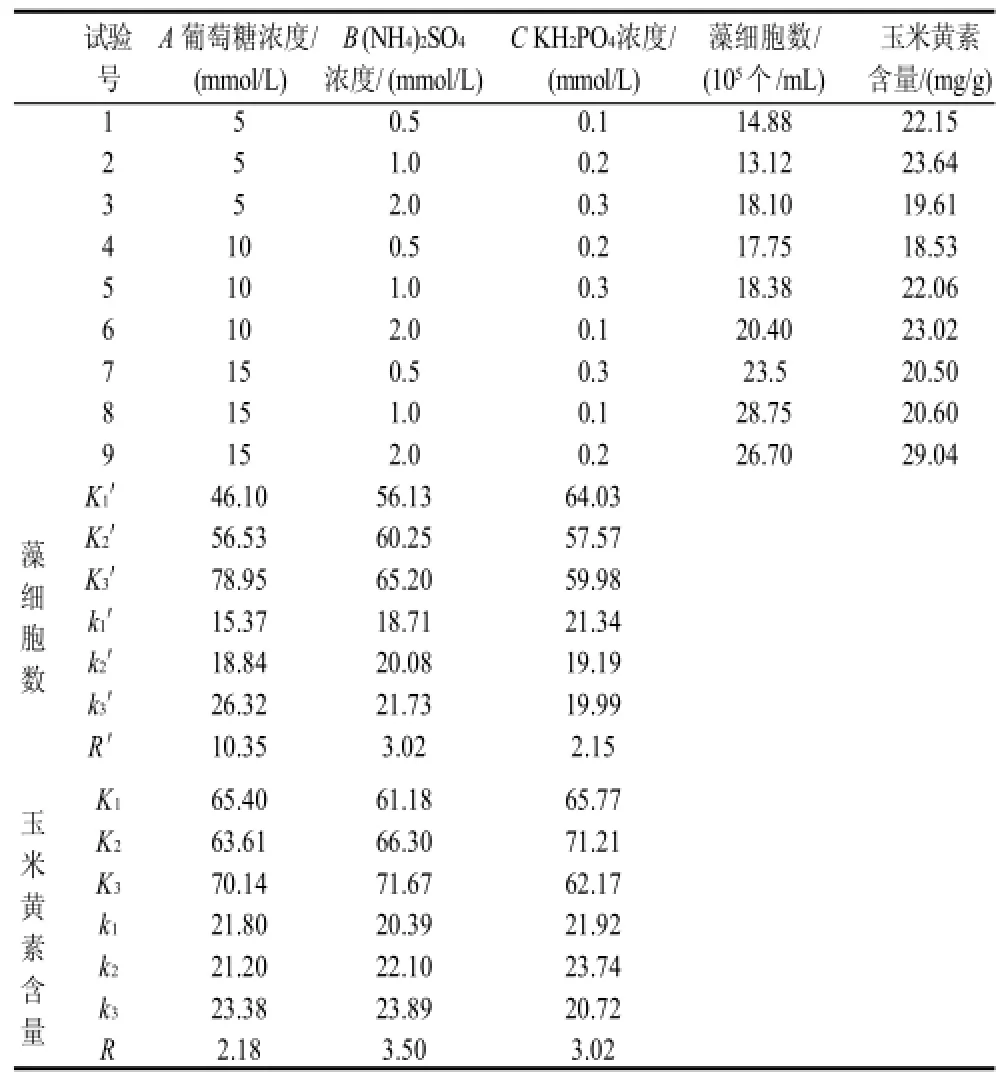

1.2.4 碳、氮、磷对突变藻株生长和积累玉米黄素的影响

碳、氮、磷单因素试验表明10mmol/L葡萄糖对突变藻株生长和积累玉米黄素最佳;1mmol/L (NH4)2SO4效果最好;0.1mmol/L KH2PO4效果最好[11]。所以采用10mmol/L葡萄糖、1mmol/L(NH4)2SO4、0.1mmol/L KH2PO4进行正交试验,测定碳、氮、磷营养元素对盐藻生长和玉米黄素积累的影响。

1.2.5 光暗培养对突变藻株生长和积累玉米黄素的影响

将生长至对数期的突变藻株Zea1藻液按体积比为1:10的接种量接种培养,液体培养基设计为正交试验中最适宜积累玉米黄素的最佳培养基,分别在低光照(500 lx)、普通光照(3000 lx)和强光照(5000 lx)条件下培养,每组3个平行,18d后分别取样测定突变藻株中藻细胞生长和玉米黄素含量的变化。

2 结果与分析

2.1 玉米黄素含量测定的最低检测限、回收率和平行性

经检测,r>0.99,表明线性关系良好,最低检测限为0.01μg/g,回收率为96.7%,说明本实验方法准确度较高,相对标准偏差为1.6%,表明本实验方法平行性较好,实验结果准确可靠。

2.2 玉米黄素含量的测定和诱变结果

图1 杜氏盐藻突变株Zea1中玉米黄素HPLC图谱Fig.1 HPLC elution profiles of zeaxanthin standard and zeaxanthin from D. salina mutant Zea1

通过NTG诱变后,从平板上挑选灰绿色或/和黄色的藻落,提取其中玉米黄素,采用HPLC法测定其玉米黄素含量(图1),并与野生型出发藻株进行比较,得到3株玉米黄素高产突变藻株,其中突变株Zea1中玉米黄素含量最高,为8.97mg/g,野生型玉米黄素含量为3.38mg/g,突变株Zea1中玉米黄素含量是野生型的2.65倍,确定Zea1为实验藻株。

2.3 碳、氮、磷对突变藻株Zea1藻细胞生长和积累玉米黄素的影响

表1 正交试验结果Table 1 Orthogonal array design and results

由表1正交试验结果可知,碳源对于Zea1藻细胞生长影响最大,其次是氮源、磷源,所需C的浓度较高,而P的浓度较低,最优水平组合是A3B3C1,即C、N、P的浓度分别为15、2.0、0.1mmol/L,此试验组合不在正交试验9种组合之内,验证实验得出A3B3C1组藻细胞数为30.15×105个/mL,因此选择A3B3C1为藻细胞生长最优水平组合。Zea1藻细胞积累玉米黄素的最主要影响因素是氮源,其次是磷源,碳源的影响最小,所需的C、N浓度都较高,最佳水平组合是A3B3C2,即C、N、P的浓度分别为15、2.0、0.2mmol/L。由此可见,Zea1藻细胞生长和积累玉米黄素的最适C、N、P的浓度是有差异的,Zea1生长所需的条件和其玉米黄素积累所需条件并不完全相同,因而需要在以后的工作中进一步通过优化培养条件,尽可能找到藻生物量和玉米黄素含量的最大组合。

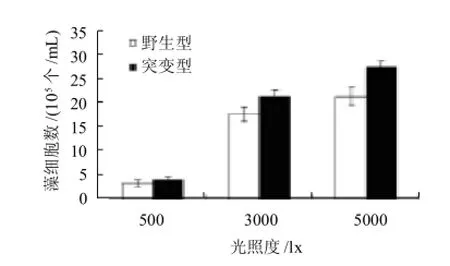

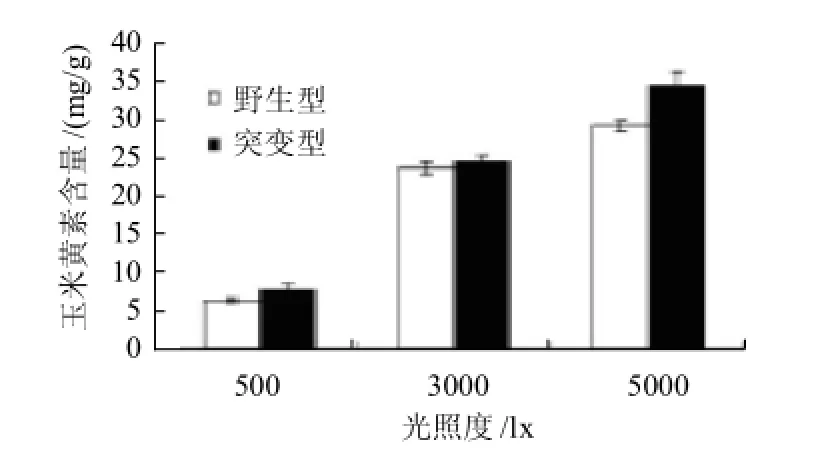

2.4 光照培养对Zea1藻细胞生长和积累玉米黄素的影响

图2 不同光照度对野生型和突变型Zeal藻株生长的影响Fig.2 Effect of light intensity on the growth of mutant Zea1 and its parental strain

图3 不同光照度对野生型和突变型Zeal藻株积累玉米黄素的影响Fig.3 Effect of light intensity on zeaxanthin accumulation of mutant Zea1 and its parental strain

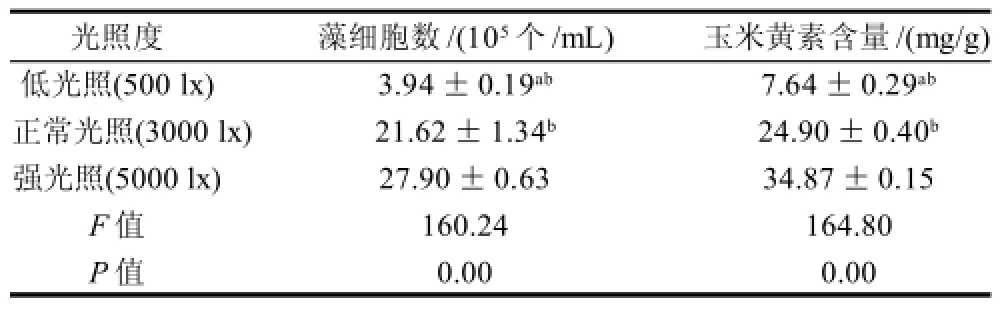

由图2、3可知,在正交试验最优化培养基条件,即葡萄糖、(NH4)2SO4、KH2PO4的浓度分别为15、2.0、0.2mmol/L培养,强光照(5000lx)、正常光照(3000lx)、低光照(500lx)对突变型藻株Zea1、野生型藻株生长和累积玉米黄素影响显著不同。在低光照条件下,突变型藻株Zea1藻细胞数和玉米黄素含量分别为野生型藻株的1.22倍和1.21倍;正常光照条件下,Zea1藻细胞数和玉米黄素含量分别为野生型藻株的1.21倍和1.02倍;强光照条件下,Zea1藻细胞数和玉米黄素含量分别为野生型藻株的1.3倍和1.18倍。说明强光照对野生型藻株和突变型藻株Zea1的生长和玉米黄素的积累都有较强的促进作用,在一定光照范围内,随着光照的增强,野生型藻株和突变型藻株Zea1藻细胞分裂和玉米黄素积累都会加强,而且强光照对突变藻株藻细胞生长和玉米黄素积累作用比正常光照和低光照作用更为明显,其中,强光照培养下藻细胞数分别为正常光照和低光照下的1.29倍和7.08倍,玉米黄素含量分别是正常光照和低光照条件下的1.4倍和4.56倍。

表2 不同光照度对突变型藻株生长和积累玉米黄素影响的显著性分析(±s,n=3)Table 2 Significance analysis of the effect of light intensity on the growth and zeaxanthin accumulation of mutant Zea1 and its parental strain (±s,n=3)

表2 不同光照度对突变型藻株生长和积累玉米黄素影响的显著性分析(±s,n=3)Table 2 Significance analysis of the effect of light intensity on the growth and zeaxanthin accumulation of mutant Zea1 and its parental strain (±s,n=3)

注:a.与正常光照组比较,差异极显著(P<0.01);b.与强光照组比较,差异极显著(P<0.01)。

光照度藻细胞数/(105个/mL)玉米黄素含量/(mg/g)低光照(500 lx)3.94±0.19ab7.64±0.29ab正常光照(3000 lx)21.62±1.34b24.90±0.40b强光照(5000 lx)27.90±0.6334.87±0.15 F值160.24164.80 P值0.000.00

由表2可知,强光照培养条件下突变型藻株Zea1的藻细胞数和积累玉米黄素含量与低光照和正常光照培养下的藻细胞数和积累玉米黄素含量比较均有极显著增加(P<0.01)。说明在3种光照培养条件下,强光照明显有利于突变型藻株Zea1藻细胞生长和玉米黄素积累。一方面可能是由于强光照更有利于突变型藻株Zea1藻细胞的分裂和生长,从而促进藻细胞大量积累玉米黄素;另一方面可能是因为在盐藻细胞内存在着一个玉米黄素、环氧玉米黄素和堇黄素的动态循环,强光照可能作为一个外界刺激因子,促使此循环向玉米黄素合成单向转变,从而促使玉米黄素大量积累[7]。可见在实际大规模生产中,以最优化培养基为基本培养条件,对突变型藻株Zea1进行一定强度的光照培养,可以获得较高的玉米黄素产量。

3 讨 论

杜氏盐藻为耐盐的单细胞绿藻,藻体内能合成并积累类胡萝卜素,因此杜氏藻是类胡萝卜素的良好天然资源,极具开发应用潜力[12]。玉米黄素是一种类胡萝卜素,平常在植物组织中产量极低。在盐藻藻细胞内,先由番茄红素转变成β-胡萝卜素,而后依次转变成玉米黄素、环氧玉米黄素和堇黄素,当外界条件变化时,玉米黄素、环氧玉米黄素和堇黄素会形成循环,是一个动态的、可逆的、有规律性的叶黄素反应[13]。

目前在玉米黄素实际生产中,大多简单采用从植物组织中直接提取的方法,此法具有生产周期长,营养消耗大,玉米黄素不易提取等缺点。而盐藻是一种微藻,具有生长周期短,生长条件宽松,营养消耗低等优点,实际大规模生产中占用空间资源和物资资源较少,是生产玉米黄素的优良载体。通过诱变,得到高产玉米黄素突变藻株,在此基础上进一步探索和优化突变藻株的生长和玉米黄素高产的培养条件,是一种在活体内通过代谢工程的方法来获得玉米黄素的新途径[14]。

本实验采用紫外线和NTG对野生型杜氏盐藻进行诱变,得到高产玉米黄素突变藻株Zea1。1)外界诱变剂可能阻断了玉米黄素向环氧玉米黄素转化的途径,形成了环氧玉米黄素向玉米黄素转变的单向途径,同时也诱使盐藻细胞大量积累玉米黄素的代谢前体——β-胡萝卜素,使其向玉米黄素转化。2)环氧玉米黄素和玉米黄素的形成是与光合作用中激发能的消除紧密联系在一起的。当外界光合强度大于光合饱和剂量时,维管束植物和绿藻的叶绿体就会经历一个可逆的堇黄素次环氧化作用,形成了环氧玉米黄素和随后的玉米黄素,从而导致了玉米黄素在叶绿体类囊体中的积累。催化此反应的酶类存在于叶绿体类囊体的内腔中[15],上述两点因素都在一定程度上增加了玉米黄素的积累。

Eonseon等[7]研究发现,杜氏盐藻高产玉米黄素突变株可积累玉米黄素6mg/g,而本实验诱变得到的Zea1突变株玉米黄素最高产量为(34.87±0.15)mg/g,比其高出约4.8倍。孙丽丽等[16]报道,玉米蛋白粉中玉米黄素最高产量为0.2mg/g,本实验中,突变株Zea1玉米黄素最高产量约为玉米蛋白粉中玉米黄素含量的174倍。可见,本实验诱变获得的突变株Zea1积累玉米黄素效果显著。通过C、N、P正交试验发现盐藻细胞生长和积累玉米黄素的最适C、N、P的浓度有显著差异,并得到盐藻高产玉米黄素突变株Zea1高产玉米黄素的最优条件组合。以此组合培养基为基本培养条件,结合一定强度的光照进行培养,可以获得较高的玉米黄素产量,为工厂和实验室大规模生产玉米黄素提供了可能。

[1]李建宏, 翁永萍, 胡寒萍, 等. 不同氮源对盐生杜氏藻生长和β-胡萝卜素积累的影响[J]. 南京师范大学学报: 自然科学版, 1999, 22 (3): 73-76.

[2]RICHMOND A. Handbook of microalgal mass culture[M]. Boca Paton: CRC Press, 1986: 230-440.

[3]刘志皋. 食品添加剂手册[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1996: 86.

[4]AL-SAIKHAN M S, HOWARD L R, MILLER J C, Jr. Antioxidant activity and total phenoics in different genotypes of potato (Solanum tuberosum L. )[J]. Food Science, 1995, 60(2): 341-343.

[5]郑建仙. 植物活性成分开发[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2005.

[6]卢艳杰. 黄体素、玉米黄素及其生理功能研究现状[J]. 食品与发酵工业, 2003, 9(2): 80-83.

[7]EONSEON J, FETH B, MELIS A. A mutant of the green alga Dunaliella salina constitutively accumulates zeaxanthin under all growth conditions [J]. Biotechnoplogy and Bioengineering, 2003, 81(1): 115-124.

[8]吕芳芳. 影响杜氏盐藻β-胡萝卜素合成的因素[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2007.

[9]姜建国, 姚汝华. 五种盐藻生化组成及β-胡萝卜素异构体分析[J].华南理工大学学报, 1997, 25(10): 38-41.

[10]陈磊, 杨建荣, 黄雪松. 高效液相色谱法快速测定红富士苹果渣中的6种多酚[J]. 食品与发酵工业, 2008, 34(8): 158-161.

[11]武昌俊, 唐欣昀. C、N、P对杜氏盐藻突变藻株Zea1生长和积累玉米黄素的影响[J]. 生物学杂志, 2011, 28(3): 42-45.

[12]康燕玉, 谢文玲, 高亚辉, 等. 不同浓度NaCl 和光照度对杜氏藻体内β-胡萝卜素含量的影响[J]. 植物生理学通讯, 2006, 42(2): 315-318.

[13]HAGER A. The reversible light-induced conversions of xanthophylls in the chloroplast[J]. Pigments in Plants, 1980, 79(4): 57-79.

[14]ARMSTRONG G A. Genetics of eubacterial carotenoid biosynthesis: a colorful tale[J]. Ann Rev Microbiol, 1997, 51(2): 629-659.

[15]HAGER A, HOLOCHER K. Localization of the xanthophyll-cycle enzymeviolaxanthin de-epoxidase within the thylakoid lumen and abolition of its mobility by a (light-dependent) pH decrease[J]. Planta, 1994, 192(1): 581-589.

[16]孙丽丽, 张智杰, 郑永杰. 玉米黄色素的提取和分析[J]. 齐齐哈尔大学学报, 2009, 25(1): 74-77.

Effect of Light on the Growth and Zeaxanthin Accumulation of Dunaliella salina Mutant Zea1

WU Chang-jun1,2,TANG Xin-yun1,*

(1.College of Life Science, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China;2.Anhui Academy of Medical Sciences, Hefei 230061, China)

The optimal concentrations of carbon, nitrogen and phosphate were determined using an orthogonal array design to be 15, 2.0 mmol/L and 0.1 mmol/L for the growth of Dunaliella salina Zea1 and 15, 2.0 mmol/L and 0.2 mmol/L for zeaxanthin accumulation, respectively. The effect of high (5000 lx), normal (3000 lx) and low (500 lx) light intensities on the growth and zeaxanthin accumulation of the mutant strain and its parental strain WD was investigated. Under the same light intensity, the cell number and zeaxanthin accumulation of the mutant strain were both higher than those of the original strain. High light intensity was distinctly beneficial to the growth and zeaxanthin accumulation of the mutant strain and resulted in a 7.08-fold and 1.29-fold increase in cell number and a 4.56-fold and 1.4-fold increase in zeaxanthin content compared with normal and low light intensities, respectively.

Dunaliella salina;zeaxanthin;mutant;light

Q93.33

A

1002-6630(2012)03-0199-04

2011-02-18

安徽省教育厅自然科学基金项目(2006KJ173B;2007jq1052)

武昌俊(1984—),男,硕士研究生,研究方向为微型藻类生理学。E-mail:wuchangjun6332364@yahoo.com.cn

*通信作者:唐欣昀(1951—),男,教授,本科,研究方向为微生物生理学。E-mail:tangxinyun@21cn.com