与三“者”对话,设置适切的教学目标

2012-04-29张松飞

课堂教学目标是课堂教学过程中师生预期达到的学习结果和标准。教学目标设置的过程,应该是教师完成与编者的对话,与作者、文本的对话,充分考虑与学生的对话的过程。只有三者对话,才能制定出适切的教学目标。

一、与编者对话,找准目标的合理性

“与编者对话”,即要求教师研究教材,揣摩教材编写意图。教材编写有其很强的系统性,知识积累和训练都是由易到难循序渐进呈螺旋式上升的。这个系统在课程标准中可以找到相应的阐述,在语文课本上也有具体的体现。

1. 在“课程标准”里找“基点”

《语文课程标准》是教学的源头,是方向。课程目标设计分“总目标”和“阶段目标”两部分。各个阶段相互联系,螺旋上升,最终全面达成总目标。因此,教师在预设课堂教学目标前一定要认真研读课程标准,在课程标准中找到本学段的目标“基点”。

2. 在“单元导读”中找“落点”

人教版义务教育课程标准语文实验教科书,是以“专题”组织单元,编者在每个单元课文的前面都编有一段单元导读语。那一段段亲切简练、短小精悍的语言引领我们了解单元的学习重点,指引教师和学生准确把握每一组课文的学习方向。四年级下册“珍惜生命”一组导读语中这样写道:“这一幅幅动人的画面无不展示着他们对生命的热爱……让我们随着课文的学习,去感受生命的美好,体会课文中含义比较深刻的词句……”六年级上册“走进大自然”一组就提示我们:“学习本组课文,要注意体会作者是怎样细心观察大自然的,有哪些独特的感受;还要体会作者是怎样展开联想和想象的,表达独特的感受。”从这些精练的单元提示语中,教学目标的“着落点”就会一目了然。

二、与作者(文本)对话,找准目标的独特性

“与作者(文本)对话”,即教师研读文本,分析文本的特点,把握文本的规律。不同的文本都有其独特的个性特点,不同的文体不同的语言特点,就有不同的学习要求。因此,教师预设的目标也不能“千课一面”,必须突显文本独特的个性。

1.在文本特点中寻个性目标

备课前,教师一定要细读文本,因为只有把文本研究透彻了,才能深刻把握文本的规律,制定出切合文本特点的教学目标。

人教版五年级下册第七组课文《“凤辣子”初见林黛玉》是一篇写人的文章。写人文章的教学目标主要是对人物特点的把握,而且本文主要的语言表达特色是“人物语言、外貌、动作描写表现人物性格特点”。因此,这篇课文的个性目标应该是:抓住作者刻画王熙凤语言、外貌、动作、神情的语句,逐步感受王熙凤的性格特点(如热情中有虚假,爽朗中见泼辣,能说会道里透出工于心计,情绪多变为的是逢迎取宠),并体会这样写的好处。

2.在学习伙伴提示里觅特殊目标

人教版教材还有一个非常显著的特点,即编者在课文中、课文后以及语文园地中插入了以学习伙伴的口吻呈现的“语言泡泡”。这些“语言泡泡”不仅能指导学生如何学习,而且让教师更正确地把握“语文课堂在什么时候要给学生什么”。

《盘古开天地》一文,在第二自然段与第四自然段后面,有学习伙伴这样提示:“我发现了这一段有不少反义词”,“我仿佛看到了这样的场面”。这就是编者提示教师要注意引导学生仔细揣摩文本如何遣词造句,引导学生反复品味语言,通过想象朗读来再现课文的内容。

3.在课后习题中找效能目标

在一篇篇文质兼美、精彩生动的精读课文后面,编者都精心设计了课后练习,每篇课文至少都有一个能统领全篇的重点题目,体现了编者的编排意图,提示了教学的思路,提炼了文本内容的重点与难点,并隐性体现了教学效能目标。

如人教版六年级上册《老人与海鸥》课后练习第三题:

读读下面的句子,交流一下从加点字中体会到了什么,再把句子抄下来。

(1)海鸥依他的节奏起起落落,排成一片反翻飞的白色,飞成一片有声有色的乐谱。

(2)它们大声鸣叫着,翅膀扑得那样近,我们好不容易才从这片飞动的白色旋涡中脱出身来。

透过练习就能明白本文的感悟重点;通过重点词句理解课文内容,体会老人与海鸥之间深厚的感情。

三、与学生对话,找准目标的切合性

“与学生对话”,即了解学生现有的学习情况。具体为学生现有的知识、能力储备情况以及学习需求。我们只有吃透学生的情况,充分关注学生学习的起点,以学定教,才能使预设的教学目标更加切合学生的实际,更具科学性。

1.根据学段定目标

学段目标指的是课标中对不同阶段制定的学段分目标。比如阅读教学中的默读目标,在第一学段要求“学习默读,做到不出声,不指读”;在第二学段要求“初步学会默读。培养一边默读,一边思考的习惯,读后要有自己的感受,学习对课文中不理解的地方提出疑问”;在第三学段则在默读的速度上作出了更具体的要求:每分钟不少于300个字。这一切,都直接引领着教师合理预设教学目标。

2.根据学情定目标

奥苏贝尔曾说:“如果我不得不将教育心理学还原成为一条原理的话,我将会说,影响学习的最主要因素是学生已经知道了什么,根据学生原有的知识状况进行教学。”因此,教师在预设教学目标时,还有一个重要的依据,那就是学生的实际学情。

2010年宁波市举行小学语文新生代课堂教学比赛,赛课的课题是《每逢佳节倍思亲》。这篇课文是苏教版第五册第23课,它是一篇“文包诗”。文章主要讲述了王维在重阳节这天,特别思念家乡的亲人,触景生情有感而发,写下了千古传诵的名篇《九月九日忆山东兄弟》,课文文诗对照,内容浅显易懂。不少参赛教师阅读了教材,根据三年级学生的学段情况对教学目标作出了这样定位:

(1)能准确认读本课10个生字,能在教师的提示下理解“扶老携幼”“兴高采烈”“天各一方”“思绪万千”词语的意思。

(2)正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《九月九日忆山东兄弟》。

(3)通过阅读课文,理解诗句的意思,初步体会诗人“独在异乡为异客”的孤独及思念家乡亲人的思想情感,体会诗歌的意境。

这样的教学目标,从一般情况来说确实是比较恰当的。但是,现在随着各学校书香活动的开展,经典诵读活动的深入,到了三年级,还不会背《九月九日忆山东兄弟》这首诗的城区学生是很少的。其中一位教师根据第二学段学情结合学生真实学情,作了更切合学生实际的修正。

在目标二,增加了拓读两句课外古诗句:邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。只有抱膝枯坐的影子陪伴着抱膝枯坐的身子,其孤寂之感,思家之情,已溢于言表。两句诗句不但对文本的意境进行了拓展,也使学生在原有的基础上积累了新的古诗,有了新的知识储备。

在目标三,根据学生实际增添了“尝试在一定的情境中运用诗中名句:独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”的能力目标。

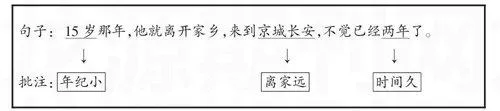

新增目标四:学习写批注,培养“不动笔墨不读书”的习惯。教学中有这样一段批注式的阅读教学设计:

学生在阅读句子的同时,把自己在这过程中的思考用笔记了下来,让读、思、写三者有机结合。“批注式阅读”既提高了学生的阅读兴趣,也提升了学生的语文学习能力。

(责编 陈剑平)