城市发现:文化礼堂:汉阳西大街上的百老汇

2012-04-29周玥吴颖婕徐理

周玥 吴颖婕 徐理

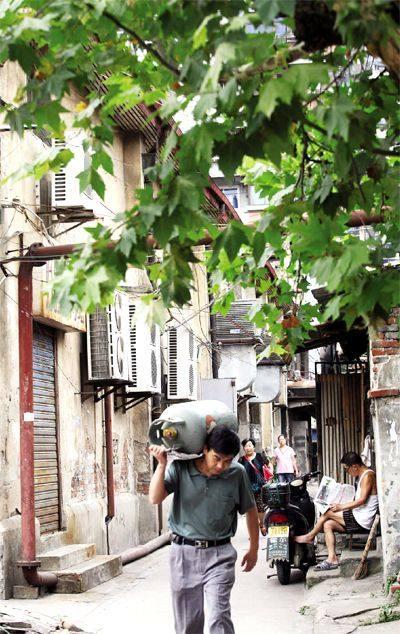

一道灰白围墙圈起的外围,是车水马龙的鹦鹉大道、香火正旺的归元禅寺;而围墙内,是汉阳西大街,曾被称为“汉阳的江汉路”,为打造仿古街,近期正在大面积拆旧建新。

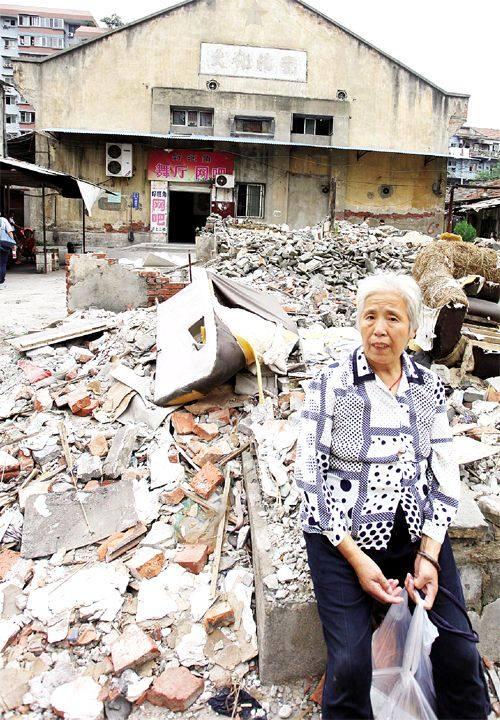

现在的这里满目废墟,废墟前立着一栋黄灰色建筑,朝南的正门三角形屋檐下是“文化礼堂”四个字,尖角上的红星已被涂抹掩盖,只能依稀辨识出它的形状。这座礼堂“蜗居”于西大街邬家巷内,面积超过900平方米的两层楼房,见证了近六十年的汉阳民间文化兴衰史。

汉阳最热闹的场所

文化礼堂的前身是一个私人楚剧团的演出场所。

解放初期,全武汉最火爆的楚剧团当属开明剧团,由老板杨开济与武汉楚剧第一位女花旦王明芝共同经营,不久武汉楚剧界“王牌”老生李协成一跃而起,与王明芝联袂“自立门户”组建了协成剧团。1953年,剧团迁至西大街邬家巷内,李协成个人出资修建了一座新剧场,命名“协成剧场”。

当年武汉楚剧繁华,几乎每个区都有民营楚剧团。在汉阳,当属“协成剧团”最为著名。剧团人丁最兴旺时,算上各类戏角儿、学徒、工作人员数量高达70余人,于是在协成剧场右侧,老板又修筑了一连排的青砖平房,作为员工宿舍。

协成剧场无论白昼黑夜,皆是灯火通明,一年演出场次超过720场,票价更是高到两角五分一场,并爆出“VIP”座位,即第一排长椅正中间区域,一票五角起步,即便如此,协成剧场每日门前依旧队列蜿蜒。

76岁的芦望明老人,1956年进入协成剧团做小生学徒,谈起当年剧团备受追捧的原因,他告诉我们:“角儿牛!”

协成剧团走出的“名角儿”从武汉楚剧最红的女花旦刘莲芝,到楚剧著名“三公之一”(包公、邓九公、济公)小生江临童;从名满全市的丑角李星元,到由小生转花旦的“后起之秀”杨云霞……无论档次还是阵容都堪称楚剧界的“五星旗舰”。

整个汉阳的诸多楚剧班子里,敢与武汉公立楚剧团争市场的,只有协成剧团独家。除了强有力的名角儿驻场外,剧团上演的楚剧剧目也堪称创意新颖。

“当年在协成剧场率先出现移植剧,这是楚剧圈内的大新闻。”芦望明老人说,“从改编越剧《玉蜻蜓》到新编剧目《青蛙公主》、《三头凶龙》、《嫦娥奔月》,甚至还有现代戏《挑女婿》、《雷雨》、《费公智自杀》……这些新鲜剧目让观众耳目一新。”

于是,在那个娱乐生活相当匮乏的年代,汉阳西大街的协成剧场成为整个汉阳最热闹的场所。

文化礼堂变身好旺角歌舞厅

上世纪60年代末,协成剧场被汉阳区政府收编,成为国有资产。协成剧团等几个民营楚剧团被集合,正式更名为“汉阳楚剧团”。1968年,协成剧场由国家出资,在原建筑青砖、红瓦的基础上修葺加固了一番,墙面糊上了一层黄褐色的涂料,正门屋顶尖端中央烙下一颗巨大的五角红星,摇身一变成为“汉阳文化礼堂”。

文革时期汉阳楚剧团正式解散,老协成的人员被分别下放到基层农村,接受贫下中农再教育。在此期间,汉阳文化礼堂成为区、街道“革命委员会”的会议场地,时不时有一些厂矿学校的“毛泽东思想文艺宣传队”在此演出革命歌舞、样板戏等。

1974年,汉阳造纸厂幼儿园一帮小朋友们,在这里成功演出时长近两小时完整版的芭蕾舞剧《白毛女》,昔日的“协成剧场”再次轰动全市。

1978年,文化礼堂开始放映电影。初时礼堂设备简陋,仅有一部放映机,观众座位还和从前一样,木质长靠椅一排连着一排,全场能容纳500余人。次年,区文化科对礼堂内的布局进行改造,座位的数量也增加到800余个,并引进松花江XD3000型放映机,成为当时汉阳最主要的电影院。

《新闻简报》、《卖花姑娘》、《一个护士的故事》……电影放映完,观众们总是蜂拥而出,一边还在议论电影情节,并且很多天都会沉浸在电影故事情节、人物命运的回味之中。

1980年起,文化礼堂每年接待的观众高达100万人次,年营业收入10余万元,其中1983年营业收入高达23万元。

80年代末期,歌舞厅在沿海城市流行,慢慢这股潮流席卷到内陆。汉阳文化礼堂也于1991年被私营业主租赁下来,改造成为“好旺角”歌舞厅。

原先,剧场内中空高粱木质结构的里衬被隔成上下两层,成排的木质长靠椅被撤出,压低的天花板被安装上五花八门的各色灯具。歌舞厅每日连开黎明、早、中、晚四场,遇到重大节日还有连场运作。“好旺角”成了西大街最大、最豪华的歌舞厅,这一开就是二十余年,直到今天。

除了好旺角歌舞厅驻扎于此外,隔层腾出的二楼一家网吧也经营数年,已于近期撤离。

从“协成剧场”、“文化礼堂”到现在的“好旺角”,这栋待拆除的建筑已成为汉阳最后的旧式剧场。当年兴盛的汉阳区委礼堂、汉阳剧场、桥机礼堂、大桥礼堂等早已消失不见,而它也终将退出历史舞台。

把老西大街的记忆画满墙壁

整个汉阳西大街,无疑是属于夕阳色的。闭上眼睛,你能听到菜市场里的叫卖,行人骑着自行车匆忙按铃,甚至还有白鹅在街上扑腾乱走发出的声响……一切都很像上世纪八、九十年代的场景,有种让人怀旧式的喧闹。

把这些喧闹收集起来的,是汉阳电大的美术老师易小阳。从2011年12月开始,历时九个月,他在西大街一处近百米的拆迁围墙上,用一支画笔和丙烯颜料,不断涂抹出了彩色的老街风情。

汉阳织带厂、元妙观、仙桃园小吃店、修鞋匠、过路人……这些美好鲜艳的图像,跃然于文化礼堂旁边的一条小巷,年轻的观光客与当地的老住户错身而过,处处都透露着一种有趣的异质并存的形式。

易小阳告诉我们,起初他只是希望能把光秃秃的墙面画得漂亮一些。动笔以后,许多街坊都觉得他的画“有意思”、“有冲击力”,于是主动提供线索启发他,还有人找出八十年代登载过西大街的老报纸,给他讲述很多以前这里的故事,易小阳说:“街坊邻居让我越画越有灵感和激情。”

易小阳今年55岁,幼年就热爱涂涂画画,1984年从湖北美术学院雕塑系毕业,有着专业绘画功底的他,随时随地都在画画。以前几乎都局限在纸上,这次易小阳让墙成为了他的画布:“艺术一定要来源于生活,在家闭门造车无论怎么都画不好,现在我随便动一笔,感觉和味道就出来了,我现在才真正明白,技巧都是通过人的生活表现出来的。”

易小阳也对“文化礼堂”记忆深刻:“以前它是汉阳三大剧院之一,因为在汉阳的中心地带,所以来的人特别多。我就是在那里看的《佐罗》,当时觉得电影院的效果非常震撼。”

聊到对于西大街的印象,易小阳说:“这里以前都是青石板路,旁边还有一条小河,老字号也特别多。”接着他指着一幅画告诉我们:“我画的这个仙桃园小吃店就是老字号,七十年代,西大街的居民都是集中在这里过早,每天会排很长一条队。”

吃,始终是西大街的话题之一,现在也是如此。下班的钟点,烧烤摊、各种小食摊就会开始营业。很多在这里吃东西的年轻人会拍下易小阳的画发到微博上,而他自己也很喜欢欣赏这样的场景:“一到傍晚夕阳西下,逆光穿插在墙上,很有色彩感。路人看我的画,我又在看他们,现实就好像和我的画融合起来了,显得特别浪漫。”据说还有些人会扛着专业相机,在这里一拍就是大半天。

由于拆迁围墙是临时性的,日晒雨淋难免掉色,易小阳为此从最初的水粉改用不易掉色的丙烯颜料,不定期地添加颜色和内容。易小阳说:“这些都是我自愿的,后来有人要给我捐款我都没有要,因为我爱好画画,画出来也是为了给人以享受,这是我留恋西大街的一种方式。”