国色天香玉有痕

2012-04-29赵俊

赵俊

“西崑玉工巧无比,水磨磨玉薄如纸。”

这是清朝乾隆皇帝赞美痕都斯坦玉器的诗句。自古以来,历代帝王无不以玉为美,但真正做到爱玉成癖的,首推乾隆。身为清代鼎盛时期君主的乾隆帝,日理万机之余鉴玉赏玉,咏诗作赋,乐此不疲。乾隆皇帝一生赏玉诗文达800首,其中56首题痕都斯坦玉器,钟爱之深,可见一斑。

“玉既莹净,器薄如纸”的痕都斯坦玉器,甭说普通百姓不知,即使是历史专业毕业的大学生也说不出一二来,可它确确实实流入中国已有几百年的历史。

何为痕都斯坦

痕都斯坦为Hindustan的译音,是指建立于1526—1858年的莫卧儿帝国,亦有“温都斯坦”、“痕奴斯坦”等译名。后来乾隆皇帝按照藏语及回语发音,亲自考证,确定译作“痕都斯坦”。清乾隆时痕都斯坦在我国的边境以外,地处新疆西南,西藏之西。成书于清乾隆二十七年(1762年)的《钦定皇舆西域图志》载:“痕都斯坦,在拔达克山西南,爱乌罕东。国公治玉,以水磨成器最精,为内地弗逮,旧于叶尔羌贸易,乾隆二十五年颁书赠物,今通市如故,”又称:“拔达克山西南行,有部曰爱乌罕,东南为痕都斯坦部,距葱岭外大国,又东为巴勒提。”其疆域包括今日阿富汗的东河东南,拔达克山西南,巴勒提及克什米尔正西,北印度的西北,并与部分国家和地区,如印度、克什米尔、阿富汗为邻。

痕都斯坦玉器(亦称伊斯兰玉器),是指清宫中收藏的北印度与土耳其等地的玉器,由于乾隆不详其差异,统称为“痕都斯坦玉器”。纪晓岚《阅微草堂笔记》曾记载“今琢玉之巧,以痕都斯坦为第一”,可见其在清代玉器史上有着重要地位。

痕都斯坦玉器与乾隆

风格独特且具有浓郁异域风情的痕都斯坦式玉器可以说是清代玉雕的一朵奇葩,这朵奇葩的开花结果,或许与乾隆娶了维吾尔族的妃子有关。18世纪中叶,乾隆皇帝征服了中亚东端的天山地区,称之为“新疆”,天山南麓回部的掌教人 (维吾尔语称为“和卓”),在乾隆二十一年(1756)呈贡一件玉碗,请求清廷保护。和卓家族的女子也嫁给乾隆皇帝,被册封为“容妃”,就是民间传说的“香妃”。乾隆皇帝赋诗记述这件光荣的国家大事,其诗注曰:“回部叶尔奇木哈什哈尔初役属于准噶尔,为所拘絷,因我大军戡定伊犁始释之,令归所部。其长伯克和卓,遣使求内属,此其所贡也。”还命玉工将诗刻在这件中亚风格的光素玉碗上。

香妃的入嫁,推开了伊斯兰玉器东传中国的大门。乾隆三十三年(1768年)清廷驻回部的官吏呈贡了一对雕有花叶纹的玉盘。皇帝为此撰文考证玉盘的原作地在北印度,应称为“痕都斯坦”。他非常喜爱痕都斯坦玉器的精雅温润,此后大量的美玉从印度、土耳其传到新疆,再贡入北京。乾隆皇帝并未意识到除了印度,还有来自土耳其的玉器,凡是雕有花叶纹的都被他视为“痕都斯坦玉器”。

由于乾隆皇帝的赞赏,派驻新疆地区的官吏与维族领袖,经常争购精美的莫卧儿玉器,呈贡至此京。皇帝经常吟诗歌咏,如乾隆《咏痕都斯坦满尺玉盘》诗文曰:“考工未藉玉人为,万里从风贡自驰。巧匠由来琢喀吗,金神曾是守重池。规圆外复出瓜瓣,尺满中仍结菃蕤。不宝华器宝献善,王孙圉语廑吾恩。”乾隆四十年(1775)《咏痕都斯坦绿玉盘》:“量材为器匪琼英,工致讶难意想成,喀吗(诗注:回语以匠人为喀吗)匠能逞彼巧,专诸人(诗注:苏城玉人多居专诸巷)或逊其精。相金钉宝抚无迹,簇叶攒花视有情。每忆旅獒篇著训,摛吟还觉愧平生。”由诗注可知,乾隆皇帝认为痕都斯坦玉工的技术,是优于苏州专诸巷里的中国玉工的。

清 痕都斯坦金镶玉碗尺寸:直径15.5cm 成交价:RMB 55200 说明:碗口沿包24K金,底部包18K金。中投嘉艺 2012首届艺术品拍卖会

随着痕都斯坦玉器行情看俏,大约在乾隆四十三年(1778)后,就有来自中国江南的玉工在叶尔羌(今新疆莎车县)设立作坊,雕琢赝品;当地维族玉工也可能加入了生产的行列,所以 1778年以后自新疆入贡的玉器,出现了真赝并存的现象。与比例匀称、纹饰生动的莫卧儿瓜瓣杯相比,赝品分别呈现器身低矮、壁厚纹粗,比例失当、重心不稳,瓜瓣消失、纹饰草率的现象,但在清宫中,它们多套着回子布套,当作贡入的“痕都斯坦玉器”堆放在库房中。

乾隆朝以后,痕玉制作逐渐进入衰弱期,甚至痕都斯坦一名也渐不为人所知,直至消失,这可能和田玉原料来源中断有直接关系。有史料和实物证明,痕玉玉料与和田玉相似。而中断的原因,史学家认为是由于18世纪以后,英国占领印巴岛后,中国与痕都斯坦的来往和贸易被割断,新疆的玉料也就无法运至痕都斯坦,从而“痕玉”生产中断。久而久之,生产技艺也由高潮跌落到低潮,甚至濒临失传。

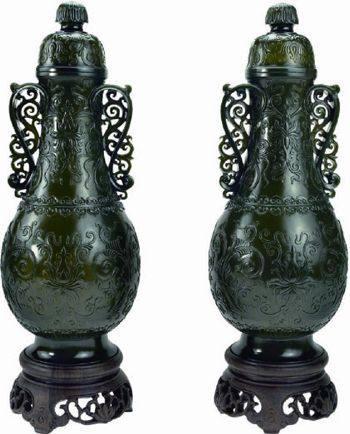

清 痕都斯坦双耳对瓶尺寸:15.5×24.0cm成交价:RMB 2300000南京经典 2011秋季艺术品拍卖会

清 痕都斯坦缠玉缠枝花卉水呈尺寸:高9.5cm;口径9.5cm;底径10cm 成交价:RMB 173600 山东大成 2011年秋季艺术品拍卖会

莹净器薄的痕玉

痕都斯坦式玉器的风格特点与中原传统甚有出入。一是痕都斯坦玉匠喜用纯色的玉材雕琢,即一器一色,尤多选用青玉、白玉或碧玉,与中国传统玉器的爱留皮、留色、巧雕形成了鲜明的对比。二是它的功能多为生活用器,提供西域贵族奢华的生活品味。这也是痕都斯坦玉器玉器与中国玉器的最大差异点。

痕都斯坦玉器主要分为盛食物用的器皿和杂器两大类。盛食器有碗、盘、杯、壶、盒、罐等,杂器有笔、灯盘、香炉、古兰经架、剑把、火药筒、镜等。但是在中国,饮食器具所用多为瓷器,玉雕的容器主要是文房中书写时用的水盛、笔洗等,虽然也可实用,但主要供作陈列欣赏把玩。在中国传统文化中,玉的本身,就足以代表玉的功能,更有“君子比德于玉”的表征,而不是使用器物的“材料”。不禁遥想乾隆当年,收到这些精美的玉雕“日常生活用品”,除了惊艳于它们的高度工艺价值与玉料精美,对于它们竟然直接拿来使用,想必也是相当诧异。而武侠小说名家金庸,在他的第一部作品《书剑恩仇录》里,除了以乾隆与香妃作为书中角色之外,亦曾提及一座失落的古城,里面一应器物,均为白玉制作,虽是小说之言,但金庸先生在创作小说之时,应该也曾做过一番考证吧。

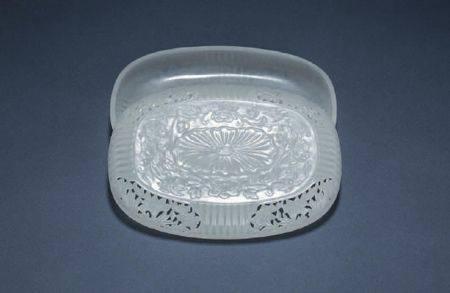

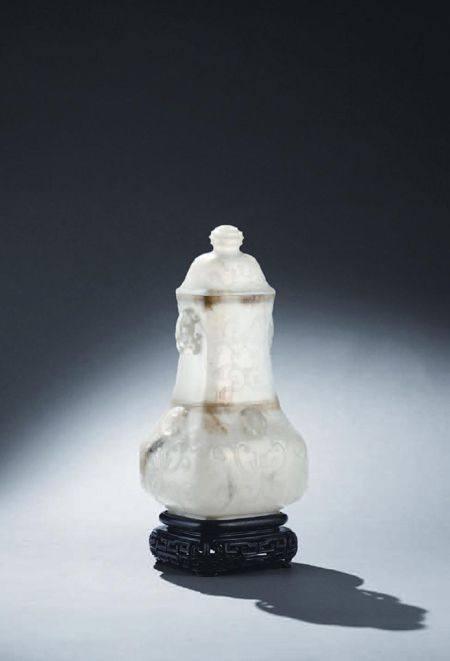

清 白玉痕都斯坦式雕花卉盖盒尺寸:宽13.3cm

痕都斯坦式的玉器胎体一般胎薄如纸,这一方面与生活器具的使用方便有关,另方面也说明痕都斯坦玉器的琢磨工艺确实不同凡响。痕玉部分器壁(玉碗、盘、杯等)雕琢既细且薄,由外透过器壁能看清器内盛装的物质颜色,由内透过器壁能看到外壁上浮雕的各种花纹图案,正如乾隆皇帝称赞的那样:“在手疑无物,定睛知有形”“薄于纸更轻于铢”、“抚外影瞻内”。 它还具有另一个特点,放在水上能飘动,不会沉入水中,故被人称为“水上飘”。这种追求玉器薄胎、透明的工艺是痕都斯坦玉器的一大特色。薄胎的雕刻工艺难度大,技术性强,因为薄胎的坯体薄、强度低,制作过程中极易破裂。在古代,玉瓶类器物“掏膛”的手段是一门绝技,制作者在制作时,需具备高超熟练的操作技艺,执行严格的工艺规程。玉雕匠人需随着器物的形状,将实心的玉料掏空,器物壁身的厚度最薄的只有一两毫米。据说,古时候玉匠挖出多重的玉料,买家就要支付多重的黄金,可见这种工艺的难度之高。

此外,痕都斯坦玉器的装饰纹样多取材自当地眼睛可见的自然花卉,甚至是镶嵌多色宝石藉以增添丰富视觉意象的工艺风格等,与中原传统人文的雅致意韵全然不同。所谓“耳垂翻出双苞缀,足砥粉承碎瓣拿”、“玉瓢一握如花瓣,有蒂有叶还有花”等诗句,正是对“痕玉”纹饰图案及造型艺术的生动描写。

花叶纹是痕都斯坦玉器的主流纹饰,花草以莨、苕、莲为主。“莨”即野葛,俗称“老虎脚爪草”;“苕”即“苇花”,也叫作“凌霄”、“紫葳”;这里的“莲”不是我们常见的池塘里的莲花,它是陆生的西番莲与铁线莲。组合花中常见的是菊花,另外还有葵花、折枝花等,其次还有蕉叶、凤尾草、狗尾草等。图案以花苞、花朵、卷叶相组合,有的构成层花叠叶,讲究对称布局,显示出枝繁叶茂、繁花似锦的景象。

痕都斯坦玉器,喜爱加上五颜六色的镶嵌,如在玉器上镶嵌上金属丝与红、绿等各色宝石,来营造华丽高贵的气氛和美感。镶嵌技法主要有:嵌银法、嵌立体金丝法、嵌金丝磨平法、贴金圈法、堆胶贴金箔法、金托法、贴金箔花法、金泥绘图法、彩绘法、单嵌法等。此外,还有玉嵌玉枝法,也别具风味。

从乾隆33年到嘉庆22年(1768—1817)的近50年间,各地向朝廷进贡了至少800件痕都斯坦玉器。当初,这些玉器一部分陈列在乾清宫、养心殿、永寿宫等,还有百余件编为“列”字号,装在回子布套里,成批堆放在乾清宫东侧端凝殿北小屋中。后来,大部分“列”字号玉器都运到台湾地区了,现存于台北故宫博物院。目前只有少量痕都斯坦玉器存于私人藏家手里。因此,精美的痕都斯坦玉器在市场上是很难见到的,而有条件进入拍场者则更少了。从雅昌艺术网的数据看,到2012年1月底,10年来痕都斯坦玉器成交262件,在玉器拍卖中的比例连1%都不到,成交价格从最初不到10万元逐渐走高。目前最高价是2010年12月香港佳士得拍卖的一件“清痕都斯坦白玉蕾耳罐”,成交价875.48万元。

清 痕都斯坦双耳对瓶

尺寸:15.5×24.0cm 成交价:RMB 2300000南京经典 2011秋季艺术品拍卖会

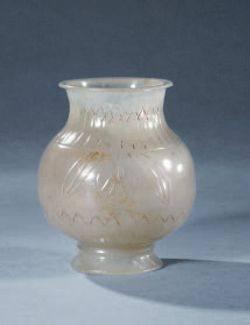

清 痕都斯坦玉雕小尊

尺寸:高8.5cm 成交价:RMB 25300北京翰海 2011秋季拍卖会

清 玉雕痕都斯坦式风格盖炉尺寸:宽23.5cm成交价:RMB 230000北京保利 2011年秋季拍卖会

清 青白玉花卉纹痕都斯坦式方瓶尺寸:高14.5cm

清 痕都斯坦双耳盖瓶

尺寸:12.5×22.5cm

成交价: RMB 2817500

南京经典 2011秋季艺术品拍卖会