耀州青瓷:记忆与传奇

2012-04-29王蔚华

王蔚华

创烧于唐初的耀州窑,到五代出现了青瓷的第一个高峰。耀州窑遗址古“十里窑场”留下了极为丰富和珍贵的制瓷作坊、窑炉遗址遗迹以及耀瓷文物,成为追索陶瓷文化的艺术殿堂。且不论其典雅的造型,单是那天青色的釉,就有夺魂摄魄的诱感力,被学者誉为“最美的青瓷”。

五代时期的耀州窑是北方青瓷的代表,其自然环境与地理位置优越。漆水河环绕而过,丰富的瓷土原料及山林树木与煤矿是烧造青瓷的极佳条件,从五代耀州黄堡窑址的考古发掘报告中,可以发现“青瓷数量最多”。

耀州窑烧制青瓷所用的窑炉仍是馒头形半倒焰窑,用柴作燃料,使用匣钵。青釉分为青绿、淡青、粉青、灰青、天青等。胎质细润,胎釉结合紧密,釉面光滑均匀。表面装饰纹样有刻花、划花、剔花、印花、贴花、镂雕、贴塑等,精细器采用多种技法于一器之上。题材丰富多彩,有人物、花卉、动物、几何图案等。花卉有菊花、牡丹、莲花、卷草串莲等,动物有凤鸟、仙鹤、鱼、摩羯、蝴蝶、瑞兽等,有的还将整体器型塑成动物、人物等,使实用与装饰巧妙为一体。另外,耀州窑器除天青釉外还有青釉泛蓝的,近似天青色釉。近年来,在西安地区建筑工地,出土了大量五代耀州窑器,说明五代时的耀州青瓷在长安城内非常流行。

耀州窑在宋代北方的青瓷窑场中最负盛名,堪称翘楚。特别引人注目的是耀州青瓷品种多样,造型精美,纹样丰富,从中可以看出许多是带有外来文化影响,与当时金银器的造型纹样有相同之处。

瓷长杯

黄堡窑遗址出土两件青釉长杯,均残,椭圆形,近似耳环,敛口,口沿四曲,腹部横曲,内外施满釉,釉色青绿,有开片纹,玻璃质感强,底上有支钉支烧痕,长10.4厘米,宽6.1厘米,高3.3厘米,属五代时期。

瓷长杯是唐五代流行器,很多著名瓷窑均烧造。1983年湖南长沙窑发掘出土共有18件,上海博物馆藏越窑青釉海棠式长杯,浙江省临安县晚唐钱宽墓出土“官”字款白釉海棠长杯。这类杯银质的多见,西安市城区出土鸿雁黄鹂纹银长杯、双鱼荷叶纹银长杯、摩羯纹金银长杯、鹦鹉银长杯等均属唐代时期。

长杯出现与流行时间应在隋唐五代时期,在唐代李寿墓与懿德太子墓、房陵大长公主墓的石刻棺椁和壁画中均可看到侍从手持长杯的样子。唐代中晚期流行的金银器长杯是受古代波斯萨珊王朝的影响,目前发现的银长杯均是带萨珊风格的。这类银杯传入我国后,艺术工匠为了适应我国习俗逐渐改进,形成“曲瓣不那么明显凸鼓,曲瓣减少至四曲”的风格。瓷长杯是仿金银长杯烧制,黄堡窑的瓷长杯也受到萨珊器的影响。

五代 长杯(线图)

五代 长杯

五代 瓷腰鼓

瓷腰鼓

造型有中段瘦长直形和中段凹曲两种,均是竹节形圆筒,两端呈喇叭口,从胎上看出分节制后再粘接而成,在接缝处以一圈泥条加固即形成竹节纹,美化鼓体,又起加固作用。外施花釉,即黑釉上饰乳黄色块斑与茶叶末釉上饰乳黄色斑,斑纹上杂以少许天蓝、淡绿花絮纹理,胎质铁灰色,坚致。

花釉瓷腰鼓于20世纪70年代在河南省鲁山、内乡、禹县、山西交城以及早年在河南郏县等地窑址都有发现,这与唐南卓《羯鼓录》“不是青州石末,即是鲁山花瓷”的记载相符,从而可知,河南、山西、陕西都烧花瓷羯鼓。羯鼓原是西域乐器,唐代诸乐中,龟兹部、高昌部、疏勒部、天竺部皆用羯鼓。在唐代或更早时期的墓葬中出土的陶俑、壁画与棺椁刻画中,常见到奏乐舞蹈(持腰鼓)者。西安市东郊唐金乡县主墓曾出土了一组骑马女乐俑,演奏音乐中分别使用腰鼓、箜篌、钹、琵琶等;陕西三原焦村出土唐李寿墓石椁线刻画中刻有一组奏乐图,其中就有打腰鼓者。唐代形成的龟兹部中乐器有羯鼓、腰鼓、鸡类鼓等(毛员鼓、都昙鼓等都是腰鼓)。正如业内人士所说:“唐代乐器的拍鼓原是西域乐器,唐人不仅吸入唐乐,而且用花瓷烧制鼓腔,这也是罕见的,使人想到唐人的气派与风格。”

耀州窑出土五代时期拍鼓残件,筒形,直径8.4-11.5厘米,残长7.5厘米,残存一端粗,一端细,中间为竹节形,从残存分析,应是中间细,两头粗。白色胎,内外均施釉,釉色青中泛白,釉厚处呈翠绿色,有开片,有玻璃质感,外刻莲瓣纹。到了宋代瓷腰鼓仍在烧制,在耀州窑宋代遗址内发现4件残器,造型与唐代腰鼓相似,体有凸弦纹,内外施青黄釉,通体刻划纹饰,腰上刻蕉叶,喇叭壁上刻缠枝忍冬和缠枝菊花,说明到了宋代此类乐器仍在使用,成为我国的传统乐器。

五代净瓶

瓷净瓶

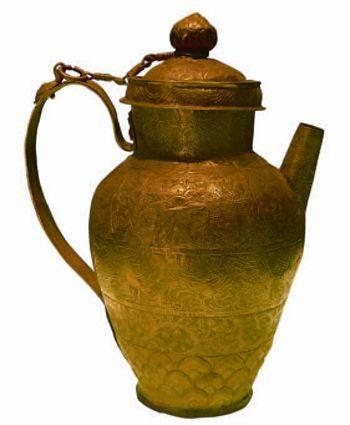

黄堡窑唐代遗址发现有净瓶残器,其中一类细长颈,圆肩,肩上有短流,鼓腹,腹下残,施黑釉,胎灰色,残高4厘米。这类瓶特别之处是肩上有短流。1992年还出土一件白绿彩净瓶,高7.9厘米,直口,长颈,颈二道凹弦纹;圆肩,肩上有一短流,似叶瓣托流;底外撇,施白绿釉。五代时期的净瓶,造型略改,肩部无短流。

净瓶是佛教僧侣“十八物”之一,云游四方时可随身携带贮水或净手,原为印度产品,后随佛教传入中国。梵语为“捃雅迦”、“君达”、“军持”等,中文译为瓶或澡瓶,在高僧义净著《南海奇归内法传》中记载它的造型与用途。《释氏要览》记载:“净瓶梵语军持,此云瓶,常贮水,随身用于净手。”唐人李华《东都圣善寺无畏三碑》云:“观音大圣在日轮中,手执净瓶,注水池中。”唐代诗僧贾岛《仿鉴玄师侄》诗:“我有军持凭弟子,岳阳溪里汲寒流。”1972年在西安市西郊杨家围墙北曾出土一批唐代铜器,其中有铜净瓶、铜带柄熏、铜细颈瓶等,出土地是唐代佛教寺院遗址,同出的还有石舍利棺。1987年扶风县法门寺塔地宫也曾出土鎏金三钻杵纹瘀迦瓶。瓷器净瓶就是按佛教净瓶烧造,在唐代许多名窑均烧制,如河北邢窑与定窑、河南巩县窑、湖南长沙窑等,证明在唐代瓷质净瓶的流行。

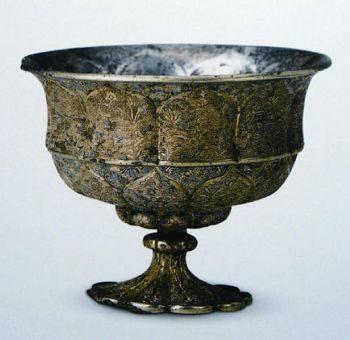

瓷花口碗(多曲碗)

唐代黄堡窑遗址内出土较多,但五代黄堡窑遗址内出土的更具特色。例如口与腹为11瓣,凹凸明显,圈足较高外撇,与当时外来的银花口碗的造型相似。

这类造型的碗多出现在唐代晚期,陶瓷鉴定大家冯先铭曾说:“到了晚唐,碗的形式越来越多,计有荷叶形碗、海棠式碗、葵瓣口碗等。”这类碗盘是受当时金银器碗的影响而制作,在唐代早期未曾发现。多曲碗早在1世纪中亚已使用,此后被中亚粟特器工艺继承并传入中国。将不同的同类银碗进行排列,可以看出这类银碗的多曲造型由多而密向少而疏发展,由分瓣凸鼓与内棱凹向分瓣不明显发展,到8世纪中叶以后多曲碗为四瓣、五瓣,有的在口沿处分瓣形,在腹部不分瓣或分瓣不明显。这是艺术工匠在模仿和改造中,将多曲略加改变,成为花瓣型。多曲式金银器皿虽然在唐代流行,前期与后期却有明显不同,前者是萨珊、粟特式,后者为四瓣、五瓣花形,更具有活力、更接近生活,完全中国化了。唐代的瓷器花瓣型碗就是按照当时金银器烧制的,带有粟特、萨珊银器风格的中国化瓷器,多曲瓷碗主要是在晚唐五代烧制。

莲瓣纹金碗

五代花口碗

波罗子(套盒)

残,子口,径12.4厘米、足径13.5厘米、高5.4厘米,直口,内盘形,弧形浅腹,圆底,外套有圆筒形,内盘形口与筒形顶相接,外套呈高圈足,上有子口,与另一件圆足套合。胎呈深灰色,施化妆土,外施青釉,青中泛灰,圈足外四周有凹弦纹,上刻有壶门装饰。波罗子是盛食品的瓷用具,可以多层套起来使用,顶有盖。造型呈盘状,其分为四型,圆形、五曲圆形、十曲形、八曲形。

唐代有银质套盒,陕西扶风法门寺地宫遗址内有出土,称其为银波罗子,一套五件,形制相同,上下以子母口可以套放扣合,直口,浅腹,圈底,内焊十格外套圆筒,高圈足,圈足有六个镂空形壶门。因《法门寺物账》中称“波罗子”,故此件称“波罗子”或波罗,又称叵罗、颇罗等。李白的《对酒》有“葡萄酒、金叵罗、吴姬十五细马驮”之句,还有《册府元龟》记载“上元二年(公元675年)正月,右骁卫大将军龟药王白素稽献银颇罗,赐帛以答之”。可见该器是饮宴器皿,“似乎波罗,叵罗,颇罗是外来器物”。“唐代及南北朝时期西方的粟特、萨珊,拜占廷金银器多已传入中国,并直接影响了唐代金银器制造,盛唐以后经过改造创新,逐渐形成了中国工艺特有风格,但西方影响的遗痕尚存,金银器中的‘波罗可能即为反映在器物名称上的外来语词”。从这里看瓷套盒与唐代波罗造型相近,它是仿唐代银“波罗”烧制的,唐代银“波罗”虽受西方国家的波罗影响,但具有中国金银器工艺风格。

波罗子

五代 单耳罐

单耳罐

口径8.6厘米,腹径13.2厘米,底径6.8厘米,高12.4厘米,广口,粗颈,圆肩,鼓腹,饼状,肩上安有单耳,胎呈灰黄色,肩上有一道弦纹。五代耀州窑遗址出土较多,其他造型与此相同,特别是腹部圆鼓,最大直径在中部。

唐代金银器中有相似形可供比较,西安市南郊何家村出土的罐形银带把杯,年代为8世纪前半叶,其造型与上述单耳罐相近,不同处是单耳罐的“把”在肩部,而何家村出土罐形银带把杯在腹中部,其把为环形,上有椭圆形指垫,不但设计巧妙而且实用,这类型“把”在粟特地区其他杯类都有这种指垫。埃尔米塔什博物馆藏的山羊纹银带把杯,年代为8世纪器物风格一致,此属粟特或伊朗产品。故此称何家村出土的素面罐形银带把杯如不是输入品,至少也是仿制品。这类形杯可能影响到耀州窑器,单耳罐造型与此器相似,为了便于传统生活使用的习惯,其耳改变,其罐保持原西域风格。

五代盏

五代盏

鎏金凤鸟纹六曲银盘

鎏金双鱼纹银碗

五代 柳条杯

盏托

残,双层盘式,弧形盘沿,葵口,弧形腹,盘底较高,盘内托口隆起齐于二层盘沿,灰白色胎,内外施青釉,足底擦釉,周围模印莲瓣纹。盘口径16厘米,托口径4.5厘米,足径8.7厘米,足高0.8厘米,通高3.3厘米。

在考古发掘中五代盏托共出土982件,均属盘状与盏杯,配套使用。有的在托口内划有花朵纹,外面模印一周莲瓣纹等。盏托也称茶托、茶拓、托盏、盏等,是与饮茶有关的用具。陕西扶风法门寺地宫出土的《法门寺物账》中就记有“托子”。西安市出土银茶托共7件,其中一件圈足上刻有“大中十四年”(公元860年)铭文;在山西繁山寺、陕西背阴村、江苏丁卯桥等均出土有银茶托,说明当时饮茶成风,瓷茶具也流行。

柳条杯

口径4.6厘米,壁厚0.2~0.4厘米,高2.2厘米。胎色灰白,釉色青灰,外壁模印柳条编织纹。该器又称蒲篮、笆斗形盏、柳斗杯、碗,这种造型的银质器为直口,弧形腹,圆底,器腹为凸凹平平的仿柳条编法。国外的大不列颠博物馆有收藏,国内浙江省博物馆藏有凉安银蒲篮,器高5.3厘米,宽10.35厘米。均属唐代时期,早于五代耀州窑同类器。

五代耀州窑瓷器的造型受金银器的影响很大。其时,金银器造型规整、精巧,外表富丽华贵,有丰富多彩的器型与纹饰,在社会上享有很高的地位。著名的越窑、邢窑、定窑、长沙窑等瓷器都以金银器的造型与纹样为“样”烧制,耀州窑瓷器也不例外。金银器造型复杂,变化多,胎质薄,表面光泽好,装饰纹样精美,瓷器按金银器的“样”烧制就需要胎质与釉质原料精美,工艺技术高,才能达到其目的,反过来促进了耀州窑瓷器的发展。

若对五代时期的瓷器认真观察,就会发现,在许多瓷器的口部、腹部、圈足,还有器盖是按金银器的造型处理。装饰纹样也有学习金银器的,典型的是莲瓣纹,有浅浮雕与刻划,有单层、双层纹,还有三层纹。还有贴塑在碗盘器内各种动物纹,如飞鸟、游鱼、龟纹等。五代耀州窑烧制的瓷器,仿照制作纹样装饰生动、灵活、精巧,在青釉色的衬托下,显得高雅华丽,达到很高的艺术效果。

关于带“官”字款的青瓷器,五代黄堡窑遗址曾有出土,西安地区同样也有出土。但是“官”字款瓷器与官窑器不能等同。“官窑”器,指产品专供宫廷使用,最初五代十国时越窑的部分产品具有官窑性质。民窑,民间瓷窑相对官窑而言,两者有性质的差别。而“官”字款器不能简单地视为官窑器,在国内出土“官”字款瓷器地区较广泛,有辽宁、河北、北京、河南、陕西、浙江、湖南等地。西安火烧璧地区就出土了一批定窑白釉“官”字款器,数量大,做工精美。从其他地区出土带“官”字款器看,主要是白釉器、青釉器,带“官”字款青釉器主要是五代越窑与黄堡窑。从“官”字的实意讲,应是官职、官吏、官府、公有等。从带“官”字款瓷器与出土地研究看其应是皇家贡品或官府订制器。到了宋代,文献记有耀州窑向朝廷贡瓷器,《宋史·地理志》记:“耀州,华原郡,开宝五年,公元927年……贡瓷器”。从历史上看贡瓷更早已有,那么五代黄堡窑遗址出土的带“官”字款瓷器就是为皇家、官府等定烧的瓷器,这可证实五代黄堡窑在当时烧瓷的水平很高。

“宣徽酒坊”银碗