明末江南的书画市场

2012-04-29吕友者

吕友者

明末的杭州,把太湖南端的杭、嘉、湖平原及附近地区的经济联系了起来,再通过异常密集的水运商路,使江南各地的商品都涌向杭城,杭城经济由此而逐步兴盛。当时杭州“五方辐凑,无窥不售。盖物盛所聚,何必自其地产哉!”特别是夹城巷一带“四达之衢,市廛殷阜,肩摩踵接。”城市规模得以不断扩大,内外衙巷,绵亘达数十里。

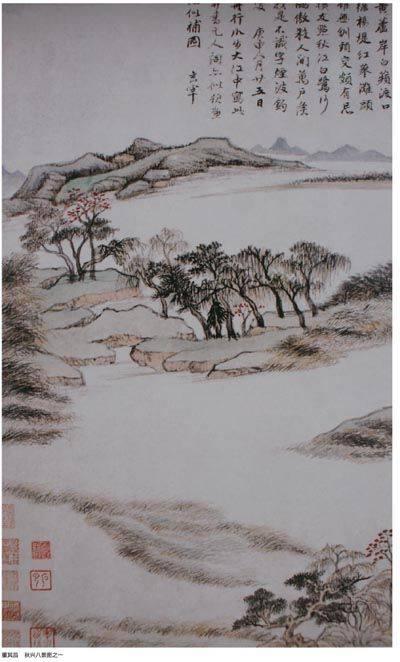

经济的发展,带动了杭州书画艺术品的繁荣。杭州和南京苏州成为当时南方古董的交易中心。加上明末私家收藏的兴盛,江南地区集中了众多有名的书画鉴藏家,如冯梦祯、汪汝谦、李日华、项元汴、董其昌和汪诃玉等。他们之间交往密切,收藏的古玩书画艺术品颇丰。

这时期市场上亦活跃着大批的专职书画交易人,他们是书画市场和鉴藏家之间的中介人,对书画在不同地区的流通亦起到了相当重要的作用。

江南书画市场网络

杭州发达的水陆体系,使江南地区及全国各地的商品输入顺畅,市场由此得以繁荣。当时商品的种类亦非常齐全。据明代人文地理学家王士性《广志绎》记载:“杭州省会,百货所聚,其余各郡邑所出,则湖之丝,嘉之绢,绍之茶之酒,宁之海错,处之磁,严之漆,衢之桔,温之漆器,金之酒,皆以地得名。”

经济与交通的状况对书画市场的发展有着积极的推动作用。杭州的书画市场历来十分繁荣。早在南宋时期就已出现了混合型的古玩市场,且得到皇家直接大力的赞助。明代的杭州更是聚集了众多的画家、鉴藏家和古董商人,市场参与群体异常庞大,并有专门书画艺术品的集市与店铺,如昭庆寺、湖心亭、程隐书市等,都卖有各类古玩字画。

杭州繁荣的艺术市场及密集的水运商路,串连起了周边地区的书画市场,从而构成了一个整体的书画交易网络。那么,杭州与徽州、苏州、嘉兴等周边地区的书画市场的关系又是如何的呢?

从地理上看,杭徽素来关系密切。杭徽为毗邻州府,仅隔一天日山,水路可沿新安江直达杭城。当时“微州府由严州至杭州水路程”总共七百十五里。新安澹畸子选辑《新刻士商要览——天下水陆行程图》,计有天下水陆行程一百条之多,其中有八条以微州为出发点,从徽州至杭州的路程计六百里。

微州的书画市场有一定的规模,时人吴其贞在《书画记》中提起家乡龙宫寺古玩交易场所时说:“余乡八九月,四方古玩皆集售于龙宫寺中。”据吴氏观察,龙宫古刹位于村口,每当“秋月百物萃集,为交易胜地,将颓,输金万余锭新之”。此外,徽州鉴藏家收藏的法书名画不计其数。吴其贞曾于1639年在溪南吴氏家族观画:“余至溪南借观吴氏玩物,十有二日应接不暇,如走马看花,抑何多也!据(汪)三益日,吴氏藏物十散其六矣。忆昔我徽之盛,莫如休、款二县,而雅俗之分,在于古玩之有无,故不惜重值争而收入。时四方货玩者闻风奔至,行商于外者搜寻而归,因此所得甚多。”可见徽州地区的收藏之盛。

拥有优美的自然风光与繁荣书画市场的杭州,自然吸引了众多徽州鉴藏家和富商的到来,如汪汝谦就是典型人物,他与董其昌、陈继儒为好友,在杭州的鉴藏圈中颇有名望。此外,吴其贞曾在杭州昭庆寺徽人摆摊的书画铺中,购买过绘画作品的经历,从一个侧面反映出有相当数量的徽人在杭州开设艺术品店铺。

除了徽州外,杭州和嘉兴的联系相对更紧密些。嘉兴处于苏、松、杭、嘉、湖等五府的中心,所以文人鉴藏家及古董商来杭州时,嘉兴是必经之地。嘉兴为浙西大府,无论是地理位置或水运交通都极为优越:“巨海环其东南,具区浸其西北,左杭右苏,襟溪控湖,四望如砒。海滨广斥,盐田相望,镇海诸山隐隐列拱,百川环绕,而鸳鸯一湖停蓄其南,诚为泽国之雄,江东一都会也。”

但是,对明末嘉兴的艺术市场而言,事实上,嘉兴的书画市场并不能和杭州、苏州、南京等相提并论。南京的秦淮河夫子庙,苏州的虎丘和阊门,杭州的昭庆寺香市,都有稳定的古董店铺和专门的艺术品市场,但嘉兴却没有。他们只能靠摆地摊的形式经营书画艺术品,如味水轩日记所述:“是日,胡敬竹于院前摆摊铺持卷轴回。”然而,嘉兴却是江南书画流通的集散地之一。据《味水轩日记》统计,李日华过眼的宋以前画一百零四件,元画二百五十一件,明画三百四十六件,合计七百零一件之多,这还不包括十二部名家的册页。八年间,往来于味水轩的古董商贩达二百五十六人次。从这些数字中,可以验证当时嘉兴的书画流通之盛。

之所以形成这般局势,既有地理位置的原因,又与当地几位收藏巨贾有关。嘉兴有项元汴“缥缃墨粉,富甲东南”的天籁阁。另有比项元汴晚数十年的汪爱荆、汪砢玉父子,在项去世二十四年后筑于城南的“东雅堂”,都早已是声名显赫。项家豪富,聚藏珍玩无数,在当时算是首屈一指的大收藏家,正如王世贞所言:“今吴兴董尚书家过百万,嘉兴项氏将百万,项之金银古玩实胜董,田宅典库赀产不如耳。”谢肇涮在《五杂俎》中更是说道:“项氏所藏,如顾恺之《女箴图》,阎立本《豳风图》,王摩诘《江山图》,皆绝世无价之宝。至李思训以下小幅,不知其数,观者累月不能尽也。其它墨迹及古彝鼎尤多。”

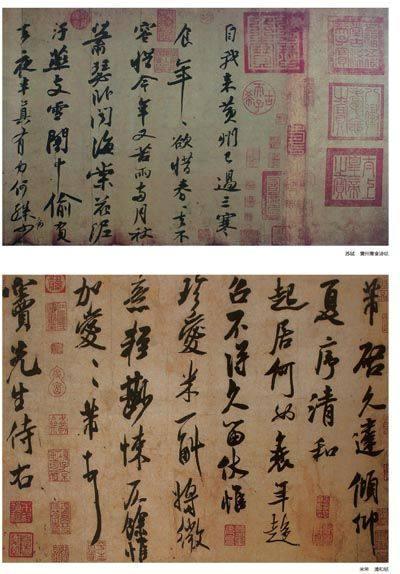

董其昌也曾到过嘉兴,如万历二十年董三十八岁:“壬辰九月过嘉禾,所见有褚摹《兰亭》、徐季海《少林诗》、颜鲁公《祭壕州伯父文稿》、赵文敏《道德经小楷》,皆真墨也。是日,仲醇又借得王逸季虞永兴《汝南公主志》适到,余为手摹之。”后来他在《画禅室随笔》中回忆起这段见到项元汴书画的经历:“比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标称,譬如香沿和尚,一经洞山问倒,愿一生做粥饭僧,余亦愿焚笔研矣。然自此渐有小得,今将二十七年犹作随波逐流书家。”

嘉兴有如此巨富的收藏家,吸引了大批的古董商人频繁地来到嘉兴兜售书画。尤其是杭州的古董商显得十分活跃,他们经常携带书画过来上门求售,如味水轩记载:“八日,方樵逸引杭人余姓者携示宋元画册二十四叶,惟马、夏可指辩,馀俱杂手,又马远二方幅,一古槎钩艇,一松石琴趣”。还有长期定居杭州的印南僧,一年之中有好几次来嘉兴从事书画生意。这方面记载非常之多,足可以看出杭嘉两地艺术市场的关系。同时,徽人也时常过来,如有一位歙友程松萝携《耕织图》,就题其后:“此宋人作《耕织图》粉本也”。

这时期鉴藏家之间交往亦十分亲密。这些文人鉴藏家频繁地两地穿梭往来,对江南艺术市场的联系有着一定的作用。李日华每年必往杭州数次,一呆就是一两个月。每次去总是入住昭庆寺。昭庆寺是出售书画古董的混合市场,李日华曾在这里购得一件郭熙的《扶桑晓日》,他家还有一幅沈周仿董源画也是“十年前得于昭庆寺廊摆摊铺”。除了购画游玩外,李还为众多的古董商和藏家鉴定书画。空余时间,也总会去看望他的老师冯梦祯。他们的交往始于万历十五年(1587)年底,那时李二十二岁,经常到冯的家里观赏古书画。他和董其昌都是从冯梦祯那里看到过王维《江山雪霏》的。

除嘉兴外,杭州和苏州亦相互影响。苏州书画市场十分繁荣,使得唐寅、都穆、祝允明等画家,几乎完全将书画作为商品来对待。因此,苏州也是杭州及江浙地区的收藏家和古董商常去之地。冯梦祯在快雪堂日记中多次提到去往苏州,在当地会晤鉴藏家和收购古玩书画。他曾与“中甫行生至舟中相见,在虎丘石场,晤闵宁台,吴无竞,治酒舟中”。然而,苏州发达的市场导致作伪猖獗,其阊门是专门作赝品的地方,当地的伪作大量流入杭州市场。

苏州不仅和杭州相近,且与徽州的关系亦相当不浅。苏州的市场也异常繁盛,使得江南地区的文人鉴藏家和古董商人都来苏州从事各种活动,如吴其贞记载家住苏州的徽州籍古董商人吴能远:“歙之西溪南人。崇祯家于阊门。凡溪南人携古玩出卖,皆寓能远家,故所得甚多,尽售于吴下”。董其昌多次路过阊门,并观赏了书画:“朔旦至金阊门,客以北苑画授予,云烟变灭,草木郁葱,真骇心动目之观”。嘉兴的李日华也曾数至阊门购画,味水轩有多处记载:“泊阊门,购得米元章《得真楼帖》,苏子赡《洋州西园诗》”。

水路交通如此发达,商人和鉴藏家等在各地自由频繁地穿梭,使得杭州与周边的书画市场网络逐步形成。

其实,市场网络不仅依靠水路商路及鉴藏家,更需要一批到处游走的专职书画交易人,他们足迹遍及南北,是实现书画异地交易和流通的中间人。

游走江南的专职书画交易人

专职书画交易人又称“牙人”。明清江南几乎每个行业都有牙行。至明代后期,牙行经营的范围进一步扩大。凡是农产品、丝绸、牲畜、布匹等,客商需经牙行才能买卖,小贩亦不得绕过牙行把商品私卖给顾客。

牙人的出现,是艺术市场发展到一定成熟阶段的需要。当时有钱的文人士大夫和富贾大商很多,这些人虽然在财富上得到了极大满足,但社会地位方面终比不过世家大族。他们在鉴藏中经常被人所耻笑,就像米芾在《书史》中,曾嘲笑过有钱却不懂行的人从事鉴藏活动:“近世人或有赀力,元非酷好,意作标韵,至借耳目于人,此谓之好事者”。因此,他们就需要专职书画商人进行引荐。专职书画交易人最通晓市场行情,在市场上穿针引线,买进卖出,成功后收取一定的手续费即牙钱。所以,书画商品在书画交易人手中得以不断地异地交替流通。

这时期较为著名的古董商人兼专职书画交易人亦属上文中提到过的吴其贞。他的活动范围极广,除徽州外,亦有扬州、杭州、绍兴、南京、京口等。吴在各地游走以搜求古玩字画,再卖到其他地方,从事的时间达几十年之久,可以说江南地区书画网络的构成与像吴其贞这类的书画交易人是密不可分的。

吴其贞出生于鉴藏世家,其父吴豹伟“笃好古玩书画,性嗜真迹。尤甚于扇头,号千扇主人,然不止千也”。拥有如此众多的珍品,吴豹伟想必是一位富有的微商,他对于书画古玩的鉴藏无疑会影响其子吴其贞。在从小耳濡目染的艺术氛围和经商时过眼的大量书画作品之下,吴氏练就了一手颇为精准的书画鉴定功夫。在其《书画记》卷四中记载购藏陆机名迹《平复帖》(今藏北京故宫博物院)时,众人都判定为赝品,唯独吴氏认定其为真迹:“此帖人皆为弃物,予独爱赏,闻者莫不晒焉。后归王际之,售于冯涿州,得值三百缗,方为余吐气也”。一件“弃物”竟值三百缗,吴为自己的坚持终出了这口气。此帖现藏北京故宫博物院,乃国宝级藏品,足见吴氏的鉴定水平。

吴其贞时常带不同地区的书画商人一起来杭州观赏并购买字画。他自如地穿梭于各个阶层,特别喜欢和官僚阶层打交道。有一次在杭州张文光的钱塘公署中观赏宋元名作,其中有“王叔明雨竹图小纸画一幅,夏禹玉(圭)江山积雪图绢画一幅,郭河阳(熙)瀑布图绢画一幅,赵松雪(孟頫)浩然图绢画一幅,倪云林(瓒)珊瑚枝图纸画一小狭幅,钱舜举(选)江村捕鱼图纸画一幅。以上六图在钱塘张公署中观之”。这些作品被他收购之后,卖给全国各个地区。吴其贞曾为北方梁清标收购顾闳中的《韩熙载夜宴图》。在壬子年(1672)八月三日时,吴氏得知还收藏在杭州一匠人之手时,就托朋友何石公为他买来,收藏了一段时间,后来大概是经过张黄美之手,入藏于梁清标。

又有一次,吴其贞在杭州的觉苑寺从张黄美,吴肯伸手上观看了钱舜举《仙居图》、李唐《长夏江寺图》和马和之《毛诗图七则》等书画。这位张黄美不仅是古董商人,同时也是专职书画交易人,他在扬州有个专门的裱画室,代理北方书画。北方的书画市场颇有规模。早在明朝时,北京的“城隍庙”就有专门售古今图籍、商周鼎彝、秦汉匝镜和唐宋书画等场所。至清康熙三十三年后,“京师琉璃厂为古董书帖书画荟萃之地,至乾隆时而始繁盛,……间有古董书画之店。而每岁之正月六日至十五日,则隙地皆有冷摊。古董书画,就地陈列。四方人士之精鉴赏者,至都,辄间津于厂焉。”

杭州发达的书画市场引起了北方藏家的极大兴趣,他们一般通过专职书画交易人的代购而获得艺术品。像上文提到过的张黄美,就是代理北方收藏巨头梁清标的书画。吴其贞记载他:“善于裱错,幼为(扬州)通判王公(王廷宾)装潢,书画目力日隆。近日,游艺都门,得遇大司农梁公(梁清标)见爱,便为佳士。时戊申季冬六日。”张黄美将所遇见的许多名迹都转归梁清标收藏。其中著名的有:顾恺之《女史箴图》、唐仙姑吴彩鸾《小楷唐韵》、顾闳中《韩熙载夜宴图》和米芾《临兰亭卷》等名迹。

但是张黄美除了为梁清标收购绘画外,还专门替扬州通判王廷宾购买书画。吴其贞在庚戌(1670)秋七月六日前后说道:“三图观于扬州通判王公斋头,系近日使张黄美买于京口张即之手。”看来书画交易人张黄美是南北书画双向互相买卖的,向北为梁清标收购字画,向南则为王廷宾。可谓南北双向交流。也就是说,北方的书画艺术品也通过专职书画交易人而流向南方:“右宋贤札子十七帖,皆一代名流鸿望,魁垒贤臣之笔,往岁客燕山,尝从朱忠禧公绿荫亭中阅此,……此册为鬻书人持至江南,思重参军见之凄惋,遂出重资购之,命余题册尾。”

裱褙工因其工作环境的便利,经常接触原作,耳濡目染,时间久了自然对书画真伪有所领悟,于是便介入收藏,形成了不小的群体。因此,作为像张黄美这样的北方书画代理人不止一个,另有王际之。吴其贞《书画记》中写道:“盖善裱者,由其能知纸纨丹墨新旧,而物之真赝已过半矣。若夫究心书画,能知各人笔性,各代风气,参合推察,百不差一,惟际之能也。”这位北京著名的裱工在吴门设有裱褙室,吴其贞曾在其裱褙室观赏了唐宋名迹书画计有九十八幅,而这些书画都是王际之准备带回北京的。这促使了杭州及江南各地的书画艺术品通过发达的交通网络和专职书画交易人大量地流散到北方,正像吴其贞所言“夫四家收藏,前后已及百年,今一旦随际之北去,岂地运使然耶?”

然像这类裱画室在杭城也有很多,吴其贞曾在杭城的裱画室观赏过《贯休罗海参图小绢画》十六幅。还在“杭城徐孟长裱室中”购得赵大年《溪山秋晓图》。杭州的装裱工在市场中异常活跃,他们也会像张黄美一样时常充当中介人,味水轩日记就提到李日华在杭州时,有“装潢人汤二引一客持物至寓”。事实上,不仅是装裱工,甚至有些是书商也参与艺术市场中来,并携带书画买卖,

“书贾载新镌诸书来求售。偶挟钱磬室一小幅”。看来收藏的繁盛使得参与市场的人群众多。

除了像吴其贞、张黄美和王际之这样的书画交易人外。这时期较有名的还有王越石(名廷珸),其人经常来杭州购画,或许是因为他有个从蛭王君政在杭州从事古董生意,有业务上的往来。吴其贞在王越石家中看到过陆放翁《七言梅花诗二首一卷》、黄山谷《诗翰四则一卷》等书画,并曾购买了几幅,“余皆优孟衣冠。以上六种观於居安王越石家,余得其批示帖、桃莺图、树松图而归”。可知王越石家中的藏品规模不小。江南地区许多鉴藏家都和他打过交道。李日华《恬致堂集》卷六回忆道:“购得王摩诘《江山雪霁图》。装潢就。因怀书画友王越石。在金陵。时自九月至长至不雨。溪流皆涸。为之怅然。”之后又提到在“金陵西察院。王越石携卷轴过我。”

作为商人,可能会有狡诈的一面。但众人对王越石的评价悬殊,吴其贞说他:“一门数代皆货古董,目力超人。惟越石名著天下。士庶莫不服膺。”而张丑则觉得他:“为人有才无行,生平专以说骗为事,诈伪百出,而颇有真见。余故误与之游,亦鸡鸣狗盗之流亚也。”难道他是双重性格?阅史料发现,在《定窑鼎记》中有一则关于王越石用临摹的伪作代替真迹,后被人察觉,进而发生扭打并报官府的事实。这也难怪张丑对他会有如此反面的评价。但王很会做古董生意倒是真的,如一只白定圆鼎炉“越石兄弟叔姪共使一千二百缗购入,后来售于璐藩,得值加倍”。

同样作为书画交易人,王越石和吴其贞之间难免会有业务上的竞争关系。吴其贞曾看到《孙太古产黄庭图》小绢画一幅说:“此图向藏在溪南,昨为王越石得之,以为至宝。不肯售余,深嫉之。”

既然专职书画交易人对艺术市场交易网络的构成以及书画的流通如此重要,那么他们的工作状态到底是如何的?作为书画交易人,其工作是异常辛苦的,正像吴其贞所记载:“李伯时莲塘白鹭图,此图去年六月观于绍兴朱石门先生令孙十三老家。令人不能释手,恨不得卧于图下,干谋百悉,至今四月方购到手。有居间人汪允如曰:‘君谋此图有一年,我为此图说合有百次,走路不知几百里。君今得图,图得其主,庶几我不负君,君亦不负伯时矣。”虽说有故意夸耀的成份在内,却也透露出了书画交易人替人购画的艰难程度。他们有时也有资金周转困难的时候。如有一次,吴其贞在杭州从锦城手中看到《赵松雪炼液图》,很想买下,因“迫于解维,今犹惜之”。

正是有了这些专职书画交易人的参与,使得江南地区艺术品流散速度骤快,巨室大户的收藏也很难世代相守。正像巨然《山寺图》所题跋的:“此卷在梁溪华氏家,余求之数载,不得一观。今为公甫所有,得展玩竟日。”这使得鉴藏家对江南地区流通的重要作品相当熟悉,一些名迹临本经常出现,李日华就曾第三次见到赝本黄公望《天池石壁图》感叹道:“有柳贯题句。凡三入余眼矣。作伪者留天壤间。竟不可磨灭耶。”

从以上分析可知,艺术交易人在市场上的活动加快了杭州艺术市场的书画流通,交易网络由此逐步得以形成。但是,杭州的书画流通渠道不仅在国内,它还与国外有海外贸易的往来。

明末艺术品市场的书画价格

明末,杭州的丝绸等商品不仅受到国内市场的好评,还远销国外。当时东西两洋对华贸易的渴望尤为强烈,“皆好中国绫缎杂缯,其土不蚕,惟藉中国之丝到彼,能织精好缎匹,服之以为华好,是以中国湖丝百斤,值银百两者,至彼得价二倍。而江西磁器、福建糖品果品诸物,皆所嗜好。”

杭州运往日本的商品多种多样。在日本第一部外国地理书《华夷通商考》中记载,明末由中国商船输往日本的商品,大致可分为包括历代书画、典籍、古董等七个种类。看来书画古董等艺术品也已是作为海外贸易的大宗物品。因此,谢肇淛在《五杂俎》中指出:“今西北诸狄,识字者盖少,无论书画已。高丽、日本画皆精绝,不类中国。余从番舶购得倭画数幅,多画人物,形状丑怪如夜叉,然长短大小不一,亦不知其何名也。画无皴法,但以笔细画,萦回环绕,细如毫发,四周皆番字,不可识。又有春意便面一折,其衣冠制度甚为殊诡,设色亦不类中国也。”可见日本的书画早已大批地流入到中国市场。

那么,这些作为商品流通的书画艺术品的价格到底是多少呢?

古代书画价格是跟存世量与时代有关。以李日华八年所见的书画为例。当时流通最多是吴门诸家的作品。流通的书画以沈周最多,为所有画家之冠。以下文征明和唐寅,而仇英最少。由于画作较多,沈周的书画价格在当时不是很高。如詹景凤《詹氏性理小辨》有云:“往时吾新安所尚。画则宋马、夏、孙、刘、郭熙、范宽。元彦秋月、赵子昂。国朝戴进、吴伟、吕纪、林良、边景昭、陶孟学、夏仲昭、汪肇、程达。每一轴价重至二余金不吝也。而不言王叔明、倪元镇。间及沈启南。价亦不满二三金。又尚册而不尚卷。”比起宋元的画,只有二三金的沈周画作,其价格是相当便宜的。

李日华曾于明万历四十三年底捐数金收购一件沈周《灞桥诗思卷》,倒也不贵。而元四家中,只要不是巨作,价格尚可接受。他在杭州项承恩店中见到一幅倪瓒画叹曰:“赝笔也。此老穷彻骨。不能得予四五金。”可知其价不过四五两银。文征明也是“时价平平,一幅多未逾一金,少但三四五钱耳”。然而,宋画价格非常高,因为存世量少。如《珊瑚网》曾记载马和之《鹑奔图》、《定中图》、《干旄图》和《载驱图》四幅“闻当时价值百镒”。镒为古代黄金计量单位,二十两或二十四两。清代学者褚人获所著的《坚瓠集》中也有相关明末书画价格的记载:“一人以《十八学士卷》献豪贵,甚赏之,许以百金,及阅画中人,止得十七,却还之。其人持卷泣于途。遇白玉蟾,问以故,玉蟾举笔题其上曰:台阁峰嵘倚碧空,登瀛久遗踪。丹青想出忠良手,不画当年许献宗。诗字皆佳,仍获百金。”

项元汴活动的时代,已到了嘉靖末、万历时期,其时古书画的价格已开始上浮,一般名迹都要值千金以上。项有标明书画价格的习惯,为我们了解那个时代的书画价格提供了直接的数据。如王羲之《瞻近帖》二千金、怀素《自叙帖》千金、文徵明《袁安卧雪图卷》十六两、唐寅《嵩山十景册》二十四金。可知书画价格是以成倍地上涨,这足以看出不同时代,书画价格的差异是很明显的。正如詹景凤在《东观玄览》中提到了文徵明的画价:“是时平平,一幅多未逾一金,少但三、四、五钱耳。予好十余年后,吴人乃好。又后三年,而吾新安人好,又三年而越人好,价埒悬黎矣。”可知人们的喜好也是引发价格上涨的因素。至清初,其价格还是居高不下,两宋大家的书画作品动辄也以“千金”出售。1667年秋八月,绍兴收藏家朱子文的《唐宋元横板大画册》在当时系“千金册”。又据吴其贞记载:“是日仍见淳化十卷,虽非祖本,亦是宋拓,皆干金物也。未几,再过索观,已为北人售去,时已亥季冬二十日。”然而,过去差不多百年时间,沈周的画在清初就显得异常珍贵,王越石手中的沈周《匡山霁色图》“画法柔软,效于巨然,有出蓝之气,值进缗,为世名画。”

历代法书画迹的价格是由作品的年代、尺寸、品相、名声及喜好所决定的。从上文项元汴的藏品可以看出,就算在明代,像宋元这些名迹,其价也是高不可攀的。那么,如此高昂的价格,当时一般的画家靠卖画能收藏得起吗?

关于画家润资,可以从当时文人的书信中摸索到蛛丝马迹。如在一封文嘉回复项元汴的信中,我们发现文嘉画四个扇面,其润资是一些果饼和白银五钱。另一则书信,则是凌堪初写给吴门画家钱毂:“计上册页纸廿幅,又纸二幅一求着色观音一求水墨观音扇,一柄求画秋声赋图,外奉斗绸一卷白金五星、罗茶二斤乞关入”。白金应即指银,五星是五钱的意思。这样低廉的画价,即便是想解决温饱尚成问题,更不用奢求收藏古代名迹了。所以,不论是大师级的还是一般的书画家,若单凭书画的润资,想购藏古代名迹几乎是很难办到。除非有其他方面的经济来源。但收藏近当代的书画则是可以承受的。这也就是为什么书画的异地流通及艺术市场的网络构成,只有像吴其贞这样的收藏世家和巨商大贾等鉴藏家才能实现。

明末时期,书画市场区域之间的联系如此紧密,书画交易如此频繁,流散速度如此骤快,是历史上所没有过的现象。书画收藏已从私密的空间转向了完全公开的状态,鉴藏的意义远远超过了其本身,不仅作为沟通交往的手段,同时更包含了文化品味和时尚生活的方式。