文化适应心理学研究的脉络与新走向

2012-04-29李加莉单波

李加莉 单波

摘要:在当今全球化的语境下,国家间、民族间的政治、经济、文化交往日益密切,人口的全球流动正在加速,人们的跨文化交往日益频繁。文化适应问题受到了学界的广泛关注和重视,成为跨文化传播领域的一个研究热点。一直以来,跨文化心理学成为了研究文化适应现象的主阵地,并在理论和实践上做出了重要的贡献,但同时学科发展遭遇了瓶颈。在此本文通过厘清文化适应研究的脉络,阐述了文化适应心理学陷入研究困境的主要原因,并揭示其突破学科研究瓶颈的新走向。

关键词:文化适应;文化适应心理学;经验性研究;质性研究

中图分类号:B84-0文献标识码:A文章编号:1004-0544(2012)06-0052-04

作者简介:李加莉(1971-),女,湖北嘉鱼人,武汉大学外语学院副教授,武汉大学新闻传播学院博士生;单波(1964-),男,湖北天门人,哲学博士,武汉大学新闻与传播学院教授、副院长,武汉大学珞珈学者特聘教授。

文化适应研究的对象基本可以分为两类:一类是定居者(sedentary),包括种族群体(ethnocultural groups)和土著居民(indigenous peoples)。另一类是移居者(migrant),包括长期移居者(如移民和难民)和短期移居者一旅居者(sojourners)和寻求庇护者(asylum seekers)。旅居者又包括:跨国商业人士和技术人员、军事人员、外交人员以及留学生等。在全球化语境下,人口的全球流动正在加速,一个由旅客、移民、难民、留学生、外籍劳工等流动人口组成的庞大的“跨文化交往群体”正与日俱增。不同文化的接触、碰撞和融合,使这些跨文化交往者在文化适应的过程中经历了前所未有的压力和挑战。他们的文化适应问题得到越来越多学者的关注,成为跨文化传播领域的一个热点问题。

一、文化适应研究的人类学渊源和分野

虽然文化适应(acculturation)现象古已有之,但直到1880年才由美国移民事务局的鲍威尔(J.W.Powell)创造出这一词语,它指来自劣等文化的个体模仿先进文化的行为所导致的心理和思想的变化。最初的文化适应带有贬义,关注的是个体层面的土著和移民少数裔的心理健康问题。人类学者较早涉足这一研究领域,在人类学著作中,一般把“acculturation”翻译为“文化涵化”,与文化濡化(enculturation)相对,被视为社会文化变迁的一种主要形式。文化适应的经典定义来自于人类学家雷德菲尔德等人,它们认为:由个体组成,且具有不同文化的两个群体之间,发生持续的、直接的文化接触,导致一方或双方原有文化模式发生变化的现象。这一关注群体层面变化的定义被从事相关研究的心理学家们所认可并沿用至今。雷德菲尔德等发现:文化适应有三个可能的后果:接受(acceptance),也就是同化到另一个群体中;适应(adaptation),也就是融合了两种文化;反作用(reaction),也就是抵抗运动。

早期的人类学家考察的通常是一个较原始的文化群体与发达文化群体接触而改变其习俗、传统和价值观等文化特征的过程,带有殖民主义的陈腐气息。它基本限于一种进化图式和特定媒介的传播史。他们考察文化交往对种族群体的文化价值观带来的变化和由此所引起的社会文化变迁以及社会结构、经济基础和政治组织方面的变化,通常这些种族群体被主流文化改造并同化。

一直以来,人类学研究文化适应的旨趣更多的在于考察现代化、西方文化和现代文明对社会中的原居民、少数裔种族群体、农业社会、非西方民族的影响,以记录和保护文化多样性为使命。移民进入了早期人类学家的研究视野,但并没有成为主要的考察对象。文化人类学家奥伯格(Kalvero Oberg)提出了“文化休克”(culture shock)理论,而这一理论对心理学界产生了更大的影响,因为它从个体的层面描述文化适应者的生理和心理感受。

就研究对象而言,人类学者更关注定居者(种族群体、土著居民),并把他们纳入族群性研究和身份政治学研究的一部分,人类学家看到了权力和权力差异对种族群体的巨大影响。在当今全球化的语境中,跨文化交往中的移居者(移民、游客、或散居者等)引起了某些人类学家的研究兴趣,他们认为清晰地描绘某个文化系统是不可能的,但探究特定的群体(如移民)和文化现象(奥运会、旅游业等)更为可行,因为这些对象不能组成自治的系统却能隔离出来进行分析。他们想以动态的视角从移民身上观察文化动力学和文化变迁的过程,其中文化身份是一个主要议题。

但是如今以“文化适应”(acculturation)为关键词搜索著名人类学杂志,相关论文寥寥。人类学者在该领域研究的淡出与后现代主义理论的兴起是密切相关的。对于人类学者而言,不存在普遍的文化适应过程,文化适应研究的前提是给不同的文化划出边界,它暗合了现代主义者的主张——存在一些具体的、可辨识的、独特的文化。这种观念为当代人类学者所抗拒。他们开始考察文化变迁的过程而不是具体的文化,以探求文化混杂的边界;他们停止了把文化本质化、笼统归纳的做法,更多地注重语境考察文化规则的模糊性,并把“文化”视作个体在当地社会中过往的生活体验(lived experience)而不是群体的所有物。人类学典型的研究方法是民族志田野调查,人类学者通过参与性观察、采访、互动和日常交往抓住某个文化的实在。

对“文化”的不同理解和分歧从根本上导致了人类学与文化适应心理学研究本质上的不同。因为“跨文化”这一说法触犯了当代人类学家的敏感神经。如今跨文化心理学(以及从中细分出的文化适应心理学)运用的量化比较的方法论在人类学者看来是更大范围的归纳和本质化。实际上,文化适应状况在政治、经济、社会、文化的他者化(othering)作用下非常脆弱。它是一个“连续的、争取的、协商的”过程,很难经得起量化(quantitative)分析,内在地需要更多的质性(qualitative)研究。

二、文化适应心理学的发展与研究框架

心理学界虽沿用了人类学对文化适应的定义。却有着截然不同的研究理念和路径。心理学者认为人类有着相同的心理过程和能力,心理学探求的是人类的心理共性,其中的跨文化心理学(cross-cultural psychology)继而试图在不同文化的语境下来比较人类行为。心理学领域的文化适应研究一直由科学主义的、实证主义的取向主导着。心理学注重研究个体的观念、态度和行为,文化适应在这一领域的理论和实践研究得到了蓬勃的发展,如今跨文化心理学者成为文化适应研究的主力军。

20世纪初的心理学者关注的是土著和移民少数裔的心理和精神健康状况,因为在他们看来这些群体无知、卫生健康状况差、精神错乱甚至犯罪,心理进化和现代化进程可以缓解这些病症使他们同化到主流社会中来,所以最初的文化适应理论是单方向的同化论。当时的心理学家霍尔(Hall,G.S.1904)认为第二文化的学习与第一文化相似。但社会心理学家奥尔波特(Allport,1924)认为第二文化的学习与第一文化不同,文化适应是观察、模仿新的行为和做法,形成新的认知图式(cognitive schema),抑制或消除先前图式的过程。

在心理学的实际研究和测量中,学者们(Chief,1940:Campisi,1947:Gold,1967)较早发现同化并不是文化适应的唯一结果,而是有同化(assimilation)、融合(integration)、抗拒(rejection)三种后果。在理论上,格拉夫斯(Graves,1967)提出了“心理上的文化适应”(psychologicalacculturation)这一概念,认为文化群体中的个体在经历文化适应时心理上会有一系列的变化,这一变化并不是总朝着同化的方向发展。也会产生反作用力或导致交往双方的群体的整体行为产生变化。贝利(Berry)继而根据种族文化群体在两个维度上的取向——即保持传统文化和身份的倾向性和其他文化群体交流的倾向性,区分出四种不同的文化适应策略:整合(integration),同化(assimilation),分离(separation),和边缘化(marginalization)。从种族文化群体的角度,当个体既重视保持原有文化,也注重与其他群体建立和保持良好关系时,他们所采用的策略就是“整合”;当个体不愿意保持原来的文化认同和特征,却与其他文化群体有经常性的交流和良好关系时,他们所使用的策略为“同化”;当这些个体重视自己的原有文化,却不愿与其他群体进行交流时,就会出现“分离”;最后,当这些个体不大可能保持原有文化也不愿意和其他文化群体进行交往时,采取的就是“边缘化”策略。

在贝利的文化适应模式基础上,布尔里等(Bourhis)提出了交互式文化适应模式(the Interactive AcculturationModel),认为文化适应是国家政策影响下,双方文化适应取向共同作用的结果。它既关注社会的期望值又关注适应者自己的文化适应倾向,并以此来预测社会与少数种族群体之间的关系。根据这一模式,社会主流群体的文化适应有5种倾向:融合(integration),隔离(segregation),同化(assimilation),排斥(exclusion)和个人主义(individualism)。后两者是贝利边缘化的变异。但东道国社会主流群体的文化适应策略与少数裔的文化适应倾向并不总是一致,当他们抱有相同的文化适应取向时,相互关系最为和谐。

近年来,纳瓦斯等提出了(Navas etc.)“相对文化适应扩展模型”RAEM(Relative Acculturation ExtendedModel),他们认为在不同的社会文化领域,存在不同的态度与策略,应区分文化的“硬核”(如价值观、社会家庭规范、荣誉观、两性关系等)和“外围”(如工作或消费理念等),他们划分了七个文化领域:政治和政府体系、劳动或工作、经济、家庭、社会、宗教信仰和风俗、思维方式和价值观。在他们那里,文化适应是切合实际的一种选择,个体可能在一些领域选择分离,在另一些领域选择同化等不同的适应策略。

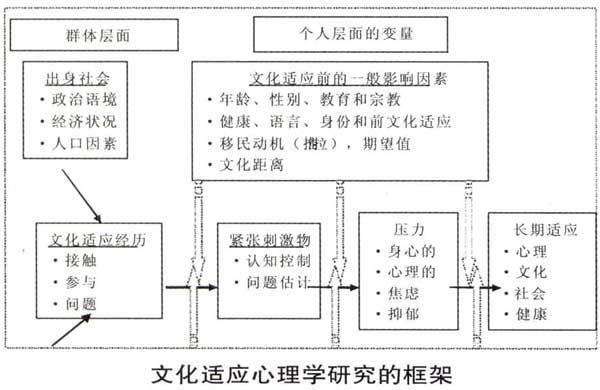

心理学家们(Berry,1980,1992,1997;Poortinga,1992;Sam,1997;Ward&Searle,1991,1994,Van de Viiver,1999:etc.)逐渐构建了心理学领域文化适应研究的框架。确立了该研究的对象、维度和影响因素,文化适应心理学研究的轮廓在过去40多年的研究过程中逐渐明晰。山姆和贝利(Sam&Berry)合著的《剑桥文化适应心理学手册》的出版标志着文化适应心理学(acculturation psychology)学术和专业方向的确立。文化适应心理学研究的基本框架包括了群体变量和个体变量。其中群体变量包括:出身社会的影响和客居社会的影响;群体适应经历(包括接触、参与状况等)。个体变量包括:适应前的影响因素;适应过程中的影响个人的因素(不同的接触面、社会支持、生活态度、个人应对以及个人的适应策略等)。这些因素影响了个体的认知和对问题的估计,进而影响了他们的压力水平以及他们最后的适应状况。文化适应心理学的研究基本上在这一框架内展开,并在世界范围内对具有异质文化的地区和种族进行了大量的实证研究。

三、文化适应心理学的研究困境

近二三十年来,随着交通和科技的迅猛发展,移民数量的急增和跨文化交往的日益频繁。文化适应心理学研究呈蓬勃发展之势,从1990年到2000年间,心理学信息数据库PsycINFO中就有1571篇有关文化适应研究的论文。在实证层面文化适应从态度倾向的横断面研究逐渐转向对过程的纵向研究,并且在认知(cognitive)、情感(affeetive)、行为(behavioral)层面逐渐打开,深入到其过程、能力和表现等细化的层面。但影响文化适应过程的变量很多,存在复杂的交互作用,任何交互作用或独立变量对最后的结果都可能有影响和制约,这使验证过程变得非常复杂,而实际量化研究中的测量问题使整个研究变得更为庞杂,并使整个研究陷入困境。

实际上心理学领域的文化适应研究一直被测量(measurement)问题所困扰,即使现在的心理测量学可以排除有缺陷的量表,大量新的量表仍层出不穷,没有统一的设计方案。究其原因主要是因为:(1)文化适应量表必需考察文化,但文化如何被测量?不同社会文化的考察项是很不一样,存在普遍适用的量表吗?贝利等在13个国家的42个种族群体中使用了相同的量表,但结果证明其效度和信度都不好。(2)文化适应量表在问题设计上格式不一。即便目前双极(bipolar)测量更为学者们(Arends-Toth&Van deViiver,Rudmin,etc.)所推崇。但仍有一部分单极量表(unipolar scales)仍在普遍使用。而且许多量表忽视了文化适应的历史、文化、社会环境,忽视了文化的概念,将其植入了一个语境真空,只考察了表面的行为(如语言、食物、穿着和喜好等),忽略了深层的意义生成的许多方面。

心理学研究的普遍主义思维常常以同样的方法、程序、概念和理论应用于不同的社会和文化,通过比较找出不同文化影响之下行为的共同性和差异性,往往是在文化之外研究传播行为,这显然有悖于跨文化传播研究的价值目标。实际上,在文化交流中,无所谓单一的模式和心理规律。只有随文化的多样性与文化传播活动的丰富性而律动的心理过程,所以文化适应心理学研究所陷入的困境与其认识论和方法论密切相关。

实证主义的自然科学传统主导着文化适应心理学的研究,但它远远不能满足文化适应过程研究的基本特点,实证的量化研究不足以充分了解和解释这一现象。在方法论和认识论上一些学者提出了尖锐的批评:契可夫(Chirkov)认为,在认识论上未经证实地认为我们可以找出文化适应的规律并预测结果。在方法论上局限于与自然主义的范式一致,通过标准化的量表进行调查研究。然后进行统计分析。没有把文化适应当作一个过程在研究,而只是做了一些横断面研究,而未进行纵向研究。克雷斯韦尔(Cresswell)认为语言作为一种积极的、建构性的、意义产生的方式,在文化适应中的作用被忽视。拉德明(Rudmin)甚至指出,从1918年托马斯等(Thomas&Znaniecki)进行的第一个文化适应的心理学研究到现在已近一个世纪,文化适应的经验性研究(empirieal study)有明显的进展,但没有得出令人信服的结论。

四、文化适应研究的新走向

近年来,一些文化适应研究者试图突破心理学经验性研究的局限,在以下方面做出了新的尝试。虽然在文化适应研究中量化研究仍然占主导地位,但近年来质性研究(qualitative research)方法,如种族志方法(ethnography)、参与性观察(participant observation),还有叙事分析(narrativeanalysis)等多种方法都被应用到研究之中,对文化适应现象进行了深层的描述和解释。

巴蒂亚(Bhatia)用人类学方法研究了美国康涅狄格州的印度移民。他以种族志和参与性观察的方式,记录了印度人散居区每天的日常活动、仪式以及仪式的变化;然后进行深度半结构化的访谈揭示文化适应中的变化过程,呈现了他们身份中的相互冲突的声音。科里尔等(Collie etc.)通过焦点小组、访谈、数码故事和主题分析等方式考察了新西兰的亚述(Assysian)难民社区。这些难民的关系网络、习俗和等级制度都处在威胁之中。研究者与研究对象一起生活,从而发现这一妇女亚群体的社会变化。

量化研究揭示的是静态的横截面的特征,而质性研究更能揭示文化适应中的动态性及其细致的变化。文化适应是一个连续的、不断协商的过程,质性研究将在其中扮演重要角色。在文化适应的实际研究中如何有机地把“解释性”、“建构性”的质性研究方法和科学主义的量化方法结合起来是拓展该领域研究新的方向。

该领域研究呈现的另一个新的走向是更加注重研究的语境和实用性,关注理论如何在跨文化人的实际交流中得到运用。在许多文化适应研究中,个体是作为更大的实体(群体和国家)的代表,带有他所在群体的普遍性。但近年来研究者不仅仅停留在这一层面获取一系列的个体数据和印象。他们开始关注个体所处的特定语境并且与社区的紧密结合起来,与社区合作、为社区研究并以解决日常生活的实际问题为导向。以社群为基础的应用型文化适应研究(applied acculturation research)逐渐展开,调查方法多样,学术团体和群众组织合作,深入社群以解决文化适应中的实际问题,并以此推进社会融合改善人际和群体间的关系。

在个体所处的特定环境中,家庭生活(包括家庭成员的关系,家庭成员和外部世界的关系)成为近年研究的重点之一。乔格斯和贝利等(Georgas,Berry,Van De Vijver,Kagit?ibasi,Poortinga)在30个国家主持完成了对家庭结构及其功能的研究,该课题研究了30个不同国家中家庭的结构和功能的相似点和不同之处以及它们在心理层面的相互关系。文化适应研究在家庭层面展开非常重要。以家庭为单位观察文化适应,考察家庭成员(特别是代际成员)在文化适应中有何冲突,如何互动将是文化适应研究充满活力的新方向。

文化适应过程是一个连续的、反复的转变过程,它不一定是个人的理性选择,也不是完全由文化适应态度或策略决定的,而是参与方在相互交往中产生的,并且深嵌于政治、经济、历史文化的语境中。文化适应心理学构建的框架是一幅广阔的图景,该领域的研究必然要从其它领域寻求概念框架。来揭示其社会、语言和心理等层面的特征,使其在理论上能够更系统地进行解释。

虽然文化适应心理学成为研究文化适应的一门主要的学科,传播学、社会学和语言学在这一领域也颇有建树。比如社会学家。他们也研究与文化适应相关的许多问题:接触、社会身份、相似性、群体间的威胁等等。语言作为一种积极的、建构性的意义产生的方式,在文化适应中也发挥着重要的作用。语言学研究者所关注的跨文化的叙事分析、第二语言习得等研究论题对理解文化适应是颇有裨益的。文化适应是通过传播实现的,金洋咏的跨文化适应与传播整合理论(Integrative Theory of Communication and Crosscuhural Adaptation)强调了文化适应过程中“传播”的中心作用和它螺旋式的动态过程。跨文化心理学者和其它学科领域进行对话是非常必要的。文化适应研究是一个复杂的议题,它可以和跨文化传播的各路理论产生碰撞,并和文化、文化身份问题紧密地联系在一起,需要学界共同应对。

参考文献:

[1]David L.Sam&John W.Berry.The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology[C].Cambridge:Cambridge University Press,2006:30.

[2]托马斯·许兰德·埃里克森,小地方,大论题[M],北京:商务印书馆,2008.

[3]Jalrles B.Waldram,Is There a Future for‘Culturein Acculturation Research?[J],International Joumal of Intercultural Relations,2009,(33):173-176.

[4]转引自Floyd W.RudmirL Field Notes from the Quest for the First Use of‘Acculturation[J],Cross-Cultural Psychology Bulletin,2003,(37):24-31.

[5]T.Graves,Psychological Acculturation in a Tri-ethnic Community[J].South-Western Joumal of Anthropology,1967,(23):337-350.

[6]John W.Berry,Human Ecology and Cognitive Style[M],New Yorlc John Wiley&Sons,1976.

[7]R.Bourhis,L.Moise,S.Perreault&S.Senecal,Towards an Interactive Acculturation Model[J].International Joumal of Psychology,1997,(32):369-386.

[8]Marisol Navas,et aL Relative Acculturation Extended Model New Contribution with Regard to the Study of Acculturation[J].International Journal of Intercultural ILdations,2005,(29):21-37.

[9]David L Sam&John W.Berry,The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology[C].Cambridge:Cambridge University Press,2006:45.

[10]单渡,跨文化传播研究的心理学路径[J],湖北大学学报,2008,(3).

[11]Valery Chirkov,Ways to Improve Acculturation Psychology[J].International Journal of Intercultural Relations,2009,(33):177-180.

[12]James Cresswell,Towards a Post-critical Praxis[J],International Joumal of Intercultural ILelatiom,2009,(33):162-172.

[13]Floyd W.Rudmin.Constructs Measurements and Models of Acculturation[J].International Journal of Intercultural Relations,2009,(33):173-176.

[14]S.Bhatia,America Karma

[M],New Yorlc New York University,2007.

[15]P.Collie,J.Liu,A Podsiadlowski,S.Kindom You Can''t Clap with One Hand[J].International Joumal of Intercultural Relations,2010,(34):141-149.

[16]Colleen Ward,Apphed Acculturation tkesearctr with and for Communities[J].International Journal of Intercultural Relations,2010,(34):186-189.

[17]Young Yun Kim,Becoming Intercultural:An Integrative Theory of Communication and Cross-cultural Adaptation[M].Thousand Oaks,CA:Sage Pubhcations,2001.

责任编辑:文嵘