中国电力价格改革的回顾与反思

2012-04-29从荣刚

从荣刚

摘要:电力行业的改革,尤其是电力价格的改革,对经济、社会和人民生活具有广泛而深远的影响。在对我国电价的组成结构和价格水平进行分析的基础上,回顾了改革开放30余年来电力价格改革的思路及其对经济社会发展和人民生活带来的影响,总结了电力价格改革中的经验和教训,旨在对我国未来电力价格及相关行业的改革提供参考。

关键词:电力价格;上网电价;输配电价;销售电价;电价政策

中图分类号:F407.1 [文献标识码] A 文章编号: 1673-0461(2012)09-0082-04

一、引 言

作为关系到国计民生的重要基础性行业和公用事业,电力行业对于中国经济社会的发展和人民群众生活的改善,起到了越来越重要的支撑性作用[1]。据《中国电力报》公布的数据,2010年中国全社会用电量为4.2万亿千瓦时。国家电监会初步统计显示,2011年中国电力消费达到4.7万亿千瓦时,与 2010年同比增长将近12%,约为美国2010年电力消费量(4.4万亿千瓦时)的107%。

在中国电力消费快速增长的同时,电力体制的改革也在稳步推进,经历了从投资体制改革到管理体制改革的发展过程,而电力价格一直就是其中一个不能绕过的关键点[2]。因此,回顾改革开放30多年以来电价改革的历史进程,总结其中的经验和教训,对于建设资源节约型和环境友好型的和谐社会,具有重要的现实意义。

二、电力价格的组成结构及水平现状

根据国家发展改革委员会2005年颁布的《电价改革实施办法》,我国电价主要分为上网电价、输配电价和销售电价,即常说的“三段式电价”[3]。

上网电价是指电网购买发电企业的电力和电量,在发电企业接入主网架那一点的计量价格。上网电价当前主要实行两部制电价。其中,容量电价由政府制定,电量电价由市场竞争形成。容量电价主要是保证设备折旧等“固定成本”的回收;电量电价主要是电厂发电所需煤等“变量成本”的回收和所需要赚取的“利润”。

输配电价是电网经营企业提供接入系统、联网电能输送和销售服务的价格总称。输配电价由政府监管,统一定价。

销售电价是电网企业向电力用户或者独立核算的下级电网企业销售电能的价格。销售电价由购电成本、输配电损耗、输配电价及政府性基金四部分构成。

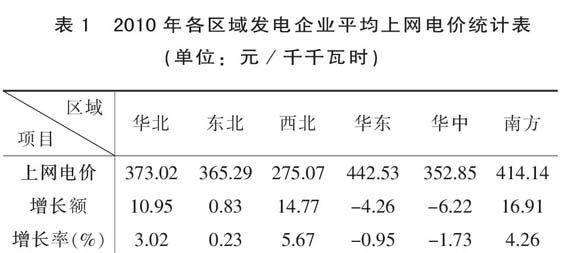

根据国家电监会2011年9月的报告,2010年发电企业(与省级及以上电网企业结算)平均上网电价为384.56元/千千瓦时,比2009年增长0.67%。从区域看,华东区域平均上网电价最高,为442.53元/ 千千瓦时, 以下依次为南方、华北、东北、华中, 西北最低, 为275.07元/千千瓦时(见表1)。

从机组类型看,燃机平均上网电价较高,为610.82元/千千瓦时,其余机组依次为,核电432.20元/千千瓦时、火电394.77元/千千瓦时,水电机组平均上网电价较低,为291.20元/千千瓦时。

由于输配环节尚未独立定价,省级电网输配电价按照平均销售电价扣除平均购电价计算,即购销差价。2010年,电网企业平均输配电价(含线损,下同)为187.33元/千千瓦时,比2009年

增长24.42%。从区域上看,东北区域平均输配电价最高,为204.24元/千千瓦时,以下依次为南方、华北、华中、华东,西北最低,为154.61元/千千瓦时(见表2)。

2010年,电网企业平均销售电价为571.22元/千千瓦时(未含政府性基金及附加,下同),比2009年增长7.62%。从区域上看,南方的平均销售电价最高,为614.20元/千千瓦时,以下依次为华东、东北、华中、华北,西北最低,为429.35元/千千瓦时(见表3)。

从分类销售电价看,商业电价最高,为812.24元/千千瓦时,以下依次为非工业、普通工业用电771.14元/千千瓦时、非居民照明用电743.25元/千千瓦时、大工业用电617.72元/千千瓦时、居民生活用电475.04元/千千瓦时、农业生产用电436.39元/千千瓦时、趸售用电436.13元/千千瓦时,贫困县农村用电电价最低,为194.40元/千千瓦时。

三、电价改革历程回顾

2012年是改革开放第34个年头,伴随着国家34年波澜壮阔的发展与改革,电价改革也走过了34年不平凡的进程。按我国电力市场改革的阶段性特点[4],结合电力投资体制和管理体制改革的具体情况,我们可以将电价改革划分为四个阶段,并逐一分析各阶段的特点及对人民生活的影响。

1. 1979年~1984年局部调整,整体价格偏低

改革开放前,我国的电力价格体系采用了高度集中的管理体制[5],其基本特点为:定价权限高度集中,电价体系长期统一,电价水平相对稳定。主要政策为目录电价政策,其明确了基本的电价水平和电价分类。1975年12月水利电力部颁发《电热价格》,统一规定全部用户电价分为照明电价、非工业和普通工业电价、大工业电价、农业生产电价、趸售电价和互供电价,其中大工业电价实行两部制电价和功率因素调整电费,其他用电实行单一制电价。

然而,自1979年对生产资料价格实行双轨制以后,这种目录电价政策已经不能适应当时经济发展的需要。于是,国家开始对原来电价体系中存在的问题进行局部调整。但是这一阶段的电价调整并没有“大动干戈”,主要是通过结构性电价调整,缓解电价中存在的突出矛盾。

主要举措为:到1985年以前,国家取消了改革开放前工业用电的一些电价优惠,扭转了新中国成立以来关内地区电价只降不升的局面;调整了东北地区的用电价格,使其与华北地区电价水平拉齐;对1976年制定的《力率调整电费方法》进行了修改,颁布了《功率因数调整电费方法》,明确了功率因素的考核标准,改变了奖惩幅度,扩大了实行范围。

1979年~1984年中国平均销售电价上涨幅度较小,在同期煤炭价格平均上升52%的情况下,销售电价仅平均上涨4.8%。这一阶段电价水平对民生的主要影响体现在相对较低的电价水平,使电力投资水平无法适应经济社会发展的要求。1978年,全国发电装机容量仅为5,712万千瓦,而全国电力缺口达到1,000万千瓦。居民生活和企业生产在一定程度上受到了拉闸限电的影响。

2. 1985年~1995年集资办电,价格起步

1985年,山东龙口电厂项目开工,标志着我国电力投资体制改革的开端。从此,集资办电成为我国电力投资的重要形式之一,有力地缓解了当时电力短缺状况。为了调动社会各方面投资办电的积极性,1985年国务院批转了国家经委、国家计委、水利电力部、国家物价局等部门《关于鼓励集资办电和实行多种电价的暂行规定》,允许和鼓励多家办电和多渠道集资办电。

这一阶段的主要电价政策为还本付息电价政策[6],指利用贷款建设的集资电厂或机组在还本付息期间,按照成本、税金和合理利润的原则核定上网电价和销售电价,还贷期后随着成本减低相应降低电价。 还本付息电价是这一阶段多种电价政策的最主要表现形式,与此同时,国家还出台了《燃运加价政策》、《电力建设基金政策》等电价相关政策。 这一阶段的电价政策调整主要目的是为了缓和电力供需矛盾。然而由于缺乏统一的电价管理方法,造成了各电网内高低不平的各种电价,为下一阶段的电价改革埋下了伏笔[7]。

1985年~1995年电价水平增长较快,到1995年全国平均销售电价为0.262元/千瓦时,电力支

付在人均收入中所占比重有所提高。根据国家统计年鉴,1995年全国电力消费量达到10,023.4亿千瓦时,人均年电力消费量为827.55千瓦时,而人均国民收入为4,938元,电力消费占国民收入的比重约为4%。

3. 1996年~2001年《电力法》推动市场化

1996年《电力法》的实施,标志着电价管理进入法制化轨道,第一次为电价管理提供了法律依据。在这一阶段,还本付息电价被改为了经营期电价。经营期电价政策主要是将按电力项目还贷期还本付息需要的定价,改为按项目经营期定价,将按项目个别成本定价改为按社会平均现金成本定价,同时明确了投资收益率水平。实行经营期电价政策后,新建项目的上网电价平均每千瓦时降低了5分钱左右,使我国在电力项目还贷高峰时期保持了电价水平的基本稳定,为保持我国经济的竞争力提供了保障。同时国家加强了对电价的规范管理,实行了以省级电网为单位的统一销售电价,建立了较为规范的电价管理体系。采取的主要措施:一是清理整顿了各级政府在电价外加收的基金和收费;二是推行了统一销售电价,规范了电价管理体系;三是推进城乡用电同价切实减轻了农民负担;四是运用价格杠杆调节电力供求。

1999年,为加快电力市场化改革的步伐,根据电力工业的实际情况,国家先后在浙江、山东、上海“两省一市”和东北三省进行“厂网分开,竞价上网”的竞价上网政策试点。基本的做法是:将上网电量分为两部分,一部分(约占总上网电量的10%~15%)实行竞价上网;另一部分仍执行政府定价。竞价上网试点工作为下一阶段的电力价格市场化改革打下伏笔。

1996年~2001年,销售电价平均增长了21%,2001年电力体制改革开始前,全国平均销售电价达到0.403元/千瓦时,电力支出占国民收入的比重上升到5.5%左右。从1996年起,我国发电装机容量和发电量均跃居世界第二位。1996年~1998年,由于用电基本还是按计划分配,电力供应整体仍偏紧张。从1998年开始,国内社会资金出现较大缓和,基本能够满足电力投资需求,当年我国首次实现电力供需平衡。但是,受亚洲金融危机影响,1998年后电力需求相对不足,电力供应相对过剩。1999年~2001年年装机增长率明显下降,分别为7.7%、6.9%和6%。

4. 2002年至今多种政策完善行业建设

2002年国家计委组成电价改革研究小组,在对国内竞价上网试点地区进行调研和对英国、北欧电力市场进行考察的基础上,形成了新一轮的电价改革方案。2002年12月提交国务院电力体制改革工作小组讨论并获通过。2003年7月,国务院办公厅发布了《关于印发电价改革方案的通知》。电价改革方案提出了电价改革的目标、原则和主要改革措施。据此,2004年国家发改委会同有关部门制定并颁发了《上网电价管理暂行办法》、《输配电价管理暂行办法》和《销售电价管理暂行办法》三个电价改革配套实施办法,对推进电力价格改革、规划电价管理产生了积极作用和深远影响。

为推进电价按平均成本定价,事先给投资者以明确的价格信号。2004年国家在经营期电价的基础上,实行“标杆电价政策”,即按价区分别确定了各地的水火电统一的上网电价水平,并事先向社会公布,新建发电项目实行按区域或省平均成本统一定价。“标杆电价政策”的出台,摒弃了2004年以前按照补偿个别成本的原则定价的模式,开始按照区域社会平均成本实行统一定价,不再实行一机一价。

2004年5月,国家在东北地区实行区域电力市场化改革并模拟运行,上网电价实行两部制电价改革,其中容量电价由国家制定,电量电价由市场竞争形成。2006年开始正式实行竞价上网改革试点。华东四省一市(包括江苏、浙江、福建、安徽及上海)也于2006年4月1日开始,就电力竞价上网进行试运行。

“竞价上网政策”的出台,是电力价格市场化改革的有益尝试,改变了以往传统的计划电价和电量的销售模式,电厂可以跨省直接向电网公司报出每台机组的发电量和发电价格,但也面临不中标的可能性。为理顺煤电价格关系,促进煤炭、电力行业全面、协调和可持续发展,2004年12月,经国务院批准,国家发改委会同国家电监会

印发了《关于建立煤电价格联动机制的意见》,提出以电煤综合出矿价格为基础,实行“煤电价格联动政策”。原则上以不少于6个月为一个煤电价格联动周期,若周期内平均煤价比前一周期变化幅度达到或超过5%,在电力企业消化30%的煤价上涨因素的基础上,相应调整电价。上网电价调整后,按照电网经营企业输配电价保持相对稳定的原则,相应调整电网企业对用户的销售电价。

此外,近年来,随着节能减排压力的加大,国家相继出台了“脱硫电价政策”、“差别电价政策”、“可再生能源电价政策”、降“低小火电机组上网电价政策”、“峰谷电价政策”、“递进式电价政策”等一系列有利于节能环保的电价政策,在实现SO2减排目标,遏制高耗能行业盲目发展,促进结构调整和产业升级,促进可再生能源的发展,鼓励和引导居民合理节约用电等方面,取得了积极和明显的效果。

2010年全国平均销售电价为0.57元/千瓦时,

电力支出占国民收入的比重上升到5.9%左右。这一阶段的主要特点是2002年以来,我国经济又快速复苏,电力消费增长速度大幅度提高,全国当年再次出现缺电局面,有12个省市出现拉闸限电。然而2003年以来,由于电价的市场化进程逐渐加快,电力建设的步伐也进一步加快,供应能力大大提高。这个阶段的电力供需起伏变化较大。2004年以后,全国主要存在时段性、地区性缺电局面,如每到冬季,煤炭和电力供应就出现紧张状况。

四、电价改革的反思

电价改革30多年来,在优化能源资源配置,调节市场供求关系,促进电力工业可持续发展等方面取得了显著的成绩,已经初步建立起市场竞争和政府监管相结合的电力价格体系[8]。但是也存在一些问题,例如在上网环节政府定价仍然占据主导地位,市场配置资源的基础性作用未能得到充分发挥;煤电价格联动尚未得到有效实施,不利于保障电力安全供应;电网主辅分离、输配分开改革进展迟缓,有效的电网输配电成本约束机制尚待建立;销售电价偏于僵化,缺乏弹性,其分类不能充分反映用户用电特性和供电成本,未能体现公平负担的原则。

电力价格改革的未来方向应该是对电力产业中的非自然垄断环节(发电和售电环节)充分引入竞争机制,而对电力产业中的自然垄断环节(输配电环节)加强政府监管,以充分挖掘市场调节和政府监督的双重调控能力。

第一,在非自然垄断环节强化竞争机制,打破国有企业对电力市场的垄断,鼓励国内私人资本和外资进入发电和售电环节,并对国有企业进行进一步的优化组合,充分实现“厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网”的改革任务,对销售电价逐步实行与上网电价联动的机制,加强需求侧管理,推广分时电价,以价格为工具限制高耗能产业用电,促进电力的合理使用与分配。

第二,在自然垄断环节强化政府监管,建立职能完备的电力价格监管机构,健全输配电环节的价格监控体系。在充分发挥输配电环节规模经济的前提下,一方面充分体现电网企业的价值,保持电网企业合理的利润空间,减少电力供给端和需求端的波动对电网企业的影响;另一方面,减少电力价格的波动。政府价格主管部门每年应对输配电价进行定期监测,如果年度间成本水平变化不大,应减少输配电价波动的幅度和频率。

第三,建立电力价格补偿机制。对于风能、太阳能等可再生能源的发电,可以采用定额补贴与超额拍卖的方式,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定价格,由政府对可再生能源发电与常规能源发电的价格差额进行定额补贴,而对于超额部分可采用市场竞争的方式进行消化。

电力是重要的基础性民生资源,人民群众对电价改革也不断提出新的要求和希望。深化电力价格体制改革,不仅是建立资源节约型、环境友好型社会的必然要求[9],也是一项重要的民生和发展工程。

[参考文献]

[1] 蔡建刚, 叶 泽, 钟 宏. 电力价格水平规制理论文献述评[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2010, 31 (2): 87-91.

[2] 刘振秋, 唐 瑱. 关于当前煤电价格矛盾的再认识-兼论电价改革与电力体制改革的关系[J]. 价格理论与实践, 2009(1): 12-14.

[3] 段文燕. 建立合理电价形成机制稳步推进电价改革[J]. 电力需求侧管理, 2003(5): 17-19.

[4] 刘树杰, 陈 扬. 我国基础能源的价格改革[J]. 宏观经济研究, 2005(12): 46-52.

[5] 张奇志. 我国现阶段多种电价管理模式可行性分行[J]. 电力技术经济, 2001(5): 51-53.

[6] 姚建刚, 付维生, 陈庆祺, 刘 涌, 张文磊. 电力市场中电价与能源及环境保护的研究[J]. 中国电机工程学报, 2000, 20(5): 71-75.

[7] 周 艳. 发展循环经济背景下的资源税与增值税改进探讨 --以长株潭城市群为例[J]. 吉首大学学报(社会科学版)2011, 32 (3): 128-130.

[8] 周 明, 李庚银, 倪以信. 电力市场下电力需求侧管理实施机制初探 [J]. 电网技术, 2005, 29(5): 6-11.

[9] 石俭平. 国际投资视角下东道国环境管制与间接征收之冲突与协调[J]. 吉首大学学报(社会科学版) 2012, 33(2): 129-134.