我国内河航运发展战略构想

2012-04-29王建斌刘长俭

王建斌 刘长俭

交通运输“十二五”发展规划,把内河航运确定为转变交通运输发展方式、加快发展现代交通运输业的战略重点,内河航运发展进入新阶段。

我国河流总长43万公里,长江、黄河、珠江、淮河等主要河流横贯东西,重要支流沟通南北,大小湖泊900多个,江河湖海相互连接,有近三分之一河流适合发展内河运输,我国是内河航运资源非常丰富的国家之一。

多年来,交通运输部和地方各级政府全面贯彻落实国家战略部署,实施了一系列务实有效、针对性强、符合内河航运发展规律的重大政策措施,推进了内河航运快速发展。2011年,全国内河货运量21亿吨,连续10年排名世界第一,内河货运周转量6565亿吨公里,首次排名世界第一,长江和京杭运河成为世界上运量最大的河流和运河。

我国内河航运发展回顾

进入新世纪,特别是加入WTO后,在我国经济持续快速发展的全面带动下,我国内河航运实现了跨越式发展。

1、建设投资增长迅速

2001年至2011年全国内河建设总投资1885亿元,是新中国成立后51年总投资350亿的5倍多,内河建设投资从2001年的51亿元增长到2011年的398亿元,年均增长40%以上,是改革开放以来投资增加最快的时期。

据统计,今年1-6月,全国内河建设完成投资211亿元,同比增长33.1%(同期公路建设完成投资下降7.8%,沿海建设完成投资仅增长4.9%),继续保持快速增长势头。

2、航道等级稳步提高

2011年全国内河航道通航总里程为12.46万公里,其中1000吨级以上航道从2001年的8222公里增加到2011年的9460公里,占总里程的7.6%。全国现有船闸847座、升船机42座。2003年世界上最大的长江三峡双线五级3000吨级船闸建成通航,2011年货物通过量超过1亿吨;2010年投资150多亿元的长江口深水航道治理工程建成通航,航道水深从7米提高到12.5米。据统计,近11年300吨级以上航道、500吨级以上航道、1000吨级以上航道里程也保持稳步提高。

3、港口通过能力大幅增加

2011年全国内河港口拥有生产用码头泊位26436个,其中万吨级以上泊位340个,货物吞吐量从2001年的9.5亿吨增长到2011年的36.8亿吨,年均增长近30%;武汉、南京、苏州、无锡、镇江、南通、湖州等7个内河港口货物吞吐量超过1亿吨。近11年完成货物吞吐量从9.5亿吨增加到368亿吨。

4、船舶大型化趋势明显

2011年全国内河船舶16.6万艘,11年净减少3.4万艘;净载重量增加6729万吨达到8780万吨,内河船舶平均吨位从2001年的107吨提高到2011年的529吨,年平均提高30%。近11年内河船舶平均吨位从107吨提高到529吨。

5、运输能力显著增强

2011年拥有内河运输企业4600家,个体经营户3万家。2011年我国内河货运量为21.03亿吨、货物周转量6565亿吨公里,2001年以来年均分别增长20%和27%。内河货运平均运距从2001年的216公里提高至2011年的312公里。近11年我国内河货运量从7.1亿吨增加到210亿吨,货运周转量从153亿吨增加到656亿吨。

我国内河航运这11年的发展使自身的比较优势初步得到展示,主要表现在以下三个方面:

一是内河航运对经济拉动作用大,投资省、效益高优势凸显。我国每投入1元内河航运能形成3.5吨公里周转量,是铁路的2倍,公路的5倍;长江航运对经济的拉动作用达1:38;2001年以来长江口深水航道从7米增深至12.5米,直接效益超过1000亿元,间接效益更是巨大的。

二是内河航运成为大宗货物的运输主力,运量大、成本低优势凸显。长江航运承担了沿江冶金、电力等企业80%以上原材料和产品的运输;1997年全国内河、铁路、公路千吨公里运输成本分别为35元、61元、313元(1998年后国家取消对运输成本的统计,无相关数据);2011年重庆市完成内河货运量1.18亿吨,内河货运周转量1558亿吨公里,平均运距1320公里。重庆市内河、铁路、公路千吨公里运输成本分别为20元、160元、600元(同2009年相比内河降低33%、铁路没变、公路上升16.7%,重庆内河运输的成本优势已接近美国的水平)。

三是内河航运节能减排效果好,能耗小、污染轻优势凸显。近11年全国内河船舶平均吨位提高了4倍,能耗明显降低。根据统计,2002年至2011年重庆市货运船舶平均吨位由301吨上升到1800吨,千吨公里能耗由7.6公斤降到2.6公斤,年节油78万吨,效益66亿元,减少二氧化碳排放234万吨,由此推算全国内河航运节能减排效益是相当巨大的。

内河航运现代化标准及我国内河航运现状分析

1、内河航运现代化评价指标及标准值

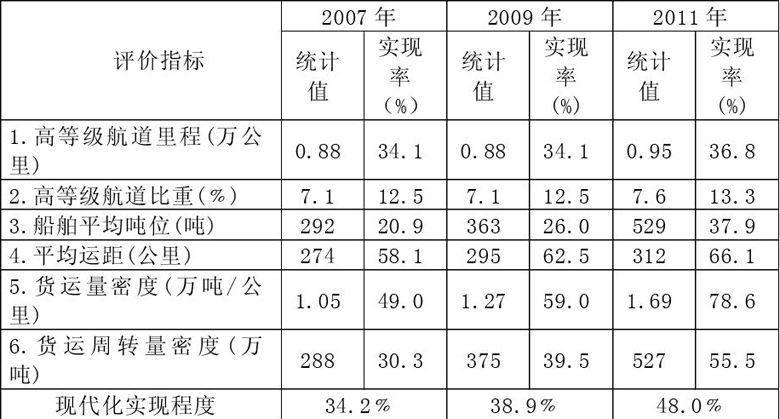

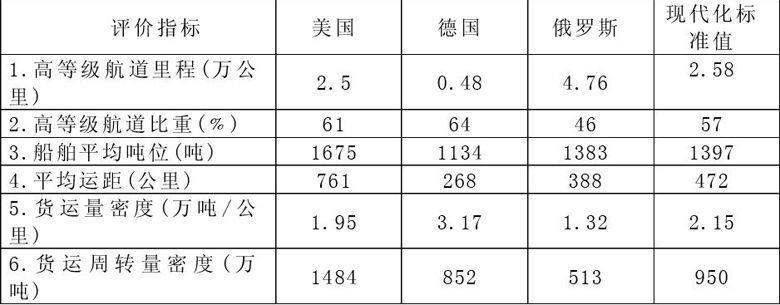

现代化评价指标由高等级航道里程、高等级航道比重、舶平均吨位、平均运距,货运量密度、货运周转量密度6个组成;现代化标准值为美国、德国、俄罗斯3个国家发展指标(最高值)的平均值。

2、我国内河航运现代化发展水平分析

根据上述标准和我国内河航运现状,得出2011年我国内河航运现代化实现程度为48%,分别比2009年、2007年提高约9个百分点、14个百分点,表明我国内河航运现代化进程在加快。

同时,应用这套现代化评价指标后5个评价指标可以评价各省市的内河现代化水平,或东部、中部、西部地区的内河现代化水平。

可以得出我国内河航运与发达国家的主要差距表现为“三低”:即高等级航道比重低、船舶平均吨位低、货运周转量密度低。2011年我国运输物流总费用约为8.4万亿,占GDP的比重达17.8%,远高于发达国家平均10%左右的水平(美国只有7.7%),其中内河航运发展相对落后、成为综合运输体系的“短板”是一个重要原因。这充分印证了交通运输部关于“我国内河航运发展相对滞后,是综合运输体系中的薄弱环节,直接影响各种运输方式比较优势和组合效率的充分发挥”的科学判断,因此,大力发展内河航运具有重要的现实意义和深远的历史意义。

我国内河航运发展战略目标

1、近期和中期目标已经明确

近期目标。根据交通运输“十二五”发展规划,到2015年,1000吨级以上航道达到1.1万公里,船舶平均吨位达到800吨(其中长江干线达到1600吨)。

中期目标。根据国务院《全国内河航道与港口布局规划》(2007年)确定的“两横一纵两网十八线”国家高等级航道(长江干线、西江航运干线、京杭运河、长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网、十八条主要支干流)和《关于加快长江等内河水运发展意见》(2011年),到2020年,1000吨级以上航道达到1.5万公里;船舶平均吨位达到1000吨(其中长江干线达到2000吨),货运量达到30亿吨。

2、远期目标设想

根据我国内河航运资源的自然禀赋和经济社会发展的要求,按照“深干线、通支线、连水系”的原则,提出2020年至2050年长远规划即:全国形成“三横三纵两网十线”(淮河干线、长江干线、珠江干线,京杭运河-杭甬运河、沙颖河-江淮运河-合裕线-赣江-赣粤运河-北江、汉江-湘江-湘桂运河-桂江,长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网,十条支线)的高等级航道网(黄河以南全国航道联网),1000吨级以上航道达到2万公里~2.5万公里,全国内河船舶平均吨位达到1500吨~1800吨,全国内河货运量达到40亿吨~50亿吨,内河货运周转量达到15000亿吨公里~20000亿吨公里。

我国内河航运发展战略及重点

1、坚持实施好“内河航运比较优势”战略

加快综合运输体系建设,在遵循“宜水则水,宜陆则陆”原则的基础上,当前应突出强调坚持发挥内河航运运量大、成本低、能耗小、占地少、污染轻、投资省的比较优势,主要基于内河航运发展长期滞后,成为综合运输体系中最薄弱的环节,是综合运输不协调、不平衡、不稳定的主要矛盾,不加快发展内河航运,大量适合内河运输的大宗货物仍然由公路、铁路运输,就难以真正改善综合运输结构、合理优化综合运输布局、有效降低综合运输成本,内河航运已经成为许多流域经济、地方经济发展的“瓶颈”。因此,必须集中一段时期加快发展内河航运,尽快补上这块“短板”,使其比较优势发挥出来,实现五种运输方式取长补短、互相调协、互相平衡,形成组合优势,产生综合效益,最终建成国家现代综合运输体系。

2、坚持实施好“内河航运优先发展”战略

在国家水资源综合利用开发中,遵循“梯级开发,航电结合”原则,坚持防洪、航运、发电等有序协调发展,改变过去重电轻航的做法,解决断航碍航限航的历史问题,通过加快制定出台《航道法》和修订出台《国内水路运输条例》,明确内河航道的公共产品和公益属性,确立内河航运在水资源综合利用中的优先地位,建立和完善内河航运发展有关法律法规体系,依法保护和开发内河航道资源,促进防洪、航运、发电、灌溉、旅游等多目标开发建设,形成各方协调、共赢发展的局面,最终实现国家水资源综合、高效和可持续利用。

3、坚持实施“产业沿江河布局”战略

立足服务经济社会发展全局的高度,遵循“需求导向,良性互动”原则,坚持工业产业沿江沿河布局,带动内河航运发展。一是完善工业布局,引导沿河建企业、设立物流园区;二是完善行业政策,引导大宗货物从铁路、公路向内河航运分流,不断提高内河航运在国内长距离、大宗散货的承运比重,鼓励干支直达、江海直达,形成经济发展与内河航运互相促进的局面,实现内河航运的可持续发展。

4、把高等级航道和标准化船舶作为长期战略重点

集中力量建设高等级航道。一是实施“深水战略”,长江上游航道加快梯级开发,长江中游航道开展长河段整治,下游航道推进系统治理等,使长江干线航道全线达到一级以上航道标准。珠江干线航道、京杭运河航道等级进一步提高;二是实施“运河战略”,尽快启动修订《全国内河航道与港口布局规划》工作,将江淮运河、湘桂运河、赣粤运河、平陆运河、闽赣运河、浙赣运河等重大工程纳入国家布局规划,并加快推进工程建设,早日沟通长江与淮河、长江与珠江、长江与闽江等水系航道,实现黄河以南全国内河航道联网。

坚持不懈推广标准化船舶。长江干线重点推广3000~5000吨船舶及万吨船队,西江干线重点推广2000~3000吨船舶,京杭运河重点推广1000~2000吨船舶,尽快启动实施《全国内河船型标准化实施方案》,加大中央财政资金补贴力度,带动地方、企业资金投入,按照“关后门、开前门、调存量”的原则,加快推进船型标准化,加速淘汰老旧、落后、高耗能运输船舶,提高船舶的平均吨位,降低运输成本,提高运输效率,增强内河航运竞争力。

(第一作者单位:交通运输部水运局;第二作者单位:交通运输部规划研究院)

相关链接:主要发达国家内河航运情况

——美国

1705年出现内河航运,1879年成立密西西比河委员会,1928年开始系统治理密西西比河航道。1996年内河货运量7.99亿吨、货运周转量6086亿吨公里,为历史最高。主要经验为:

1.通过产业布局推动内河航运发展。1952年至1976年的25年间沿密西西比河建设1万多个企业,投资高达1800亿美元,有力地促进了内河航运的发展、繁荣、发达。

坚持水资源综合利用。河流治理以防洪为主、航运第二,兼顾发电、灌溉等,产生巨大的综合经济、社会效益。

中央政府统一管理内河航道。中央政府设立陆军工程兵团负责管理全国内河航道,在全国设14个区,管辖41个分区。

国家财政保证航道建设。1824年-1995年的170余年间航道建设投资800多亿美元,保证了航道建设的公益性,维护了国家利益。

建设标准统一的高等级航道网。密西西比河航道通过运河与五大湖、圣劳伦斯河等航道相通,实现了全国航道联网。

推行船型标准化战略。1918年开始推广标准船舶,标准船队为2万吨,密西西比河最大船队6万吨,大大提高了运输效率。

——德国

二战前修建基尔运河、沿海运河;二战后完成莱茵河、美茵河等梯级渠化、运河建设。95年内河货运量2.38亿吨、货运周转量639亿吨公里,为历史最高。主要经验为:

通过发展沿河经济促进内河航运的繁荣。德国航道网联通鲁尔等工业区、法兰克福等工业城市,大量钢铁、化工企业沿河布局,通过内河,源源不断地把原材料运进和产品运出。

坚持依法开发与航运优先。在河流开发中把航运作为首要目的,同时兼顾防洪、灌溉、发电等,确保了水资源的综合开发利用。

中央政府统一管理内河航道。通航河流的开发统一由交通部负责,并在全国设立6个航道总局、31个航道署。

国家财政保证内河航道建设。1960年至1985年的25年间航道建设投资150亿马克,保障了航道建设资金需要。

按照统一标准建设航道。形成以莱茵河为主的全国航道网。

持续推进船舶的大型化和标准化。

政策引导货物向内河航运分流。国家规定50公里以上公路运输和铁路运输全国统一定价,内河航运自行定价,大宗货物纷纷转向内河,充分发挥内河航运在大宗货物方面的比较优势,节约了成本。

——俄罗斯(前苏联)

俄罗斯(前苏联)从20世纪30年代开始实施五年内河建设计划,坚持几十年。1987年内河货运量6.73亿吨、货运周转量2527亿吨公里,为历史最高。主要经验为:

坚持综合开发内河航运资源。完成伏尔加河、顿河、乌拉尔河等梯级渠化,大大改善了通航条件,促进航运的大发展、大繁荣。

重视建设运河工程。实现内河航道与白海、波罗的海、黑海、亚速海和里海联通,全国运河里程高达2万公里。

中央政府统一管理内河航道。全国航道统一由交通部负责,下设10个地区航道局、4个运河局。