自我效能感和社会环境视角下的大学生体育锻炼态度测量

——以绍兴市大学生为例

2012-04-13李德奇

李德奇

(浙江越秀外国语学院,浙江绍兴312000)

大学生是未来社会的主人,大学生群体的身体健康水平对国家的未来发展有重要影响。但从目前情况看,不同大学生群体对体育锻炼的态度存在较大差异。部分大学生对体育锻炼态度冷漠,忽视体育锻炼的问题一定程度上存在。为了科学引导大学生体育锻炼行为,促进大学生养成自觉锻炼的良好习惯,需要深入研究大学生体育锻炼习惯的内在形成机制和外部促进机理,真实了解不同群体的大学生对体育锻炼的态度。

1 研究思路

从社会心理学的角度,态度与个人价值观和基本需要有着密切的联系。但从社会实践来看,很多态度是难以通过直接观察的方式得到的,而是需要通过可见反应来显示出来。同时,态度也是可以测量的。由于态度测量具有评价性,因此在一些现实情况中,被试可能并不愿意真正表达自己的态度或者不能明确表达自己的态度,这时就需要采用间接的方法进行态度的测量。在现实的社会环境中,对大学生体育锻炼态度有重要影响的因素包括大学生的内在能动性和外部社会环境。近年来,班杜拉的自我效能感理论在临床心理学、人格心理学、教育心理学、社会心理学等领域得到了大量成功的应用。由于自我效能理论对人的行为选择和坚持性进行了原理性的解释,因此可以作为研究大学生体育锻炼态度内在动因的重要理论工具。同时,身体活动生态学模型和交互决定论的一些研究成果也表明:社会环境因素对个体的体育锻炼行为会产生较大的影响。

本文基于自我效能感与社会环境的视角,以复杂系统理论为理论基础,研究构建了大学生体育锻炼态度模型,并基于间接态度测量的思想,采用模糊评价的方法,对大学生体育锻炼态度进行测量,为研究不同群体的大学生体育锻炼态度提供较为系统和科学的参考。

2 自我效能感与社会环境视角下的大学生体育锻炼态度模型描述

大量研究实践表明,体育锻炼具有很强的“参与容易,坚持难”的特征[1]。影响体育锻炼的因素很多,最重要的就是体育锻炼态度。体育锻炼态度是个体对待众多外界事物所持有的态度的一种,是指个体对体育锻炼的一种评价和心理倾向。社会认知理论认为,人类不仅仅是被外部环境塑造的反应性有机体,还具有积极的主体能动性[2]。因此,影响体育锻炼态度的因素可以概括为个体内在的主观因素以及外部环境影响的客观因素。自我效能感(s e l f-e f f i c a c y)是班杜拉(B a n d u r a)社会认知理论中的重要概念,是指个体对自己具有组织和执行到达特定成就的能力的信念[3]。班杜拉认为,当人们在有了相应的知识、技能和目标时,自我效能感就成为行为的决定因素。自我效能感高的人有较强的自信心,能够在困难面前坚持下去;而自我效能水平低的人则没有克服困难的坚定信心,在困难面前不能坚持自己的行为。因此,自我效能感是人们参加体育活动的强大支持力,可以作为测量大学生体育锻炼态度的内在要素。从本质上看,体育锻炼是一种社会化的行为,体育锻炼态度的形成是一个由量变到质变的循序渐进的过程,受到社会环境、体育知识、体育锻炼的客观条件等多方面因素的影响与制约。包括学校体育、父母的支持、体育场所设施等社会环境和物理环境都影响着人们的锻炼行为[4]。

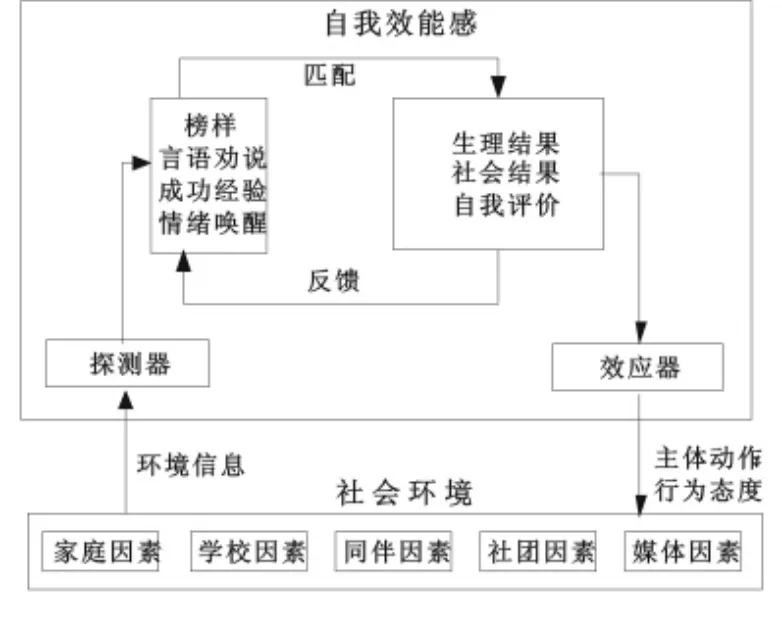

近年来,对复杂适应系统理论的研究发展很快,在多个领域得到了成功应用[5]。班杜拉将自我效能理论的基础描述为三元交互决定论,即环境、行为以及表现为思维、认知、自我评价等的人的主体因素之间的交互决策关系。因此,可以采用复杂适应系统理论的刺激-反应模型,在自我效能理论框架内描述社会环境因素和自我效能感与大学生体育锻炼态度之间的模型关系。具体描述模型如图1所示。

图1 社会环境、自我效能感与体育锻炼态度关系的模型

图1中,模型的三个主要部分包括探测器、I F/THE N规则和效应器。探测器代表了主体从社会环境中抽取信息的能力,I F/THE N规则表示主体根据自我效能感的基本思想对信息进行处理,而效应器则代表了对主体态度的具体影响,同时也反作用于环境,这一过程呈现一个循环的链式反应过程。

3 绍兴市大学生体育锻炼态度测量模型的建立及实证分析

3.1 基本问卷量表的编制和处理

根据社会环境、自我效能感与大学生体育锻炼态度之间的关系模型,探究社会环境和自我效能感对大学生体育锻炼态度的影响关系。将自我效能感作为测量大学生体育锻炼态度的内在要素。一般自我效能感描述了个体应付各种不同环境的挑战或面对新事物时的一种总体性的自信心,因此采用一般自我效能感量表对自我效能感进行测量。量表包括10个项目,采用5点量表形式,划分为完全不正确、基本不正确、难以确定、基本正确、完全正确5个评定等级,分别给予1~5分,量表分数越高说明自信心越高。

本文根据绍兴市大学生的特点,结合实际调查走访,将影响大学生体育锻炼社会环境的影响因素划分为:学校因素、家庭因素、同伴因素、社团因素和媒体因素,给出社会环境问卷量表问卷共20题,拟定了包括家庭、学校、同伴、社团、媒体等影响因素的条目。按照完全不符合、基本不符合、难以确定、基本符合、完全符合5个等级进行评定,分别给予1~5分。

3.2 指标体系的构建

根据自我效能感与社会环境对大学生体育锻炼态度的影响关系,建立了自我效能感和社会环境2个一级指标,在一级指标之下,将不同类别的问卷题项分别设定为二级和三级指标。通过问卷调查,根据领域专家和调查对象的评价结果以及对反馈意见进行统计分析,确定大学生体育锻炼态度评价指标体系如表1。

3.3 绍兴市不同群体大学生体育锻炼态度实证研究

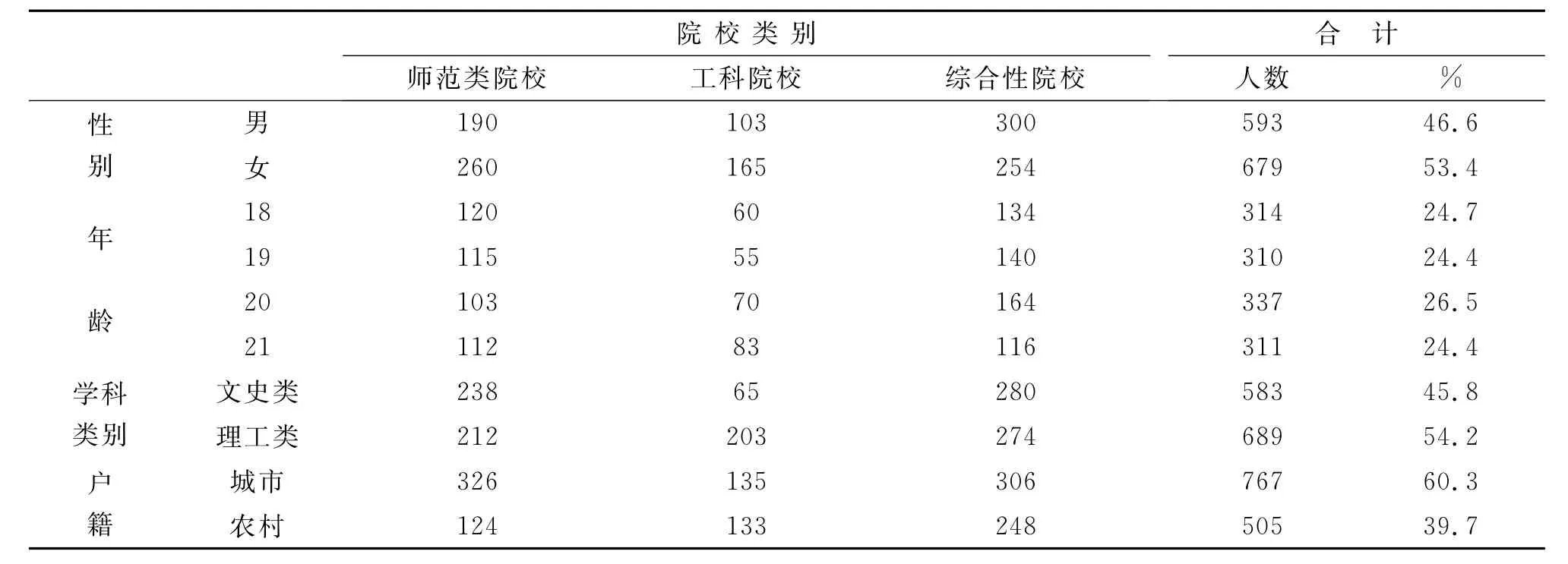

为实现和验证本文建立的大学生体育锻炼态度测量体系的有效性,以表1给出的测量框架为依据,抽取绍兴市部分高校的学生为样本,对不同大学生群体进行问卷调查。样本来源为浙江越秀外国语学院、绍兴文理学院、浙江工业职业技术学院,绍兴职业技术学院、绍兴邮电学院等高校。具体样本的人口统计学特征见表2。

基于被试的四种背景特征,对问卷结果进行统计,得到相应的测量数据,基本形式见表1。表1中的数据是对绍兴文理学院外国语学院部分学生的问卷调查的统计结果。基于对问卷调查的统计结果,采用多指标模糊评价方法对绍兴文理学院外国语学院部分学生的体育锻炼态度测量进行实证分析。具体过程如下:

第一,设置评价指标体系,建立因素集。根据表1的评价指标体系,大学生体育锻炼态度的一级指标因素为2个,定义为U={u1,u2}={一般自我效能感,社会环境}。一级指标因素之下为二级指标,记第i个一级指标因素ui,这里Uil,u12,…,uik},i=1,2。其中,k与测量指标第i个因素测量准则的数量有关。建立测量指标体系的评判集,设模糊评判集为V,V={v1,v2,…,vm}。本文定义评语集V={非常好,较好,一般,较差,非常差},为五级评语。

表1 大学生体育锻炼态度评价指标框架

表2 绍兴市部分高校大学生样本的人口统计学特征(人)

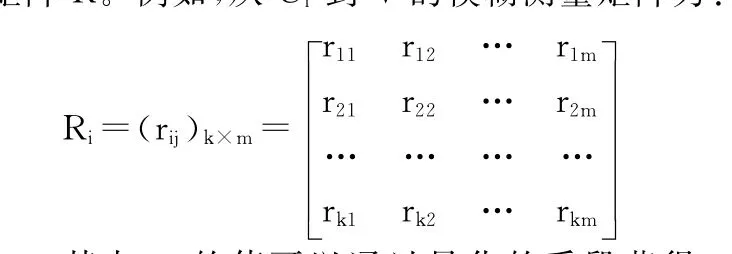

第三,建立模糊测量矩阵。对评价目标从每个因素集Ui进行量化,确定因素对模糊子集的隶属度,得到模糊关系矩阵R。例如,从Ui到V的模糊测量矩阵为:

其中,rij的值可以通过量化的手段获得,也可以通过问卷调查和专家打分的方式获取。例如,对于大学生一般自我效能感这一指标进行的模糊测量,得到模糊测量矩阵:

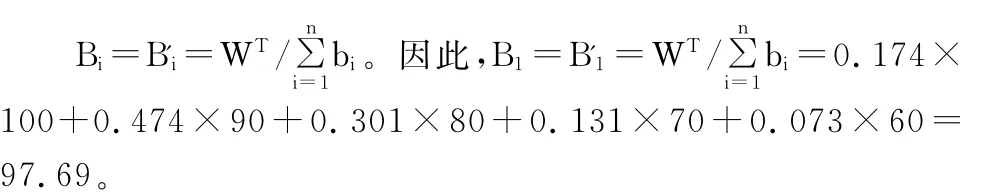

对于评判集V的隶属向量:B'i=Ai·Ri即为下一级子指标层对指标Ui模糊评判的结果。依此计算,B'i=A1·R1=(0.10,0.10,0.10,0.10,0.10,0.10,0.10,0.10,0.10, 0.10)×R1=(0.174,0.474,0.301,0.131,0.073)。

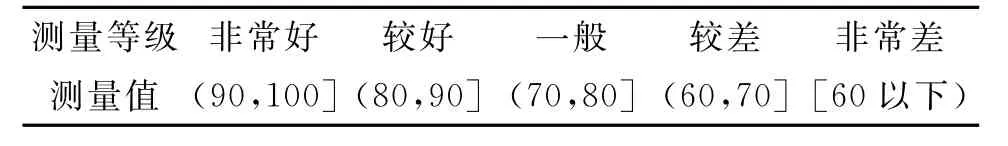

为了结果显示更加直观,通常采用百分制的形式加以表示,增加等级加权向量,如表3所示。

表3 模糊等级评价表

其中等级加权向量:W=(100,90,80,70,60)。采用幂平均算子合成,有:

同理计算社会环境因素这一指标进行的模糊测量,可得B 2=88.58。

对于绍兴文理学院外国语学院部分学生的体育锻炼态度测量而言,A=A·R=(0.60,0.40)·(97.69,88.58)T=94。根据模糊等级评价表(表3),可以得出结论,绍兴文理学院外国语学院学生的体育锻炼态度测量为非常好。

同样方法,对浙江越秀外国语学院西方语言学院部分学生进行问卷调查和模糊评价测量,得到其体育锻炼态度测量结果为89。(注:为了使对比具有可信性,在测量分组统计中,需要保持学生户籍状况(农村、城市)和性别比例一致。)显然,在专业类别、学生户籍状况、性别比例无明显差异的情况下,浙江越秀外国语学院学生的体育锻炼态度要略低于绍兴文理学院的学生,表明绍兴文理学院在体育硬件设施和学校对学生体育锻炼方面的重视程度等方面要强于浙江越秀外国语学院,最终对学生的体育锻炼态度产生了一定程度的影响。

采用这样的研究方法,论文通过对浙江绍兴5所高校1172名大学生自我效能感和社会环境影响程度进行调查问卷,采用文中的方法进行体育锻炼态度测量,结果表明浙江绍兴几所院校大学生体育锻炼态度总体上处于较好水平,但在性别上存在显著差异,男生明显好于女生;同时不同专业之间体育锻炼态度差异较小,但不同院校间体育锻炼态度有一定差异,显示了院校体育基础设施和体育锻炼风气对大学生体育锻炼态度有显著影响。另外,城市学生体育锻炼态度略好于农村户籍的学生,表明了家庭影响因素也具有一定的作用。

4 结束语

研究大学生体育锻炼行为,培养大学生终身体育锻炼的意识、行为习惯,是时代和社会对大学生全面发展的要求,也是大学生如何形成终身体育观念和终身锻炼行为研究的一部分,具有重要的社会价值和实践意义。

[1]黄希庭,张力为,毛志雄.运动心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2004.

[2]吴丹伟.教育领域中的自我效能研究进展[J].健康心理学杂志,2004,12(1):56-57.

[3]A.班杜拉.自我效能:控制的实施[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

[4]R o b e r t S W e i n b e r g.F o u n d a t i o n o f S p o r t a n d E x e r c i s e P s y c h o l o g y(2t h).H u m a n K i n e t i c s,1999.

[5]陈禹.复杂适应系统(C A S)理论及其应用——由来、内容与启示[J].系统辩证学学报,2001,9(4):35-39.