促进收入公平分配的所得税效应及体系构建

2012-03-26王怡璞

王怡璞 史 册

(中国人民大学,北京 100872)

收入分配状况是影响经济社会发展的一个重要因素。改革开放30年来,我国的收入分配状况发生了重大变化。在全面建设小康社会的新形势下,收入差距的扩大受到越来越多的关注。由于税收,尤其是所得税在调节收入公平分配方面发挥着重大的作用,本文试图以所得税对居民收入公平分配的调节为视角,研究我国促进收入公平分配的所得税体系,包括个人所得税与社会保障税的构建问题。

一、所得税调节收入分配的效应分析

测量税收分配效应的方法主要包括比较税前与税后的洛伦兹曲线哪个更靠近绝对均等曲线;比较税前与税后基尼系数(G、G*)的变化情况;对比分析税前与税后收入差距的测度指标等。在第二种方法的基础上,Musgrave和Thin在1948年提出了具体的测量税收调控收入分配效应的指标MT(Musgrave and Thinmeasure)指数。这一指标可用公式表示为:

本文使用MT指数与基尼系数万分法对2000—2009年中国统计年鉴城镇居民的收入数据进行测算。在无法获得理想的税前与税后数据的情况下,以总收入与可支配收入作为居民税前与税后收入的替代指标。由于个人所得税的纳税人主要为城镇居民,因此将研究重点集中在城镇居民的收入变化上。

由表1可见税前与税后城镇居民收入的基尼系数变化很小。MT指标在2004、2005年达到最大值,但也仅仅维持在了0.0029的水平,税收调控作用不大。2000、2001与2009三年,MT指标甚至为负值,税收对收入公平分配存在逆向调节效应。

基尼系数虽然是测度收入分配总体差距状况的通用指标,但在应用中也存在很多缺陷。因此,我们在利用基尼系数说明和分析税收调控效应的同时,还需要结合其它指标进行具体分析。相应的,本文采用收入均等指数、库兹涅茨比率等指标进行研究(参见表 2)。

三个指标均显示出我国的税收调控效果十分微弱,甚至在有些年起到了拉大收入分配差距的负作用。

?

二、调节收入公平分配效应弱化的原因分析

(一)税制结构的制约因素分析

2011年全国税收总收入完成89720.31亿元,而个人所得税收入为6054.09亿元,只占6.7%。与此同时商品税的规模高达67.9%。①http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/gongzuodongtai/201202/t20120214_628012.htm l对调控收入分配有直接调节作用的所得税比例过小,直接决定了我国现行税制对收入分配的调控力度不大。

进一步对个人所得税进行分析,通过表3个人收入税及其占家庭总收入比重进行对比分析。此处个人收入税是指对以家庭为单位征收的个人所得税所进行的统计。

从表3中可以看到,不同收入组别的个人所得税支出随收入的增加而增加的趋势较为明显,具有累进性质。但数据表明,个人所得税在家庭总收入中所占比重过小,最低收入组中只占0.04%,即使在负担最重的最高收入组其个人所得税仅占1.80%,直接限制了个人所得税调节作用的发挥。

(二)个人所得税的制约因素分析

1.课税模式不合理。我国现行个人所得税为分类所得税制,将个人所得分为11个项目实行不同的税率和课征方法。收入水平相同的居民之间,会产生由于收入来源的不同而缴纳的税款不同的现象。收入来源多、收入高的纳税人会少缴税甚至不用缴税;而收入来源少、相对集中的纳税人税收负担会较重。由此可见,分类所得税制既不符合税收的能力负担原则,也不利于收入公平分配。同时,还容易给纳税人提供逃避缴税义务的机会,间接促进了纳税人分解收入,以达到多次扣除费用的目的,有碍于个人所得税制度的顺利实施。

?

2.扣除标准过于笼统。我国现行的个人所得税扣除标准没有考虑到纳税人所在家庭的赡养人口、医疗保险费用、养老、住房、教育等基本生活费用开支,没有综合考虑成本费用、生计费用和个人的具体负担以及住房制度、教育制度改革的需要,从而扭曲了收入分配的调控功能。同时,费用扣除标准的调整严重滞后,没有根据通货膨胀率而相应提高费用扣除的标准。

3.对财产性收入的征税力度不够。分析城镇居民不同收入层次的收入来源,得到表4。

?

工薪收入占家庭总收入的比例呈现倒U型结构,由此可见,工薪所得税的税负大都落在了低收入与中等收入群体上。不同收入阶层中收入比例差别最大的是财产性收入,从理论上讲,理应对高收入户的财产性收入加大征税力度。

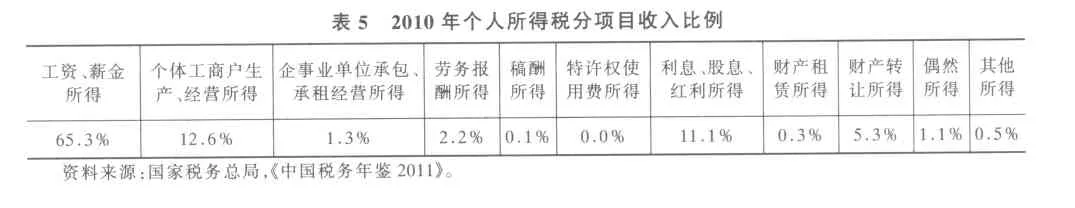

表5中可以看出,对工资、薪金所得的征税占全国个人所得税收入的65.3%,而造成收入差距过大的财产性收入,包括利息、股息与财产转让所得税收只占16.4%。除此之外,我国对财产性收入实行20%的比例税率,拉大了不同收入群体之间的收入份额差距,进一步造成了居民间实际税收负担不公平。

?

(三)社会保障税的缺位分析

我国目前尚未开征社会保障税,而是采用行政收费制度,即在职工取得工资、薪金的环节直接扣除社会保险费。目前已开设的主要有养老保险基金、失业保险基金和医疗保险基金等,这些基金从本质上讲是社会保障税的雏形。我国征收的社会保障费存在缺陷。

1.社保费率高。对于企业来说,各种社会保险费的费率分别为养老保险费20%、失业保险费2%、医疗保险8%左右,加上工伤保险、生育保险等,企业保险费率为职工缴费工资总额的30%左右;而纳入社会保险范围的劳动者个人的社会保险费率则包括养老保险8%、失业保险1%、医疗保险2%。尽管有关条例规定可以根据经济发展情况适当调整个人社会保险费率,但从总体来讲,个人缴费比例达到缴费工资的11%左右。过高的社保缴费费率,加重了参保企业和职工的负担,限制了居民可支配收入的增长。

2.覆盖范围窄。我国目前养老、医疗、失业等社会保障的覆盖面较窄,尤其是广大农村居民被排除在外,削弱了社会保障税对收入分配的调控力度。

3.征收管理制度薄弱。由于社会保险基金并不是以统一法律和制度固定下来的,其征收范围仅限于城镇区域范围,分各省市区域运行,不仅没有全国范围的统一性和规范性,更未上升到法定的税收层次,在筹资过程中的阻力大,企业拖欠、拒缴社会保险费的情况普遍。因而,这种以收费形式征收社会保障制度资金的方式,不仅无法为社会保障制度提供稳定的资金来源,更难以使社会保障税成为国家调控居民收入分配的有力工具。

三、促进收入公平分配的所得税体系的构建

(一)个人所得税体系的完善

完善个人所得税体系是一项长久的工程。从短期来看,需要进一步调整税率结构,加大对财产性收入的征收力度;从长久来看,应逐步实施劳动所得税抵免制度和以家庭为单位的综合所得课税制度。

1.调整税率结构。我国在2011年进行了多项个人所得税改革措施,主要包括提高起征点,降低最低税率,调整税率级次等。目前多数国家采用的累进税率档次一般不超过6档,我国应对个人所得税税率结构进一步地调整,可以降为4-5档。

2.加大对财产性收入的征税力度。对财产性收入的征税,既要符合公平原则,又不能伤及税本。因此财产性收入应设定一定数额的免征额,并实施分项目累进税率,对高收入者的特定收入来源加强税收监管,提高税率。

3.建立劳动所得税收抵免制度。近年来,发达国家实施的福利政策普遍从消极走向积极。美国推出了个人勤劳所得税收抵免制度(earned income tax credit),这是一种针对特定弱势群体低收入劳动者的税收优惠和社会福利政策。如果特定弱势群体的低收入劳动者,每年的勤劳所得低于一定数额,就可以向税务部门申请获得个人劳动所得税收抵免。抵免额根据纳税人的收入和家庭成员状况制定,当家庭的净收入超过一定数额时,抵免额会逐步减少。如果抵免额超过纳税人的应纳税额,那么政府按差额对该纳税人提供财政补贴。由此可见,这种抵免制度实质上是一种建立在税收基础上的现代化社会福利保障制度。一方面,该制度将福利与工作挂钩,对低收入者形成一种增加收入的激励机制,积极就业可以获取更多的税收优惠与转移支付。另一方面,这种制度将发放社会福利与个人所得税收的征缴紧密相联,使福利补贴的发放建立在了解个人和家庭实际收入的基础上,从而使社会福利保障政策更有针对性、效果更直接、过程更透明。这为我国进一步的税制改革提供了一个良好的范本。

4.实施以家庭为单位的综合所得课税制度。实施以家庭为单位的综合所得课税制度,一方面要加强税收征管,增强纳税人纳税申报的意识,对纳税人多渠道的收入进行合并征税。另一方面,个人所得税发挥调节收入分配的作用更依赖于税前费用扣除制度的完善。目前实施的每月3500元的税前费用扣除并不能准确反映纳税人的家庭人口、赡养、抚养、就业、教育等基本情况所决定的实际纳税能力。我国需要在相当长的一段时间内,建立起与综合所得税体系相配套的家庭扣除、医疗扣除与住房扣除相结合的扣除体系。

(1)费用扣除制定的依据。杨斌(2006)总结了学术界对工薪税前费用扣除标准的不同观点,认为全国城镇居民年人均消费支出、发达地区职工基本消费支出、全国职工平均货币工资、农民工最高收入、不同地区的纳税人的实际收入等五个指标均不能作为确定扣除标准的依据。个人所得税费用扣除额设定的目的在于从纳税人的收入中扣除维持最低生活所需开支部分。因此,扣除额应包括为获得应税收入而支付的必要的成本费用(即费用扣除)与赡养纳税人本人及其家庭成员的最低生活费用(即生计扣除)。

(2)费用扣除制定的标准。大多数学者都赞同引入浮动的费用扣除率制度,将费用扣除标准进行通货膨胀指数化,即按照每年消费物价指数的增减,相应调整费用扣除额与纳税等级,以剔除通货膨胀对名义所得的影响,真实地反映纳税人的纳税能力,增强个人所得税制的弹性。但是对于是否维持全国统一标准,学术界还没有达成统一的观点。马福军(2010)主张个人所得税费用扣除额应维持全国统一标准。丽颖等(2010)则认为,纳税人的基本生计费扣除按照消费支出占全国平均水平的比例,将全国分为四类地区,实施地区有别的生计费扣除标准。针对我国的具体情况,我们认为,财政部或国家税务总局可根据每年的物价变动情况对费用扣除额进行相应的调整,以适应不断变化的经济形势,进一步提升居民的消费能力,满足国家和纳税人的共同需要。同时,为避免高收入者向高费用扣除额的地区流动以减轻税收负担,造成个人所得税大量流失的情况,各地区的费用扣除额应保持统一标准。

(3)细化费用扣除的项目。德国对社会保险费、职业训练费、捐款费、赡养费等实行限额扣除,债务利息、教会税、往返工作交通费可以按实际支出扣除。英国对工资收入、利息收入与慈善捐款等实行限额或限率扣除;按家庭成员结构计算的生计费用实行定额扣除;对根据国民保险制度对失业者的健康、分娩等投保的保险金法院判决的赡养费,缔结期为六年以上的慈善捐款契约的每年捐赠部分则据实扣除。加拿大的个人所得税税前扣除费用包括了养家糊口的“生计费”,如注册退休金、储蓄款、小孩照料费、保姆费、安家费、生活费等。日本计算应税所得时社会保险金可以按实扣除;人寿保险支出、公益支出和捐赠支出等则要严格按照税法规定的限额或限率进行减除;对个人医疗费实行规定限额内由自己负担,超过限额部分允许扣除的办法;实行定额扣除的项目以个人生计费支出为主,而对残疾人、丧偶者也有一些特殊的定额扣除规定。国外的税前费用扣除给予了纳税人基本的生活保证,体系较为完善。

针对我国的现实状况,由于长期以来实施的计划生育政策,致使目前一对夫妇赡养老人、抚养儿女的责任较重。同时,鉴于基本医疗保险制度难以满足居民实际医疗保健的需要,个人的医疗支出也存在负担较重的情况。从长远看,应考虑进一步允许将居民医疗、教育、住房方面的支出作为税前费用扣除,减轻中等收入人群的税收负担,提高可支配收入水平。家庭费用扣除方面,允许对承担抚养、供养、赡养义务的纳税人进行家庭费用扣除,扣除项目可包括配偶扣除、赡养老人扣除与教育费用扣除。李斌(2004)提出家庭扣税的标准可以由家庭扣除系数乘以各地最低生活标准,对承担抚养义务的人发放《家庭扣除证书》以解决扣除对象认定的问题。如果纳税人要赡养无经济来源且在一定年龄以上的老人,每人每月可以加计扣除一定金额。教育费用扣除可分为对个人的教育支出与对子女的教育支出。对子女的教育支出考虑区分不同阶段进行扣除。医疗扣除方面,纳税人可以凭借医疗的相关凭证,根据扣除医疗保险以外的实际开销来规定扣除范围和扣除标准。住房支出扣除方面,王齐祥(2009)反对目前住房公积金可以税前扣除的规定,认为其存在累退因素,应将现个人承担的住房公积金列入应税所得;由单位支付的部分仍然免征个人所得税,这样不仅可以减轻财政的过度负担,还可以增强个人所得税的调节力度。我们认为,可以研究在条件具备时,允许将购买第一套普通购房发生的贷款利息支出进行税前扣除。

(二)社会保障税体系的构建

社会保障是国家实现收入公平分配的基本制度。我国应逐步完善社会保障税的体系,加快社会保障费改税的进程。首先,应扩大覆盖面,把社会保障税的征收覆盖范围扩大到全社会,将农村居民纳入全国的社保体系中。其次,规范税基。社会保障税的税基需要加以明确界定,不仅应包括企事业单位按照国家规定发给职工的工资、奖金、补贴部分,还应包括企事业单位以各种名目发放的货币、实物等福利部分,进行严格征管。同时,社会保障税的开征应遵循循序渐进的原则。这就要求其税率应与目前社会保险缴费率水平衔接,根据社会的实际需要、企业与个人的具体情况来科学设定,以减少社会保障税的征管阻力。

〔1〕岳树民.中国税制.北京:北京大学出版社,2010.

〔2〕贾康.合理促进消费的财税政策与机制.税务研究,2010年第1期.

〔3〕雷致青,兰延灼.我国基尼系数现状与税收调控政策选择.税务研究,2006年第9期.

〔4〕李斌.建立个人所得税费用扣除体系的设想.税务研究,2004年第11期.

〔5〕李聪睿.计算基尼系数的算法研究及其应用.广东工业大学学报,2005年第6期.

〔6〕李军,张丹萍.度量收入分配的均等指数方法及其应用.数量经济技术经济研究,2005年第6期.

〔7〕丽颖,张雅丽等.浅议个人所得税费用扣除项目与标准.税务研究,2010年第3期.

〔8〕林宏,陈广汉.居民收入差距测量的方法和指标.统计与预测,2003年第6期.

〔9〕马福军.个人所得税费用扣除应建立全国统一标准下的浮动机制.税务研究,2010年第3期.

〔10〕王齐祥.对个人所得税费用扣除标准的若干思考.税务与经济,2009年第4期.

〔11〕王仲淼.建立我国个人劳动所得税收抵免制度促进拉动内需,缓解贫富分化.经济界,2009年第4期.

〔12〕辛小莉.扩大居民消费需求的税收政策选择.税务与经济,2009年第2期.

〔13〕杨斌.论确定个人所得税工薪所得综合费用扣除标准的原则和方法.涉外税务,2006年第1期.