国外职工体育的发展现状分析*

2012-03-06赵玉娟

赵玉娟

(河南机电高等专科学校基础部,河南新乡 453000)

第二次世界大战以后,西方发达国家的经济迅速从战争废墟中崛起,经历了恢复和快速增长期,工业化和城市化进程加快。高度的现代文明在给人类带来许多实惠的同时,也给人类带来了很多的困惑。人们在寻求解决所面临难题的同时,进一步认识到体育的独特作用,促使发达国家体育运动事业发生了深刻的变化。本文通过对国外职工体育的普及程度、设施、形式等方面进行分析和比较,旨在为我国职工体育及大众体育的发展提供理论与实践依据。

1 国外职工体育发展与大众体育普及程度的提高

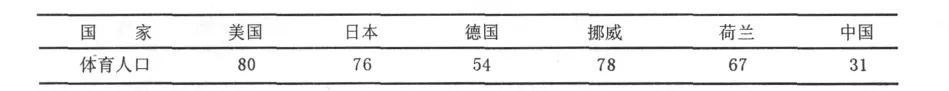

职工体育的发展与普及是随着大众整体的普及发展而发展的,由于工业革命的兴起与发展,产业工人大大增加,各企业职工已占就业人口的大部分。因而参与大众健身的大众体育人口中企业职工占有相当大的比例。同时,企业职工参与体育健身的人数又随大众体育普及不断发展壮大。大众体育的普及与发展,是受着社会经济水平的制约,并以社会经济作为开展大众体育的基础,社会经济发达程度及国民健康意识等诸多因素,决定了大众体育的发展。在一些工业发达国家其体育人口占总人口的比例越来越高。据美国大众体育活动情况的调查表明,从1961年至1981年20年间,美国经常参加体育活动的人数从占总人口的1/4增加到1/2,到1991年,美国体育人口占总人口的64%以上,全国平均每天有7000多个场馆有赛事,每天有2560万人下班后到公共健身中心和企业健身中心健身俱乐部去锻炼。从锻炼强度看,1995年美国参加中、高强度体育锻炼的人数分别占20.1%和14.4%。有关资料表明,目前美国体育人口已从上世纪末的77%上升到80%左右。经常参加体育活动的成年人超过50%,按照职工在成年人中所占的比例,美国的职工体育人口数量已相当可观。

表1 各国体育人口对比表(%)

美国大众体育的蓬勃发展,离不开众多的体育志愿者的支持。目前,美国有1700多万社区体育志愿者,在体育指导、联络、咨询、组织、设施保护、募捐、宣传、推广等方面发挥着重要作用。如洛杉矶市除有1900多名从事大众体育的职工人员外,还拥有5000多名志愿者,其中包括许多企业职工,在提高体育服务范围和服务质量中发挥着重要作用。美国人对观看各种体育比赛也非常热衷。现在,美国成年人平均每人在一年中有8次去赛场观看体育比赛,从各单项比赛的收入来看,美国人目前最喜欢看的是棒球、篮球和橄榄球比赛。

荷兰人口尽管只有1600万,但体育志愿者达到100万人,即16个人中有1人是志愿者。挪威的人口仅有450万人,志愿者竟达到35万人,即14人中有1人是志愿者。按照一名志愿者为10名参与锻炼者服务的比例来计算,荷兰与挪威的体育人口分别达到了67%和78%。

德国大众体育是以体育俱乐部为中心的,德国体联下属有81000多个注册俱乐部,有3%的包括大量企业职工在内的德国人是这些体育俱乐部的会员。

总之,随着世界各国大众体育的发展普及,其组织、领导基本由各级体育联合会和遍布全国城乡各地的体育俱乐部组成,各基层组织的完善发展使体育人口的比例呈越来越高的发展趋势。

2 国外职工体育的发展与体育设施的完善

体育场地设施是开展职工体育的重要前提条件,许多国家以法律等形式明确规定所有运动场地都要向各类人群开放,充分挖掘现有场地的潜力,提高学校、企业运动场馆的利用率;统一规划、集资兴建和综合利用新场地;如巴西名城圣保罗市每到周末就有数以百计的街道关闭,从早到晚供群众从事体育活动。美国的体育场馆数量更居于世界前列,人均占有体育场地面积为14平方米。美国出台的“健康公民2000”规划中具体规定,1802~250人以上的单位,必须提出本单位的体育发展规划,必须为参加体育锻炼者提供活动的场所。具体指标为:59~99人的单位,应建有供25%的人参加活动的场所;100~249人的单位应建有供35%的人活动的场所;250~749人的单位,应建有可供45%的人锻炼的场所;750人以上的单位,应建有可供65%的人活动的场所[1]。美国的一些大中型企业近年来已经认识到人力资源对企业发展的重要性,纷纷将对企业发展的投资重点由物质转向人力,为企业职工购置体育健身器材。根据资料显示,2005年85%的公司企业有自己的体育设施。美国的工商企业为提高职工健康水平、改善福利,也纷纷在工作场所建立健身房,提供健身设备,有的还举办学习班,为社区的竞赛活动提供赞助。在美国不仅企业领导重视职工体育的开展和体育条件设施的配备,美国政府也高度重视大众体育健身设施的建设问题。在美国的大众体育体系中,最关键的是能否向大众提供足够的场地与设施。因此,美国各级政府把向大众提供高质量的、足够的休闲体育场地设施作为政府向公民负责的一项重要工作之一。

日本在2000年出台的《振兴体育基本计划》,将大众体育发展的着眼点放在发展终身体育上,更加重视完善公共体育设施的质量,并从方便国民日常体育活动利用的角度,明确规定:每个社区必须建设多用运动广场(10000平方米)、多用途球场(2200平方米左右)、体育馆(720平方米左右)、室内柔道剑道场(300平方米)、游泳池(最好是温水、25米长6~8泳道)。以上社区公共体育设施的面积是可供运动的面积,不包括管理室、淋浴室、更衣室等附属设施的面积[2]。日本的各企业在国家做体育投资外,也采取各种措施鼓励职工进行体育锻炼,如投资兴建体育馆和健身房,购置租赁海滨浴场和高山滑雪场,供职工参加体育活动。日本的一些企业为了培养工人的情操和修养,磨炼耐性和体力,组织新工人到山清水秀的山寺中打禅、听课、锻炼身体,进行行军野外生活训练,经过了这些严格的就职教育,才把他们分配到工作岗位上去[3]。

西班牙的体育设施较为普及,大学、企业均有自己的健身房、体育馆或运动场。各地城乡政府部门管理的体育设施星罗棋布。如首都马德里近郊的一个仅10平方公里的小区就有政府所管辖的文化中心5个,综合体育馆3个,游泳馆1个,游泳池2个。足球场2个,而私营的健身房、游泳池则遍布各个角落。总之,职工健身活动已引起了世界各国企业、公司单位的广泛重视,职工体育的发展和体育场地设施的配备和完善,已成为各国、各企业公司单位所要做的重要工作之一。

3 国外职工体育活动的形式与内容

包括职工体育在内的大众体育,不仅具有增强体质,提高大众生活质量、娱乐、休闲、提高职工能力与品德等基本功能,同时还具有社会各方面、多方位的综合服务功能。因此,工业发达国家为倡导和推动企业、事业单位体育活动的开展,根据本国的传统文化、风俗以及天时、地理条件开展各种内容丰富、类型各异的全民健身运动。如目前世界上许多国家都有“体育节”、“体育大会”或各种大规模的健身活动,以这种形式来鼓励、支持推动各类人群参加体育活动。进入21世纪以来,世界大众体育呈现逐渐升温趋势。平时常设的体育项目像登山、骑马、健身操、保龄球、乒乓球及校外乡村旅游等项目已成为包括企业职工在内的大众人群周末或工作之余经常参加的活动。

美国是一个体育大国,大众体育非常普及,各类人群,如企业的职工、事业单位的职员,工作之余都能积极主动地参与各种体育锻炼或运动休闲。美国政府及数任美国总统对本国大众体育的发展均提出很高的要求。美国是个民族多、地域广、公共兴趣各异的多元文化的国家,因而体育活动的开展内容丰富,参与人数多。据资料显示,美国国民参加的运动项目主要有游泳、自行车、慢跑、篮球、体操、橄榄球等。此外,美国人还广泛参与滑雪、登山、钓鱼、野营等项目。法国的体育节规定在每年3月中旬的第一个星期天。这个节日最开始是由国家心脏病基金会发起的“为心脏健康而锻炼”活动,后来参加人数越来越多,就成为体育节,“体育节”吸引了众多的法国工人、企事业单位的职员参与健身活动,以此来健身、休闲、放松精神、减缓身心压力。同时工厂、企业的领导在此期间积极响应和配合组织各种体育竞赛和体育娱乐活动,用以加强企业与职工的沟通,提高团队意识和企业的凝聚力。

4 国外职工体质健康与体质监测

随着终身体育思想被人们广泛接受和重视,国外对体质的研究已不仅仅局限于青少年,使全民从体质水平的全面增强中终身受益已成为世界各国的共识。世界上许多发达国家早已实施的定期、定时进行国民体质测试,以及对不同对象、不同年龄、不同性别的运动处方研究的进一步推广和提高,已将体质和健康的研究,形成了一个独特的、逐步完善的科学体系。各国根据本国国情都先后制定出科学性、可行性较强的锻炼监测标准,并形成制度。在本国各人群中广泛推行。发达国家和企业十分重视职工体育和职工的体质、体力和健康状况,美国、日本、瑞典等国家,对企业采取强制措施,让职工参与体育运动,进行定期的体力测试,从而达到提高劳动生产率和扩大企业知名度的作用。美国、日本的锻炼测验标准制度具有代表性。

美国早在19世纪末期即盛兴体力测验法,并有众多机构对体质进行研究,积累了丰富的经验。20世纪初,美国开始运用田径运动项目对人体的运动技能进行测定。在美国包括企业职工在内的各类人群的全国性体质普查共有4次,分别在1965年、1975年、1985年、1995年、2005年。美国流行的体质测定指标体系,选用的指标都是与人体健康有关,以维持健康状态,预防和减少疾病,进行正常生活的最低水平,可以归纳为四个方面:心肺功能、肌肉力量和耐力、身体柔韧性、身体成分组成。

新加坡于1981年开始全面进行体育健身测验,测验内容包括6个项目,并在1995年命名为“国家体育健身大奖赛”(NAPFA),后对个别项目做了适当调整,于2002年颁发了修订稿。其男女测试项目除了上肢力量稍有差别以外,其他项目完全相同;测试年龄在12岁至55岁以上,共分13个年龄段,而且,每个年龄段的测试项目也完全一致。

5 国外职工体育、企业发展与体育市场

随着健身体育、闲暇体育,包括职工体育在内的大众体育的兴起,花钱买健康,花钱买快乐已成为大众人群的健康观念,体育消费在国外早已成为一种现实。为了适应消费者的体育需求,满足人们对体育文化享受的需要,为人们提供体育劳务产品、物质产品、信息产品及相关产品的体育产业,在国外得到迅速发展,并形成较大的生产规模,成为许多发达国家扩大就业人口,获取巨额收入,在国民经济体系中占有显著地位的重要行业。据资料统计,到20世纪90年代,许多发达国家体育产业的增加值已占到国内生产总值的0.6% ~2.2%。如美国占2%,日本占2%,英国占1.2%,德国占0.9%,意大利占0.8%,澳大利亚占2.2%。由此可见,大众体育的发展可以极大地推动各国国民经济的发展。

从体育产业发达国家的经验来看,体育产业是围绕消费者需求,以消费者为轴心,以工厂、企业追求投入产出经济效益为宗旨,其领域涵盖一切与体育消费相关的生产经营活动。

5.1 职工体育市场的开发与潜力

上世纪90年代以来,随着生活水平提高,体育运动的生活化、市场化和商品化,体育消费需求大幅度增长。为追求健康文明的生活方式,许多国家的家庭和个人用于获得健身器材、服装、场地、指导的消费大幅度提高,形成巨大的体育消费市场,成为新的消费热点。

到本世纪初,美国的体育消费市场总额已达到1448.48亿美元,其中个人消费达到1373.26亿美元,占到体育消费的94.8%;法国的体育消费已增加到935亿法郎,其家庭体育消费为462亿法郎,占整个体育消费的49.4%,法国人体育消费已占全国总消费支出的10%以上。就体育用品市场而言,体育用品的市场高度集中在美国、日本、加拿大、欧洲等发达国家和地区。

利用包括职工体育在内的大众体育健身、娱乐市场开展大众体育,是当今体育市场开发的一种趋势。大众体育作为一项涉及千家万户、亿万参加者的事业,需要巨大的经济收入。任何国家的政府都不可能在经济上完全满足社会的需要,必须开发各种经济来源,而目前国际上一些发达国家已经形成了一定规模的大众体育产业,其中包括体育健身、娱乐市场。在美国,2003年约有850万美国人活跃在各种体育俱乐部中,如企业职工体育俱乐部、健身中心、社区体育俱乐部以及社会上的各种体育项目俱乐部。购买的体育活动俱乐部会员卡以及自行车、力量练习器材、运动鞋等体育用品达到117.38亿美元。英国大约有包括大量职工在内的150万成年人定期参加体育锻炼或积极性的娱乐活动,他们每年在体育娱乐中花费45亿英镑,人均年消费值200英镑。一向以足球产业来支撑其经济的意大利,其野外体育人口也相当庞大,参加野外体育项目的人数达690万人,而经常参加的人数为581万人,如此众多的参与者,其相应的产值收入相当可观。

5.2 企业对体育产业市场发展的贡献

随着经济的发展,在发达国家,体育产业市场已形成规模,成为企业竞相投资的热点。对于巨大的体育消费市场,不仅使日本政府将体育作为获取经济利益的手段,企业也积极投资体育,据日本文部省对775家企业的抽样调查统计,有370家企业(占48%)有体育投资,总投资额为16787亿日元,另有8%的企业在研究体育投资问题,半数以上的企业对体育投资持积极态度。近年来日本体育发展中的突出特点是企业体育发展迅速。日本各企业为提高企业知名度,加强竞争力,纷纷在体育上投资,组建企业运动队,网罗优秀人才。同时,为提高劳动生产率,日本企业在职工锻炼上的投资也不断增加,推动了职工体育和大众体育的普及。

利用体育比赛来宣传产品,利用优秀运动员的“明星效应”来提高产品知名度,以体促销,以销助体已成为发达国家厂商的普遍做法。“体育促销”在美国大行其道,有4000多厂家以运动员和体育比赛为广告媒体,体育广告业的年收入近45亿美元。2003年美国各类企业公司花费96.22亿美元用于通过体育渠道来推销他们的产品和服务。

意大利工业界对体育的大量赞助也是其他欧洲国家难以比拟的。仅2003年,意大利企业支出的体育赞助总额就达9.60亿美元。瑞士约有200家国内外企业和体育界合作,每年提供的赞助达1亿瑞士法郎。近年来,西班牙政府在经济不景气的情况下十分注重体育运动的经济效益,重视发展体育产业,鼓励开展体育经营活动,并制定出优惠政策。

综上所述,各国从20世纪六七十年代已开始注重本国的大众体育和职工体育发展,各企业从职工体育的人口、规模、开展内容、形式和设施等方面着手,不断推进职工体育的发展,满足社会对体育运动多层次、多方面的需要。我国目前正以前所未有的速度向前发展,现代社会的生产和生活方式正经受着社会迅猛发展浪潮的冲击。通过对国外职工体育发展现状的分析与比较,希望能给我国的大众和职工体育发展提供一定的理论基础。

(责任编辑杨文忠)

[1]李洪坤,等.中日美三国大众体育发展的比较研究[J].广州体育学院学报,2000,(1).

[2]孙伟.国外社会体育的社会学分析[J].辽宁体育科技,2003,25(2).

[3]周爱光.日本体育政策的新动向[J].体育学刊,2007,14(2).

[4]陆勇.日本职工体育运作状况及其对我国职工体育的启示[J].南京体育学院学报,2007,21(5).

[5]牛森,户蕴晴.对中、日、德三国大众体育管理体制模式的比较研究[J].安徽体育科技,2005,26(4).