财政分权与经济增长的实证研究*

2012-03-04陈思敏

陈思敏

(中共江苏省委党校经济学教研部 江苏 南京 210013)

一、文献综述

Peacock和Wiseman(1961)是最早开始研究财政分权和经济发展的关系,他们通过对英国财政规模增长的研究,提出了财政的集中效应的概念,发现在英国经济增长的过程中,中央政府的活动有显著增加的趋势,而地方政府的活动却比较缓慢。

Giertz(1976)对1969年美国各州的数据进行研究是发现:更大规模的人口和更广阔的土地面积导致更大的财政分权,更高的人均收入和较不平等的人均收入意味着更少的财政分权。

Kee(1977)基于1969年的数据,对64个发达国家和发展中国家组成的样本和45个发展中国家组成的样本的财政分权状况进行了研究。前一个样本研究表明更高的中央对地方转移支付、城市化水平和人均收入水平的联邦制国家,分权程度也更高;后一个对45个发展中国家的研究发现,政府转移支付高的国家分权程度也相对较高,并且在其他条件相同时,更开放的经济趋向更低的分权。

Bahl和Linn(1992)认为财政分权和地方公共部门的增长都是经济发展的产物,只有当经济水平和收入水平提高时,分权成为纳税人的需要,分权的经济益处才可以充分被纳税人所享受。

Oates(1972,1985,1999)最早明确提出“财政联邦主义”,论证了地方政府存在的理由,利用数据检验了影响财政分权的因素,并对如何在中央政府和地方政府之间进行最优划分等问题进行了全面的论述。他还提出了经济发展和财政分权到底存在什么样的关系的问题,得出了财政分权与经济增长不存在显著而重大的正相关关系的结论。

Phillips和Woller(1997)选取了23个发达国家和17个发展中国家1974到1991年的数据对财政分权和经济增长之间关系进行了回归分析,他们将地方财政支出占总财政支付的比重、扣除国防和社会保障支出后地方财政支出占总财政支出的比重、地方财政收入占总财政收入的比重、扣除各种补贴后地方财政收入占总财政收入四个指标来评价财政分权的程度。研究结论表明:在作为样本的发达国家里,财政分权与经济增长之间存在统计意义上的显著地负相关关系;在作为样本的发展中国家,财政分权与经济增长之间不存在显著相关关系。

Davoodi和Zou(1998)选取了18个发达国家和28个发展中国家1970年到1989年的数据,用内生增长模型验证财政分权与经济增长之间的关系。研究选取地方财政支出占总财政支出的比重作为衡量财政分权程度的指标,综合考虑了平均税率、人口增长率、初始人均GDP等影响经济增长的因素。研究结论表明:在发达国家,财政分权与经济增长不存在明显相关关系;而在全样本和发展中国家组成的样本中却是负相关关系。

Nobuo Akai和Masayo Sakata(2002)使用了美国50个州1992年至1996年的数据,尽量减少文化和发展水平的影响,加强了测算财政分权对于经济增长的适合性,结果发现财政分权是有利于经济增长的。Thieben(2000,2003)认为财政分权与经济增长之间呈弓形关系,即过低或过高的分权度都不利于经济增长。

邹恒甫(1998)等人利用1978年至1992年的省级面板数据,以地方预算内、地方预算外支出与相应的中央预算内、预算外支出比来衡量财政分权的程度。研究表明:省级财政分权与各省经济增长之间的系数显著为负,特别是在过渡时期更为明显,这意味着中国财政分权过度。

林毅夫、刘志强(2000)利用了1970至1993年省级数据,使用边际分成率,即由省一级政府从财政收入增加额中所提留的比例这一指标来衡量财政分权的程度。研究结果表明:财政分权提高了省级人均GDP的增长率,与财政分权可以提高经济效率的假说一致。

张晏、龚六堂(2004)采用中国的面板数据对中国1978年到2002年的财政分权与经济增长的关系进行了实证分析,其结果表明:分税制改革后,地方分权与经济增长是正相关,经济发展程度高的地区财政分权对经济增长的积极作用更加明显。

沈坤荣、付文林(2005)利用1978至2002年除重庆市以外的省级面板数据,选取了7个衡量财政分权程度的指标,对中国财政分权制度演化与省际经济增长的关系进行实证检验。研究结果显示,财政分权可以促进经济增长。

周业安、章泉(2008)利用1986至2004年间中国省级面板数据,对财政分权和经济增长、经济波动之间的关系进行了检验。发现从整个时间跨度来说,财政分权确实促进了中国经济的增长,但在不同时间区域内其影响有所差异,在1994年前它对经济增长并无促进作用,而1994年后对经济增长的促进作用十分显著。研究同时还指出财政分权是导致经济波动的重要原因。

二、模型构建和指标解释

大多数学者在进行财政分权与经济增长的关系研究时,往往将衡量财政分权程度的指标作为一个内生变量引入生产函数。Arrow和Kurz(1970)最早将公共资本纳入总生产函数,但由于该模型没有稳定的均衡状态,所以没有得到广泛的应用。Barro(1990)认为总产出不仅与私人投资有关,而且与政府的公共投资也有关,政府通过增加在基础设施建设、教育等方面的投入都会对总产出产生积极的影响,所以他将政府的公共支出作为一个内生变量纳入总生产函数。值得注意的,Barro假定直接引入总生产函数的是公共投资流量,而不是公共资本存量。[14]林毅夫,刘志强(2000)采用柯布道格拉斯生产函数,认为通常表示技术水平的变量A(t)不仅反映了技术的变化,还反映了不同地区资源禀赋、制度的差异等。财政分权、财政能力通过影响A(t)来影响产出水平。沈坤荣、付文林(2005)沿用了Barro的方法,但在Barro模型的基础上加入了劳动投入和技术因素,并假设劳动和技术的变化率为外生变量。

本文参考现有研究财政分权和经济增长的相关文献,采用资本增长、劳动力增长、财政分权三个变量尝试解释经济增长,构建如下回归方程:

Yt=α1FDt+α2Labort+α3invt+ε

Yt表示GDP的增长率,FDt表示财政分权的程度,Labort表示劳动力的增长率,以就业人员的增长率来衡量;invt表示资本的增长率,虽然世界银行关于物质资本的定义涉及的内容较为宽广,但是考虑到真正形成生产能力的主要还是固定资产投资,所以本文以固定资本投资的增长率来衡量资本的增长率;ε表示随机误差项。

FDt是研究财政分权与经济增长之间的关系关键的指标,也是本文研究最主要的指标。财政分权是多维度的,不同的指标可以从不同的方面来刻画财政分权,因此采用不同指标进行实证分析时可能只能验证财政分权某一方面与经济增长之间的关系,因此会得出不同的结论。以往学者对这个问题的研究设立了很多不同的财政分权指标。Qian和Weingast(1996)提出了三个衡量财政分权的指标:第一,地方人均财政支出与中央政府人均财政支出之比;第二,地方政府的工业分权,用地方政府所能监管的国有企业的工业产出占地方全部国有企业工业产出的比重来衡量;第三,“官僚机构整合”指数。这套指标在收集数据时比较困难,并不具有可操作性。Phillps和Woller(1997)选择了地方政府支出占总支出的比重这个指标,他们认为这个比重越大,财政分权的程度越高。Ma(1997)用平均留成率,即预算收入保留的平均份额还衡量分权的程度。Zhang和Zou(1999)构建了三个财政分权指标:DCcbe=省人均总财政支出/中央人均总财政支出,这个指标与Qian和Weingast所提出的第一个指标意义一样,DCbe=省人均预算内支出/中央人均预算内支出,DCebe=省人均预算外支出/中央人均预算外支出。林毅夫(2000)使用边际分成率衡量财政分权程度。Nobuo Akai和Masayo Sakata(2002)认为财政分权的程度应该由地方财权的大小——地方政府自有收入对地方政府财政需要的满足程度——来衡量,而通常所使用的地方财政支出(收入)占全国财政支出(收入)的比重或地方财政支出(收入)与中央财政支出(收入)之比这些指标并不能充分反映地方财权(但这类指标还是目前被广泛使用的),因此他们提出了“财政独立性指标”,以地方自有收入占地方总收入的比重来衡量财政分权程度。本文借鉴了Zhang和Zou,Nobuo Akai和Masayo Sakata的观点,认为:FD=(地方财政收入+地方预算外收入)/(全国总支出+全国预算外收入)。

对该指标做如下解释:

(1)转移支付。有部分学者认为中央对地方的转移支付是中央为了实现某些特定的宏观政策目标而对地方的补助资金,是中央政府意志的体现,不足以反映地方政府的财权,应从地方的财政收入中予以扣除。针对这种观点笔者认为:对于转移支付不能一概而论,现行的转移支付主要包括三部分:一般性转移支付、专项性转移支付、税收返还(94税改后开始实施的,也有单独将其列出,不看做转移支付)。其中一般性转移支付和税收返还都是地方政府可以自由支配的,足以反映地方政府的权利和意志,专项性转移支付更多的体现了中央政府的意志,所以如果将中央对地方的所有转移支付都予以扣除将低估地方政府的财权,最好的方法是仅扣除专项转移支付,但是这在数据的可获得性上存在困难。

由于以上原因,主要是数据的获取存在困难,笔者仅选择了地方财政收入而没有对转移支付进行进一步的处理,这也是分权指标构建时有所欠缺的地方。

(2)预算外收入。预算外资金是国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用而未统计在财政收入之内的各种财政性资金,主要用于基本建设支出、城市维护费支出、行政事业费支出、乡镇自筹统筹支出、专项支出和其它支出[18],是政府真正可以支配的资金,应该作为衡量地方政府财权的一项指标。尤其是在现行的财政分权制度下,地方事权和财权的不匹配,导致预算外收入不断增加,2008年,地方预算外收入占全国预算外总收入的92.6%,占地方财政收入的21%。

(3)全国总支出与全国预算外收入之和。分母没有对应的选择总收入是因为历年来,财政赤字的情况普遍存在,国家会通过发债等行为弥补赤字。所以全国总支出与全国预算外收入之和更能准确地反映国家的财权。

三、数据处理与计量分析

本文选择了中国1982至2008年的数据,数据来自《新中国六十年统计资料汇编》、《新中国50年财政统计》和《中国统计年鉴》。具体指标的相关数据见表1。

表1 财政分权与经济增长的相关指标数据

续 表

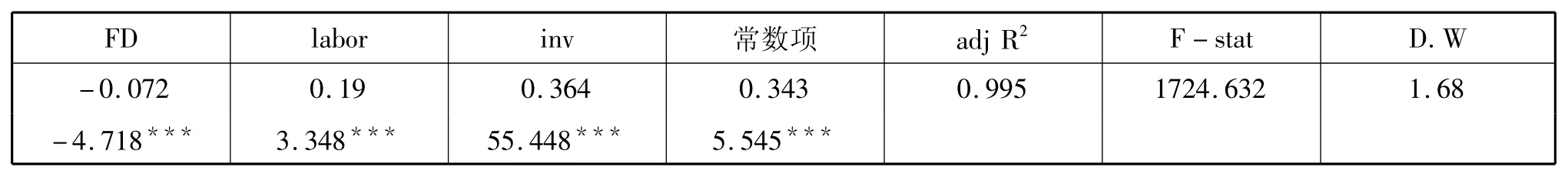

本文应用的统计分析软件是Eviews6.0。根据试验,普通最小二乘法得出的结果存在异方差,拟合效果也不理想,所以选择加权最小二乘法进行改进。权数序列是利用OLS得到的残差序列的绝对值的倒数,再除以其均值得到权数列。具体的分析结果见表2。

表2 回归结果

回归结果显示,固定资产投资率和就业人员增长量与经济增长呈正相关,而且对经济增长的促进作用非常显著;而财政分权对经济增长的系数为负数,在1%的显著水平上显著,这说明我国的财政分权过度,对经济增长起到负面作用。方程的拟合度很高,R2达到99.5%,D.W值也比较理想。

四、结语

在以前大量的研究中,财政分权与经济增长的关系一般趋向于正的一致性,尤其是在发达国家。而在本文中,利用我国数据却得到了截然相反的结果,笔者认为除了模型选择、数据处理上的差异性,还可能存在以下制度方面的原因:第一,偏好表达机制不同。这是由政治体制不同,选民的“以手投票”和“以脚投票”权在各个不同的国家受到的限制不同,偏好表达的扭曲或滞后在发展中国家表现的更为突出。中国作为发展中国家仍缺乏健全的偏好表达机制。第二,制度环境的限制。一个国家想要通过财政分权达到促进经济增长的目的,不仅要改革本国的财政体制,还要对政府间纵向财政分权所依赖的制度环境做全面检视,力争为财政分权安排的顺利运行营造一个良好的制度环境。财政分权与经济增长呈负相关,很大一部分原因可能是财政体制在制度设计和实施过程中出现了问题,而不是财政分权本身存在问题。所以笔者认为在不断深化的财政分权改革中,应该把更多的注意力放在财政制度的设计上,而不是一味地提高地方财政占全部财政的比重,这样财政分权对经济增长的潜在促进作用才有可能变为现实。

[1]Peacock A T,Wiseman J.The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom[M].Prineton:Prineton University Press,1961:28-35.

[2]Giertz J F.Decentralization at the state and local level:an empirical analysis[M].National Tax-Journal,1976,(29):13-34.

[3]Kee W.Fiscal Decentralization and Economic Development[J].Public Quarterly,1977,5(1):79-97.

[4]Bahl R W,Linn J F.Urban Public Finance in Developing Countries[M].Oxford University Press,1992:165.

[5]Oates W E.Fiscal Federalism[M].New York:Harcourt Brace Jovanovich,1972:72-122.

[6]Oates W E.Searching for leviathan:an empirical study[J].American Economic Review,1985,75(4):748-757.

[7]Oates W E.Fiscal competition and European Union:contrasting perspectives[J].Regional Science and Urban Economics,Elsevier,2001,31(2-3):133-145.

[8]Phillips K,Woller G.Does Fiscal Decentralization Lead to Economic Growth[M].Brigham Young University,Working Paper Series,1997.

[9]Davoodi H,Zou H.Fiscal Decentralization and Economic Growth:a cross-country study[J].Journal of Urban Economics,1998,(43):224-257.

[10]Akai N,Sakata M.Fiscal Decentralization contributes to economic growth:evidence from statelevel cross-section date for the United States[J].Journal of Urban Economic,2002,(52):93-108.

[11]Zhang Tao,Heng-fu Zou.Fiscal Decentralization and economic growth in China[J].Journal of Public Economics,1998,(67).

[12]林毅夫,刘志强.中国的财政分权与经济增长[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2000,(4).

[13]张晏,龚六堂.地区差距、要素流动与财政分权[J].经济研究,2004,(7).

[14]沈坤荣,付文林.中国的财政分权制度与地区经济增长[J].管理世界,2005,(1).

[15]周业安,章泉.财政分权、经济增长和波动[J].管理世界,2008,(3).

[16]Qian Y Y,Weingast B R.China’s transition to market-market preserving federalism,Chinese style[J].Journal of Policy Reform,1996,(1):149-185.

[17]Ma J.Intergovernmental Fiscal Relations and Economic Growth in China[M].England:Macmillan Press,1997:133-156.

[18]陈共.财政学[M].北京:中国人民大学出版社,2010.