汉末河汾名士风气的演化与“林宗巾”效应

2012-02-28张丽

张 丽

(北京大学中文系,北京 100871)

黄河流域是中原文明的发祥地。汉文化最早发祥于黄河中游,作为黄河支流的渭水、汾水、泾水、洛水、沁水等支流的河谷地带,最早成为汉文化的文明载体,同时也是仰韶文化和彩陶遗物分布的核心地区。河汾文化地域主要是由汾水与黄河交相环绕的板块构成,以并州为主,从州郡设置上看,主要包括河东郡①河东郡从地理位置上看,在汾水流域的下游与黄河交相环绕的三角地带,与冯翊郡、扶风郡、弘农郡、河内郡同隶属于司隶校尉部。《汉书·地理志》所载河东郡的风俗,与太原郡、上党郡所载民风截然不同,州郡设置也不一致,两汉时期,与同属司隶校尉的其他四郡民风较为接近,与太原、上党不同。只有到了唐代重新设置行政区划,在州郡上设立更高一级的“道”管理各地州郡,河东道才逐渐囊括汾水流域从南到北的大部分区域,包括了太原及上党地区,这三地才实现在行政区划上的统一。参见《汉书》卷二十八《地理志》,北京:中华书局1964年版,1523-1674页。《旧唐书》卷三十九《地理志·河东道》,北京:中华书局1975年版,1469-1570页。《新唐书》卷三十九《地理志·河东道》,北京:中华书局1975年版,999-1026页。、太原郡及上党郡等郡县。其中河东郡居于汾水下游与黄河交相环绕的三角地带,靠近都城洛阳,较易为洛阳新风所影响。太原郡居于汾水上游,北近边地,易受其尚武、尚侠义观念的影响;同时又接近冀州的涿郡、广阳郡、中山国、常山国、河间国等地,也较易受其儒林士风之影响。而上党郡靠近古赵故国,易受燕赵地区尚侠义、崇节义观念的影响。河汾地域各郡国虽然民风世情不尽相同,但多在并州域内,又具有某种程度上的内在一致性。本文撰述的目的即以名士风气较盛的汝颍地区为参照,探讨汉末河汾名士及其士风发展之倾向。

一 汉末汝颍与河汾之名士及士风

汉末名士,多来自颍川、汝南二郡。如荀淑、李膺、范滂、陈蕃、黄宪等士人,也是汉末名士中风采最盛,最有号召力的士人。颍川郡位于淮水支流颍水上,汝南郡介于汝水、颍水与淮水相围绕的地带。汝颍地区名士的盛集,客观上说明淮河流域继黄河流域之后,也呈现出文化繁荣的状况,酝酿而成的名士之风更好地说明了此地文化之地域特征。

其名士风气较盛之特征即是出现了品评赏鉴人物之风气。汝南许劭好交接、赏识士人,与此赏鉴风气相应的则是汝南地区所形成的“月旦评”之风俗,“初,劭与靖俱有高名,好共核论乡党人物,每月辄更其品题,故汝南俗有‘月旦评’焉。”[1]卷六十八《许劭传》:2235此种评论风气之出现一方面说明汝南一地名士较为密集,同时也进一步促成了名士之大量风行,乃至伪名士现象之出现。活跃于洛阳一地操持品评人物风气的汉中晋文经、梁国黄子艾无学行,却又操控了名士举用,“三公所辟召者,辄以询访之,随所臧否,以为与夺”[1]卷六十八《符融传》:2232-2233等等,风起云涌的名士风潮之下固然有矫饰虚名者以此谋利,然以经术、德行修养立身的真名士仍旧是汉末名士风采的精神代表。

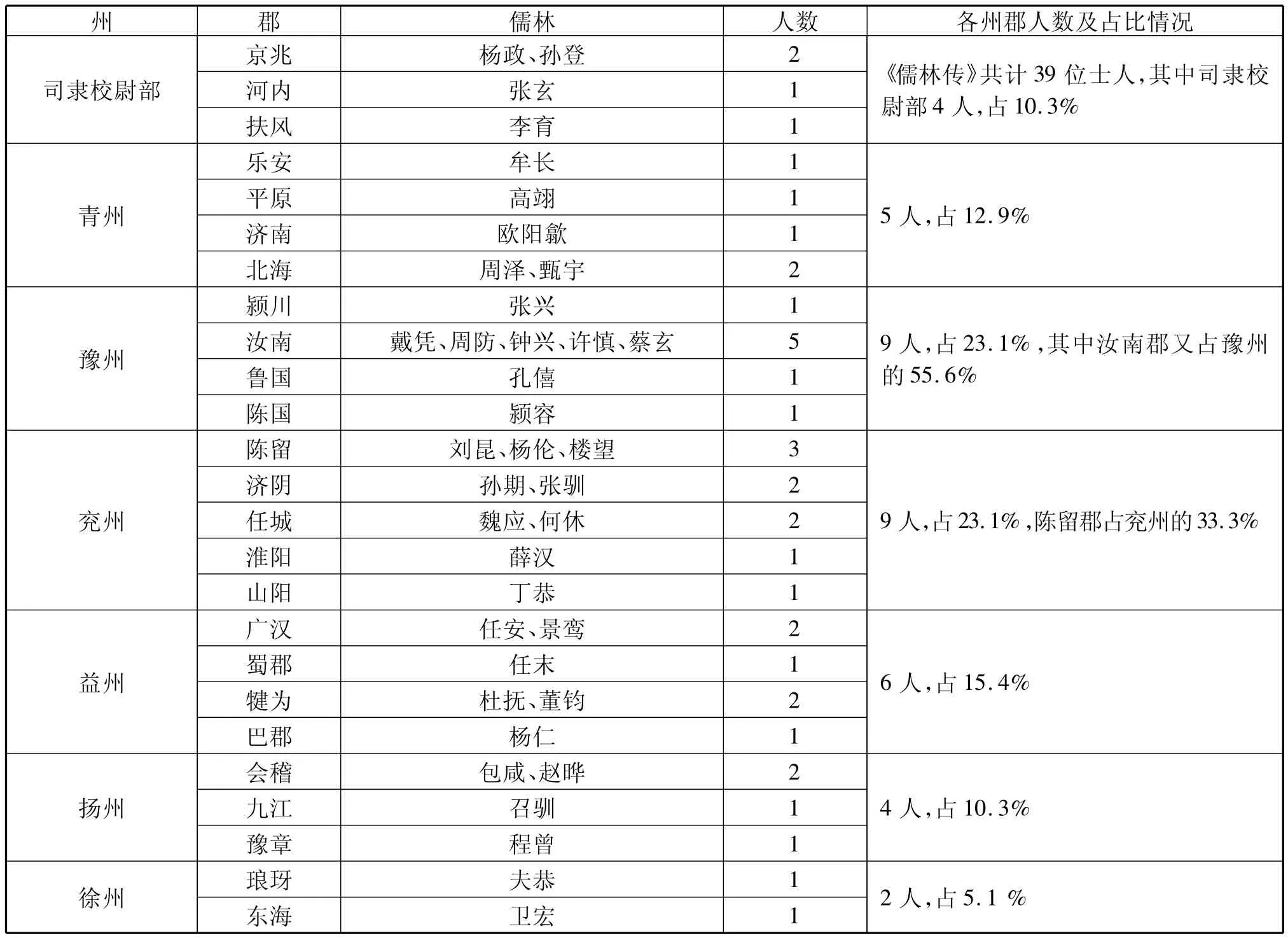

汝颍地区不单名士为多,士族与儒林人士所占比例也为后汉翘楚。《后汉书》中所载士林,出自汝颍地区的世代官宦之家远多于其他地区。《儒林传》中所载儒生,除去以经学世代教习传授的青州、兖州等山东地域外,汝颍地区所占比例也较胜。相较而言,青州、兖州、豫州等地儒林繁盛,其中青、兖二地多表现为世代家传经学,授之于乡里;而豫州区的儒生主要通过游学的方式,完善学术修养后传授学问。《儒林传》中并州地域无人入传,但此地并非无谦厚温逊,文质彬彬之儒林士人。如曹魏名士钟会,其所授学问多自其母张氏。张氏传授钟会科目较多,“年四岁授《孝经》,七岁诵《论语》,八岁诵《诗》,十岁诵《尚书》,十一诵《易》,十二诵《春秋左氏传》《国语》,十三诵《周礼》《礼记》,十四诵成侯《易记》,十五使入太学问四方奇文异训。”②《三国志》卷二十八《钟会传》,刘宋裴松之注引钟会为其母传文。北京:中华书局1964年版,785页。裴注又注钟母:“雅好书籍,涉历众书,特好《易》《老子》,每读《易》孔子说鸣鹤在阴、劳谦君子、籍用白茅、不出户庭之义,每使会反复读之,曰:‘《易》三百余爻,仲尼特说此者,以谦恭慎密,枢机之发,行己至要,荣身所由故也,顺斯术已往,足为君子矣。’”北京:中华书局1964年版,785-786页。张氏习《易》《老子》,以之规范身行,且将之传授于钟会,以为容身之要。可见,张氏对儒经、庄老之道都深有修习,且获益良多。又如

“太原刘茂,少孤,独侍母居。家贫,以筋力致养,孝行著于乡里。及长,能习《礼经》,教授常数百人。”[1]卷八十一《独行传·刘茂传》:2671刘茂所习《礼经》,本传不载其师承,这与《儒林传》详载儒生授学途径不一,一则刘茂可能转相师承,受自多家;其次,刘茂相较于汉代经生而言,其地位并不突出,故而正史略去不谈。

表1 《后汉书·儒林传》中人物所出州郡分析① 后汉时期儒林人物的分布并不均衡,州郡之间的差别较大。虽然各州郡都有习儒之风,但名儒、大儒所产生的州郡有地域集中性,从表中来看,以兖州、豫州、益州、青州等州郡为主。其中青州、兖州等地多经学世家,世代以经学传授为业;豫州的汝南郡是名儒聚集的重心,与颍川郡共同成为汉末名士风采的核心地。

相较于青、兖、豫等地较为浓厚的儒雅气息,推重学养、才识的学者之气,河汾流域尤其是太原郡地区,则形成了较重侠义、重携举的风气,对德行的重视程度远在学养之上,同时其品德的内涵也不局限于由学识堆积出来的儒德,而更为注重身体力行之品德,诸如侠义之观念、劝善改恶之德行以及提携后进之风气。《后汉书》中出自河汾流域,以河东、太原、上党郡为主的士人并不多,其中又以太原郡为多,《独行传》中刘茂、温序、王烈均自此地,且都以“侠义”著称,太原郡刘茂在赤眉军起义时,效死力保护郡守,“负太守孙福逾墙藏空穴中,得免。其暮,俱奔盂县。昼则逃隐,夜求粮食”,[1]卷八十一《独行传·刘茂传》:2671太守贵之以“节义”。侠义精神不仅在儒林士人中有所传习,在州郡乡里不以儒术晋身的士人中更为流行。太原祁人温序,有谋略,为隗嚣别将苟宇所劫,诱之以天下利益,序不为所动,胁迫之下,伏剑而亡。①《后汉书》卷八十一《独行传·温序传》:“(隗嚣别将苛)宇谓序曰:‘子若与我并威力同力,天下可图也。’序曰:‘受国重任,分当效死,义不贪生苟背恩德’……遂伏剑而死。”北京:中华书局1965年版,2673页。太原王烈,少师事陈寔,以义行称。乡里有盗牛者,主得之,盗请罪曰:“刑戮是甘,乞不使王彦方知也”……诸有争讼曲直,将质之于烈,或至涂而返,或望庐而还。其以德感人若此。[1]卷八十一《独行传·王烈传》:2696德行与操守较之经术修养与传习,在汉末的河汾地域,所可能拥有的凝聚力和感召力更为强大。

二 “侠义”观念的滋生

“侠义”精神所崇尚的武德在与儒林士人以经术修养构筑起来而显现在儒雅风貌之下的文德并不相冲突,在汉魏变代之际,两者更相融合。儒林士人为求实际的政治功用,凝聚更为强大的号召力,多以“侠义”为旗帜,内行上以之为修养,外在更以之招诱士人。儒林在兼修经术的同时,也主动地转向出了侠义的行为特征。

汉末儒生汝南袁绍,世代以经业自命,在群雄逐鹿的汉末,已逐渐凝聚力量,招纳各方名士。裴松之注《英雄记》时有如此评述:“遭母丧,服竟,又追行父服,凡在冢庐六年。礼毕,隐居洛阳,不妄通宾客,非海内知名,不得相见。又好游侠,与张孟卓、何伯求、吴子卿、许子远、伍德瑜等皆为奔走之友。”[2]与此同时,名士的范畴也逐渐扩大,原本居于主导地位的以习经为特点的隐逸不仕之士,开始逐步让位于游侠之士。用人上的不拘一格,使得当时的士人德行看上去更为浑浊,曾经与袁绍结友奔走的南阳许子远,就因绍不能满足其贪贿之欲而转投曹操。②《三国志》卷一《武帝纪》:“绍谋臣许攸贪财,绍不能足,来奔,因说公击琼等。”北京:中华书局1964年版,21页。东平张邈,少以侠义闻名,士多奔之。与袁绍、曹操友善,自拥兵卒,为曹操信任却叛迎吕布。侠义精神为儒林普遍理解和接受,而附带的品格弱点则缩小淡化,曹魏时期尤其如此。作为汉末儒林风向的袁绍即好接纳游侠,并深相往来。从弟袁术,也以侠气闻。“智勇”③袁术书与珪曰:“昔秦失其政,天下群雄共取之,兼智勇者卒受其归。”参见《三国志》卷六《袁术传》,北京:中华书局1964年版,209页。智勇之士成为时代选择的新标准。之士更为汉末士林所崇尚。魏太祖曹操自身所体现出来的名士风貌就突显出武力、尚侠的一面。《武帝纪》评以“少机警,有权数,而任侠放荡,不治行业”,④《曹瞒传》云:“太祖少好飞鹰走狗,游荡无度。”参见裴松之注引《三国志》,北京:中华书局1964年版,2页。为世人轻视。而其时擅长人物评议的太尉桥玄以谦俭下士、严明刚断著称,却并不以曹氏操行为怪,且许以高名,以之为安定天下之士。名士持评的标准较之汉代经义、德孝观念,发生了极大转变。士人选择依傍的标准也更多地以实际的政治事功为标准,颍川荀彧及其乡人辛评、郭图弃袁绍,奔曹操,一方面说明曹氏势力的客观强大,及其崇尚谋略、才能等理念的胜利;另一方面则显示了正统儒林在复杂的军事斗争形势下,犹豫畏缩之特点,及观念号召的空洞、不切实用性。

与此“侠义”精神兼相适应的则是州郡豪强势力的成长。不单表现在世代以武力为业的家族中,在以经术传家的冠族中也开始强调气力、武力以及随之而来的强烈的功名观念。颍川荀氏家族,由荀淑、荀爽,到荀彧、荀攸的转变,由文儒而趋向武将,由崇尚名节向政治谋略、实际事功的转变,家族内部发生一次次转化,而政治地位也随之提高,其间的变化更好地显示出了社会形态的需求。

三 河汾名士尚谋略、尚侠义之风气

如前所述,汝、颍地区所出儒林名士较多。而并州区域虽亦有习经风习,但风气之浓厚、儒生名气之大并不如青、兖、豫等地。相较而言,州郡更为尚武,尤其是在汉魏之交,群雄逐鹿的时代。见于汉魏之际史书记载的并州区域州郡大姓并不多,其中太原祁人王允、太原晋阳王昶之特征尤为重要。本传记载王允世仕州郡为冠姓,且“少好大节,有志于立功,常习诵经传,朝夕试驰射。”[1]卷六十六《王允传》:2172后人王凌,以军功迁车骑将军;晋阳王昶王氏家族在汉末也已享有盛名,王昶伯父叔优,父季道,都曾受太原郡名士郭林宗评点。叔优至北中郎将,季道官至代郡太守。王昶更是以“才智文章,谋虑渊深”之举应征,后人颇受其荫带,在两晋之际得据高位。其自身亦兼备文章与谋略之长,曾著《治论》以革秦、汉之弊;又著《兵书》十余篇,言奇正之用。军事谋略、文章经济之才相较经术,更具实际功效,也更容易为当权者赏识,成为汉魏名士发展的新风向标。而尚谋略、尚侠义在并州域内尤为盛行。其名士多以谋略、侠义著称于州郡。诸如太原郡王宏,少有气力,不拘细行;五原郡吕布,以骁武给并州;云中郡张扬,以武勇给并州,为武猛从事;河东郡毋丘俭,世代军功;太原郡郭淮,长于谋略,封车骑将军;太原郡温恢,散尽家财赈济宗族,善谋策;河东郡贾逵,世为著姓,“自为儿童,戏弄常设部伍,祖父习异之,曰:‘汝大必为将率。’口授兵法数万言。”[3]汉末弥散开来的游侠之风顺应了变动的社会风潮,士林之间频繁的交往,促成了日后军事同盟的联结,同时也使士林风气朝向更趋实际利益的军事谋划、政治谋略等方向发展,尚侠义、崇谋略构成了此时期士人交往结友的主题,并延展出了魏晋之际世家大族的政治格局。

并州区域是中古时期文化发展的重要板块。其中的河东郡更是隋唐世家大族聚族而居的区域所在。但在汉末魏初,虽属司隶校尉,靠近京畿洛阳,但以经术闻名的儒生,尤其是世代以经业传家的大族就更为少见,名气也较小,文化地位并不如后来的隋唐时期突出。太原郡居于汾水上游,靠近河朔地区,尤其是五原郡、云中郡、朔方郡、雁门郡等地北与鲜卑族人治下的河套地区接近,民风朴厚、崇尚武力,太原郡地区也深有所染,正史传记中的士林多有尚武力、尚侠义的一面。其次,并州域内,见于正史记载的士林人物传记出自太原郡的远多于河东郡、上党郡等地,而且多有尚侠义、武力、谋略的特点,尤其是太原郡的祁县王氏和晋阳王氏两大家族势力正处于上升通道中,其中的晋阳王氏王昶一支,及其后继的王述、王济、王坦之等人更成为两晋士族之风流人物。在南北对立之际,也并未全部南下,多数仍是聚族而居,在乡里仍旧保有声望势力,同时也是鲜卑族人依靠的重要力量,孝文帝分定四姓之时,太原王氏就为显赫的一支。其三,太原郡作为并州区域内的重要州郡,其重要性在汉魏之际已经确立。其州郡大族,以王氏为主,不单诵习经传,且修行武艺,同时以政治及军事谋略见长。上党郡不同于此,一方面受到了新风的影响,但仍旧沿袭了汉以来传统、保守的经学风习。

四 “林宗巾”效应之体征

郭泰是汉末太学生的领袖,也是声望极高的名士。见于正史记载的并州域内名士以郭林宗名气为最。郭氏出自太原郡,早孤,家世贫贱,但却成为汉末太学生的领袖。“太学诸生三万馀人,郭泰及颍川贾彪为其冠,与李膺、陈蕃、王畅更相褒重。学中语曰:‘天下模楷,李元礼;不畏强御,陈仲举;天下俊秀,王叔茂。’于是中外承风,竞以臧否相尚,自公卿以下,莫不畏其贬议,屣履到门。”[4]人物臧否之风盛行于汉末,各州郡颇有掌控品题之人物,但少受诟病,道德、品行及谈论风度之美而为人所仰慕的却以太原郭泰为首,“后归乡里,衣冠诸儒送至河上,车数千两。林宗唯与李膺同舟而济,众宾望之,以为神仙焉”[1]卷六十八《郭泰传》:2225,世人追相以“林宗巾”模范,其见慕如此。郭氏名士地位之形成,主要在于内行经术修养和道德人格的完善,这也是名士所必备的因素。此外,善谈论、美音质,声音、仪态之美为其品题人物之风度创造了不可或缺的条件。“林宗巾”是汉末士林对郭泰人格及其行为模式的高度肯定,而其成名途径也是渐次实现,包含了诸多不可或缺的因素,简析如下:

其一,游学州郡的求学模式。郭泰家世贫贱,家族内部并不具备经术修养,其完善学养主要是通过求学豫州河南郡成皋县大儒屈伯彦,三年后博通坟籍。豫州地域在后汉以经术闻名,光武帝刘秀宗族即出自南阳,《后汉书·儒林传》中的儒生也以汝、颍地区为盛。郭泰求师于此,客观上也说明太原郡内儒生、名儒并不如豫州区域。且在《儒林传》中也未见有提及并州域内的儒林士人。而列传中附带提及的有经术修养的士人也多是单个士人,世代以经术为业的家族几乎不得见。

其二,交游名士以确立声望。郭泰名士地位的确立很大程度上得助于所交往的以陈蕃、李膺等为首的一批汉末名士。这些名士多以处士的身份参与政权,随后在政治斗争中结成联盟,与宦恶势力相对抗,成为正统力量的代表。又,州郡名士也成为郭泰交结的主要友人,“适陈留则友符伟明,游太学则师仇季智,之陈国则亲魏德公,入汝南则交黄叔度”[1]卷六十八《郭泰传》:2227,陈留符融谈论美仪,仇览谨守礼度,陈国魏昭恭守师礼,汝南黄宪博学风雅,都在州郡享有盛名。再者,以德行为尚的交游依据;汝南黄宪世代贫贱,父为牛医,在汝颍地区颇有声望,为颍川荀淑、汝南陈蕃、周举、袁阆、戴良所敬仰。①颍川荀淑至慎阳,遇宪于逆旅,时年十四;淑悚然异之,揖与语,移日不能去,谓宪曰:“子,吾之师表也。”既而前至袁阆所,未及劳问,逆曰:“子国有颜子,宁识之乎?”阆曰:“见吾叔度邪?”是时同郡戴良,才高倨傲,而见宪未尝不正容,及归,罔然若有失也。其母问曰:“汝复从牛医儿来邪?”对曰:“良不见叔度,自以为无不及;既睹其人,则瞻之在前,忽焉在后,固难得而测矣。”陈蕃及同郡周举常相谓曰:“时月之间不见黄生,则鄙吝之萌复存乎心矣。”《资治通鉴》卷五十《汉纪四十二》,北京:中华书局1956年版,1623-1624页。太原郭泰所交游之地也以汝颍地区士人为主,如前所述陈蕃、李膺等人,黄宪风度之高洁也受泰赞赏,“太原郭泰,少游汝南,先过袁阆,不宿而退;进,往从宪,累日方还。[5]”汝南袁阆也是汉末名士,且兼功曹一职,有举荐贤才之任。郭泰取黄叔度,以为其“汪汪若千顷波,澄之不清,淆之不浊,不可量也”,叔度品性之独立,不以外物清浊而易己,在汉末士风急转直下的背景下尤其难能可贵,也成为郭林宗倾心的原因所在。

其三,拔擢人才,提携后进。郭泰以游学的方式完善了学养,又广泛交游确立太学生领袖的声望及地位,而后以德行感化士人,以提携后进为功业。晋阳王氏之崛起源于王昶一支,而王昶之伯父叔优,父季道,总角共侯林宗,以访求才性所宜。林宗以为“叔优当以仕进显,季道当以经术通,”后果如所言,晋阳王氏一支在晋唐数百年间独立不倒,为南北方政权所倚重。林宗所拔擢士人又不拘守于传统,多自单门寒士之家。陈留左原,因犯法见斥,林宗“为设酒肴以慰之,谓曰:‘昔颜涿聚梁甫之巨盗,段干木晋国之大驵,卒为齐之忠臣,魏之名贤。’”拔识陈留茅容于草野之中;劝谏巨鹿孟敏游学京师;提携颍川庾乘于门卒之士;感化扶风宋果轻悍之戾;优接同郡贾淑之恶,其所拔擢士人并不拘守于旧传统,而以劝善惩恶,感化人心为旨。身份贫贱之士,诸如刍牧、邮置、屠酤、卒伍等不入流之士,多为其拔擢而成名。与此亲信下层民众感情相适应的还有其侠义之风,苏不韦为报父仇,掘墓取头以祭其父,世人以为发掘古墓,不合古义,而泰媲美于伍子胥,作《苏不韦方伍员论》,为苏不韦正名。

郭泰虽是汉末名士之风标,尚评论人物,却不好危言核论,故免于党锢之祸。其为人心所向,一方面在于其深远的洞识力,意识到经术权贵之家的没落,在社会处在变革之际积极地拔擢下层士人,也成为乱世侠义之风的推举者;另一方面,泰自处贫贱,经个人德、学之积养成为大名士,在动荡的汉末,为下层士人树立了一个向上的良好榜样;德行之美,谈论之风度,内外兼修,更为喜尚谈论的汉末士人所推崇。“林宗巾”不仅是郭泰的代语,也凝聚了社会的光辉,所吸纳的不单是上层士人的欣赏赞叹,更重要的来自下层士人乃至普通民众的忠心拥戴。其个体的体征,不单反映了汉末名士的一般状况,从中也可窥见河汾地域士林及士风的特殊成因。

[1]范 晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[2]陈 寿.袁绍传[M]//三国志.卷六.北京:中华书局,1964:188.

[3]陈 寿.贾逵传[M]//三国志.卷十五.北京:中华书局,1964:479.

[4]司马光.汉纪四十七[M]//资治通鉴.卷五十五.北京:中华书局,1956:1788.

[5]司马光.汉纪四十二[M]//资治通鉴.卷五十.北京:中华书局,1956:1624.