中国城市家庭脆弱性的测量与分解

2012-02-10裘红霞

杨 文,裘红霞

(1.北京大学 社会经济与文化研究中心,北京 100871;2.兰州商学院 金融学院,甘肃 兰州 730020)

一、引 言

作为福利分析的重要组成部分,脆弱性是一个能将消费的不平等性和波动性相结合以测量福利状况。对脆弱性进行分解则可以发现脆弱性的结构及其影响因素,这对于降低福利损失及提升福利水平有明显的现实意义。近年来,脆弱性的研究已成为学术界研究的热点问题之一。但是,现有文献对脆弱性的研究有两个不足:一是国外研究较多,而国内研究较少。二是研究主要集中在发展中国家的农村家庭,而对其城市家庭的研究甚少。就笔者所查阅的现有文献看,对中国城市家庭脆弱性的专门研究是严重不足的。除了Chen和Hoy[1]就上海流动人口的经济脆弱性进行了研究之外,专门针对中国城市家庭脆弱性的测量和分解的文献还未涉足,本文的研究在一定程度上弥补了现有文献在这一问题研究上的不足。就中国而言,现有研究集中在农村家庭可能有三个原因:一是贫困家庭主要在农村地区。中国实行的重工业优先发展战略[2]和经济转型中的“二元经济”导致城乡差距拉大,城市家庭平均收入较高,而农村家庭平均收入较低,加上目前关于脆弱性的某些定义与贫困紧密相连,于是对脆弱性的研究集中在农村地区也就不足为奇了。二是农村存在较大的贫富差距。贫富差距带来了农村家庭收入的不平等,而脆弱性测量能反映收入的不平等性。三是农村家庭面临更多的消费风险。

对中国农村家庭脆弱性测量与分解固然是重要的,但对城市家庭脆弱性的测量与分解同样不能忽视,这主要基于以下三个原因:一是城市收入差距的迅速扩大导致城市收入不平等性日益严重并带来福利损失[3]。城市家庭不平等性程度的提高通过城镇基尼系数直接反映出来。程永宏对改革开放以来基尼系数城乡分解的结果显示,自1992年以来,城镇基尼系数及其贡献率增长较快,成为全国基尼系数的首要影响因素。城镇基尼系数对全国基尼系数的贡献率由1983年的23.8%跃升为2004年的55.4%[4]。二是城市贫困问题突出。城市贫困的来源主要有三类:一类是城市中的流动人口,主要是农民工阶层。由于户籍限制、教育水平和工作技能低下而受到歧视,农民工阶层没有与城市居民融合,而是作为一个独立的群体在“非正规部门就业”,被“劳动力市场分割”[5],农民工阶层成为城市贫困的主要来源之一。二类是国有和集体企业下岗职工。这类贫困阶层主要是由于城市经济发展转型中,旧的福利机制解体而新的福利机制尚待建立而产生的。三类是城市中非正规部门就业的群体和“三无”人员。非正规部门就业的群体受到来自农民工阶层和下岗职工在工作上的竞争,导致工作竞争力弱化,生存压力加大[6]。三是城市家庭消费隐含的风险性。第一种风险是房地产泡沫可能带来的风险。高房价整体上提升了城市家庭的财富,而财富效应提升了城市家庭的消费能力。如果房地产价格普遍大幅下降,可能会威胁到城市家庭平均消费能力并削减其消费支出。第二种风险是城市家庭的真实收入水平的显著下降。经典的消费模型表明,消费主要决定于真实收入水平,真实收入的下降将带来家庭消费能力的削弱。第三种风险是城市家庭所拥有的社会资本发生贬值的风险。社会资本的重要表现形式是社会关系网络,直接体现为家庭之间礼金收支额[7]。在当前人口高流动性背景下,社会网络不断发生变化,家庭的社会资本面临减值的风险,削弱了家庭的消费平滑能力。

二、文献回顾

对脆弱性的度量和分解需要对脆弱性进行明确定义。既有研究文献对脆弱性的定义主要有以下三种:第一种定义:将脆弱性定义为个人或家庭在未来陷入贫困的可能性。其公式表达为:Vit=E[Pit+1(z,cit+1)|F(cit+1)],实质是对未来消费陷入贫困的事前预判。多数学者做出这种定义[8-9-10]。在此定义下,脆弱性的测量决定于四个因素:一是贫困线z的设定。对贫困线z的不同设定会产生不同的脆弱性取值。在其他条件不变时,贫困线越高,贫困人口就会越少,脆弱性就越小。二是未来永久性收入的估计方法。对未来永久性收入的估计方法不同会带来未来收入估计值的差异。假设消费取决于未来永久性收入,那么由此得到的脆弱性结果也就存在差异。Zhang和Wan[11]同时使用了加权贫困收入法和收入函数法去估计永久性收入。在假设收入存在对数正态分布前提下,使用过去的加权平均收入作为永久性收入和用收入函数法产生的永久性收入不同,从而消费就会存在差异。三是期限的选择。不同的期限选择会得到不同的脆弱性估计值。通常的做法是将未来消费的期限设定为一年或两年。四是脆弱线设定。一般有两种方法:一是人数比例H=q(y;z)/n(y),即贫困家庭数占家庭总数的比例[12]。二是将脆弱线设定为50%[11]。由这四个脆弱性决定因素可知,这种定义在实证分析层面上具有较强的主观性和武断性,由此进行的实证分析势必会存在争议。第二种定义:当一个家庭在遭受负面冲击时,因消费平滑能力不足导致现有消费水平迅速下降,则称该家庭是脆弱的[13]。与此类似,何平等将家庭脆弱性定义为在应对社会经济、政治改革和灾害等负面冲击时现有生活水平和社会地位下降的反应程度[14]。第三种定义:将脆弱性定义为确定性等值消费的效用与期望效用之差[15]。这种定义将脆弱性纳入到期望效用的框架内,将个人或家庭的主观偏好充分体现在个人或家庭对效用函数的选择中,使得对主观福利水平的度量具有了微观基础,并为其提供了可量化的实用方法。尽管定义三本质上类似于定义一,即都是期望贫困,但由于这一定义反映了个人偏好的微观基础且具有可将不平等性和波动性 (风险性)进行分解与测量的优点,因此本文的研究将在这一定义的基础上进行。

基于脆弱性的三种不同定义,国内外学者使用多种不同类型的数据对脆弱性进行了测量。基于定义一的脆弱性测量涉及到贫困线z、未来期限t的时间跨度、未来永久性收入cit+1和脆弱线v的设定。在贫困线z的选择上,多数学者采用2005年的1.25美元/天作为新的国际贫困线标准;在时间跨度t的选择上,一般选择t+1或者t+2,即考察在未来一或两年内至少有一次脆弱性数值低于预设的临界值的家庭[10];在脆弱线的选择上常设定为50%[10-11]。在未来永久性收入函数服从对数正态分布假设下,计算出未来陷入贫困的概率,并将这个概率值和预设的脆弱线v相比较,从而判断特定家庭脆弱与否。多数文献将测量脆弱性的主要精力放在对未来消费水平c的讨论上。一种讨论是基于现有的数据类型建立消费模型来估计未来消费值。由于数据类型大多是横截面数据或者伪面板数据,在假设消费模型中扰动项服从正态分布情况下,建立起适用于所有家庭的唯一的对数消费模型[8],其消费方程可表达为:lnch=Xhβ+eh。其中,lnch是人均家庭消费对数,Xh是家庭和社区特征集合,eh为不能解释的家庭消费部分。另一种讨论是考虑到社区间差异性,引入多水平建模方法,这种方法既达到解释家庭水平的不可解释部分和社区水平的不可解释部分的目的,又能矫正无效的估计量。回归方程可设定为:Yit=β0j+β1jxij+eij。其中,eij反应的是家庭消费的不可解释部分。假设β0j和β1j在不同社区间有巨大差异。各种社区特征z引入模型去估计不同社区的系数的方差。因此,这种建模方法比第一种更具一般性和实用性。在消费模型自变量的选择上,多数文献将目前收入水平、雇佣状态、家庭人口特征和教育等家庭特征视为重要的解释变量,有的文献也考虑到了自然灾害 (如干旱和洪水)、流行病和市场基础设施等社区特征变量对消费的重要影响。基于定义二的脆弱性测量是在通过比较特定家庭h在面对负面冲击时在时间t的消费水平与贫困线的大小后做出的判断。对于所有的时间t,cht>z总成立时,称该家庭为永久性贫困;对于部分时间t,cht<z才能成立时,称该家庭为暂时性贫困;对于所有时间t,cht>z总成立时,称该家庭为总是非贫困。这种定义将脆弱性和贫困建立起了直观的联系。定义三对脆弱性的测量运用了期望效用理论。对此,Ligon和Schechter[15]做出了开创性的工作,二人不仅将脆弱性表达为期望效用,而且进一步将脆弱性分解为几个具有明确经济含义的组成部分,并讨论了各部分的决定因素。比较基于这三种定义的脆弱性测量,我们认为定义一的测量主观性较强,定义二的测量过于简单化,未能将不确定性考虑其中,而定义三能较好地将微观效用理论纳入到脆弱性的测量与分解中。

在经验分析上,由于对脆弱性的分析主要针对发展中国家,而发展中国家大多缺乏面板数据,因此多数现有文献是基于横截面数据或者假面板数据[16]来进行回归分析。基于对扰动项形式的不同假设,回归方法上也就不同。一是假设扰动项存在同方差,并直接采用了简单的最小二乘回归。这种假设排除了低消费均值的家庭比高消费均值家庭面临更高的消费波动的可能性[9]。二是假设扰动项存在异方差性并识别异方差的不同来源[8],在回归方法上采用广义最小二乘回归 (GLS)或三阶段广义最小二乘回归方法 (3GLS)[9]。仅有少数文献采用面板数据进行回归[15-17-18]。该方法能较好地规避强分布假设,并且能够克服因自变量的不可观测性产生的内生性问题,从而获得参数的一致估计量。

综合已有研究文献,我们发现存在以下不足:一是多数文献未对脆弱性进行分解分析,这就无法考察家庭脆弱性的结构和探索脆弱性的原因。仅有Ligon和Schechter[15]与李丽和白雪梅[19]对城乡家庭的脆弱性进行了综合考察和分解分析。二是在经验分析上大多采用横截面数据进行回归分析,未能较好地处理个体间不可观测异质性而导致参数估计的不一致性。三是专门针对中国城市家庭脆弱性的测量与分解的文献仍属空白。本文的研究试图弥补这些不足,补充现有文献在这一领域的研究。

三、分析框架

(一)城市家庭脆弱性的设定与分解

采用Ligon和Schechter[15]对家庭脆弱性的定义,假设家庭h(h=1,2,…,n)具有有限人口且为风险规避型,我们给每个城市家庭设定一个严格递增且弱凹的定义在实数集上的效用函数Uh(,):R→R,进而将家庭h的脆弱性定义为确定性等价效用与家庭期望效用之差,即:

其中,Vh代表家庭h的脆弱值。zce代表确定性等价消费,即在没有任何风险和不平等条件下家庭h的消费水平。当家庭h的确定性消费大于或等于zce时,我们认为家庭不具有脆弱性,因为此时家庭h的期望效用EUh(ch)必定大于等于确定性等价效用水平Uh(zce)。因此,当Vh≤0时,家庭h不具脆弱性;当Vh>0时,家庭h是脆弱的。

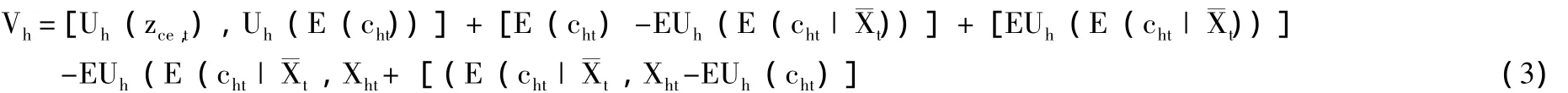

家庭h的脆弱性数值不仅取决于家庭h消费的平均水平,也决定于家庭h消费的波动性。因此,为了体现脆弱性对不平等性 (贫困)和波动性 (风险)间的关系,这里采用Ligon和Schechter[15]的分解方法,将脆弱性分解为包含贫困和风险两个有区别的组成部分,即:

第一部分是确定性等值的效用和期望消费值的效用之差,无随机变量,因而没有不确定性。确定性等值的效用值可视为在贫困线上的效用值,与家庭h的期望消费效用值之差反映了家庭期望消费的效用对贫困线水平上的效用的偏离程度。

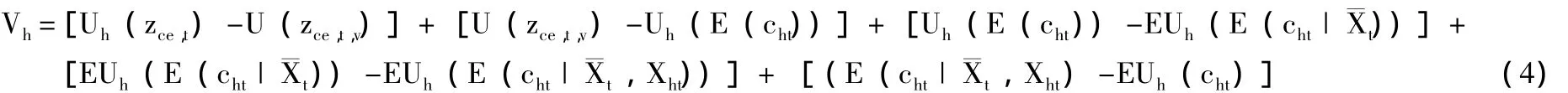

第二部分是期望消费的效用与家庭h消费的期望效用之差。与第一部分的显著差异是第二部分中期望效用包含风险。为了区分不同的风险类型对脆弱性的影响,我们将脆弱性进一步分解为四个组成部分,即:

在 (3)式中,我们将总风险分解为三个组成部分:协同性风险部分、异质性风险部分和不可解释风险部分。其中,协同性风险部分中¯Xt包含对特定社区内所有家庭消费均产生影响的协同性变量;异质性风险包含与家庭h特征相关并对家庭在t时期消费产生影响的家庭特征变量Xht;不可解释风险部分包含了既不能被协同性变量也不能被家庭特征变量解释的部分,是测量误差和不可观测异质性的集合体。

已有研究表明,不平等主要是村内不平等所致。如Knight等[20]研究发现,村内居民的相互对比会影响到村民的主观福利,村内不平等是构成总的不平等的主要部分。Berjamin等采用中国1986—1999年9省100多个村庄的数据研究发现,2/3的不平等是村内邻居的不平等[21]。尽管这些研究结论是关于中国农村家庭的,但是,中国的城市也存在不同居委会内部的不平等,只是城市居委会内部的不平等性是否是不平等的主要部分还需要经验证据。因此,为了测量中国城市不同居委会内和居委会之间不平等性对脆弱性的相对比重,我们对家庭h的脆弱性Vh做进一步分解:

(4)式提供了一个综合反映城市居委会内和居委会之间不平等性及不同类型风险对家庭脆弱性影响的可量化公式。其中等式右边前两项分别是居委员间不平等和居委会内不平等。

(二)家庭消费效用函数的设定与条件期望的估计方法

在采用 (4)式对脆弱性进行测量之前,我们还需要两个准备条件:一是设定效用函数Uh(.)的具体形式;二是设定条件期望的估计方法。

1.效用函数的确定

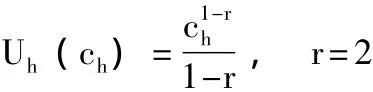

采用Ligon和Schechter[15]类似的设定形式,即:

与Varian[22]和Andreu[23]的观点相一致,这里将家庭h的效用函数表达为消费的函数。在经验分析中,我们运用确定性等价消费zce去标准化家庭消费ch,从而将较大的消费数值转化为分数以缩小脆弱值的取值范围,同时又不会对家庭脆弱类型做出误判。与Matthew和Thaler[24]的观点相异,这里假设家庭为风险厌恶型,并且其风险规避程度在不同的利益状态下保持一致。r反映了家庭h的风险规避类型。尽管r的取值尚无一致定论,但设定r>1是一个必要条件。

2.条件期望的估计方法

借鉴Ligon和Schechter[15]消费模型,①Ligon和Schechter[15]将消费模型设定为线性形式:=αi+ηtβ'+,{ηt}刻画了总 (协变量)变化的影响;{αi}刻画了固定家庭特征异质性对被预测家庭消费的影响;为随机扰动项,即测量误差和预测误差的和;家庭固定效应αi被设定总和为0。假设消费服从对数正态分布,并具有以下模型形式:

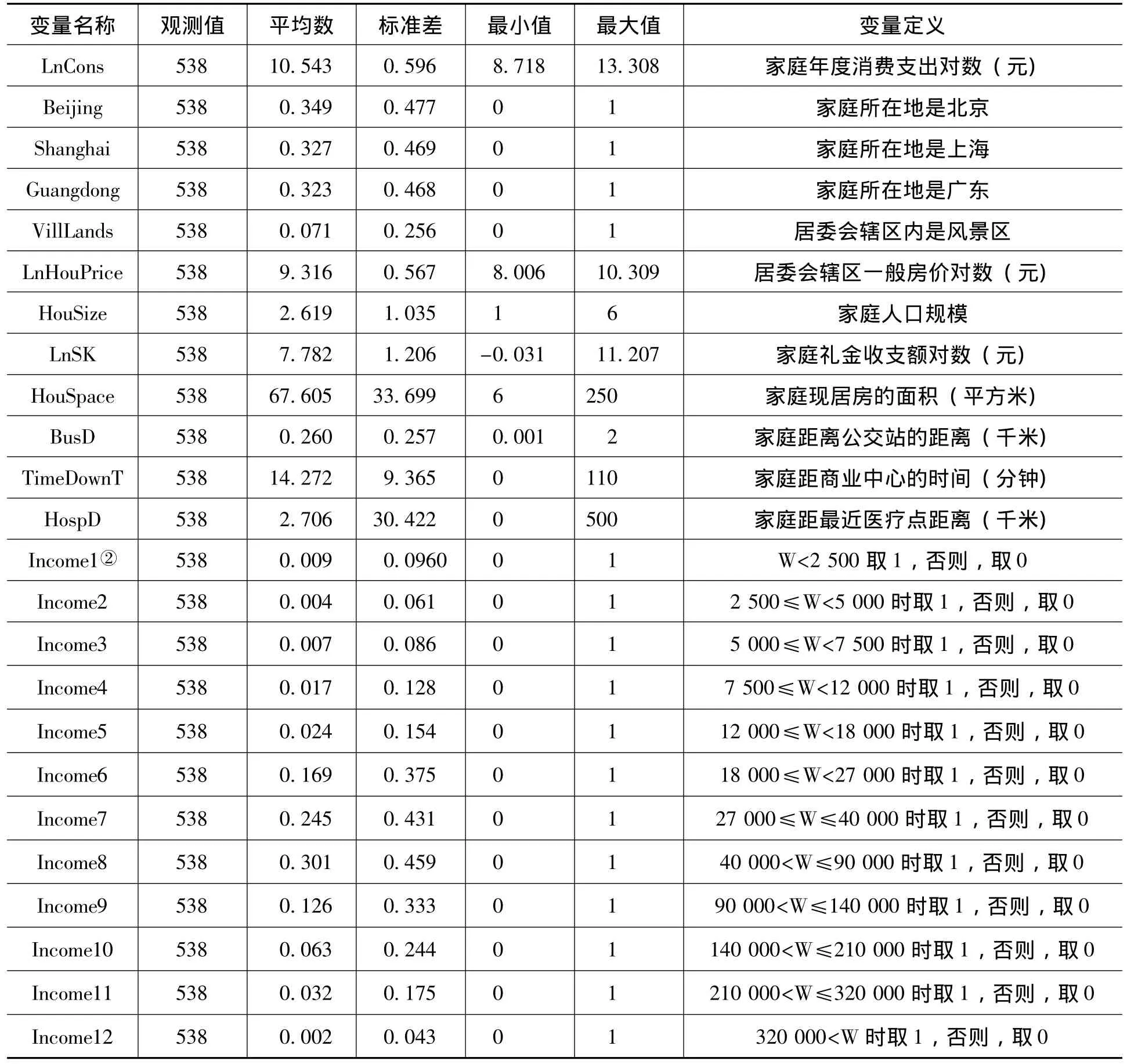

其中,ln cht是家庭h在时间t消费的对数。¯Xt是对居委会内所有家庭均产生影响的协变量,包含了家庭所处的居委会的特征变量集合。如家庭所处的省份,社区内房价的一般水平,是否为风景区等变量。Xht是家庭特征变量集合。如家庭距离最近医疗点的距离、家庭拥有的物质资本、收入水平和社会资本。uh是与家庭特征相关的不可观测异质性对家庭消费的影响。εht是随机扰动项,反映了对家庭消费的测量误差。

四、数据处理与变量描述

本文使用的数据来自2008年和2009年北京大学中国社会科学调查中心 (ISSS)的“中国家庭动态跟踪调查 (CFPS)”。①CFPS全称为Chinese Family Panel Studies,即中国家庭动态跟踪调查。该调查是一项旨在搜集个体、家庭和社区三个层次的动态数据,以反映中国在社会、经济、人口、教育和健康等变迁,为学术研究和政策决策提供依据为目标的重大社会科学项目。调查第一期为12年 (2008—2020年)。②2008年和2009年调查的数据分别反映了2007年和2008年的社区、家庭和个人情况。作为初期测试性调研数据,目前ISSS已经在北京、上海和广东三个经济最发达省市进行了3年的测试性调查,其中,在广东省的调查活动由北京大学和中山大学结合广东社会追踪调查共同执行,现已整理出2007年和2008年的包括个人、家庭和社区三个层面的数据。样本涵盖了3省市24县95个村庄2 375户的信息。由于参与调查的人员和督导人员接受过严格职业培训,且样本指标设计有较强的科学性,数据新、可信度高,这有助于本文的实证分析。通过整理2007年和2008年两年的数据,我们获得了包含消费对数模型回归所需要的所有变量的269个家庭的平衡面板数据。

(一)被解释变量

在消费对数模型 (5)中,被解释变量为家庭h在t时的消费对数。与Ligon和Schechter[15]仅用家庭食品消费支出作为家庭消费模型的被解释变量不同,本文采用了包含家庭食品消费额、衣着支出、购买日常用品和家电支出、医疗保健支出、交通支出、通信支出、教育和文化支出、娱乐休闲支出、居住支出和杂项商品和服务支出共十个大项的年度支出之和作为家庭消费额。这比仅用家庭食品支出来代表家庭消费支出更为合理。在2008年样本中,家庭食品消费额、日常用品、交通支出和通信支出仅列出在数据调查时最近三个月的平均每月支出数据。为了测算2008年家庭对这四项支出的年度数据,本文采用将每月支出额乘以12个月来获得。比如,将家庭全年食品消费额设定为:家庭全年食品消费额=最近三个月家庭月均食品消费额×12;其余6项年度消费支出数据均在样本中。经过合并,我们就获得了2007和2008年的所有家庭的年度消费支出额。

(二)解释变量

1.协变量

消费对数模型所使用的协变量包括:一是省份虚拟变量。该变量会对相同居委会辖区内的家庭消费产生直接或间接影响,这是因为不同省份经济的整体发达程度不同,家庭获得收入的来源和难易程度也不相同。二是居委会是否属于风景区。家庭所处的居委会是风景区时,其收入可能增加,但也可能会由于游客数量的增多推高当地物价,增加家庭的消费成本。因此,是否为风景区对家庭消费的影响可能是不确定的。三是居委会辖区内商品房目前的一般价格水平。这一指标反映了居委会内家庭的一般财富水平,处于高房价居委会辖区内的家庭往往较为富裕,其消费习惯和消费能力与房价较低的居委会家庭有显著差异。因此,我们预计房价一般水平较高的居委会其消费水平也较高,这有助于降低家庭脆弱性。

2.家庭特征变量

家庭特征变量包括:一是家庭的收入水平。家庭的消费直接决定于家庭的收入水平,可以预计这个变量是影响家庭消费和脆弱性的重要变量。多数现有研究文献并没考察收入的不同档次对消费和脆弱性的影响,加上2007年和2008年的CFPS数据在家庭全年工资性收入上存在显著差异,即2007年直接给出了城市家庭全年的工资性收入数值,而2008年仅有城市家庭工资性收入属于这种区间。因此,本文尝试按照2008年的收入区间对2007年的收入水平进行档次划分,从而将这两年该变量的数据统一转化为不同收入档次。二是家庭拥有的社会资本。社会资本的典型形式之一是社会关系网络,并通过家庭之间的礼仪往来表现出来。当一个家庭的礼金收支额较大时,通常反映出家庭具有广泛的社会关系网络。在家庭受到消费冲击时能够起到平滑消费的作用。依此逻辑,这个变量可能会提高家庭的消费而降低家庭脆弱性。然而,现有脆弱性研究文献并未将社会资本作为重要的解释变量进行分析,原因可能是未意识到社会资本在平滑消费上的重要作用,或是缺乏社会资本数据。三是家庭的规模。总体而言,更大的家庭规模可能会有更多样化的收入来源,这可能具有分散风险和平滑消费的作用。这一个变量较好地解释了中国农村地区倾向于组建大家庭的这一现象[18]。但是,对城市家庭而言,其人均收入水平和人均消费都高于农村家庭,而且家庭规模相对较小,①2007年和2008年,中国城市家庭人均可支配收入依次为13 785.81元和15 780.76元,而农村家庭人均年纯收入为4 140.36元和4 760.62元;城市家庭的人均消费支出依次为9 997.47元和11 242.85元,农村家庭人均年生活消费支出为3 223.85元、3 660.68元;相应地,城市户均人口在这两年都是2.91人,而农村户均常住人口依次为4.03人、4.01人。参见国家统计局2009年《中国统计年鉴》。这说明家庭规模对城市家庭的消费和脆弱性的影响可能低于农村地区。四是家庭的住房面积。当家庭住房面积较大时意味着家庭通常较为富裕,消费能力也较强。这个变量可能对消费存在正的影响。五是家庭相关的环境变量集合。包括家庭距离最近公交站的距离、距离最近医疗点的距离和到市 (镇)商业中心的时间三个变量。这些基础设施变量可能对家庭消费的便利程度及医疗支出产生一定影响。

表1给出了本文消费模型回归中所有变量的定义及描述性统计。其中,协变量数据来源于CFPS的村/居问卷,被解释变量和家庭特征变量数据来源于家庭问卷。

表1 变量定义和描述性统计

(三)数据处理

1.货币变量的处理

所有的货币变量均根据2007年和2008年北京、上海和广东三省市的城市居民CPI①2007年和2008年北京、上海和广东的城市居民CPI分别为1.009和1.024、1.012和1.032、1.018和1.037。数据参见国家统计局2007年和2008年《中国统计年鉴》。进行了调整,从而变成可比量。经CPI调整的货币变量包括了家庭年度总消费支出、家庭的礼金收支额和居委会辖区内商品房的一般价格。

2.公式 (4)中脆弱性各分解部分的数据处理

第一,居委会间不平等。对于确定性等值zce,t,v,我们采用加权平均值法②具体而言,我们用每个家庭每年的人口数占总样本人口数的比例为权重对所有家庭的年度消费进行加权而得到每户年均消费额;其他的加权平均值也采用类似的处理方法。对三省市所有269个家庭在2007年和2008年共538个消费支出数据求户年均消费额。对于E(cht),通过求每个居委会内的家庭在2007和2008年的消费支出额的加权平均值来获得。第二,居委会内不平等。对于家庭h,我们分别用求每个家庭在两年内的年度加权平均值来得到各个家庭的消费期望值E(cht)。第三,协同性风险和异质性风险。我们采用随机效应估计方法 (RE)③使用RE来估计对数消费模型的理由:一是本文面板数据时间短,使用RE模型由于无需估计个体效应Uh的个数从而可以节省自由度;二是个体效应Uh不可观测,本质上类似于随机误差项εht;三是对总体进行推断需要把个体效应Uh视为随机的;四是模型中包含了不随时间变化的协变量和家庭特征变量,固定效应模型 (FE)无法估计这些不随时间变化的变量系数。对消费对数模型进行估计来获得估计系数,并根据估计系数来分别求出条件期望E(cht|¯Xt)和E(cht|¯Xt,Xht),进而用加权平均法求期望效用。第四,不可解释风险部分。本文也采用加权平均法求得家庭h的期望效用EUh(cht)。需要特别指出的是,我们以zce,t为基础,分别对效用函数中的消费zce,t,v、E(cht)、E(cht|¯Xt)、E(cht|¯Xt,Xht)和cht进行了正规化处理从而将消费转化为百分数,并将zce,t单位化为1,从而缩小脆弱性和各分解部分的取值范围。

五、实证结果解释

(一)对家庭脆弱性和各分解部分的解释

1.超过一半的城市家庭是脆弱的

根据 (1)式中的脆弱性定义,当城市家庭的脆弱值Vh>0时,该家庭是脆弱的。通过汇总Vh>0时的家庭总数,我们得到脆弱家庭总数为184个,占总样本家庭数的68.4%。在脆弱家庭的地区分布上,上海陷入脆弱的家庭数是68个,占到上海总样本家庭数的77.2%,是三个省市中脆弱性比例最高的;北京陷入脆弱的家庭总数为65个,占到北京总样本家庭数的69.1%;广东省的家庭样本总数为87个,变得脆弱的家庭数为51个,占到广东省总样本数的58.6%。

2.脆弱性各分解部分的解释

第一,居委会内的不平等性在均值水平上是城市家庭脆弱性的主要组成部分。城市家庭的平均脆弱性值为0.76,而居委会内的不平等性均值高达0.44,在五个分解部分中居于首位。这表明,城市家庭脆弱性主要是由居委会辖区内的不平等性所致。这一结论与有关农村家庭现有文献的结论有相似性,即在农村地区,村内不平等是家庭总不平等的主要部分[18-20-21]。第二,在各类风险导致的城市家庭脆弱性中,不可解释风险部分均值最高,表明不可解释风险对家庭脆弱性也有较大影响。这一结论与Ligon和Schechter[15]对保加利亚城乡家庭的研究结论也是相似的。第三,协同性风险部分对城市家庭脆弱性的均值影响为负数。在五个分解部分中,仅有协同性风险部分的均值为-0.37,而其余四项的符号均为正值。这说明,就平均水平而言,协同性风险对于抑制城市家庭的脆弱性有着积极意义,这可能是由于协同性风险对居委会内家庭有相同的影响,从而能起到降低城市家庭脆弱性的作用。

(二)城市家庭脆弱性与各分解部分的影响因素分析

类似Ligon和Schechter[15]的脆弱性和各分解部分的回归方法,本文使用混同最小二乘估计方法(OLS)来回归城市家庭脆弱性的各组成部分。与他们回归分析的主要差异有两点:一是本文解释变量中不仅包含了家庭特征集合,还包含了具体的协变量。二是对居委会之间和内部的不平等性分别作为因变量来回归,而不仅仅是将不平等性作为笼统的单一因变量来回归,从而能够获得两种不平等性的影响因素。对于两年内发生变化的家庭特征变量,我们使用其平均值作为解释变量。脆弱性和各分解部分的回归结果如表2所示。

表2 城市家庭消费脆弱性及其分解部分的回归系数 (OLS)

1.城市家庭脆弱性和各分解部分在均值水平上的解释

由表2可知,总样本的脆弱性平均值为0.429。由于对消费进行了正规化处理,这一数字表明,如果所有的资源能够毫无成本地重新分配以至消除消费的不平等性和风险性,则269个家庭的脆弱性会平均降低近42.9%。居委会内部的不平等也是城市家庭脆弱性的主要部分,占比超过了1/2。各种风险导致的城市家庭脆弱性中,不可解释风险和度量误差部分是主要因素;有趣的是协同性风险部分,均值为-0.104,这说明协同性风险部分能够降低城市家庭平均脆弱性水平。

2.家庭脆弱性的影响因素分析

(1)北京和上海城市家庭比广东城市家庭更容易变得脆弱。相对于广东的城市家庭而言,位于北京和上海的家庭对脆弱性的影响在1%的置信水平上具有统计显著性,而且影响系数分别在0.328和0.413以上,说明与广东的相比,北京和上海更易变得脆弱。(2)居委会辖区内商品房的一般价格对数能够降低城市家庭脆弱性。辖区内商品房一般价格的对数对家庭脆弱性的影响在1%的置信水平上是显著的,而且系数低于-0.335,这表明,在其他条件不变时,居委会辖区内商品房的一般价格每提高1%,其辖区内城市家庭的脆弱性在平均水平上就会降低0.335以上。这一结论和我们的预测是一致的。(3)居委会是否为风景区对家庭脆弱性的影响是不显著的。这与我们的预测也基本一致。(4)家庭的人口规模对城市家庭脆弱性有显著影响。这一变量对脆弱性的影响也在1%的置信水平上显著,且在其他条件不变时,家庭规模每增加一人,其脆弱性平均会降低0.121以上。(5)社会资本能显著降低城市家庭的脆弱性。用家庭礼金收支额对数表达的社会资本在1%的置信水平上对家庭脆弱性的影响是统计显著的,而且在其他条件不变时,家庭的社会资本每提高一个百分点,家庭脆弱性就能在均值水平上降低0.121。(6)家庭的住房面积对降低城市家庭脆弱性在统计上是显著的,①除非特别说明,统计上的显著性均指该变量至少在10%的置信水平上显著,否则该变量对因变量的影响不具有统计显著性。但是这个变量只能轻微地降低家庭的脆弱性。(7)当家庭全年的工资性收入处于第四档时,与第一档相比,该家庭会变得极为脆弱。第四档收入对家庭脆弱性的影响不仅在1%的置信水平上统计显著,而且影响系数超过0.774,表明当城市家庭收入低于18 000元时,保持其它条件不变,与收入低于2 500元的城市家庭相比,城市家庭会变得非常脆弱,可能的原因是收入低于2 500元的家庭可能消费上处于低水平的稳定性。(8)当家庭收入高于14万元时,与收入处于第一档的家庭相比,城市家庭的脆弱性又会显著降低。(9)基础设施变量和其他工资性收入分类变量对城市家庭脆弱性的影响系数在统计上不显著。

3.脆弱性各分解部分的影响因素分析

(1)北京和上海的城市家庭对居委会间的不平等性比广东更高。北京和上海的城市家庭在1%的置信水平上对居委会之间的不平等性是统计显著的,而且影响系数分别超过0.298和0.425,这表明北京和上海城市家庭在居委会之间不平等性会显著提高。此外,上海城市家庭能在5%的置信水平上增加协同性风险部分。(2)居委会属于风景区时会增加居委会之间的不平等性。除此之外,这一变量对其他四个分解部分无统计显著性。(3)居委会辖区内商品房一般价格的对数分别在1%和5%的置信水平上对居委会间的不平等性及异质性风险部分有统计显著性,而且该变量对前者的抑制程度高于后者。(4)家庭的人口规模对居委会内不平等性、协同性风险和异质性风险部分均在1%的置信水平上具有统计显著性。然而,该变量在增加协同性风险的同时降低居委会内不平等和异质性风险部分,且对居委会内不平等的降低幅度大于对异质性风险部分的降幅。(5)社会资本对居委会内不平等、协同性风险和异质性风险部分也均在1%的置信水平上是统计显著的。该变量会增加协同性风险而同时降低居委会内不平等性和异质性风险,对居委会内不平等性的降幅也高于异质性风险。(6)在三个基础设施变量中,除了距离最近公交站距离和最近医疗点距离两个变量对居委会间不平等分别在5%和1%的置信水平上有统计显著性之外,基础设施变量对其余分解部分在10%的置信水平上无统计显著性。而且,这两个变量对居委会之间的不平等性影响方向和程度上均不同。距离公交站越远,其居委会间不平等性越高;距离医疗点远近会轻微增加居委会间的不平等性,可能的原因是离医疗点越近的家庭越是倾向于就医。(7)收入分类变量对脆弱性各分解部分的影响。一是当全年工资性收入为第二档时,相对于第一档,会显著提高居委会间的不平等性。二是当全年工资性收入处于第三档时,相对于第一档,会在1%的置信水平上提高异质性风险。三是当家庭全年工资性收入处于第四档时,除了对居委会之间不平等性无影响之外,对其余四个部分均具有统计显著性。与第一档收入相比,第四档收入能显著降低协同性风险而提高其余三个分解。四是当家庭工资性收入位于第九档时,对居委会内不平等性和协同性风险有统计显著性,而且与第一档相比,第九档几乎以相同的程度降低居委会内不平等性而提高协同性风险部分。五是第十档工资分别在10%的置信水平上对居委会内不平等性、协同性风险和不可解释风险有统计显著性,并且以大体相当的程度提高协同性风险而降低居委会内不平等和不可解释风险。六是第十一档工资性收入只会在10%的置信水平上增加协同性风险。

六、总结性评论

在假设家庭成员是风险规避型的基础上,我们对效用函数形式进行了明确定义。使用CFPS中269个农村家庭在2007年和2008年的平衡面板数据,本文对家庭消费对数模型进行了随机效应估计,进而测量了家庭脆弱性以及五个分解部分的值。家庭脆弱性测量结果表明:首先,脆弱家庭数达到了68.4%。其次,三省市的样本家庭陷入脆弱的比例各异,上海城市家庭脆弱性最高,广东城市脆弱性最低。再次,居委会内不平等是导致家庭脆弱性的主要部分。最后,在各类风险导致的家庭脆弱性中,不可解释风险是家庭脆弱性的决定因素;协同性风险能够降低家庭的平均脆弱性水平。

通过脆弱性及五个分解部分对协变量和家庭特征变量集合的横截面的PLS回归,得到了以下结论:首先,收入的不同档次会显著影响到家庭的脆弱性水平。其次,社会资本能够显著降低城市家庭脆弱性,这主要源于居委会内不平等性和异质性风险的减小。这一结论在一定程度上解释了中国城市家庭之间目前存在的频繁的送礼活动。再次,较大的家庭规模能在一定程度上抑制城市家庭的脆弱性。这主要通过降低居委会内不平等和异质性风险来实现。最后,不同省份的城市家庭其遭受脆弱的程度不同。

[1]Chen,Y.,Hoy,C.Explaining Migrants’Economic Vulnerability in Urban China[J].Asian Population Studies,2011,7(2):123-136.

[2]林毅夫,蔡昉,李周.中国的奇迹:发展战略与经济改革[M].上海:上海人民出版社,1999.

[3]Amartya,S.On Economic Inequality[M].Oxford:Clarendou Press,1997.29.

[4]程永宏.改革以来全国总体基尼系数的演变及其城乡分解[J].中国社会科学,2007,(4).

[5]蔡昉.农村剩余劳动力流动的制度性障碍分析——解释流动与差距同时扩大的悖论[J].经济学动态,2005,(1).

[6]Wu,F.L.Urban Poverty and Marginalization under Market Transition:The Case of Chinese Cities[J].International Journal of Urban and Regional Research,2004,28(2):401-423.

[7]马光荣,杨恩艳.社会资本、非正规金融与创业[J].经济研究,2011,(3).

[8]Günther,I.,Harttgen,K.Households'Vulnerability to Cvariate and Idiosyncratic Shocks[R].Preliminary Draft,2006.1-30.

[9]Chaudhuri,S.Empirical Methods for Assessing Household Vulnerability to Poverty[R].Mimeo,2000.

[10]Christiaensen,L.,Sabbarao,K.Toward an Understanding of Household Vulnerability in Rural Kenya[R].Washington DC:World Bank Policy Research Working Paper 3326,2004.

[11]Zhang,Y.,Wan,G.Can We Predict Vulnerability to Poverty[R].UNU-WIDER Research Paper No.82,2008.

[12]Foster,J.,Greer,J.,Thorbecke,E.A Class of Decomposable Poverty Measures[J].Econometrica,1984,52(3):761-766.

[13]Kurosaki,T.Consumption Vulnerability and Dynamic Poverty in the North-West Frontier Province[R].Pakistan.Mimeo,2002.

[14]何平,高杰,张锐.家庭欲望、脆弱性与收入—消费关系研究[J].经济研究,2010,(10).

[15]Ligon,E.,Schechter,L.Measuring Vulnerability[J].The Economic Journal,2003,113(486).

[16]Imai,K.,Wang,X.,Kang,W.Poverty and Vulnerability in Rural China:Effects of Taxation[R].Mimeo,0913,2009.

[17]Jalan,J.,Ravallion,M.Behavioral Responses to Risk in Rural China[J].Journal of Development Economics,2001,66(1):23-49.

[18]杨文,孙蚌珠,王学龙.中国农村家庭脆弱性的测量与分解——基于CFPS面板数据的实证分析[R].工作论文No.108,经济研究,中国经济学学术资源网,2011.

[19]李丽,白雪梅.我国城乡居民家庭贫困脆弱性的测度与分解——基于CHNS微观数据的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010,(8).

[20]Knight,J.,Song,L.,Guanatilaka,R.Subjective Well-Being and Its Determinants in Rural China[J].China Economic Review,2009,20(4):635-649.

[21]Benjamin,D.,Brandt,L.,Giles,J.The Evolution of Income Inequality in Rural China[J].Economic Development and Cultural Change,2005,53(4):769-824.

[22]Varian,H.Microeconomic Analysis[M].New York:Norton,1992.

[23]Andreu,M.,Whinston,M.,Green,J.Microeconomic Theory[M].New York:Oxford University Press,1995.

[24]Matthew,R.,Thaler,R.Anomalies:Risk Aversion[J].Journal of Economic Perspectives,2001,15(1):219-232.

(责任编辑:刘 艳)