财政分权、区域工业化与资本深化

2012-02-10涂斌,朱轶

涂 斌,朱 轶

(1.广东外语外贸大学 政治与公共管理学院,广东 广州 510006;

2.华侨大学 经济与金融学院,福建 泉州 361021)

一、引 言

在我国从农业国向工业国转型过程中,不可避免地出现了资本深化现象,进入20世纪90年代,资本深化问题引起了学术界的广泛关注[1-2-3],以吴敬琏为代表的一些学者认为,“过早的资本深化”会由于资本的边际报酬递减使得要素驱动型的经济增长趋缓[4],就自身要素禀赋而言,过早地以高资本投入的重化工业作为支柱产业,结果只会降低整体经济效率,令经济增长的潜力透支,中国的资本深化所带来就业困难、能源紧张和环境恶化等负面效应[5]。然而从已有文献看,我国近年来出现了资本深化加速的态势[6]。在对中国资本深化进行经验描述以及规范判断的同时,学界对于我国资本深化原因却缺乏深入的讨论,一个待解答问题是:何种因素主导了中国的资本深化过程?

国内学者已经在总量经济以及行业层面为中国工业的资本深化找到了足够的证据,但对于中国工业资本深化的原因却缺乏一致的结论。已有文献的解释包括要素价格扭曲[7]、乡镇企业的技术路径[8]、资本以及劳动力市场的人为分割[9]、金融以及投资体制[10]、需求结构升级[11]等。西方一个广为传播的观点认为,资本深化和重工业化是工业化升级的必然阶段[12],另一个较为流行的观点是,资本深化源于有偏的技术选择,作为技术选择的一种,资本深化可以为技术进步所推动[13-14-15],这种技术选择反映在融资、投资、生产决策以及产业政策等各种层面,造成资本深化的后果。值得注意的是,西方国家与我国在资源禀赋、制度环境、发展路径上存在很大的差别,在西方国家被证明和检验过的结论并不能简单移植到中国。此外,大国与小国的工业化是截然不同的过程,小国经济的特点在于其资源禀赋结构以及产业结构的同质性,而对于中国这样一个“不均质”大国而言[16],工业化必然是由或若干局部向整体空间进行扩散的过程,从这一意义上讲,中国的工业化进程始于地方并且体现于地方,因此对于中国工业化进程的考察也有必要从地区工业化开始。基于上述背景,中国的工业化路径与资本深化可能存在其“特有”的原因,本文试图从我国体制特别是财政体制的角度通过对经验数据的分析,解读我国区域工业资本深化的原因。

二、理论分析框架

我国经济与社会体制方面存在很多“中国式”特征,这一点可以成为考察我国资本深化现象的起点。在我国一种实际上的“财政联邦”体制下,地方政府在我国的投资领域扮演着非常重要的角色[17-18],而地方政府发挥作用的体制基础在于相关的财政制度安排,财政分权体制①本文提到的财政分权体制并不特指1994年分税制改革后学术界所认为的分权化改革,而是泛指建国以来中央与地方之间财政权责的分配机制,之后的财政包干、分灶吃饭以及分税制改革均可认为是中央对分权体制的调整,历次改革的区分也主要在于对分权程度的调整。及其衍生的地方治理模式对现代经济问题分析是极为重要的背景因素,在现有财政体制下,地方政府承担了大部分地方发展职能,对于本地经济的干预能力与意愿也大幅强化[19],从而成为区域工业化的主导力量,这很大程度上改变了地方政府的行为模式,并通过各地政府的产业发展决策,对各区域的工业化路径产生了显著的影响。因此,在探讨中国的工业化与资本深化问题时,不可避免地需要考虑我国财政分权体制下地方政府行为的影响。

财政分权导致区域间的竞争以及官员晋升机制引致区域工业化的发展和资本深化的出现。财政分权允许地方政府拥有一定的受制度保障的地方财政收益,从而使各个地方政府产生了强烈的财政竞争激励。同时,中央政府对地方官员的考核、任命仍然具有绝对的权威,并通过设定就业、增长和税收等显性的经济指标作为地方政府官员晋升的考核标准以及间接地传达中央政府政治意图的方法。财政分权使得地方政府手中可支配资源大幅度增加,把一些与地方经济和社会发展关系密切以及适合于地方征管的税种划归地方。一方面促使地方政府有动力发展本地区工业,从而扩大税基;另一方面随着地方政府财政收入的增加,使得他们有能力进行更大规模的工业建设投资以在区域竞争中取得更好的政绩。为了创造更好的政绩参与晋升竞争,各地方的官员对于投资与引资产生了极大的热情,并且倾向于对投资领域进行政府干预,总体来看,随着我国财政分权改革的深入,地方政府开始有更多的意愿对本地的工业化进程实施干预,同时地方政府干预本地工业化的手段也在不断发生变化,结果导致大规模的低效率的资本形成。

地方政府为了政绩,一方面大规模地进行财政投资,另一方面则通过其政府影响力促使金融机构发放贷款,将金融机构资金投入本地工业化进程中,这种资金投入有两种特征:一是由于地区间的标尺竞争以及官员的任期机会主义,大量资金投入到资本密集的“大项目”的建设,导致工业结构的“重化”;二是由于地方政府与国有工业企业之间的非经济关联,大量的金融资金流向国有工业部门。在我国现有的金融体制下,政府的干预在加速金融信贷扩张的同时,也加速了工业领域的资本深化,在中央整体工业战略之下,地方政府的发展冲动以及相互间的竞争博弈成为我国工业化在空间层面演进的主要动力,这种演进过程的差异造成了各地截然不同的工业结构以及资本深化特征。

三、经验证据与实证检验

1.变量选择与处理

(1)工业资本深化变量 (KL):使用工业资本—劳动比指标对我国各区域工业资本深化程度进行度量。

(2)财政分权变量 (FD):地方政府对于比内地工业化干预能力与意愿与其财政支出能力有关,参考国内外相关研究,我们用人均地方财政支出与人均中央财政支出的比值来刻画财政分权变量FD,财政支出是以收入为基础的,这一指标可以很好地度量地方政府的财政支出能力以及财政压力,并可反映在财政约束下地方政府行为的影响。FD越大则代表地方政府财政能力越强,财政压力越小,FD越小则意味着地方政府面临较大的财政压力。

(3)国有工业部门扩张变量 (SOD):根据提出的假说,国有工业部门是地方政府干预本地工业化的主要途径,由于省市级国有工业单位的产出份额数据难以获得,考虑到当年产出与投资的高度相关性,我们使用各地区年度全社会固定资产投资总额中由国有经济所完成的份额作为国有工业部门效应的代理变量。

(4)金融信贷扩张变量 (FN):本文以金融机构存贷款的数据作为判断金融信贷扩张的依据,使用各个地区全部金融机构存款加上全部金融机构贷款比上当地GDP水平作为反映金融信贷扩张的代理变量,数据来源于历年《中国金融统计年鉴》中的“各地区经济金融篇”。

2.有待验证的命题假设

根据前文论述,我们设定以下待验证的命题:

命题1:随着分权化改革的实施,地方政府所能控制的财政资源被中央上提,在这种情况下,国有部门成为地方政府干预本地工业化的主要途径。一般而言,财政压力越大的地区,地方政府对本地国有工业部门的干预越强,从而导致本地国有工业部门的扩张。国有部门规模越大,其需要地方政府扶持的资源也越多,由此也造成了地方政府更大的财政支出压力。由此推测:地区财政分权变量 (FD)与国有工业部门扩张变量 (SOD)存在关联。

命题2:地方政府财政压力越大 (财政分权指标越低),其对地方金融信贷干预越强,进而导致本地金融信贷的扩张。由此推测:地区财政分权变量 (FD)与金融信贷扩张变量 (FN)存在关联。

命题3:在本地金融信贷扩张的基础上,大量资金流向国有工业部门。因此,我们推测地方金融信贷与国有部门扩张之间存在关联。一方面,地方金融信贷扩张推动国有经济部门的扩大;另一方面,地方国有经济部门的扩张也会进一步“倒逼”地方政府以及金融机构对其进行投资,进而推动本地金融信贷扩张。由此推测:金融信贷扩张变量 (FN)与国有工业部门扩张变量 (SOD)存在关联。

命题4:金融信贷的扩张致使大量资金流向本地工业部门 (尤其是国有工业部门),加剧本地工业的资本深化。在中国金融市场化不充分、融资渠道不畅通的金融体制下,资本积累需要以金融资产积累为前提,即资本深化内生化导致金融信贷的被动扩张,结果表现为工业资本深化和金融信贷的“双扩张”现象。由此推测:地区金融信贷扩张变量 (FN)与工业资本深化变量(KL)存在关联。

命题5:由于地方政府对本地国有工业部门的扶持和金融干预,导致国有部门份额提升,并加剧本地工业资本深化。由此推测:国有工业部门扩张变量 (SOD)与工业资本深化变量 (KL)存在关联。

命题6:财政分权下的政府行为会推动本地金融信贷扩张以及本地国有工业部门的扩大,而金融信贷扩张以及国有工业部门的扩大又会加速本地的工业资本深化进程。由此推测:财政分权变量 (FD)与工业资本深化变量 (KL)存在关联。

3.面板协整检验与结果

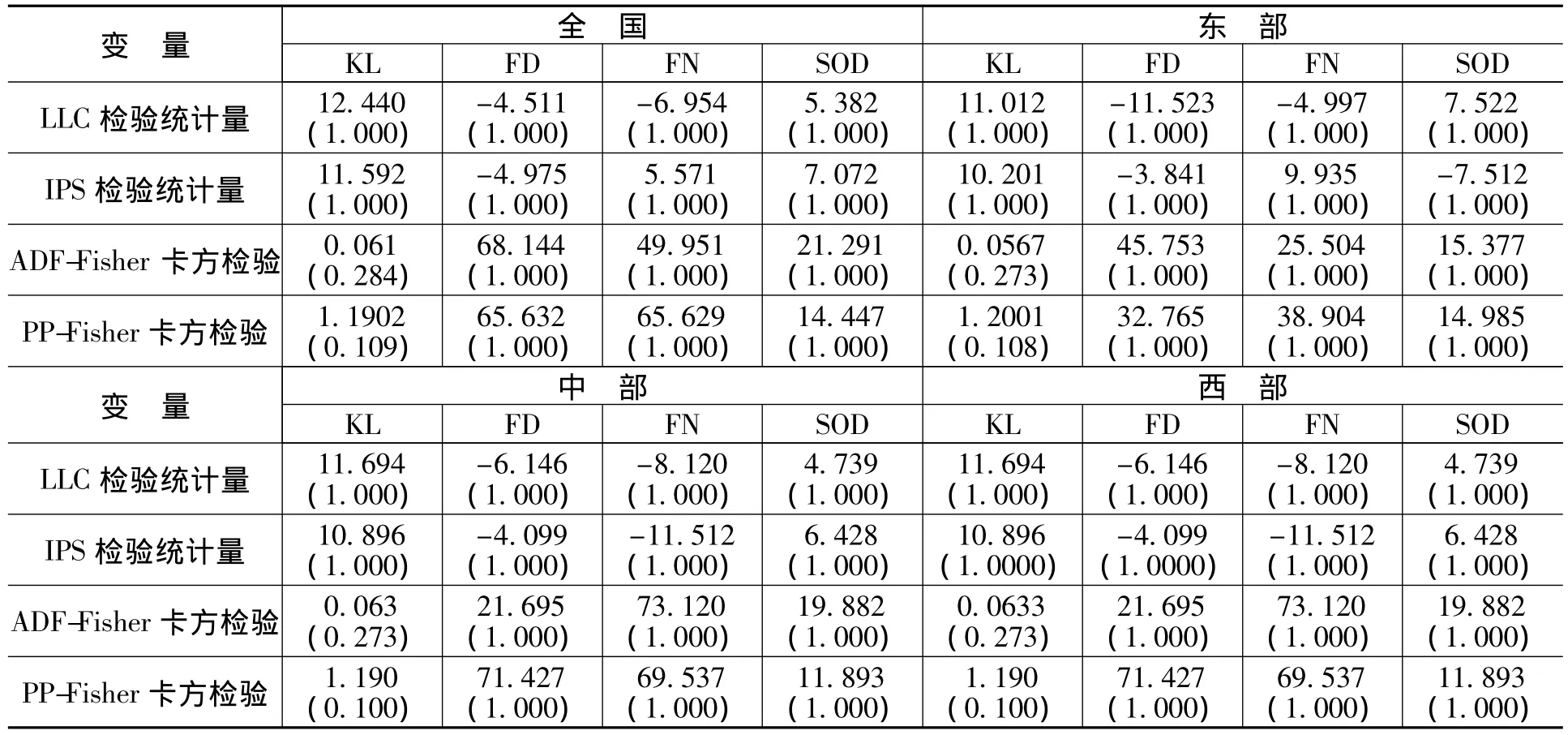

使用1985—2009年我各省市面板数据样本,由于重庆市1998年才设为直辖市,为了保持数据的连续性和一致性,我们在样本中剔除了重庆市的数据;西藏由于数据缺失,在数据样本中也予以剔除,最终使用29个省市的数据。使用面板数据协整方法检验KL、FN、FD、SOD变量之间的关联,首先对几个变量序列进行面板单位根检验,结果如下:

为了保证结果的稳健性,我们使用了包括LLC检验、IPS检验、ADF-Fisher和 PP-Fisher检验四种检验统计量,表1的检验结果表明,财政分权变量 (FD)、国有工业部门扩张变量(SOD)、金融信贷扩张变量 (FN),均不能拒绝“存在单位根”的原假设,即各变量均是一阶单整I(1)过程。

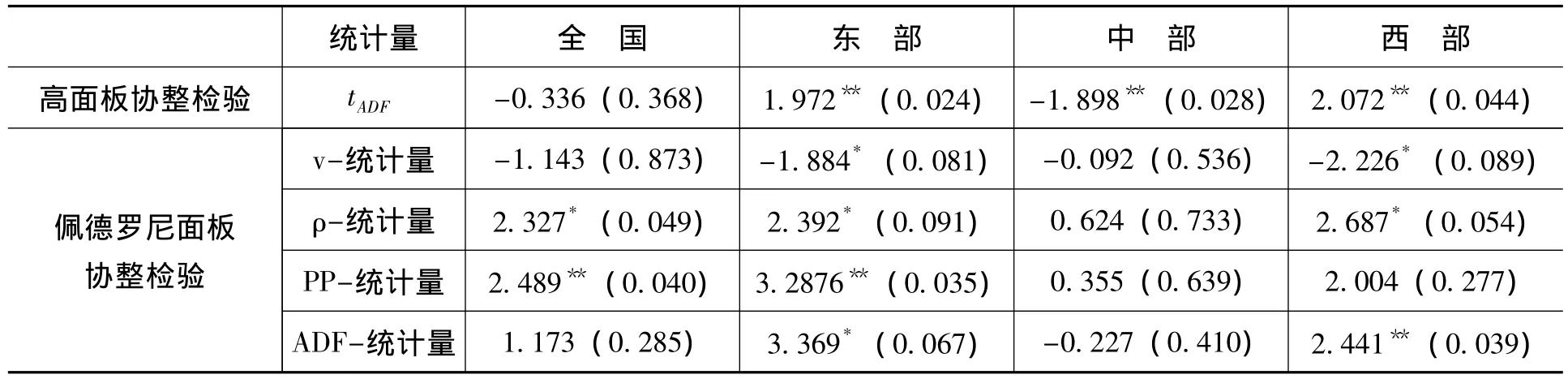

在确定变量一阶单整的基础上,我们分别对财政分权与金融信贷扩张,财政分权与国有工业部门扩张,金融信贷扩张与国有工业部门,国有工业部门扩张与工业资本深化,金融信贷与工业资本深化,财政分权变量与工业资本深化变量进行面板数据协整检验。

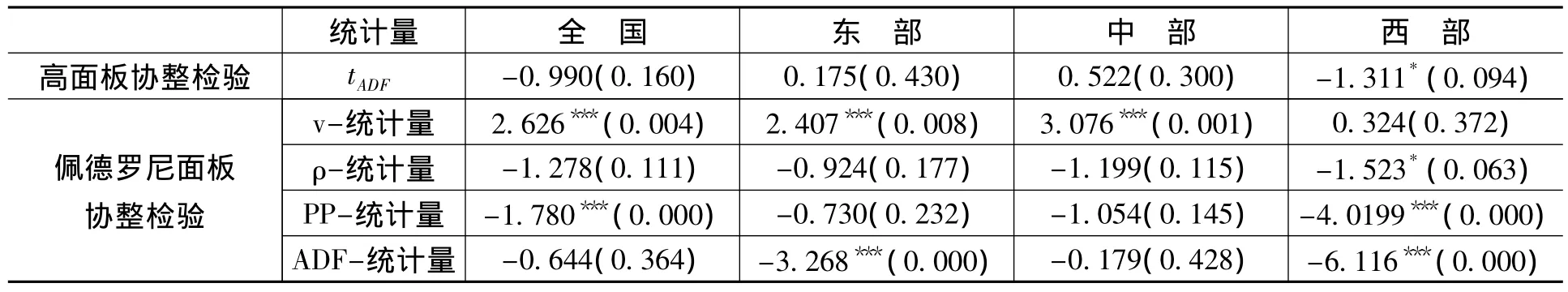

表2分别针对我国全国以及东、中、西部地区面板数据进行了协整检验,结果显示,财政分权因素与资本深化变量之间均存在协整关系,这很大程度上验证了命题2的判断,表明我国财政分权体制确实与金融信贷扩张有稳定的关联。

(1)财政分权与金融信贷扩张 (FD—FN)的协整检验

表1 KL、FD、FN与SOD变量的面板单位根检验结果

表2 财政分权与金融信贷扩张 (FD—FN)变量的面板数据协整结果

(2)财政分权与国有工业部门扩张 (FD—SOD)的协整检验

从表3可以的协整结果可见,在东部以及西部地区,财政分权变量与国有工业扩张变量存在协整关系,在全国以及中部层面,这种协整关系并不明显。这在局部区域层面验证了命题1的判断,表明在我国东部以及西部地区,地方政府的财政分权指标与当地的国有工业扩张存在关联,地方政府所面临的财政压力会很大程度上影响本地国有工业的发展,但这种影响的方向与程度则有待进一步的实证。

表3 财政分权与国有工业部门 (FD—SOD)扩张变量的面板数据协整结果

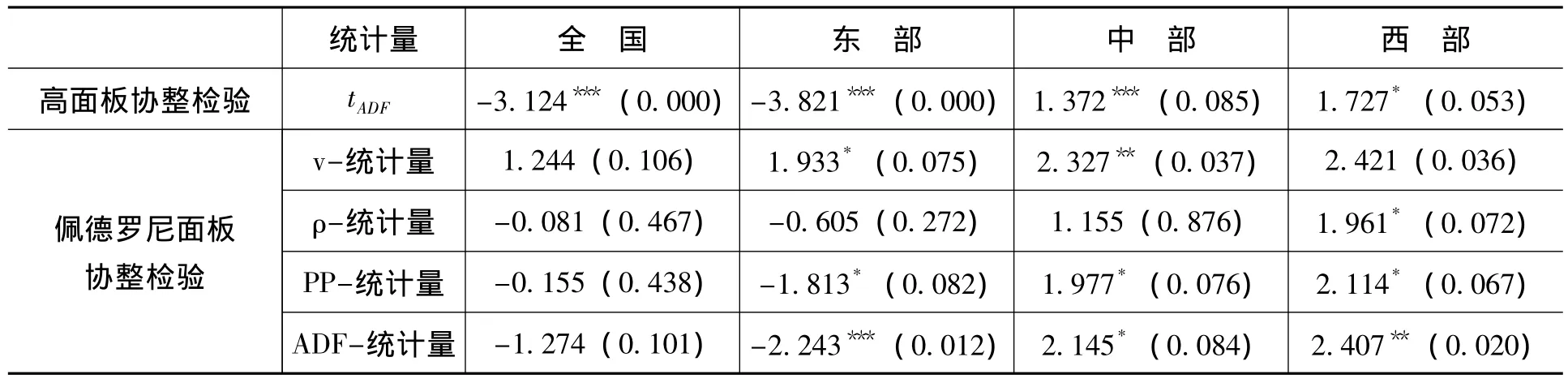

(3)金融信贷扩张与国有工业部门扩张 (FN—SOD)的协整检验

从表4所示,尽管针对全国整体面板的协整结果并不显著,但在我国东部、中部以及西部地区,协整结果均显示出协整关系的存在,这表明在我国大部分区域,金融信贷的扩张与国有工业部门的扩张之间存在实证关联,由于中国体制内金融对于国有部门的高度倾斜,国有工业部门获取了大量的金融资源,因此,金融信贷的扩张很大程度上会导致国有工业部门的扩张,这也验证了命题3的判断。

表4 金融信贷扩张与国有工业部门扩张 (FN—SOD)变量的面板数据协整结果

(4)国有工业部门扩张与工业资本深化(SOD—KL)的协整检验

由表5所示的协整结果来看,无论在全国层面或是东、中、西部地区,国有工业部门变量SOD与工业资本深化变量KL之间均表现出协整关系,表明我国国有工业的部门的扩张与工业资本深化之间存在关联,这也验证了命题5的判断,说明国有工业的扩张在很大程度上推动了我国工业的资本深化过程。

表5 国有工业部门扩张与工业资本深化 (SOD—KL)变量的面板数据协整结果

(5)金融信贷扩张与工业资本深化 (FN—KL)的协整检验

由表6所示协整结果来看,无论在全国层面,还是在东、中、西部地区,金融扩张变量FN与工业资本深化变量之间均存在协整关系,这表明在我国各个区域层面,金融信贷的扩张与工业的资本深化之间均存在显著的关联,银行机构大量金融资金的释放最终大部分流向了工业部门,并且推动了工业部门的资本深化,这也验证了命题4的判断。

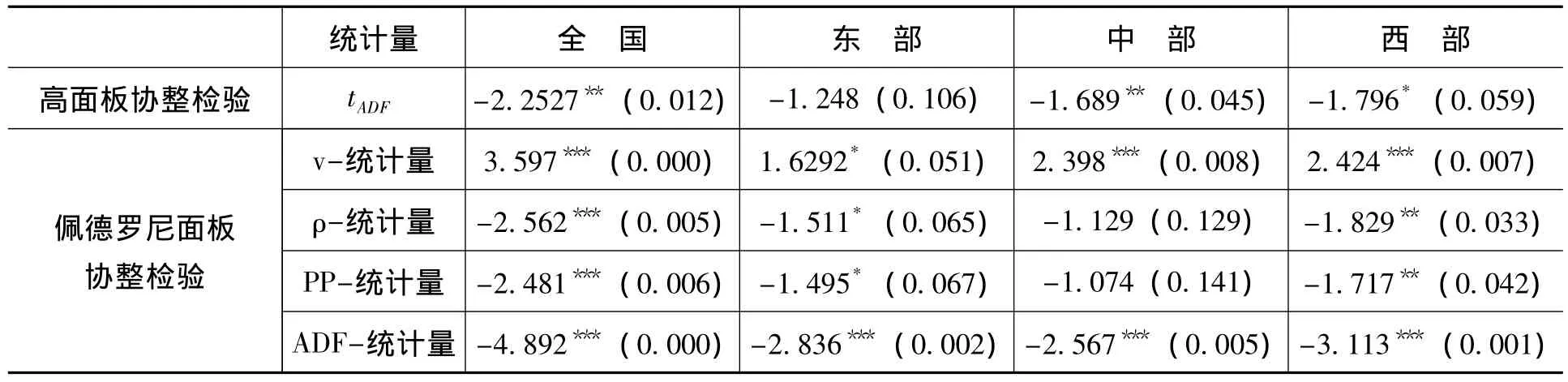

(6)财政分权变量与工业资本深化变量(FD—KL)的协整检验

就表7所示的协整结果来看,在全国整体层面以及东、中部地区,财政分权变量FD与工业资本深化变量KL之间均未表现出显著的协整关系,但在西部地区,FD与KL的协整关系却较为显著,这表明在我国西部地区,地方政府的分权激励与当地工业的资本深化存在关联,这很可能与我国西部地区的特殊体制与历史背景有关。

表7 财政分权变量与工业资本深化 (FN—KL)变量的面板数据协整结果

总体来看,上述协整结论大部分与我们的假设命题相符,据此我们可以形成一个解释我国区域层面工业资本深化的理论以及实证框架,我们可以建立一个逻辑关联,即财政分权下的政府行为会推动本地金融信贷扩张以及本地国有工业部门的扩大,而金融信贷扩张以及国有工业部门的扩大又会加速本地的工业资本深化进程。

四、结 论

结合以上实证结果,我们可以对我国资本深化的体制原因形成一个更为清晰的图示,即财政分权下的激励约束机制导致了地方国有部门的扩大以及金融信贷的扩大,而这两者的共同作用加剧了我国区域层面的工业资本深化,地区国有部门的扩张以及金融信贷的扩大之间也存在交互强化效应。在上述众多变量的互相影响中,我们可以发现一个共同的主线,即地方政府对本地工业以及金融领域的干预,而这种干预正是建立在我国财政分权体制所引发的激励约束之下产生的。从这一角度来看,中国工业的资本深化一方面有来自工业技术规律的影响,同时也与中国体制背景密切相关,考虑到中国的大国经济背景,中国工业的资本深化在空间层面更多地是自体制层面的因素所驱动,因此,我们可以将中国工业的资本深化更多地视为一种“体制现象”,相关的对策也应更多地从体制层面着手。

[1]张军.为增长而竞争:中国之谜的一个解读[J].东岳论丛,2005,(4).

[2]陈勇,唐朱昌.中国工业的技术选择与技术进步:1985—2003[J].经济研究,2006,(9).

[3]袁富华,李义学.中国制造业资本深化和就业调整——基于利润最大化假设的分析[J].经济学(季刊),2008,(1).

[4]张军.增长、资本形成与技术选择:解释中国经济增长下降的长期因素[J].经济学(季刊),2002,(1).

[5]姚战琪,夏杰长.资本深化、技术进步对中国就业效应的经验分析[J].世界经济,2005,(1).

[6]李治国,唐国兴.资本形成路径与资本存量调整模型——基于中国转型时期的分析[J].经济研究,2003,(2):34-42.

[7]陈勇,唐朱昌.中国工业的技术选择与技术进步:1985—2003[J]. 经济研究,2006,(9).

[8]张军.中国的工业改革与效率变化——方法、数据、文献和现有的结果[J].经济学(季刊),2003,(4).

[9]蔡昉,王德文,曲玥.中国产业升级的大国雁阵模型分析[J]. 经济研究,2009,(9):4-14.

[10]丁从明,陈仲常.金融深化、资本深化及其互补性研究[J]. 财经研究,2006,(1).

[11]徐现祥,周吉梅,舒元.中国省区三次产业资本存量估计[J]. 统计研究,2007,(5):6-13.

[12]Robert,M.,Solow,A.Contribution toTheoryof Economic Growth [J].The Quarterly Journal of Economics,1956,70(1):65-94.

[13]Montobbio,F.An Evolutionary Model of Industrial Growth and Structural Change[J].Structural Change and Economic Dynamics,2002,13(4):387-414.

[14]Saari,M.Y.The Economic Impact of China’s Industrialisation on ASEAN [J].Journal of Economic Studies,2000,(2):141-179.

[15]Islam,N.,Lewis,K.Growth Model and China’s Industrialization[J].Asian Economic Journal,2008,(4):76-101.

[16]曾铮.“不均质”大国的理论框架及其经济学界定——基本逻辑、测算模型和对中国的分析[J].中国工业经济,2008,(6).

[17]陈勇.劳动力剩余条件下的资本深化——基于中国1985—2003年的经验研究[D].上海:复旦大学博士学位论文,2007.

[18]张晏,龚六堂.分税制改革、财政分权与中国经济增长[J]. 经济学(季刊),2005,(4).

[19]王文剑,仉建涛,覃成林.财政分权、地方政府竞争与FDI的增长效应[J].管理世界,2007,(3).

(责任编辑:孟 耀)