地方志中的善书史料及其利用——以光绪《湖南通志》为例

2012-01-30朱新屋

朱新屋

善书(劝善书),可以理解为劝善戒恶的书籍,其最著者如“三圣经”(《感应篇》、《阴骘文》、《觉世经》)和《功过格》,在中国传统社会中产生了广泛而深刻的影响。其自民国年间即为学界所注意,至近些年来,善书研究逐渐受到学界的重视,学界从思想史、社会史和宗教史等维度,对善书展开了多重视野的研究。①有关中国善书研究的学术史回顾可参见以下六种论著:(1)宋光宇:《关于善书的研究及其展望》,《新史学》第5卷第4期,1994年12月,第163-191页。(2)宋光宇:《众善奉行,诸恶莫作——有关台湾善书的研究及其展望》第111期,1995年3月,第25-58页。(3)郑志明:《台湾善书研究的回顾》,《东方宗教研究》第5卷第7期,1996南10月,第213-231页。(4)郑志明:《台湾善书研究的现况与展望》,《宗教哲学》第2卷第4期,1996年10月,第155-176页。(5)郑志明:《台湾扶乩与鸾书现象——善书研究回顾》,南华管理学院,1998年。(6)张祎琛:《明清善书研究综述》,《理论界》,2009年第8期。然而善书研究却一直无法落实到区域社会或地方史层面,对地方志材料使用甚少。②主要代表作可参见以下五种著作:[日]酒井忠夫.中国善书研究(增补本)[M] .刘岳兵等译.江苏人民出版社.2010;[美]包筠雅.功过格:明清社会的道德秩序[M].杜正贞、张林译.浙江人民出版社.1999;陈霞.道教劝善书研究[M].巴蜀书社.1999;游子安.劝化金箴:清代善书研究[M].天津人民出版社.1999;游子安.善与人同:明清以来的慈善与教化[M].中华书局.2005.究其原因,在于史料的缺乏。明清地方志中的善书史料,主要包括三种类型:艺文(卷24)[1]、目录(卷72)[2]和人物传记(卷 150-237)[3],其中尤以后者数量为多。基于以上考虑,本文试以光绪《湖南通志》为例,通过分析其中《人物志》的叙事结构、性质及其反映的历史信息,以期说明地方志在善书研究中的利用,从而推进中国善书的研究。

一、光绪《湖南通志·人物志》所见之善书史料

光绪《湖南通志》的编纂前后由曾国荃(1824-1890)、郭嵩焘(1818-1891)和李元度(1821-1887)担任总纂,从同治七年(1868)开始纂修,至光绪十一年(1885)修成刊刻,前后耗时18年之久。[3]全书共288卷,加上卷首8卷,依次引录顺治元年(1644)至光绪九年(1883)各朝谕旨;卷末19卷,分《纪闻》、《述异》、《摭谈》、《辨讹》四子目,因此共计315卷。正如论者所说,作为湖南省的第三部通志(前两部分别是乾隆志和嘉庆志),“全书收辑自上古至19 世纪末湖南地区包括天文、地理、人文、物产等各方面的史料,是了解与研究19 世纪以前湖南政治、经济、文化等方面的重要文献宝库”。[4]这部通志的质量,从一向挑剔的梁启超(1873-1929)的评论中可见一斑,“方志虽大半成于俗吏之手,然其间略经名儒精心结撰或参订商榷者亦甚多。吾家方志至少,不能悉举,顾以睹闻所及,则可称者略如下……光绪《山西通志》、光绪《湖南通志》……以上诸志,皆出学者之手,斐然可列著作之林者”,还特别指出以上两志很好地继承了旧志,“忠实于所事”。[5]326-339

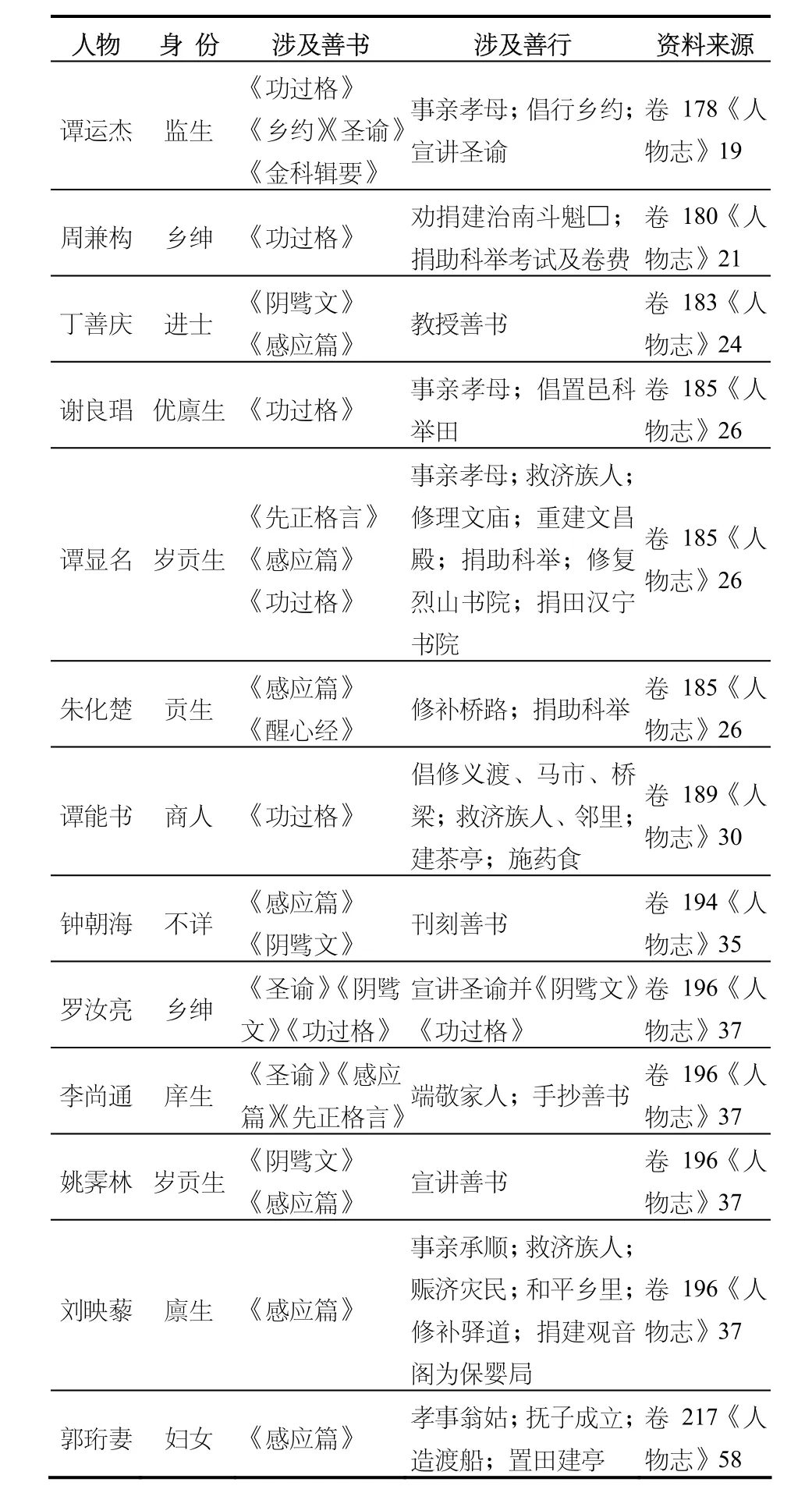

本文关注的是光绪《湖南通志》中的《人物志》。光绪《湖南通志》共分地理、建置、职官、选举、人物、艺文等十六志,315卷,其中《人物志》78卷,占近四分之一;若除去卷首与卷末的27卷,以正文288卷计,则占四分之一强。这固然可以说明湖南地区历史上人才辈出,但也未尝不是修志者重视《人物志》的结果。《人物志》下以朝代顺序论列,其中国朝部分(清代)尤详,另以府县为单位,各不统属。杜锡健的研究指出,总纂曾国荃对如何撰写人物志非常有心得,甚至以《史记》中的人物传为模板,写有数篇人物志。[4]综合光绪《湖南通志》及其《人物志》的质量,就本文关注的善书史料来说,其数量和质量均为罕见。现将《湖南通志·人物志》中所见之善书史料列表如下(表1):

表1 光绪《湖南通志》所见善书史料简表

需要说明的是,光绪《湖南通志》中,另有一些有关善书的材料,如第241卷《方外志第四》中,即收录有出自《劝善书》中的“青莲僧”故事,其载“青莲僧尝诵《法华经》,感二青衣童子侍奉。建兴二年坐化,葬长沙县西百里后,冢上生青莲花,两本掘视之,莲根自齿间出”。(卷241,第7册)[3]4840此一记载亦见于乾隆《长沙府志》及嘉庆《长沙县志》,其故事引自《劝善书》,当属《大明仁孝皇后劝善书》。后者取自其他善书的言论和故事编辑而成,这种记载是传统社会中常见的诉诸托梦、扶乩等神秘主义手段以感应示人的故事。[6]这种故事多渺不可考,信不足征,因此本文略而不论。单从这一面向而论,明清时期善书在湖南区域社会的流传亦可管窥斑见。

二、光绪《湖南通志》所见善书史料的属性

从表1中可以看到,光绪《湖南通志·人物志》中有其他方志难以比肩的善书记载。这种善书记载以人物为经,以事件为纬,较为立体地展现了明清时期中国善书生产、流传与阅读等方面的情况。这种材料不免让我们想起普遍附录于善书中的那些感应、灵验或灵异故事。[7]善书文本附录的类似的故事,有些出于实录,有些出于虚构,而地方志的记载则相对可信。但无论是实录还是虚构,这种灵验故事出现、传播并被记录的根本原因,在于士大夫的教化。杜锡健指出,曾国荃方志观的一个重要表现,就是为移风易俗而纂修方志。[3]17-20因此,善书与地方志在某种意义上具有同一性,大约这也是方志中存有各种善书记载的内在原因。

然而,细致分析这种地方志的人物传记,可以看到其叙事结构相对统一。其所涉及的层面,无非善人、善书与善举/善行,偶尔涉及善堂(如刘映藜传涉及保婴堂),历史时期出现的这些概念,被游子安称为“善的体系”。[8]62通常的叙事结构是:善人在生前积极参与各种善行,积极奉行和传播善书,得到乡民的认可且得善终。因此,其背后的目的仍然是通过劝善来达到教化的目的;而教化是历代王朝乐此不疲的追求目标。由此可见,这种“善的体系”背后,其实反映出非常丰富的历史信息。解读这背后的历史信息,应该会看到一个与宏大叙事下的“大历史”不同的“微观历史”。

从涉及的人物来看,以有初级功名的生员为主,其余包括商人和妇女各1例。另有2人未明言身份,但似乎属于乡绅一类。明清时期,随着科举制度的发展,大量的生员无法进入帝国官僚系统,这已是常识。[9]34-36这些生员在无法进入官僚系统的情况下,转而面向地方,以个人声望成为地方精英(local elite),扮演介于国家与社会之间的角色:相对于国家来说,他们是地方的代理人;相对于乡民来说,他们是面对国家的代言者。在传统行政系统最低只到县级的情况下,国家对广大基层的社会管理,很大程度上依赖于地方乡绅。因此就“教化”一端而言,国家与乡绅达成了某种契合。奉行善书、参与善举,既是乡绅提高个人声望的重要渠道,也是国家推行教化的重要手段。这些人物中,较特殊的是商人与妇女。研究表明,明清时期的四民等级观念已趋瓦解,商人地位得到很大提高。[10]202财富虽不是万能媒介,却成为商人取得名望的最重要资源。考虑到善书中广泛涉及商业伦理,不难看到商人在这过程中所起的重要作用。至于妇女,在本文视野中,妇女阅读和刊刻善书的情况并不多见。这似乎也从一个侧面提醒我们可以更加重视明清妇女的生活状态。

从善书来看,以《功过格》和《感应篇》为最重要,其次则是《阴骘文》、《醒心经》和《先正格言》,再次有《圣谕》(《圣谕广训》)、《乡约》和《金科辑要》。这些善书可分为民间善书和官方善书两大类,前者包括《功过格》、《感应篇》、《阴骘文》、《醒心经》和《先正格言》,后者包括《圣谕》、《乡约》和《金科辑要》等。可见民间善书系统与国家善书系统实际已合流,共同对地方产生重要的教化作用。明清时期,社会上流传最重要的善书就是功过格和以《感应篇》为首的“三圣经”;[11]63-64另外由于统治者(如明太祖、徐皇后、清圣祖等)的大力推广,不少善书被汇编成类书,用以推行教化,如《劝善书》、《金科辑要》等。[12]121-133因此光绪《湖南通志》中出现这种善书结构的记载,当是当时历史现象的真实反映。就善人与善书的关系而言,在这些人物传记中可明显看到有四种形式:阅读、宣讲、刊刻和再生产。阅读可以看做第一层面,善书普遍以浅显明了的话语表达善恶观念,但仍要求有一定的识字率,大量科举未果的士绅的存在,构成了酒井忠夫所谓“大众读书人”的主体;[13]370-393宣讲和刊刻可看做是第二层面,在自身奉持善书的基础上,通过宣讲和刊刻推动善书的流传,是地方精英的重要取向;善书的再生产(reproduce)则是一种更有意思的现象,在表格所举例子中,有李尚通作《剿世要法劝善诗集》、刘映藜作《悔过集》、谢良琩作《克复编》等3例,可见当时的地方精英在善书流传与推广过程中的作用。

从善行来看,涉及宗族、社会和国家三个维度。以宗族层面而言,包括编修族谱、修建祠堂、建设义庄、事亲孝母、救济族人等多方面。这些善行,乃是地方精英得以立足的基础条件。家族建设之外,涉及区域社会公共事务,包括修建桥梁、道路、茶亭、渡船、道观、书院和善堂等等。参与这些地方公共事务,对于乡绅自身而言,更多地是攫取地方的“文化权力”(cultural power)。[14]4善行中较特殊的一类,是涉及国家层面的善行。包括修建文庙、修缮驿道和捐助科举等。文庙在某种程度上是帝国的象征(imperial metaphor),驿道则是保证帝国信息渠道的重要条件,而科举考试则是帝国选拔官僚的正途制度。正是通过这三个维度的善行,可以看到善书得以从理论走向实践的具体形态。与此同时,地方士绅如何推行教化,似乎也有较清晰的图景。更重要的是,这些善行折射出介于国家和社会之间的士绅的多元和多层性特征。总之,光绪《湖南通志》人物传记中记载的这些涉及“善的体系”的史料,尽管叙事结构较为单一,性质也存在某种程度的拔高或夸大,但总体上含盖了非常大的历史信息,对推进明清中国善书研究有重要启示和帮助。

三、光绪《湖南通志》所见善书史料的利用

前文分别论述了光绪《湖南通志·人物志》中的善书史料,这种善书史料的结构、性质、特征及其所反映的历史信息,但是,这种史料或者文类(genre)对明清善书研究具体有哪些方面的作用?换句话说,我们如何在明清善书的研究中利用这种史料呢?以本文来看,我们至少可以从以下四个方面利用这种史料来研究明清善书:

其一,考察善书的时空流传及其分布。长期以来,善书研究缺乏较具体的空间语境,这当然与史料的限制有关。学界目前的看法,认为在明清“善书运动”中,[15]294-323善书生产、流传与阅读主要集中在江南和东南地区,其他地区较少。[11]3这种笼统的研究不利于我们对明清善书的整体观照,而地方志中的这种善书记载恰好可弥补这个缺陷。通过对各省方志中对善书记载的频率、类型及其生产区域的研究,可以对明清善书的整体流传有更清晰的空间图景,从而可以更准确地把握善书流传的地域脉络。如以光绪《湖南通志》来看,明清湖南的善书流传不比江南和东南地区少,除了功过格和《感应篇》这种当时具有笼罩性影响的善书外,尚有《醒心录》和《先正格言》等,而李尚通、刘映藜、谢良琩等在当地重新生产的善书,几乎可以想见带有非常浓重的地方色彩,如果能重新看到这种文本,不失为推进区域社会文化史研究的重要资料。

其二,以地方志中的善书记载为线索,通过田野调查找寻相关文献——如谱牒、文集、日记、碑刻等加以佐证进行“深描”(thick description)研究。[16]3-42要揭示明清善书流传的空间背景和民间脉络,适当的田野调查必不可少。进行区域史研究和田野调查的基础性文献,地方志是最重要的资料。通过地方志记载的善书材料,我们可以“顺藤摸瓜”,通过田野找到更多的材料。如光绪《湖南通志》中所记载的谭显明为酃县人,刘映藜为祁县人,李尚通为零陵人,都是非常重要的地方乡绅。特别是在人物传记中提及善书再生产的例子尤其应当引起我们的注意。更何况如前所述,光绪《湖南通志》人物传记中的善书材料,涉及善人、善书、善举乃至善堂等多方面,实际上是地方“善的系统”的集中展示。再进一步,考虑到中国古代地方志的纂修程序——从县志到府志再到省志的情况,我们有理由相信,光绪《湖南通志》中涉及的人物,在相关的府志或县志中应该会有更详细的记载。除了《人物志》以外,《艺文志》、《公署志》等对善书同样有所记录,多方杂糅互参互证,都为我们的研究提供了重要线索。

其三,将地方志中的善书材料与慈善事业史研究结合起来考察,有助于将对中国古代“善”的研究从理论推向实践。过去的善书研究,不大(能够)关注善书的实践层面(善行或善举);而慈善事业史的研究,则不大(能够)关注善行或善举的理论来源。[17]两相比较,均不免流于空疏迂阔的论述。即使是善书本身的实践而言,也不大清楚在生活中具体如何操作。此处以光绪《湖南通志》中的记载为例,其中描写谭能书时,提到“(谭能书)恒尊功过格,取赤黑豆纪善恶,岁终屡陈于神”。(卷189,第5册)[3]3755这种做法即可印证刘沅《感应篇注释》中“宋赵康靖公”的灵验故事,只不过是将红豆、黑豆换成了白豆、黑豆,“宋赵康靖公概尝置瓶豆于案上,每一念起,必随善恶以豆别之,善则投一白豆,恶则投一黑豆,始则黑豆绝多,继而渐少,久而善恶二念皆忘,瓶豆二物亦皆弃而不用”。(卷2,第2册)[18]12因此,地方志(信史)中的善书史料可以与善书中的史料相互印证,从而多元地建构出明清善书的实践语境。

其四,重新思考中国古代的士大夫文化、商人伦理以及妇女阅读史(the history of reading)。就人物群体的研究而言,士大夫、商人和妇女阶层是明清社会(经济/文化)史研究主要关注的三个群体。就士大夫的研究而言,士大夫的宗教信仰、私人生活及其地方教化都是重要的命题,地方志中的善书史料更加丰富了士大夫文化的研究,也折射出明清士大夫的多元和多层面向。[19]86-92而明清商人伦理的研究则一直是社会经济史的热点问题,在明清商人地位上升、四民界线逐渐模糊的情况下,商人伦理如何发展出自身的逻辑,以拓展商人的发展空间的?在商人伦理的研究方面,正可以将“商书”(如《客商一览醒谜录》、《商贾便览》等)与善书结合起来,共同考察明清商人的生态与心态。至于妇女史的研究,从地方志中可以很明确地看到,即使在妇女识字率仍然不高的明清时期,善书也成为她们阅读的重要部分。虽然近些年来对妇女史的研究已经逐渐眼光向下,关注普通妇女的研究,但就妇女阅读史的研究来说,尚未曾考虑到善书等民间文本。[20]828因此,结合地方志资料,可以对整个明清社会文化史的研究有所助益。

上文以光绪《湖南通志》中《人物志》为例,考察其中记载的善书史料,通过分析这些史料的属性及其可能的利用方式,我们可以看到地方志在善书研究中实际上大有可为。特别是在善书研究局限于宗教史和思想史等上层角度的考察情况下,对地方志中的善书史料的利用有可能为我们的善书研究实现语境化(contextualized)的可能,重新勾勒出明清“善书运动”中,中国善书生产、流传和阅读的实践背景、空间语境和民间脉络。这种研究路径的可能性贡献将对明清士大夫文化、商人伦理和妇女史研究有大的帮助。而本文的研究也再次说明,地方志这种史料本身,不论是官方还是半官方的属性,都应得到多元审视。

[1] 冯桂芬等.(同治)苏州府志[Z].台北:成文出版社, 1970.

[2] 徐景熹等.(乾隆)福州府志[Z].福州:海风出版社, 2001.

[3] 李翰章等.(光绪)湖南通志[Z].岳麓书社(影印本), 2009.

[4] 杜锡健.试论曾国荃的方志观[J].中国地方志, 2010(7):17-20.

[5] 梁启超.中国近三百年学术史[M].东方出版社, 2004.

[6] 仁孝皇后徐氏.大明仁孝皇后劝善书[M]//四库全书存目丛书:子部杂家类·第120册.济南:齐鲁书社, 1995.

[7] 太上感应篇图说[M].黄正元, 注;毛金兰, 增补.上海:学林出版社, 2004.

[8] 游子安.劝化金箴:清代善书研究[M].天津:天津人民出版社, 1999.

[9] 瞿同祖.清代地方政府[M].范忠信, 译.北京:法律出版社, 2003.

[10] [美]余英时.中国近世宗教伦理与商人精神[M].合肥:安徽教育出版社, 2001.

[11] [美]包筠雅.功过格:明清社会的道德秩序[M].杜正贞, 张林, 译.杭州:浙江人民出版社, 1999.

[12] 刘涤凡.道教入世转向与儒学世俗神学化的关系[M].台北:学生书局, 2006.

[13] [日]酒井忠夫.明末清初の社会にゎけゐ大众的读书人と善书运动》[C]//酒井忠夫.道教の综合的研究.东京:国书刊行会, 1977.

[14] [美]杜赞奇.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].王福明, 译.南京:江苏人民出版社, 1996.

[15] [日]酒井忠夫.中国史上的庶民教育与善书运动[C]//多贺秋五郎.中世纪教育史研究.东京:国书刊行会, 1980.

[16] [美]克利福德·格尔茨.文化的解释[M].韩莉, 译.南京:译林出版社, 1999.

[17] 梁其姿.施善与教化:明清以来的慈善组织[M].石家庄:河北教育出版社, 2001.

[18] 刘沅.感应篇注释[M].咸丰六年(1857)重刻槐轩全书本.

[19] [日]酒井忠夫.中国善书研究(增补本)[M].刘岳兵, 译.南京:江苏人民出版社, 2010.

[20] 曹雪芹, 高鹗.红楼梦[M].北京:人民文学出版社, 2002.