选择性乳腺导管造影对乳头溢液疾病的诊断

2012-01-30谢筱晞曹桢斌

谢筱晞 曹桢斌*

(广西中医学院附属瑞康医院放射科,广西 南宁 530011)

妇女非哺乳期间发生的乳头溢液多数是病理性的,最常见的病因 为导管内乳头状瘤以及炎性导管扩张;其中10%由癌症所引起[1],因此,查出乳头溢液的原因,对正确地指导临床实施治疗方案具有极其重要的作用。回顾性分析我院外科2003年1月至2010年9月间,56例经手术、病理证实的乳腺病患者的乳腺导管造影,探讨乳腺导管造影的影像表现及对乳头溢液病因诊断的应用。

1 材料与方法

1.1 临床资料

本组56例,均为女性,均为非哺乳期。年龄20~58岁,平均年龄38岁,已婚42例,均有生育史;其中,血性液体14 例,透明液体29例,乳白色液体6例,黄色液体7例。乳腺触诊检查,未发现异常45例,腺体增厚11例。临床表现除乳头溢液外,诉有乳房疼痛20例。造影前常规均先行钼靶乳腺摄影,有程度不同的腺体小叶增生或纤维囊性增生46例,有不同形式钙化灶7 例。

1.2 仪器及造影方法

应用美国洛爱德高频钼靶乳腺X线机。患者于月经来潮后1周左右时间进行检查,首先行常规乳腺钼靶X线平片检查,拍摄常规双乳腺轴位及内外侧斜位;再进行乳导管造影检查;患者均取仰卧位,患侧乳房贴近检查床边,操作者调整适合高度凳子坐于检查床边,面向患者,常规消毒乳房后,轻柔挤压乳头使之溢液,观察溢液颜色、确定溢液乳管开口(以溢液量大或血性的乳孔作为选择,进行造影检查) ,选用自制尖端磨平并经高压消毒的4~6号针头,2mL注射器抽吸对比剂并排除空气备用;以操作者左手固定患侧乳头,右手持针先排净注射器内气泡,以轻柔转捻动作插入选定溢液导管,有顺利进针感后回抽针头,确保进针无误,位于病变导管内,进针深度控制在1~2cm;对无法进针的大导管内梗阻,将针插至有阻力时为止。自溢液导管口缓慢注入30%泛影葡胺0.5~2mL,注射至患者乳房有胀痛感时即停止注射,取出针头。注射完毕随即加照造影侧乳腺轴位及内外侧位片各一张,轻度加压,避免对比剂外溢。X线片均用乳腺专用扫描软件及CR系统的对比度、空间频率处理等图像后处理技术进行处理,使图像达到最佳效果。

2 结 果

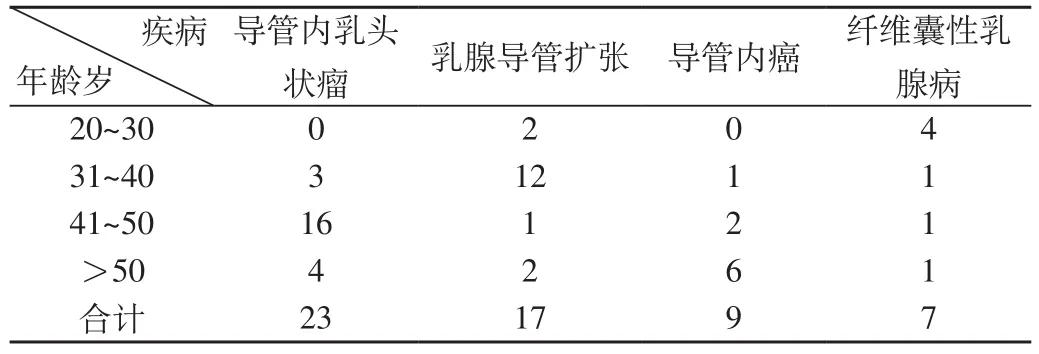

2.1 参照手术、病理结果,本组病例年龄组与乳腺疾病对应

见表1。

表1 56例患者年龄组与术后乳腺疾病对照表

2.2 乳腺导管造影表现

如下:①导管内乳头状瘤及多发导管内乳头状瘤23例,占41.1%(23/56),造影表现为扩张导管内单发或多发类圆形或短条状充盈缺损,其长轴与管腔长轴一致,充盈缺损与管壁交角呈锐角;杯口状导管截断,断面光滑;管腔扩张呈囊状,囊内见部分充盈缺损,呈小结节状或锯齿状;导管树走行、形态规则自然。②乳腺导管扩张症伴炎性肉芽组织增生17例,占30.4% (17/56) :造影表现为各级导管发生单发或多发的导管管径增宽或粗细不均呈柱状、囊状或混合性扩张,部分导管内可见局限或广基底形态不规则的充盈缺损改变,失去正常树枝状外形。③导管内癌9例,占16.1% (9/56) :造影表现为导管内见不规则充盈缺损,伴局部管壁线中断、破坏,断端不整齐,管壁破坏呈虫蚀样,内壁失去光滑,凸凹不平,导管管腔狭窄,走行僵硬,分支减少,结构紊乱。1例少量造影剂漏出,形成湖征,提示导管破坏。近侧导管轻度扩张,扭曲。④囊性乳腺增生病及小叶增生7例,占12.5%(7/56):造影表现为导管走形不自然,导管树形态扭曲,粗细不均,小导管分支增多聚集,末梢导管扩张呈多个大小不等的囊肿样改变。

3 讨 论

3.1 乳头溢液在临床上也称乳头异常分泌,包括生理性和病理性两种,生理性乳头溢液多发于双侧乳腺多个乳管,多为乳汁样、水样及浆液样[2],这类溢液常不需要造影和外科手术治疗。一般临床上所指的乳头溢液是指病理性的乳头异常分泌,常为单导管溢液,一般为各种乳腺导管系统疾病或导管外病变波及导管系统引起[3]。常见乳头溢液可分为血性和浆液性,可以单侧或双侧乳腺发生,也可单只或多只乳腺导管发生。无论是血性溢液、浆液性溢液、还是清水样溢液,从它们病理及影像诊断分布统计上看,导管内乳头状瘤的比例均是最高的,它的血性溢液也非常多见,X线诊断时要特别注意与乳腺癌鉴别。乳腺导管造影的主要目的是发现肿瘤,大致鉴别良恶性。

3.2 乳腺导管内乳头状瘤

是常见的女性乳腺溢液性良性肿瘤-乳腺上皮源性肿瘤之一,发生于乳腺大、中、小导管的上皮细胞,导管内膜增生突入导管内,呈乳头状。多数学者认为发病原因是雌激素水孕激素水平降低所致。可发生于任何年龄,本组资料显示,以40~50岁女性居多,乳腺导管内乳头状瘤在乳腺良性肿瘤中的发病率仅次于乳腺纤维腺瘤,大多数患者有乳头溢液,血性溢液多见。少数病例可恶变,被称之为“癌前病变”,须予以重视。

3.3 乳腺导管扩张症

又称浆细胞性乳腺炎,病因未明,一般认为本病的病变基础是乳头周围导管分泌不畅致导管扩张,乳腺上皮细胞萎缩、脱落及脂性分泌物聚集于输乳腔,刺激周围组织引起组织坏死、炎症和纤维组织增生。可能与泌乳障碍,乳腺组织功能衰退、外伤、内分泌失调等有关;也有人认为这是一种自身免疫性疾病,或可能与细菌感染尤其是厌氧菌感染有关[4]。正常乳导管每支主导管有3~4支分支导管和若干小分支导管,管径由2~3mm逐渐变细[5]。造影显示导管出现不规则扩张且失去正常树枝状外形即可诊断;乳导管造影能为该病提供直观可靠的诊断依据。

3.4 导管内癌

为乳腺非浸润性癌,肿瘤细胞局限于导管内,未侵犯基底膜及周围间质[6];如果不早期诊断或治疗则发展成浸润性导管癌。乳腺导管造影表现为导管内见不规则充盈缺损,伴局部管壁线中断、破坏,断端不整齐,管壁破坏呈虫蚀样,内壁失去光滑,凸凹不平,导管管腔狭窄,走行僵硬,分支减少,结构紊乱。本组有9例导管内癌,其中Ⅰ级导管5例,Ⅲ级导管4例。

3.5 囊性乳腺增生病

是由中、小导管管壁上皮增生、管腔狭窄,增生上皮细胞变性坏死后脱落并阻塞管腔,末梢导管有渗出物潴留,从而导致乳腺小叶小管及末梢乳腺导管扩张形成多发大小不等的囊肿性乳腺结构不良;本组病例有7例,小囊性结构沿乳腺小叶分布,直径为2~8mm。

3.6 防止造影失败的相关因素

①术前与患者作充分交流,消除紧张情绪,告知检查的必要性和注意事项,取得患者的配合;②合理选择造影针,造影时动作轻柔,保证顺利进针,预防造影剂漏出;③对多乳管溢液的患者,采用多次造影检查,首次选择血性或脓性溢液的导管为造影导管;每次一侧乳房仅做一支乳导管,以避免多支导管树相互重叠遮盖,干扰观察;④对于穿刺中疼痛的患者,应拔出针头重新穿刺,如将造影剂误入乳头下组织或在X线片上只见团状影象而无导管出现,可待一周造影剂全吸收后再重复造影;⑤注射前先排空针头内少量空气,将针头滴出数滴造影剂,排尽气体,以免导管内出现气泡造成假阳性,影响诊断结果。⑥对导管扩张症患者,分泌物太多时,应先轻柔挤出后再造影,以防误诊、漏诊。检查技术上做好质量控制,以提高诊断质量。

乳头溢液在现今时代为女性乳腺疾病就诊常见临床表现,或许饮食中的激素、营养过剩、过多的镇静药物使用成为其中的原因之一,经过临床医生的排除之后,考虑为病理性乳头溢液的,需要进一步的检查,而临床诊断的目的是明确乳头溢液的原因和病变的准确定位,乳腺触诊甚至钼靶片也无明确的阳性发现,选择性乳腺导管造影检查方法简便,有其实用价值,对指导手术治疗提供依据,可避免手术盲目性。

[1]彭东红,麦沛成,威达,等.乳腺导管占位性病变的造影诊断[J].中国临床医学影像杂志,2002,13(3): 174-176.

[2]李占文,胡云锵,李振平,等.乳头溢液200例报告[J].浙江临床医学,2005,7(1):46-47.

[3]邵稳喜,章佳新,祝玉祥,等.乳头溢液306例病因分析及治疗策略[J].临床误诊误治,2010,23(1):61-62.

[4]杜红文,张蕴,艾红,等.乳腺疾病影像诊断学[M].西安;陕西科学技术出版社,2003:69-83.

[5]胡永升.现代乳腺影像诊断学[M].北京:科学出版社,2001: 83.

[6]李桂华,王新华,曹桂景.选择性乳腺导管造影对导管内癌的诊断价值[J].北京大学学报,2008,40(2): 144.