重庆市大学生“村官”现状调查

2012-01-26唐海霞彭斌敖鑫李群英陈磊

唐海霞,彭斌,敖鑫,李群英,陈磊

(重庆医科大学公共卫生学院,重庆,400016)

大学生“村官”是指到农村(含社区)担任村党支部书记、村委会主任助理或其他村“两委”职务的具有大专以上学历的应届或往届大学毕业生。从20世纪90年代到2011年,全国各地选聘的大学生“村官”人数达到了15.9万名,加上2008年以前部分省市区自行选聘的,目前共有20万名大学生“村官”活跃在新农村建设一线,分布在除港、澳、台以外的31个省、自治区、直辖市,约80%的县与县级市。[1]重庆市自2008年推行大学生“村官”政策以来,已先后于2008年,2009年,2010年分别选派了三个批次的大学生“村官”到村任职。截至2010年5月,重庆市大学生“村官”实际在岗4455人,稳定率为97.7%。其中,22.2%在村党组织任职,大多担任村党支部副书记及其助理;77.8%在村委会任职,大多担任村委会主任助理[2]。2010年10月,经考核合格后,重庆市首批部分大学生“村官”,按期转为公务员。2011年,大学生“村官”任职期由两年改为三年(即2009年及其以后批次的大学生“村官”的任期为三年)。同年,重庆市又选聘了2000名大学生下乡担任“村官”,目前,重庆市大学生“村官”队伍已初具规模,但相关政策还不够成熟。充分了解重庆大学生“村官”政策的实施情况,对于促进大学生“村官”政策的完善和实施,推动重庆城乡统筹发展具有重要意义。

一、重庆市大学生村官现状调查

2010年7 月至2010年9月,课题组采取随机抽样的方法,由经过培训的调查员对大学生“村官”及行政村的村民采取及时自填式问卷和短时间的访谈进行调查。问卷采用Epidata3.0双录入校正,采用SAS8.0进行数据的相关分析。本次问卷调查地点覆盖了重庆市的28个区县,共调查大学生“村官”139人(其中2008年选派的30人,2009年选派的63人,2010年选派的46人),定性访谈119人。问卷调查当地村民432人,年龄50%集中在25—46岁。文化程度高中及以上占39.57%,职业主要为务农占47.52%,其它包括学生、务工、经商等。

(一)基本情况调查

1.大学生“村官”基本信息。大学生“村官”主要来自农村和城镇,分别占45.86%和40.60%,平均年龄为24.4岁,50%集中在23-25岁之间,学历主要为全日制大学本科及以上,其中17.99%来自“211”工程和“985”重点院校,与重庆市大学生“村官”中来自“211”工程和“985”重点院校的总体比例(20.2%)比较无统计学差异(p>0.05),大学生“村官”专业分布广泛,排在前五位的是管理学(17%)、工学(16%)、理学(14%)、文史(12%)、法学(9%)。其他信息见表1。

2.大学生“村官”生活现状。调查显示:大学生“村官”大多数时间留在村里工作。其工作地和居住地离相应的镇较近,大部分步行或经过短时车程即可到达,62.59%的大学生“村官”每周去镇里3次及以上。大学生“村官”在生活方面表现出一定的不适应,主要原因是朋友少、娱乐少和交通不便。70.59%的大学生“村官”对自己目前的生活状况总体感觉满意和习惯。见表2。

3.大学生“村官”工作状况。调查显示:大学生“村官”在农村从事的工作多样,主要是农村基层管理工作,也积极提出过一些工作建议。92.54%的大学生“村官”进行过入户调查,并且有59.02%的大学生“村官”访问了一半以上的村民。但村民反映的大学生“村官”来访情况却不理想。可见,大学生“村官”有积极主动参与农村具体工作的热情,但与村民的沟通还比较欠缺。

表1 大学生“村官”人口学特征

表2 大学生”村官”居住地、在村时间及去镇里次数统计

表3 大学生“村官”具体工作内容统计

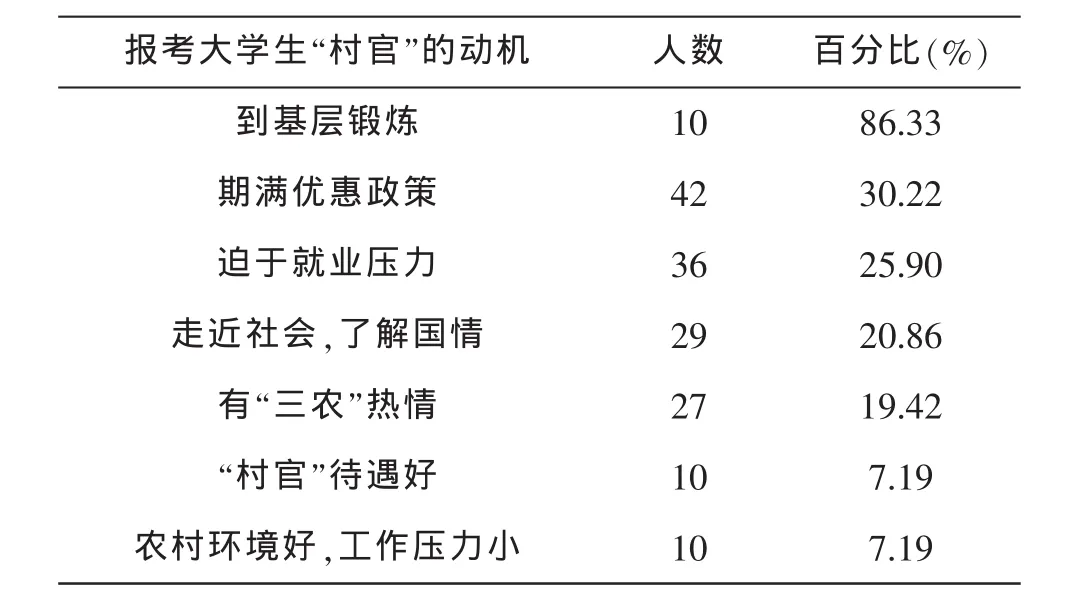

4.报考大学生“村官”动机。任职前,大多数大学生“村官”对农村不够了解,占71.94%。其报考动机,仅19.42%的大学生“村官”抱着“三农”热情而担任村官,其它则带有一定功利性的原因,如到基层积累经验、大学生“村官”的一系列优惠政策等。见表4。

表4 报名参加大学生“村官”主要原因

5.大学生“村官”的顾虑及打算。大学生“村官”在任职期间存在一定的忧虑,主要是期满以后的去路和任职期间能否发挥作用。85.61%的大学生“村官”期满后有明确的规划。主要是报考公务员占59.42%,仅13.04%的大学生“村官”打算在任职期满后,选择续签合同,继续担任“村官”。

(二)基本工作评价

表5 大学生“村官”的顾虑

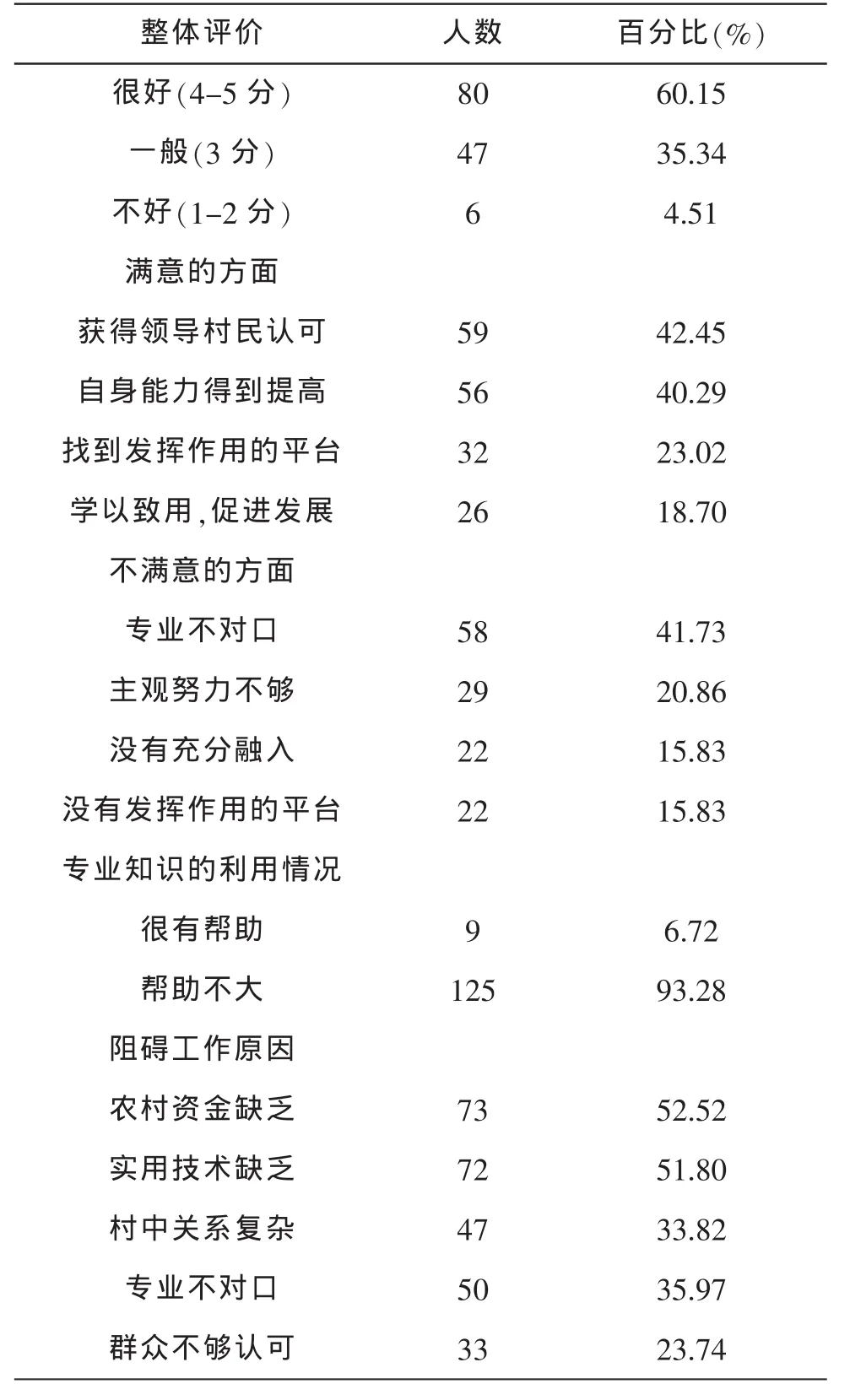

1.自我评价。大部分大学生“村官”对自身在农村开展的工作总体较满意,占60.15%。大学生“村官”认为专业不对口是影响工作满意度的重要原因,93.28%的“村官”表示专业知识很少用到。相关研究显示,87.22%的大学生“村官”基本用不到专业知识。村民对大学生“村官”的专业要求主要集中在法律(36%)、农业科学技术(33%)、行政管理(30%)、商贸(30%)、医学医药类(24%)[3],“村官”专业分布明显不符合村民要求。

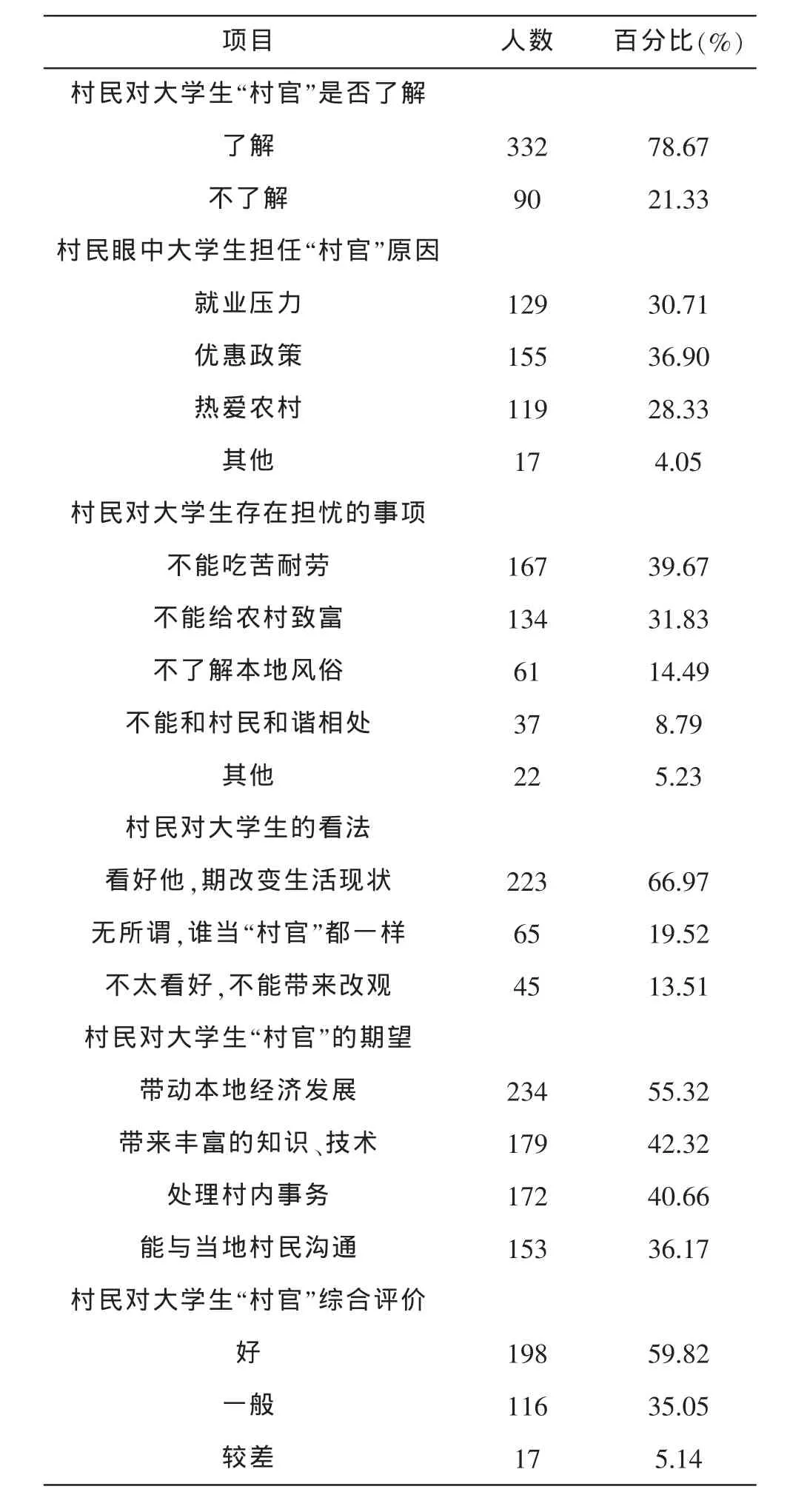

2.村民评价。对村民的调查结果显示,村民对大学生“村官”的知晓度还不够,仅78.67%村民表示了解大学生“村官”。相当一部分村民认为功利性因素是大学生“村官”下乡担任村官的主要原因。村民对大学生“村官”存在担忧的同时,仍有66.97%表示看好大学生“村官”,对其存在期望。村民最迫切的期望是大学生“村官”能够带动本村经济的发展(55.32%)。对于大学生“村官”的工作表现,59.82%的村民给予了好评。见表7

(三)积极作用

1.加速新农村建设的步伐。大学生“村官”积极为村里出谋划策。调查所示94.03%的大学生“村官”在工作中提出过自己的意见,其中99.21%的意见被采纳过。访谈得知,部分大学生“村官”在工作中,取得了不少成绩,如成功地为村里修了公路,说服了投资商,改善了本村经济状况,解决村里自来水的供应、做好各项政策的宣传,动员群众参加社会养老保险等。大学生“村官”在一定程度上充当了新农村建设的生力军,加快了新农村建设的步伐。

表6 大学生“村官”对自身工作的评价

2.缓解就业压力。就业压力大(25.90%),是大学生担任“村官”的主要动机机之一,大学生“村官”政策在一定程度上缓解了城市的就业压力。目前,我国每年大学毕业生由600万增加到近700万,如果加上中职毕业生已经超过1000万,若这些高校毕业生都涌向大城市,必然加大城市的就业压力。学生到农村基层去锻炼和学习,有利于拓宽大学生的就业渠道,缓解城市的就业压力。另外,大学生“村官”政策,促进了大学生向人才极为缺乏的偏远乡村流动,为农村发展提供了人才资源。

3.促进人才的优化。从报考动机看来,86.33%的大学生“村官”表示其报考动机是来农村锻炼。对目前大学生“村官”自我成就感调查得知,农村工作促进了大学生“村官”的成长。如表6所示,42.45%的大学生“村官”表示,自身在农村工作中得到了村民的广泛认可;40.29%表示农村的工作经验使其自身素质和能力有所提高;23.02%表示自己在农村这个大舞台上,找到了自己发挥作用的载体和平台;通过访谈进一步得知,从事村官这份工作使大学生“村官”得到了锻炼,积累了经验,更了解基层,人际交往能力得到了提高,自身思想素质和观念有所改变等。可见,大学生“村官”政策的实施,为大学生成长提供了一个锻炼的平台,促使人才得到进一步优化。

表7 村民对大学生“村官”表现的综合评价

(四)主要问题

1.大学生“村官”适应农村生活难。大学生“村官”来到农村,表现出一定的不适应,包括心理和农村环境的不适应。大多数大学生“村官”才走出大学校门就来到农村,其前后的生活条件和环境迥然不同,加上有的还没调整好心态,故常会出现心理上的不适应。如表2显示,49.64%的大学生“村官”感到孤单寂寞,担心安全保障、水土不服等。客观条件上表现在交通出行不便(37.41%)和住房条件差(22.30%)等。

2.大学生“村官”在农村长期坚守难。大部分大学生选择担任村官带着一些功利性因素。从报考动机(见表4)看出,大学生担任村官的动机主要是一些功利性因素,如到农村锻炼、享受优惠政策、迫于就业压力等。而真正立志发展农村,带领农民致富的大学生“村官”仅占7.19%。大学生“村官”期满后自身就业规划的调查显示,排在第一位的是报考公务员,占59.42%。而北京的大学生“村官”调查也显示了这一现象,依次是考虑“考公务员”(55.2%);选择就业(36.2%);“考研”;“留任村官”;“其他”。[4]目前重庆针对大学生“村官”的政策是期满考核合格直接转公务员,期满后“村官”还将面临大量流失。

3.大学生“村官”开展工作难。一是工作深入开展难。大学生“村官”的日常工作大多是临时或打杂事务,如党建工作、材料整理和软件输入、社保工作、人口普查、文化宣传等。正如大学生“村官”反映的:“哪里需要就往哪里调”。二是发挥作用的平台难找。农村资金缺乏(占52.52%)是制约其工作的主要原因。另外,农民的不够认可、政府及领导的支持不够、农村现行的土地制度制约、待遇不高等均在一定程度上使大学生“村官”工作开展困难。三是需求失衡及自身原因。重庆基层对农林牧渔专业大学生的需求比例与实际选派到村工作的这些专业大学生比例分别为72.5%和3.2%。[5]大学生“村官”自身实用技术缺乏(51.08%)和专业知识不对口(35.97%),年轻缺乏一定的工作经验、沟通协调能力不足、缺乏一定的人际关系资源和市场意识、工作态度和角色转变问题等,也是影响大学生“村官”难于开展工作的原因。

二、思考和建议

(一)健全大学生“村官”的选拔、培训、考评、激励、流动机制

大学生“村官”可按需选拔。根据各村的经济形势和具体需求,一对一招聘优秀的高校毕业生,实现选拔方式多样化。如高校直接推荐、进校宣传与招聘、实行村官“本土化”,优先选聘户籍地的高校毕业生。注重对大学生“村官”相关知识和能力的培训。如安排脱产进修、专家对口指导、开展经验交流等。要注重建立多元化和客观化的考评和激励机制。实行日常积分和刚性目标制,对有特殊贡献或成就的大学生“村官”进行加分,对超出目标分数的大学生“村官”实行一定的奖励,对长期表现优异的大学生“村官”直接推选入乡镇工作或者提高待遇、担任一定的职务等,对考评不合格者,进行辞退或者削减待遇,对另行择业的大学生“村官”,可考虑政府机关和乡镇、区县的一些部门及事业单位,拿出部分职位,留给合同到期的优秀大学生“村官”[6]。另外,可多方筹集和合理分配大学生“村官”创业基金,加大大学生“村官”的创业扶持,包括政策上、资金上以及精神上的扶持。

(二)加强大学生“村官”的工作带领和人文关怀

乡镇干部、村干部应正确认识大学生“村官”的重要意义,高度重视大学生“村官”培养,加强带领。目前大学生“村官”都有一名领导联系,两名直接帮带人帮带。为加大帮带人的责任感,可建立竞争制度,实行“打包”奖惩制度,对工作突出的大学生“村官”及其帮带人进行物质的和精神上的奖励。大学生“村官”帮带人应积极带领大学生“村官”理解村情,包括人员、资金、经济等。多带领大学生“村官”议事和做决策。做好大学生“村官”的相关宣传,让村民对大学生“村官”有正确的认识,支持其工作。合理安排大学生“村官”的工作,如根据大学生“村官”的个人意愿和特长,让其兼任一定的职务,如农业技术指导员、文化宣传员、政策宣传咨询员等。将具体的重要项目全权交给大学生“村官”去实施,即“压担子”,给其锻炼的平台。另外,相关领导还应积极了解其生活和工作上的困难、了解大学生“村官”的心理状况等,加强对大学生“村官”的人文关怀。

(三)重视大学生“村官”自我角色意识、职业素质的提升

大学生“村官”要做好农村的工作,应认识到职责的重要性,调整好心态,脚踏实地地为农村干实事、干好事;应多阅读关于农业知识和技术方面的书籍,积极参与农村实践,虚心向农民请教,不断学习各种实用知识和技术;应做一些市场调查,为农产品找准市场,订单式种植或养殖,促进农民增加收入。应认真学习法律知识和党在新时期关于新农村建设的政策,充分利用国家的扶持政策,发展本地的特色经济[7]。总之,大学生“村官”不仅要学习知识技术,还要学习处理村务的能力,不断转变自己的角色意识,提升自己的职业素质与能力。

[1]胡跃高.大学生“村官”发展研究报告[EB/OL]http://www.china.com.cn/aboutchina/txt/2008-03/26/content_1 3585411.htm[cited;2011-04-10].

[2]言恭达.提案:关于进一步做好大学生“村官”工作的建议[EB/OL]http://www.54cunguan.cn/news/cgnews/2011/0312/27151.htm l[cited;2011-04-10].

[3]李包庚,黄斌,魏娜.大学生“村官”现况调查与思考-以浙江慈溪市为例[J].青年研究,2007,(9):34-40.

[4]骆骢.北京市“大学生‘村官’计划调查”[J].北京教育(高教版),2009,(5).

[5]侯露露.“大学生‘村官’热”调查大学生“村官”只配跑腿开会?[EB/OL].http://politics.people.com.cn/GB/14562/8670620.htm l[20011-4-10].

[6]李文波,韩新宝.大学生“村官”流失原因及对策分析[J].广州青年干部学院学报,2010,(24):69-73.

[7]王满良.大学生“村官”的为官之道[J].学理论(中),2010,(3).