加味纳达合剂治疗胆汁反流性胃炎合并黄疸的临床观察

2012-01-26刘晏吴坚炯李琼王跃荣余莉芳张栋梁刘定

刘晏,吴坚炯,李琼,王跃荣,余莉芳,张栋梁,刘定

(1.上海中医药大学附属市中医医院,上海200041;2.上海市第一人民医院,上海200071)

随着近年来人们饮食结构的改变,饥饱失常等生活规律的紊乱,胃肠病发病率的增高,不仅胆汁反流性胃炎的发病率也日益增高,合并黄疸的发病机率也呈上升趋势。近年来研制出治疗胆汁反流性胃炎合并黄疸的扩大适应症纯中药制剂,两年来对83例门诊胆汁反流性胃炎合并黄疸患者进行了诊治,已取得了良好的临床疗效。

1 临床资料

1.1 病例选择

1.1.1 纳入标准纳入对象为13~80岁病程不等的患者;入选前内镜下符合1990年悉尼世界胃肠病大会上制定的反流型胃炎为诊断标准[1];理化检查符合《诊断学》(第七版)制定的黄疸定义(总胆红素>17.1 mol/L符合黄疸诊断)为诊断标准[2];一周内未使用同类中西药,配合治疗、知情同意并于疗程结束后作相关复查。

1.1.2 排除标准排除对象为临床症状相似但未经内镜明确诊断者。

1.1.3 剔除标准依从性差,中途停药者或未按要求服药者;研究期间随意联合服用相关治疗药物以及曾作其他治疗者,可能影响本病的临床观察。

1.2 一般资料选择2008—2011年期间本院门诊病人83例,病程在半年至十余年不等,病情特点属发展缓慢、反复发作者,根据随机数字表分为中药治疗组和中西药对照组。其中中药治疗组42例,男性15例,女性27例,平均年龄(52±19.5)岁,共脱落6例。中西药对照组41例,男性12例,女性29例,平均年龄(44±18.3)岁,脱落7例。两组患者基本特征相似,其男女性别比例、年龄差异、病情分布等治疗前指标统计学分析均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。中药治疗组实际完成36例。中西药对照组实际完成为34例。

2 方法

2.1 治疗方法中药治疗组:予院内中药煎服所成汤剂加味纳达合剂一日两次口服治疗,3月为1疗程,用1个疗程。加味纳达合剂由制半夏6 g、生代赭石(先煎)30 g、枳实15 g、厚朴6 g、紫苏梗9 g、北沙参9 g、麦冬9 g、广郁金12 g、赤芍15 g、黄芩12 g、连翘9 g、茵陈30 g、金钱草30 g、海金砂15 g、虎杖30 g、车前草(包煎)30 g、浙贝母12 g、生麦芽15 g组成。西药对照组:予吗叮啉10 mg,每日3次餐前0.5 h口服,加护肝宁片4片,每日3次餐后口服,中西药合用3月为1疗程。

2.2 观察方法

2.2.1 胃镜报告及胃液胆汁酸根据2003年中华医学会消化内镜学会大连会议制定的《慢性胃炎内镜分型分级标准》[3],先对治疗前后电子胃镜进行对照,重点观察胃镜下胃液胆汁酸的浓度变化和胃镜图文报告。

2.2.2 血清总胆红素参照《诊断学》(第七版)制定的黄疸诊断标准[2]对治疗前后理化检查中的总胆红素数值进行对照。

2.2.3 临床症状根据中华人民共和国卫生部2002年颁布的《中药新药临床研究指导原则》[4]和以及中华医学会消化病学分会2006年在上海制定的《中国慢性胃炎共识意见》等标准[5]对治疗前后的临床主症(上腹痛、呕吐苦水、嗳气、痞胀、嘈杂、尿黄、目黄、苔脉)按0、1、2、积分观察。其中症状、体征轻微,胃镜检查结果好转则为1分;症状、体征明显(部分影响日常工作及生活),胃镜检查结果好转不明显者为2分;症状、体征严重(严重影响工作及生活质量),胃镜检查无变化为3分。

2.3 疗效标准参照《中华人民共和国中医药行业标准——中医病证诊断疗效标准》[6]以及中华人民共和国卫生部1993年发布的《中药新药临床研究指导原则》[7]以及2003年中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会制定的《慢性胃炎的中西医结合诊治方案》[8]中胃脘痛证候评分标准拟定。

2.3.1 症状疗效判定标准根据《中药新药临床研究指导原则》:痊愈,症状、体征消失或基本消失,症候积分减少≥95%;显效,症状、体征明显改善,症候积分减少≥70%;有效,症状、体征均有好转,症候积分减少≥30%;无效,症状、体征均无明显改善,甚至加重,症候积分减少不足30%。计算公式(尼莫地平法):疗效指数=(治疗后得分-治疗前得分)/治疗前得分×100%。

2.3.2 胃镜检查判定标准根据2003年中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会制定的《慢性胃炎的中西医结合诊治方案》:治愈,胃镜复查胆汁反流消失,基本恢复正常;显效,胃镜复查胆汁反流改善,胃液中胆汁酸原异常值减少2/3以上;有效,胃镜检查胆汁反流改善,胃液中胆汁酸原异常值减少1/2以上;无效,未达到有效标准。

2.3.3 临床、理化疗效总评定标准根据2003年中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会制定的《慢性胃炎的中西医结合诊治方案》[8]:治愈,临床主要症状消失,次要症状基本消失或消失;胃镜复查胆汁反流消失,基本恢复正常;血清总胆红素下降至正常范围。显效,临床主要症状消失,次要症状基本消失;胃镜复查胆汁反流改善,胃液中胆汁酸原异常值减少2/3以上;血清总胆红素异常值下降8.5 μmol/L。有效,主要症状明显减轻;胃镜检查胆汁反流改善,胃液中胆汁酸原异常值减少1/2以上;血清总胆红素异常值下降小于8.5 μmol/L。无效,未达到有效标准。

2.4 统计学方法试验前后两组数据比较采用简明统计软件SPSS18.0版分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验;等级资料比较用Mann-WhiteneyU秩和检验。

3 结果

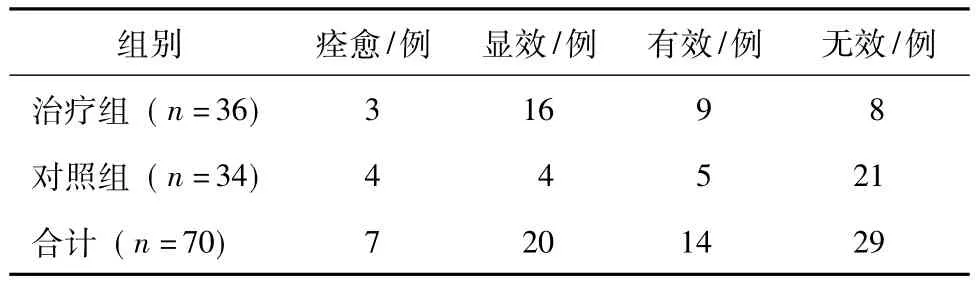

3.1 临床疗效评价中药治疗组36例,治疗后痊愈者3例,显效者16例,有效者9例,无效者8例,总有效率77.8%;中西药对照组34例,痊愈者4例,显效者4例,有效者5例,无效者21例,总有效率达38.2%。应用统计软件spss18.0操作结果:经Mann-WhiteneyU秩和检验,z=-2 823,P=0.005<0.05,差异有统计学意义,认为中药组治疗本病的临床疗效明显高于对照组。见表1。

表1 中药组和对照组的总体疗效对照

经Mann-WhiteneyU秩和检验,z=-2 823,P=0.005<0.05,差异有统计学意义。

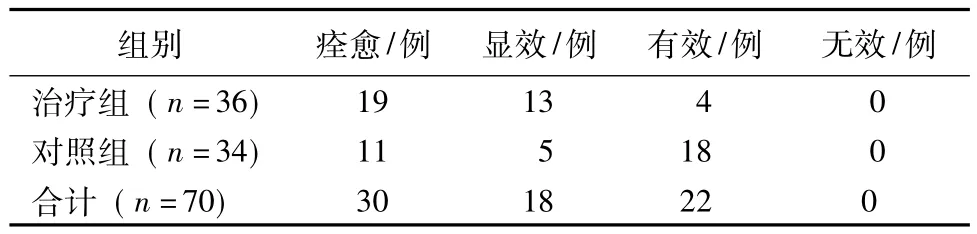

3.2 治疗前后两组患者中医症状疗效比较经Mann-WhiteneyU秩和检验,z=-2.917,P=0.004<0.05,差异有统计学意义,认为中药组在改善本病临床症状的疗效明显优于西医对照组。见表2。

表2 治疗前后两组患者中医症状疗效比较

经Mann-WhiteneyU秩和检验,z=-2.917,P=0.004<0.05,差异有统计学意义。

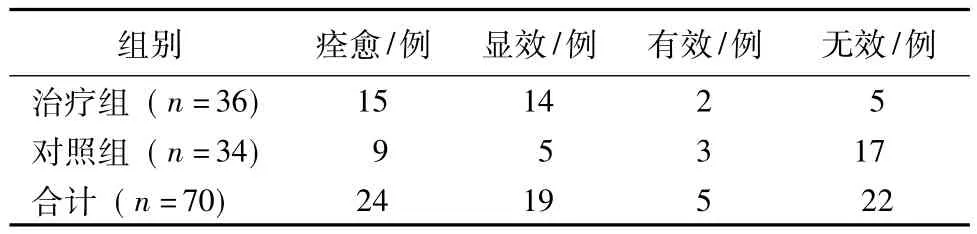

3.3 评价治疗前后两组患者胃镜疗效比较经Mann-WhiteneyU秩和检验,z=-2.774,P=0.006<0.05,差异有统计学意,可以认为中药组的临床疗效优于对照组。见表3。

表3 评价治疗前后两组患者胃镜疗效比较

经Mann-WhiteneyU秩和检验,z=-2.774,P=0.006<0.05,差异有统计学意义。

3.4 两组的血清总胆红素比较按ɑ=0.05的水平,治疗前两组比较P值大于ɑ,可以认为中药组和对照组的血清胆红素含量处于同一水平,两组具有可比性;治疗后两组比较P值小于ɑ,可以认为中药组患者的总胆红素含量低于对照组,即治疗组退黄疗效优于对照组。见表4。

表4 治疗前后两组总胆红素结果比较(±s)

表4 治疗前后两组总胆红素结果比较(±s)

经t检验,●P=0.087>0.05,具有可比性。经t检验,★P<0.05,经治疗后治疗组患者的总胆红素低于对照组,差异有统计学意义。

时间总胆红素/(μmol·L-1)治疗组(36例)对照组(34例)P值治疗前23.8±3.4 25.9±5.3 0.087●治疗后18.9±3.8 21.9±7.2 0.035★

4 讨论

近十余年来西医就胆汁反流性胃炎病因研究表明,本病和胃手术后、原发性幽门功能障碍、胃排空迟缓、肝硬化门脉高压致幽门括约肌和Oddi括约肌张力下降,胆汁和胰液反流入胃胆道疾患(胆囊炎、胆石症、胆囊切除术后等)等因素有一定关系,而消化系统疾患所致黄疸多以肝细胞性黄疸和胆汁淤积性黄疸居多。本研究继承余莉芳老中医学术思想为基础,研究立足于胆汁反流性胃炎伴黄疸的“气滞”、“痰湿”、“郁热”等病因病机为诊治的切入点,治疗中遵循《临证指南》“肝为起病之源,胃为传病之所”的原理,在本院自制制剂纳达合剂的原有清润通降药物的基础上加入化湿退黄之剂,对加味纳达合剂作用机制及临床疗效作临床观察研究,采用随机、药物平行对照的设计,分中药治疗组、中西药对照组进行治疗、观察、对照、总结,在传统辨证基础上的肝胃郁热、胆胃气逆、胃阴不足、脾胃虚弱等致病因素中更重视肝胆湿热、肝胃不和型,而且治疗上强调运用气血共调的方法,用药力求清热退黄药性寒凉不伤正、降逆和胃药行气而不香燥的原则;对“加味纳达合剂”的临床作用机制和疗效作深入研究,力求体现“肝胃同治”此一传统中医精髓。方中关键在于疏肝胆、降胃逆、通腑气,如制半夏、生代赭石、枳实、川朴、紫苏梗、虎杖;清肝胆胃热者为连翘、黄芩、茵陈;加入浙贝母、金钱草、海金沙既能疏肝利胆,又能清热利湿退黄;北沙参、麦冬养阴润燥以制约疏肝行气之剂的芳香辛燥;广郁金、赤芍凉血、调血、行气;佐以化滞助运的生麦芽调节胃肠蠕动[9]。

本研究结果显示,加味纳达合剂治疗组总有效28例;吗叮啉加护肝宁对照组总有效13例;两组间疗效有显著性差异,有统计学意义(P<0.05),本院自制中药合剂加味纳达合剂的临床总疗效已证实优于对照组(传统西药吗叮啉加中成药护肝宁)的疗效,提示本方不仅重在调气降逆、清胃泄热和养阴护胃,为胃食管反流疾患提供了治疗新方法,鉴于其降低血清总胆红素优于对照组,更有积极的退黄作用,故扩大了加味纳达合剂的临床适应症,能减患者伤痛,带来社会效益,可一定程度上解决了费用高、疗效慢等目前医疗市场存在的主要问题,值得推广。鉴于目前黄疸病因、分型较为复杂,胆汁反流性胃炎合并黄疸病例数不多,客观化佐证指标较少,有待进一步深入探寻对各型黄疸的确切疗效。

[1]林庚金.临床消化系病[M].上海:上海医科大学出版社,1994,11:70.

[2]陈文彬,潘祥林.诊断学[M].上海:人民卫生出版社,2007:46.

[3]中华医学会消化内镜学分会.慢性胃炎的内镜分型分级标准及治疗的试行意见[J].中华消化内镜杂志,2004,21(2):77-78.

[4]中华人民共和国卫生部药政局.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:134-139.

[5]中华医学会消化病学分会.中国慢性胃炎共识意见[J].胃肠病学,2006,11(11):674-684.

[6]国家中医药管理局医政司发布.中华人民共和国中医药行业标准—中医病症诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:9-11.

[7]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[M].北京:人民卫生出版社,1993:74-78.

[8]中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会.慢性胃炎的中西医结合诊治方案[J].现代消化及介入诊疗,2005,3(10):181.

[9]陈湘君.中医内科学[M].上海:上海科学技术出版社,2004:246.