下寺湾油区延长组长7油层湖底扇沉积特征

2012-01-25李晓红付国民

李晓红,郑 琪,付国民

(1.延长油田股份有限公司,陕西 延安 716000;2.长安大学,陕西 西安 710100)

下寺湾油田位于鄂尔多斯盆地东南部,三叠系延长组是其主要含油层系和开发目的层,在以往的勘探开发实践及其研究中,普遍认为延长组长7油层发育以“张家沟油页岩”为代表的深湖相优质烃源岩提供油源,向上运移至长6油层、长4+5、长2+3油层、侏罗系延安组等三角洲分流河道砂体、河道砂体等有利的储集空间,形成岩性油藏及构造岩性油藏。目前下寺湾油田及其鄂尔多斯盆地东南部南泥湾等其他毗邻油田主要以延长组长6油层、长4+5、长2+3油层、侏罗系延安组油层为主要的开发目的层,上述层系勘探程度近于90%以上,各油田面临后备资源严重短缺现状。但近年来,下寺湾油田在延长组下组合(长7-长10)勘探中发现鄂尔多斯盆地东南部延长组长7油层发育良好的浊积砂体,厚度10-40 m,被优质烃源岩包围,经试油31层/25口,获工业油流井9口,形成不同于上组合长6油层等的油气勘探新领域,从而取得该区延长组勘探新突破。

前人尽管对鄂尔多斯盆地延长组沉积与储层进行过大量的研究[1-9],但都集中在河流-三角洲沉积体系及其以长6为代表的分流河道储层,对长7浊积沉积及其储层特征研究尚浅,因此,加强鄂尔多斯盆地东南部长7油层浊积沉积体系特征,垂向演化规律和有利储积砂体的分布规律研究,对指导和加快长7油层油气勘探具有重要意义。

1 区域地质概况

下寺湾油田位于延安市西南部,构造位置位于一级构造伊陕斜坡中南部,表现为一西倾大单斜,三叠系延长组是其主要含油层系,是一套在盆地坳陷持续发展和稳定沉降过程中沉积的以河流-三角洲-湖泊相为主特征的陆源碎屑岩系,自下而上划分为长10-长1油层组,基本上记录了这个大型淡水湖盆从发生、发展、到消亡的历史。这一过程大致可分为三个阶段,即长10-长7的湖盆形成阶段、长6-长3的湖盆发展阶段和长2-长1的湖盆消亡阶段。

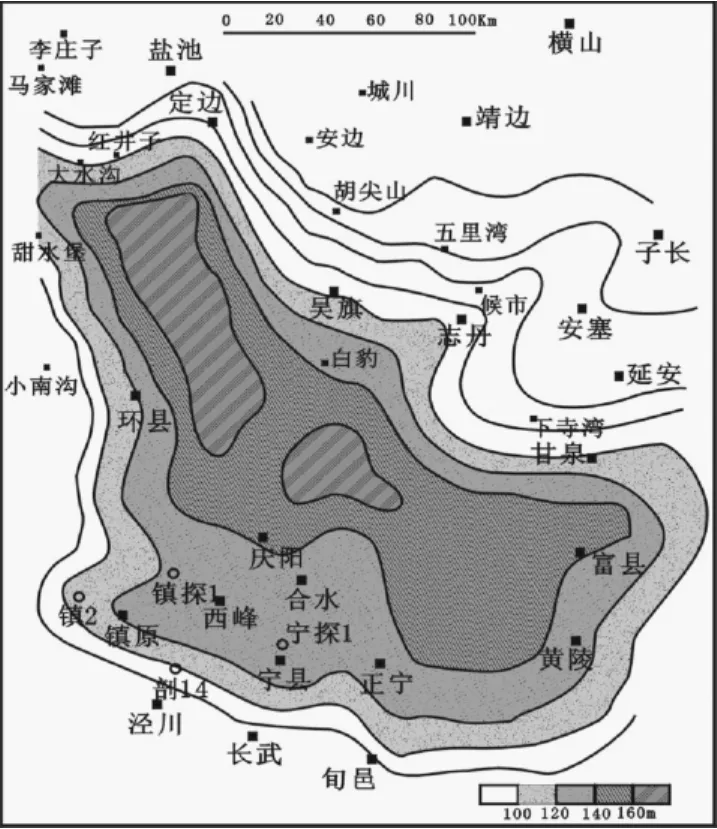

长7油层组沉积期是鄂尔多斯三叠纪湖盆大幅度沉降,深湖区广泛发育时期,湖盆面积达到中生界最大范围,发育区域上分布广泛的黑色泥岩,生油岩厚度20~100 m。研究区于长7油层沉积期处于三叠纪湖盆深湖相带,紧邻湖盆中心(图1),发育20-70 m厚烃源岩。长7油层组岩性组合为上部灰色、浅灰色细砂岩、粉砂岩和泥质粉砂岩为主夹有灰色深灰色泥岩,下部以黑油页岩(张家滩页岩)、灰色泥岩为特征。

图1 延长组有效烃源岩残余厚道图

2 沉积相划分标志及其特征

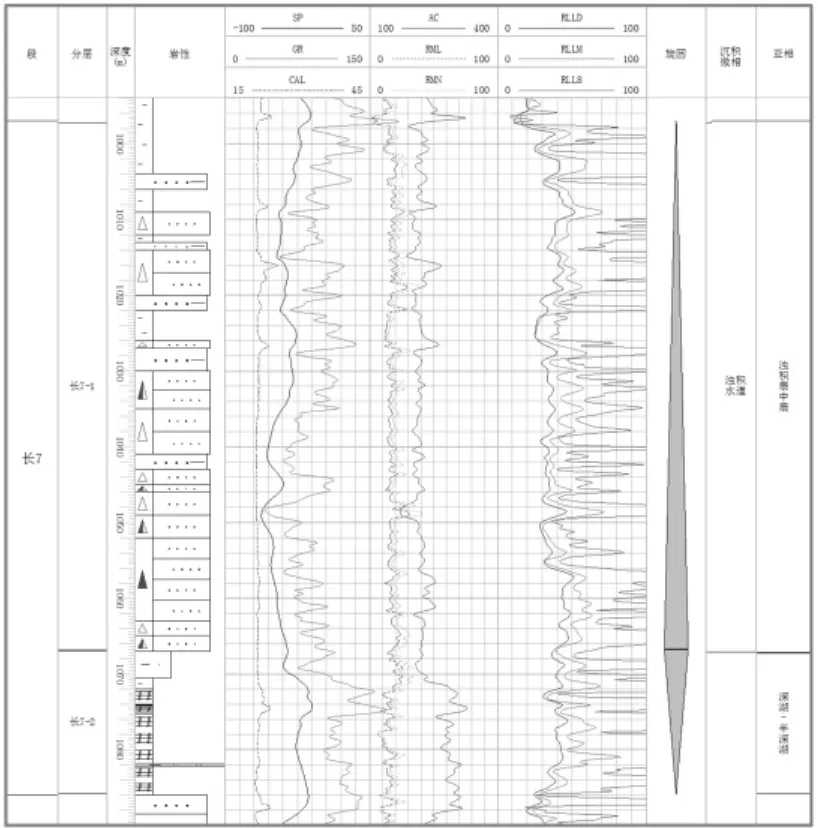

下寺湾油田长7油层中上部普遍发育厚约20-40 m的细粒长石砂岩,普见油气显示,9口井见工业油流,该套含油砂体不同于长6等三角洲分流河道砂体,为浊积扇沉积(图2)。

图2 新59井单井柱状图

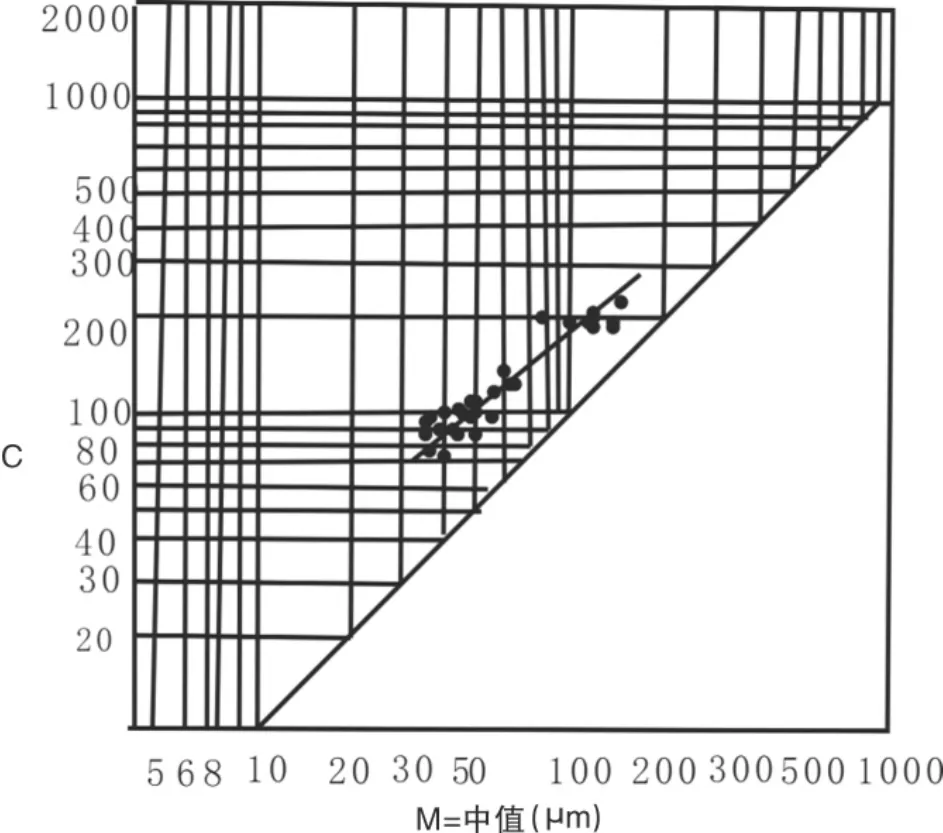

长7岩性为一套灰色、深灰色粉细砂岩,灰黑色泥岩或砂泥岩不等厚互层,砂岩含有较高泥质杂基,碎屑分选性差,局部见黑色泥质角砾,结构成熟度比较低,反应近源较强水动力条件;概率累积曲线显示一段式,悬浮总体含量大,分选差,显示浊积岩粒度概率特征(图3)。在C-M图上点的分布平行于C=M基线(图4),属于粒序悬浮区,也反映递变悬浮沉积为主的特点,亦显示了浊流沉积特征。

图3 新43井长7层粒度分布图

图4 新43井长7层岩心C-M图

岩心描述发育以下岩相类型:

①块状层理砂岩相(Sm):主要为浅灰色细砂岩,单层厚度10-20 m,底为突变接触,层理不明显,向上过渡为平行层理细砂岩相,形成略向上变细的正韵律旋回,反映较强水动力条件下的快速堆积。主要见于水动力较强的中扇辫状水道。

②平行层理砂岩相(Sh):主要为浅灰色细砂岩,单层厚度较大,层面见云母碎片及其碳质富集,分选较好。主要见于浊积水道中部。

③变形层理细砂岩相(Sd):岩性主要为浅灰色、灰绿色的细砂岩,反映在负荷压力下,表层沉积物发生形变。主要见于浊积水道中下部。

④沙纹层理粉砂岩相(Fr):岩性主要为浅灰色、灰黑色的粉砂岩,由沙纹迁移形成,具单向水流的特点,主要形成于水动力条件较弱的环境。多见于浊积外扇、浊积水道上部及其水道间漫溢沉积中(图5)。

⑤黑色泥岩相(Mg):岩性主要为黑色泥页岩,具水平层理,含黄铁矿颗粒,富含有机质,见于深湖沉积。

图5 长7岩心浊积岩构造特征

以上岩相组合成“ABC”、“CDE”等浊积岩层序。

长7油层区域电性曲线特征显示箱状-钟状,扇体边部显示齿化钟状。

3 微相划分及其特征

通过岩心观察,结合测井相,将长7湖底扇分为内扇亚相、中扇亚相、外扇亚相。内扇亚相发育与研究区东北,研究区主要发育中扇亚相、外扇亚相,中扇亚相可以识别出辫状水道、水道间漫溢、无水道席状砂等微相(表1),其中辫状水道是主要的储集砂体。

表1 微相细分表

3.1 辫状水道及侧缘

该微相往往由块状细砂和递变粒序细粉砂岩组成,沉积序列以正韵律为主,垂向上多见频繁叠置。砂岩层底界常见冲刷面,常见多个“ABC”、“CDE”序列,发育块状层理、正递变层理、平行层理、沙纹层理及变形层理。辫状水道侧缘位于水道两侧,岩性逐渐变细、以发育CDE序列为主。辫状水道测井曲线常为叠加箱状或圣诞树状,侧缘部分过渡为齿状。

3.2 水道间漫溢

水道间漫溢主要为粉砂岩、泥岩夹薄层细砂岩,常见CDE等相序发育波纹层理、水平层理等,测井曲线上常为微齿状或低幅指状。

3.3 无水道前缘席状砂

位于中扇辫状水道的前方,其岩性主要为粉-细砂岩、粉砂岩及泥岩,粒序层理、波状层理和水平层理常见。以频繁的薄层砂泥岩互层为特征,发育鲍玛层序CDE、DE段,自然电位曲线以泥岩基线为主,夹少量低幅齿形或指形。

3.4 沉积相平面分布

从下图6可知,下寺湾油田长7油层沉积期在中部及东北部主要发育中扇亚相,西南部主要发育外扇亚相,湖底扇东北至西南向长轴分布,发育2只主要辫状水道,宽约20KM,形成良好的储集砂体。

4 沉积相模式

图6 下寺湾油田长7油层平面沉积相图

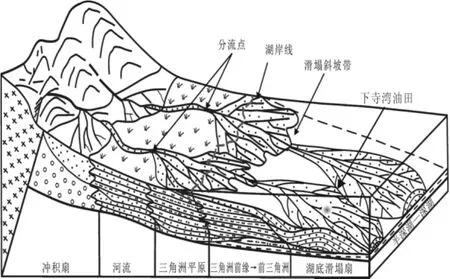

三叠纪沉积期下寺湾油田处于鄂尔多斯三叠系盆地东北缓坡一侧,近于湖盆中心,沉积期地形较平坦,具有湖底扇沉积背景及其特征。付国民等人研究认为研究区在延长组沉积期湖盆缓坡带发育的群多浅水台地型曲流河三角洲在近湖盆中心即发育台型前缘、又有坡型前缘[10],由于坡型前缘带坡度变陡,三角洲前缘分流河道沉积物继续滑落至深湖区形成湖底扇沉积(图7),因而,研究区湖底扇砂体由三角洲前缘未固结砂体再次搬运而来,具有母体性质,主要表现在粒度较细、不稳定组分含量较少,同时,砂岩中变形层理发育,多见成分与深湖泥岩相似的黑色泥岩岩屑,证明长7深湖相泥岩中砂体为湖底扇浊积砂岩,该砂体分布可能受控于湖盆底形及其前缘分流河道,呈宽缓带状东北-西南向展布。

图7 湖底扇沉积图

5 结论

1)下寺湾油田长7油层发育浊积扇沉积,砂体巨厚,形成继长6三角洲砂体的另一勘探新领域。

2)研究区主要发育浊积扇沉积中扇亚相、外扇亚相,中扇亚相可以识别出辫状水道、水道间漫溢、无水道席状砂等微相,其中辫状水道是主要的储集砂体。

3)长7浊积扇为三角洲前缘分流河道沉积物继续滑落至深湖区形成的湖底扇沉积,受控于湖盆底形及其前缘分流河道,呈宽缓带状东北-西南向展布。

[1]李凤杰,蒋斌,赵俊兴.鄂尔多斯坳陷湖盆缓坡型三角洲前缘沉积微相分带及成因分析[J].矿物岩石,2008,28(3):111-117.

[2]赵俊兴,陈洪德,付锁堂,等.鄂尔多斯盆地南部延长组中几个重要事件沉积及其油气聚集关系[J].矿物岩石,2008,28(3):90 -95.

[3]李树同,王多云,王彬.坳陷型湖盆缓坡边缘沉积坡折带的识别[J].天然气地球科学,2008,19(1):83 -88.

[4]武富礼,李文厚,李玉宏.鄂尔多斯盆地上三叠统延长组三角洲沉积及演化[J].古地理学报,2004,6(1):307-315.

[5]郭艳琴.富县探区延长组储层微观特征研究[D].西安:西北大学,2006.

[6]杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M].北京:石油工业出版社,2002:15-35.

[7]杨华,付金华,喻建.陕北地区大型三角洲油藏富集规律及勘探技术应用[J].石油学报,2003,24(3):6 -10.

[8]陈全红.鄂尔多斯盆地南部三叠系延长组沉积体系与层序地层学分析[D],西安:西北大学,2004.

[9]郑荣才,文华国.鄂尔多斯盆地白豹地区长6油层组湖底滑塌浊积扇沉积特征及其研究意义[J].成都理工大学学报,2006,33(6):566 -575.

[10]付国民.鄂尔多斯盆地东南缘三叠系延长组物源及沉积体系特征[J].矿物岩石,2010,119(1):25 -32.