基于瑟利模型的地铁火灾原因及防控思路分析

2012-01-17慈小玉吴金洪

慈小玉 吴金洪

(浙江师范大学工学院,321004,金华∥第一作者,本科生)

通过对国内外地铁典型事故发生频率的统计分析,发现地铁火灾发生频率为32%[1]。由于地铁存在空间狭小、人员密集、结构复杂、疏散至室外的距离长,以及灯光、通风设备作用有限等特征,一旦发生火灾,极易产生群死群伤的重大后果[2]。本文从安全原理出发,根据人的行为特性和地铁火灾的特点,建立地铁火灾的瑟利模型,分析地铁火灾发生原因和预防控制思路。

1 地铁火灾的瑟利模型

1.1 瑟利模型简介[3]

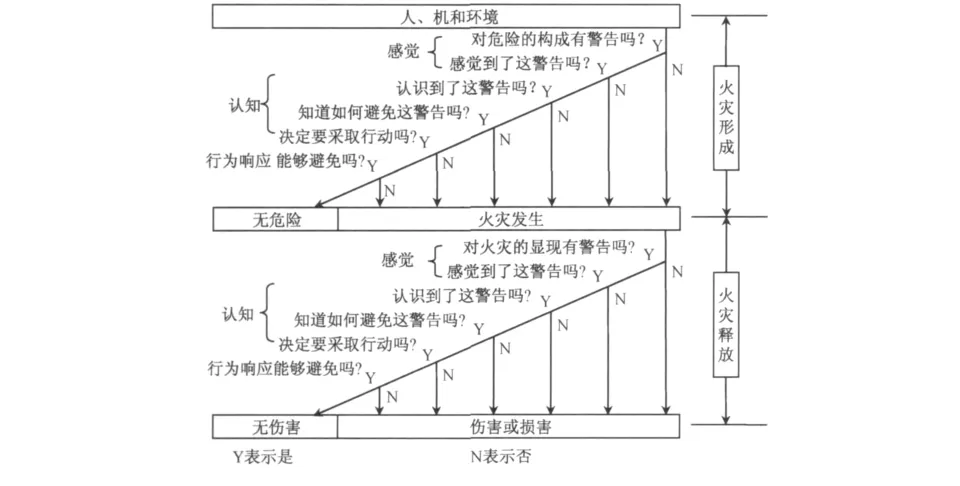

瑟利模型是在1969年由美国人瑟利提出的,是一个典型的根据人的认知过程分析事故致因的理论。该模型把人、机和环境作为一个系统,把事故的发生过程分为危险出现和危险释放两个阶段。这两个阶段各自包括一组类似人处理信息的过程,即感觉、认识和行为响应。在危险出现阶段,如果每个环节的处理都正确,危险就能被消除或得到控制;反之,就会使操作者直接面临危险。在危险释放阶段,如果人处理信息过程中的各个环节都是正确的,则虽然面临着已经显现出来的危险,仍然可以避免危险的释放,不会带来伤害或损害;反之,如果处理不当危险就会转化成伤害或损害。

1.2 地铁火灾的瑟利模型

从系统的观点来看,地铁运营安全系统也是一个“人-机-环境”构成的整体。影响安全运行的“人”包括外来乘客和内部工作人员以及为保障安全运营所组成的管理组织;“机”是指地铁运输设备,包括固定设备和移动设备;“环境”包括内部作业环境以及外部社会及自然环境。因此,可以根据瑟利模型和地铁火灾事故中人的行为特性,建立地铁火灾的瑟利模型(如图1所示)。

2 地铁火灾原因分析

2.1 危险源分析

地铁列车车厢和地铁车站中的装饰材料、广告版等易燃易爆物是危险源之一。在2003年韩国大邱地铁火灾中,列车内的广告板和车体中的易燃物加速了火势蔓延。地铁车站内的报亭、商铺、垃圾桶,以及其他电气设备、电线电缆等也属于可燃物。虽然地铁运营安全乘车规定禁止旅客携带易燃、易爆等危险品,但在车箱内还是经常能看到乘客违反乘车规定携带上车的易燃、易爆物品,以及随身携带的纸制品、塑料制品、化纤制品等[4]。

地铁隧道内通信用电、照明用电、动力用电等线路铺设复杂混乱,加之隧道内湿度较大,列车运行时会产生电弧,列车脱轨会发生碰撞摩擦,这些都是直接产生火花的主要原因。人为纵火和爆炸袭击这类人为事故在国外地铁火灾事故中所占的比例较大。人员安全意识不强、操作失误,包括电气设备操作失误、焊接和切割失误以及施工过程中的碰撞等均有可能导致火花的产生。

图1 地铁火灾的瑟利模型

2.2 地铁火灾形成阶段人的因素分析

在地铁火灾形成的初期阶段中,易燃易爆物和火源视为危险,人的处理过程是感觉危险的出现和存在,清楚各类火源出现的迹象和原因,能够正确判断各类危险导致火灾发生的可能性,同时知道采取怎样的措施避免危险出现,并且能够保证措施的有效性。

2.2.1 对危险形成的感觉以及认识

任何危险的出现或释放都伴随着某种变化,有些变化易于察觉,有些则不然。而只有使人感觉到这种变化或差异,才有避免或控制事故的可能[3]。

感觉和认知危险需要人员的感觉能力,并避免环境对人的影响。在地铁车站和列车车厢中,对于乘客的不安全行为往往都有警告标志(如禁止吸烟、禁止明火等警示标志),尽管如此,乘客违规携带易燃易爆物进入车站、在车站内吸烟等行为也时有发生。地铁工作人员如安检、站内巡查等人员的工作不到位也会导致不能及时发现危险源。对于线路故障、设备老化及缺乏定期的设备巡查监测等,也会导致设备危险源不能及时被发现。

2.2.2 危险的认知及行为响应

工作人员不具备足够的知识和技能,直接的操作失误,会导致危险源的出现。在出现危险之后,不能正确地判断危险源可能导致的火灾后果、轻视危险源等会导致危险进一步扩大,或认识危险但不知道如何避免以及反应失误,反映出工作人员专业素质和能力的缺乏。

在火灾形成的初期阶段,工作人员不能及时发现系统中存在的危险源、发现后没有行为响应或是行为响应不能避免火灾的发生,是火灾形成的间接原因,这些都暴露出地铁运营机构的消防安全管理制度不健全、员工消防素质低等问题[5]。

2.3 地铁火灾后期释放阶段人的因素分析

地铁火灾发生后,工作人员应根据火灾的发生地点和燃烧物的特性,选择正确的灭火、人员疏散和逃生方式,避免火灾的扩散,保护车站内的人和物。工作人员采取措施的正确与否,将在很大程度上影响火灾的后果。

2.3.1 火灾警告以及现场环境的感知

火灾发生后,刺激性的烟气、声响以及火光等属于自然警告,对于火灾自然警告,乘客都能够感知到。同时,车站内火灾探测器也会发出声光警告,工作人员发现火灾后也会通过广播喊话等方式向乘客发出警告。但是如果由于车站内火灾监控报警设备设置不合理,工作人员对车站环境不熟悉,消防设备、疏散通道、照明设备以及通讯设备等的标志不清,也会延误火灾的控制和人员的疏散。

2.3.2 火灾的认知和消防疏散行为

我国地铁旅客的流量较大,站内疏散线路较长,乘客由于慌乱、心理动摇,会产生紧张恐惧情绪,这会导致混乱程度比地面火灾要严重得多。由于地铁火灾发生空间狭小,产生的浓烟和毒气聚集,火灾同时使地铁照明线路遭受一定程度的损伤,导致逃生标志不明显,而且烟气的流动方向和旅客的疏散线路、外部的救援线路交叉,烟气对人体的刺激和对消防行动的阻碍,同时,由于大型灭火设备无法进入现场,烟气中视线不清,通讯中短,救援人员人身安全也需要保护等原因,会加大救援难度。这些都是工作人员在组织消防和人员疏散时应当认识到的困难。

在地铁火灾的处理阶段,工作人员容易产生的错误分为三类:一是指挥人员决策失误、指挥不当、分职不清、群体配合不协调等导致的扑救现场混乱;二是工作人员操作失误,如没有及时警告乘客,不能针对燃烧物以及烟气特性、车站建筑特点等选择正确的灭火和疏散方式;三是应急人员心理素质欠缺,为了自身安全而放弃责任自行逃离。

3 地铁火灾的防控思路

瑟利模型认为:要想预防和控制事故,首先应采用技术的手段使危险状态充分地显现出来,使操作者能够感觉到危险的出现、形成和释放;其次应通过培训和教育的手段,提高人感觉危险信号的敏感性,帮助操作者正确地感觉危险状态信息(如采用避免干扰的警告方式);第三应通过教育和培训手段使操作者在感觉到警告之后,能准确地理解其含义,并知道应采取何种措施避免危险发生或控制其后果[3],同时结合各方面的因素做出正确的决策;最后应通过合理设计使人在做出决策后,有足够的时间和条件做出行为响应。

3.1 初期火灾形成的预防

工作人员首先需要准确感知系统中危险物的出现,感知与初期的行为响应可以同时进行。为了全面感知危险源的出现和存在,通过教育培训,提高人员对危险的敏感性,并通过安全管理程度的提高来减少易燃易爆物、火花的出现,通过安全条例和广告牌等形式进行火灾防范以及正确选择逃生线路的教育,积极引导乘客的行为。加强安全人员巡视、入口安检,利用车站与列车监控设备,消除乘客携带危险物进入车站的可能性。实时监控和定期检查维修车站和列车上的电气设备和线路,对电气设施进行防火处理,降低设备的故障率,及时发现安全隐患。地铁设施也应选用阻燃或不可燃的制造材料。

3.2 后期火灾释放的控制

第一步需要及时感知火灾发生。报警系统和应急系统的完善有助于提高人对于火灾的及时察觉。设置完备火灾探测报警系统,如采用烟、温复合探测技术,可更好地检测火灾中各个物理信息的变化[6]。自动报警装置的设置要覆盖车站、线路等整个系统,而且应同时设置自动和手动报警系统。定期维护和检修探测报警系统,避免漏报、误报和报警不及时等情况的发生。

收到火灾报警信息之后,为了能够及时疏散旅客和控制火势,工作人员要能够迅速采取措施,及时启用完善的应急系统。定期的消防演习、必备的消防设备和专业的火灾救援队伍能够使工作人员有序地实施灭火救援。利用屏蔽门能短暂隔绝火势和逃生人员的特点,控制火势蔓延,争取逃生时间。疏散通道、疏散标志和紧急电源的启动能为人员逃生的指引创造条件,通风排烟设备能减轻火灾浓烟和毒气对乘客疏散逃生和外部救援的影响,无线通讯系统能为逃生人员和外部救援人员交流提供保障。另外,还应培育员工认真负责的工作态度和职业道德。

4 结语

地铁结构复杂且相对封闭,一旦发生火灾将会给人民生命财产造成严重危害,因此,在地铁设计、建造以及运营期间都要贯彻防火意识,消除火灾隐患,确保安全,让地铁成为城市中最安全快捷的主干线。

通过建立地铁火灾瑟利模型,从人的认知过程分析地铁火灾初期发生和后期火灾释放的原因,提出了地铁火灾的防控思路,该防控思路符合人的行为特征,对于有效地预防和控制地铁火灾有积极的指导作用。

[1] 卢亿.地铁火灾的事故树分析[J].城市轨道交通研究,2011(2):95.

[2] 李瑜芬,徐瑞华.火灾下城市轨道交通车站乘客疏散特点分析[J].城市轨道交通研究,2010(2):42.

[3] 肖贵平,朱晓宁.交通安全工程[M].北京:中国铁道出版社,2011.

[4] 张萍,黄强.地铁火灾的原因分析及预防[J].山西建筑,2010(29):182.

[5] 杜宝玲.国外地铁火灾事故案例统计分析[J].消防科学与技术,2007(2):214.