布比卡因不同剂量与注药方向对肛肠手术麻醉的影响

2012-01-14高特生杨亦斌曹晓虹

高特生 杨亦斌 曹晓虹 朱 琳

(嘉兴市中医院,浙江 嘉兴 314001)

蛛网膜下隙阻滞用于肛肠手术,具有起效快阻滞作用完善,肌松作用确切等优点,但临床上向头端注射10~15mg布比卡因有时对患者的血流动力学影响较大,麻醉后下肢活动恢复较慢、尿潴留发生率较高。作者探讨不同小剂量布比卡因蛛网膜下隙阻滞并结合不同注药方向在肛肠手术应用的效果及对患者术后神经恢复的影响情况。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2011年1~8月本院蛛网膜下隙阻滞下肛肠手术患者160例,男94例,女66例;ASAⅠ -Ⅱ级;年龄18~77岁,平均(53.5±4.2)岁;体质量43~87kg,平均(63.7±6.8)kg。手术种类包括混合痔肛周痔切除术、肛瘘切除术、肛裂切除术、肛周脓肿切开排脓、混合痔黏膜上环切术等。随机分为四组,每组40例:0.5%布比卡因7.5mg向头注药组、0.5%布比卡因7.5mg向尾注药组、0.5%布比卡因5mg向头注药组和0.5%布比卡因5mg向尾注药组。

1.2 方法 患者常规禁食禁饮。入手术室后开放静脉通道,监测心电图(ECG)、心率(HR)、血压(BP)和脉搏血氧饱和度(SpO2)。侧卧位于S4~5间隙用7号蛛网膜下隙阻滞针穿刺,成功后接已抽好0.5%布比卡因的注射器,回抽脑脊液并稀释至2.5mL,向头端或尾端注入,注射时间为20秒,注药完毕立即平卧位,针刺肛门无痛后取截石位开始手术。

1.3 观察指标 注药后用针刺法测定感觉阻滞起效时间和感觉阻滞平面,用改良Bromage法(0级:无运动阻滞;Ⅰ级:不能屈髋关节;Ⅱ级:不能屈膝关节;Ⅲ级:不能屈踝关节)评定运动阻滞程度。同时观察记录麻醉前、麻醉后5分钟、15分钟、30分钟和手术结束改平卧位后即刻各时点的血压(MAP)及心率(HR)。术后观察记录感觉阻滞恢复时间(感觉阻滞起效至感觉阻滞消退至S2以下的时间)及运动阻滞恢复时间(下肢恢复直腿抬高的时间)和手术后患者不良反应。术中血压低于基础20%为低血压,并静注麻黄碱6~10mg给予处理。术中术者诉肛门松弛不够,影响手术操作,需要局部浸润麻醉为麻醉效果差,余为麻醉效果满意。术后不能自行小便需插导尿管为尿潴留。

1.4 统计学处理 采用SPSS16.0统计软件分析,计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用方差检验,计数资料以百分数(%)表示,采用 χ2检验。

2 结 果

四组患者的年龄、性别、体质量、ASA分级、手术种类及手术时间等一般情况无显著性差异(P>0.05)。

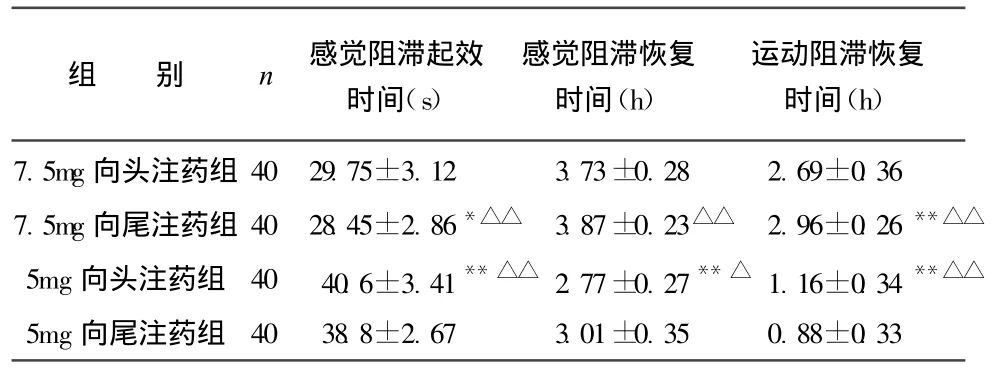

本研究结果显示,感觉阻滞起效时间7.5mg向头与向尾注药相差不大(P>0.05),感觉阻滞恢复7.5mg向头注药组快(P<0.05),运动阻滞恢复时间7.5mg向头注药组比7.5mg向尾注药组明显缩短(P<0.01);7.5mg向头注药比5mg向头注药感觉阻滞起效明显快(P<0.01),感觉和运动阻滞恢复时间均明显延长(P<0.01);5mg向尾注药比7.5mg向尾注药阻滞起效明显减慢(P<0.01),感觉和运动阻滞恢复时间均明显缩短(P<0.01),见表1。

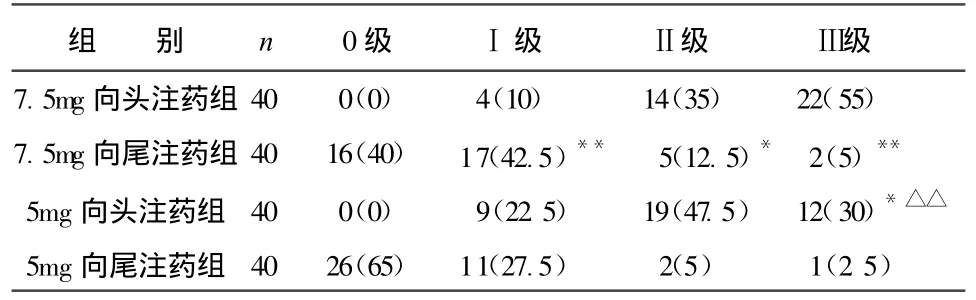

7.5 mg向头注药组和5mg向头注药组均没出现无运动阻滞(0级)患者,7.5mg向头注药组比7.5mg向尾注药组达到最大运动阻滞程度Ⅰ级少13例(4比17)(P<0.01),达到Ⅱ级多9例(14比5)(P<0.05),达到Ⅲ级多20例(22比2)(P<0.01);7.5mg向头注药组比5mg向头注药组达到最大运动阻滞程度Ⅰ级和Ⅱ级均少5例(4比9,14比19)(P>0.05),达到Ⅲ级多10例(22比12)(P<0.05)。5mg向尾注药组比7.5mg向尾注药组达到最大运动阻滞程度Ⅰ级少6例(11比17)(P>0.05),达到Ⅱ级少3例(2比5)(P>0.05),达到Ⅲ级少1例(1比2)(P>0.05)。5mg向尾注药组比5mg向头注药组达到最大运动阻滞程度Ⅰ级多2例(11比9)(P>0.05),达到Ⅱ级少17例(2比19)(P<0.01),达到Ⅲ级少11例(1比12)(P<0.01)。四组最大运动阻滞程度详见表2。

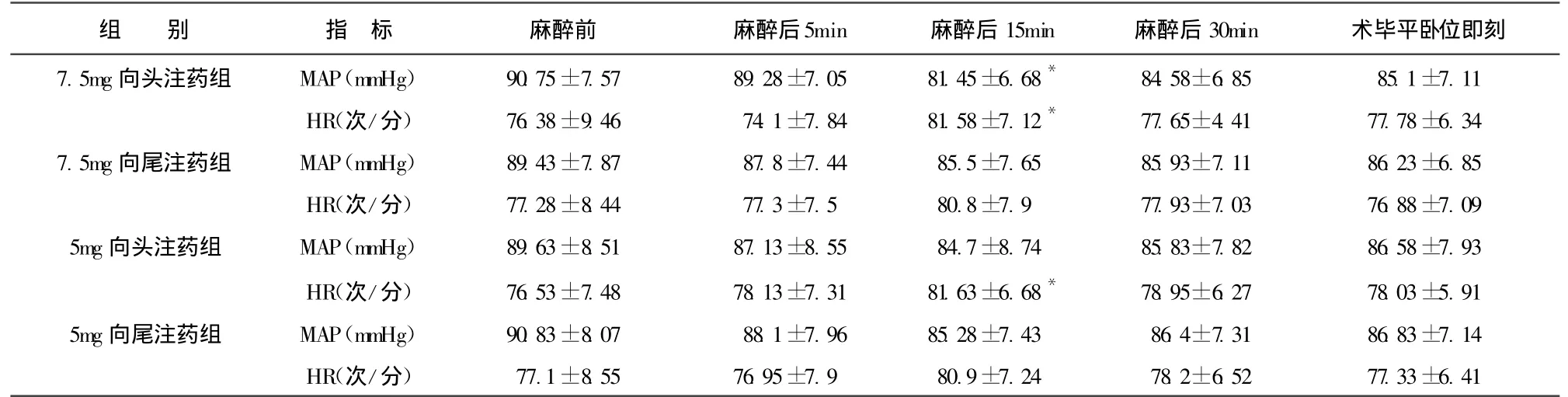

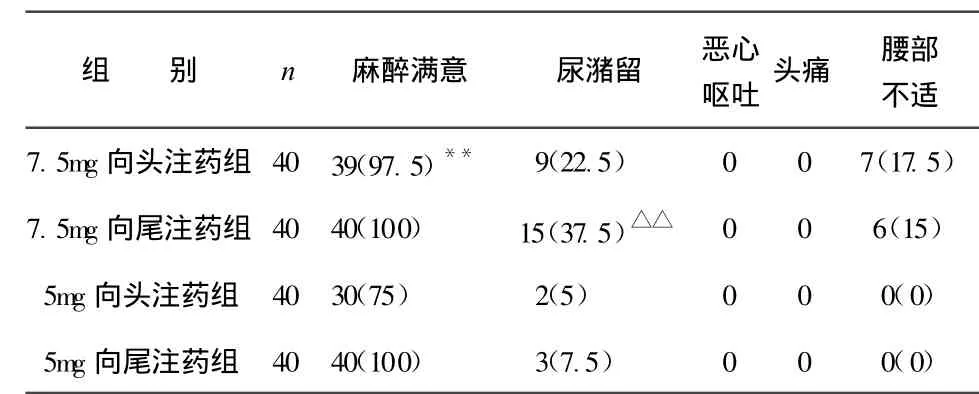

除了7.5mg向头注药组的麻醉后15分钟的MAP、HR和5mg向头注药组麻醉后15分钟的HR与麻醉前比较有显著性差异(P<0.05),其它各时点的MAP和HR变化均无显著性差异(P>0.05),见表3。术后尿潴留 7.5mg向头注药组 9例(22.5%)比7.5mg向尾注药组15例(37.5%)少6例(P>0.05),比 5mg向头注药组多 7例(P<0.05);5mg向尾注药组3例(7.5%)比7.5mg向尾注药组15例(37.5%)明显少(P<0.01),比5mg向头注药组多 1例(P>0.05)。腰部不适的病例7.5mg向头注药组7例(17.5%)、7.5mg向尾注药组6例(15%),5mg向头注药组和5mg向尾注药组均无1例出现。5mg向头注药组有10例肛门松弛不够,影响手术操作,7.5mg向头注药组仅1例,7.5mg向尾注药组和5mg向尾注药组麻醉效果均满意。四组麻醉效果及术后不良反应详见表4。

表1 各组感觉与运动阻滞时间比较±s)

表1 各组感觉与运动阻滞时间比较±s)

与7.5mg向头注药组比较*P<0.05,**P<0.01;与5mg向尾注药组比较△P<0.05,△△P<0.01

组 别 n 感觉阻滞起效时间(s)感觉阻滞恢复时间(h)运动阻滞恢复时间(h)7.5mg向头注药组 40 29.75±3.12 3.73±0.28 2.69±0.36 7.5mg向尾注药组 40 28.45±2.86*△△ 3.87±0.23△△ 2.96±0.26**△△5mg向头注药组 40 40.6±3.41**△△ 2.77±0.27**△ 1.16±0.34**△△5mg向尾注药组 40 38.8±2.67 3.01±0.35 0.88±0.33

表2 各组最大运动阻滞程度比较(%)

表3 各组血压及心率变化情况比较±s)

表3 各组血压及心率变化情况比较±s)

与麻醉前比较*P<0.05

组 别 指 标 麻醉前 麻醉后5min 麻醉后15min 麻醉后30min 术毕平卧位即刻7.5mg向头注药组 MAP(mmHg) 90.75±7.57 89.28±7.05 81.45±6.68* 84.58±6.85 85.1±7.11 HR(次/分) 76.38±9.46 74.1±7.84 81.58±7.12* 77.65±4.41 77.78±6.34 7.5mg向尾注药组 MAP(mmHg) 89.43±7.87 87.8±7.44 85.5±7.65 85.93±7.11 86.23±6.85 HR(次/分) 77.28±8.44 77.3±7.5 80.8±7.9 77.93±7.03 76.88±7.09 5mg向头注药组 MAP(mmHg) 89.63±8.51 87.13±8.55 84.7±8.74 85.83±7.82 86.58±7.93 HR(次/分) 76.53±7.48 78.13±7.31 81.63±6.68* 78.95±6.27 78.03±5.91 5mg向尾注药组 MAP(mmHg) 90.83±8.07 88.1±7.96 85.28±7.43 86.4±7.31 86.83±7.14 HR(次/分) 77.1±8.55 76.95±7.9 80.9±7.24 78.2±6.52 77.33±6.41

表4 各组麻醉效果及术后不良反应比较(%)

3 讨 论

局部浸润阻滞、低位硬膜外腔阻滞(包括骶管阻滞)和蛛网膜下隙阻滞(包括鞍麻)都是临床上肛肠手术常用的麻醉方法。蛛网膜下隙阻滞是局麻药直接作用于脊髓,具有用药量少、镇痛确切、肌松良好的特点。但临床上向头端注射10~15mg布比卡因有时存在如血流动力学变化大、双下肢麻木、术后头痛、尿潴留等并发症。现在临床上采用较细的7号或5号腰麻针,小剂量、重比重的局麻药[1],配合坐位,可以使阻滞范围局限于S1-4,仅使会阴部神经和齿状线以上的自主神经以阻滞,大大降低了蛛网膜下隙阻滞的并发症。但临床上存在许多患者不能耐受坐位行蛛网膜下隙穿刺的情况,如肛周脓肿,混合痔嵌顿、体质虚弱等。作者采用常用的侧卧位蛛网膜下隙穿刺,通过使用小剂量局麻药结合改变注药方向和注射速度,达到了满意的麻醉效果,同时也大大降低了其并发症。

本研究中,向头端快速注射布比卡因7.5mg或5mg,药物向头端扩散,阻滞平面相对高,范围广,麻醉后血压下降较快和较多。血压下降的原因除了阻滞区交感神经阻滞后引起血管扩张外,还与下肢肌肉松弛失去对静脉的回流挤压作用,导致回心血量减少有关[2]。其中7.5mg向头注药组有3例给予麻黄碱6~12mg静脉注射稳定血压;5mg向头注药组布比卡因使用剂量小,阻滞骶神经的有效浓度相对低,肛门肌松不够完善,有10例患者需术者局部浸润阻滞后完成手术。向尾端快速注射布比卡因7.5mg或5mg,药物向尾端扩散,阻滞平面低,主要集中在骶神经,阻滞浓度相对较高,肛门肌松满意,麻醉效果确切,但7.5mg向尾注药组布比卡因所用剂量较大,骶神经阻滞时间长,术后尿潴留和腰部不适病例较多。7.5mg向头端或向尾端注药均能达到理想的麻醉效果,但向尾端注药术后不良反应较多。5mg向头端或向尾端注药虽能减少术后不良反应,但5mg布比卡因向头端注药麻醉效果有时达不到理想效果,影响手术者操作。

向尾端快速注射布比卡因5mg,阻滞范围较局限,主要限于S1~5,即只阻滞阴部神经和齿状线以上的自主神经,阻滞平面比较低,故对血流动力学影响小,因而患者不易发生心血管功能紊乱,尤其是老年或体质虚弱患者[3];由于剂量小,麻醉作用消退较快,肌张力和排尿功能恢复快,术后尿潴留发生率较低。因为阻滞平面低,下肢运动阻滞较少,术后患者双下肢能正常活动,避免术后长时间平卧位不动,而是患者采用自己的舒适体位,因此术后无腰部不适等出现。

本研究通过蛛网膜下隙阻滞布比卡因的剂量和注药方向的改变来比较在肛肠手术中的麻醉效能和不良反应,发现0.5%布比卡因5mg向尾端快速注射,不但麻醉效果确切,而且术后不良反应也少,操作简单,安全可靠,是临床上肛肠手术不错的麻醉方案。

[1] 吴冬青,居从金,薛金配,等.左旋布比卡因重比重腰麻在剖宫产术的临床应用.现代医药卫生,2007,23(11):1669

[2] 穆作振,曹永.小剂量鞍麻在老年患者肛肠手术中的应用.徐州医学院学报,2001,21(3):189

[3] 陆卫萍,陆双伟,曹福田.罗比卡因腰麻在肛门直肠部手术中的应用初探.临床麻醉学杂志,2004,20(12):748