论明代贵州教育的发展概况

2012-01-07覃娜娜

李 伟, 覃娜娜

(1.贵州大学人文学院,贵州贵阳550025; 2.吉首大学历史与文化学院,湖南吉首416000)

贵州位于中国的西南,其战略地位十分重要,自古为兵家必争之地。在战国时,楚国为包抄秦国,派大将庄入滇,“王遣将军庄氵斥沅水出且兰以伐夜郎,植柯,击船于是。”[1](P229)这一事件拉开了经营贵州的序幕。三国蜀相诸葛亮,为稳固后方,出兵南中,对该区域进一步开发。唐朝玄宗皇帝为牵制吐蕃政权,册封皮罗阁为南诏国王在此地统治。宋元时期,元朝是从西南地区先灭亡大理国,后包抄南宋,从而使南宋最终灭亡。明代中央政府在此地施行“驱蒙保藏”政策,进一步加大对该地区开发力度,终在永乐十一年贵州省独立设省,贵州省西南之冲要的地位,日益剧增。

一、明代之前贵州教育发展的情况

就文化而言,早在西汉时期,中原文化就已传入贵州,但那时候中原文化仅仅局限在一些精英阶层小范围内传播,对贵州本土文化的影响还不能算是十分深远。较之中原地区,贵州并不是文教繁盛地区。虽然,也出现了诸如汉武帝时期的舍人,东汉时期的善于作赋的盛览以及向许慎研习五经,尹珍这一类的大儒,即“恒帝时,郡人尹珍自以生于荒裔,不知礼仪,乃从汝南许慎,应奉受经书、图纬,学成,还乡里教授,于是南域始有学焉。”[2](P1922)但尹珍之后,再无显闻之人。深其原因,在明代设省之前,历代中央王朝在该区域统治,虽设郡县,但实际的统治触角并未延伸到基层。而基层的统治,多由当地土司代中央政府,行使其职能。而土司教育并未纳入中央政府的教育体制之中,往往容易被中央王朝所忽略,也不为历代学者所重视。如何衡量土司教育的利弊还有待学界去考证,但肯定的是明清之前贵州教育并不是一片空白。历代中央王朝统治四方,凭借的就是文治武功,但很遗憾的是在明代以前,在贵州这片神秘沃土上,武功有余,文治不足。“衣生曰:元以前,黔故夷区,人亡文字,俗本椎鲁,未有学也。黔之学自元始,元有顺元路儒学,有蔺州儒学。”[3](P344)从以上这段文献中,可考学校仅两所,一个是顺元路儒学、一个是林州儒学,这一情况在设立贵州行省之后数年,才有所改变。

二、明代贵州教育发展的情况

明代成立初期,洪武二年 (1369)明太祖朱元璋颁布诏令在全国府、州、县设立儒学,并制定儒学制度,用文教来代替武功,用以巩固明朝的新生政权。对于当时那些少数民族所居住的荒蛮之地,中央政府更是倾向用文治来教化那些少数民族,而不是用武力迫使少数民族臣服于中央王朝的统治秩序之下。洪武二年十月辛卯诏曰:“古昔帝王育人材,正风俗,莫先于学校。自胡元入主中国,夷狄腥膻,污染华夏,学校废弛,人纪荡然。加以兵乱以来,人习斗争,鲜知礼义。今朕一统天下,复我中国先王之治,宜大振华风,以兴治教。今虽内设国子监,恐不足以尽延天下之俊秀,其令天下郡县,并建学校,以作养士类。”[4]

中央政府在贵州设宣慰司儒学,并选派了学官。由于当时的贵州为宣慰司,为诸土司之望,辖地广大,人口众多,民族关系比较复杂,面对这种复杂的局势,中央政府不得不扶植土司教育,土司教育兴盛一时。吏部尚书王直在《司学记》曾云:“贵州去京师万里,实古荒服之外裔之区也。德威所至,无思不服,太祖高皇帝不鄙夷其民,既设贵州宣慰司抚治,又欲使皆复于善,诏立学校以教,贵州始有学,盖洪武二十六年也。”[3](P356)

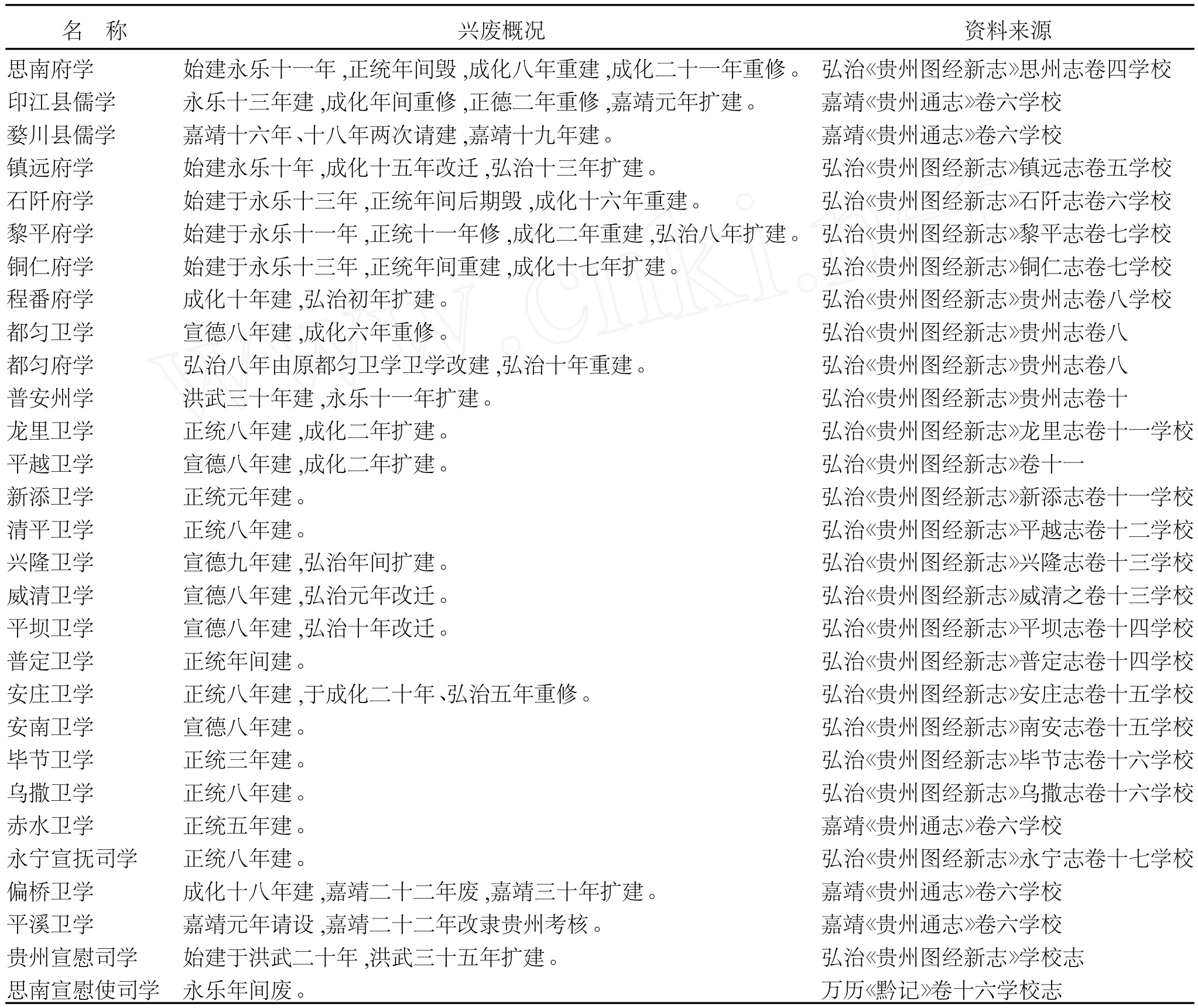

表1 明代贵州各地区官方教育概况

廖驹所著《普定卫学记》:“我朝有国,薄海内外,日月所照,悉主悉臣,郡县军卫,罔不建学,文化之盛,古所未有也。”[5](P380)在扶植土司教的同时,贵州又兴起卫学,卫所通管军队、是驻军单位,按理不应设置学校,但贵州多为外来移民,其中卫所多为军民卫,一边管军、一边管民,所以设立了很多学校。郭子章以万历三十五年为限,将贵州办学情况进行了统述,设立卫所但没有设立学校的地方有:有贵州 (今贵阳)、贵州前卫 (今贵阳)、永宁 (现在的四川。有林州儒学)、普安、清浪 (今镇远。);设立州治但没有设立学校的地方有:镇宁、永宁,这两个州州治当时设在卫所中,没有独立办公机构,当时没条件办学;设立县但没有设立学校的地方有:如镇远、施秉,此两地在少数民族聚集地,当时没条件办学;铜仁、余庆、瓮安、湄潭,这四个县是在原来土司领地上刚刚建立的县,到万历三十五年时还来不及建县兴学;有卫学改府学者,都匀、平越、普定设立府学;原来有学校但后来被革除的地方有:永从县,因为地处侗族聚居地,后来无人读书,革除;先有学校后来设州的地方有番州府。

郭子章在《黔记》中,大致规划出明代万历三十五年之前,贵州教育的概况,笔者在此基础之上,查阅弘治《贵州图经新志》、嘉靖《贵州通志》,总结出明代贵州官方教育概况,列表如表1。

除以上此表,另有镇远卫、清浪卫、五开卫均寄附在府学中,如“镇远卫寄镇远府学,清浪卫寄思州府学,五开卫寄黎平府学。”[6](P29)综上所述,明代贵州教育得到一定意义上发展,形式多样,未开省之前以司学为主,开省后,卫学、府学得到迅速的发展。在边远地区设立半官方半民间的社学,民间又有书院以及少数民族教育等多种形式,因不为本文重点,故不着笔墨。

三、明代贵州教育发展的特点

自明太祖之后,明朝历代皇帝临朝执政时,都推行兴教建学这一政策。在明代,贵州教育能够得到长足的发展,是因为在明代,贵州其军事地位、经济、文化等诸多领域形成、发展的重要时期,更深层的原因来自于这二百多年里,中央政府对贵州省实施的教育政策具有一定的持续性和稳定性,使得各级地方官吏能够遵照明政府“抚绥得人,恩威兼济”的指导思想,把“教化为先”作为治理贵州的重要内容,从而形成贵州独有的教育特点。

(一)各地区教育发展的不平衡性

明代,贵州地处边疆地区,与发达的中原地区相比,贵州的地方教育尚显薄弱和落后。但贵州的教育发展也已经初具规模,很多地区的学校的制备都已经完善。如李渭《重修学记》记载:“日久就圮,逮隆庆辛未,郡守育庵田公关白大吏,出赀算,撤朽新焉,起敝栋,葺垂、华榱、藻干,垒墁易瓦,自庙庑、亭堂、门阶、台墉,皆祓旧增丽美。”[5](P370)文中所指学宫再被当地官员的修整后,学堂以及院落都很齐备,教学设施日臻完善。

但在贵州的一些地区的教育则极为落后,甚至是连学校的基本规制都不具备。陶心的《永宁司重修儒学记略》就曾写道: “独惜夫规制未备,久颓敝,已百五十年于兹矣。”[5](P381)这里永宁宣抚司的学校败破,很长一段时间没有人去管理。

明代贵州教育各地区发展不平衡,从表面上看,表现为有些地方学校规制完备,有的地方学校却十分衰败,有的地方甚至长时间没有学校。往往一个地方政策或一个地方官吏就决定了当地教育的兴废,也带有很强的偶然性。从这些现象,我们也不难看出贵州各地区社会政治、经济发展不平衡以及不稳定,这才是贵州明代教育各地区不平衡性的根源所在。

(二)平民化的办学宗旨

明代之前,贵州教育往往局限在少数文化精英圈子内传播。而明代则逐步取消了这些规定,学校教育向社会各个等级、各个民族开放,对学生的等级身份限制几乎消失殆尽。当时,贵州的一些地方行政官员比较注重扶植贫寒的士子,为贫困的学士设立学田和资助部分奖学金,帮助下层才俊们完成其学业。其中仅铜仁一府学田就有“罗田冲、滥泥冲二份地,上地野、萧家寨田三段地,客寨巴榔田一段,滥泥水田一段六家洞平陇水田二段”[5](P373-374)这些许多地方的田地记载明晰,有力的证明了在当时学田是独立收支,一部分经费用于学校日常开销,一部分则作为学生的膏火,保障学子们能够顺利完成学业。

还有许多学校设在乡村和卫所治地,这种地域分布的不同也体现了学校向社会中下层开放的特点。如普定卫学里廖驹所著的《普定卫学记》:“窃惟是邦,昔在荒服之外,民皆夷獠,风气习俗,不类中州。今则役服贡赋,一循法度,衣冠言词,渐同中华。”[5](P380)卫学原本面向卫所里的士兵家眷而设立的教育,发展到后来卫学的教育范围拓展到当地的居民,使他们也能够接受中原文化的熏陶。

明代的贵州教育范围较前代有所扩大,同时经费上为贫寒子弟上学提供一定保障,在军卫、乡间设立学校,并向其开放。这些措施都促使贵州教育事业在明代得到迅速发展。

(三)错综复杂的学籍制度

明代,贵州陆续建立了各种官学、社学和书院,逐渐形成了比较完整的地方教育体系。但由于建省之初,经济基础十分薄弱,贵州教育发展也经历了一个艰难的过程,这主要表现在其复杂的学籍制度,如邻省附学问题以及军生民生问题,往往这两种问题是相互伴随着发生。

“正统六年,奉礼部勘合,湖广镇远卫官军生始附本学。景泰三年,军生黄宁引例奏准食廪。成化三年,奉礼部勘合,军生附府学补廪者,准挨次岁贡,至是,选贡法罢民生云南科举,军生湖广科举。成化十八年,军民生互争廪贡,本府备由申奉巡抚都御史谢昶案验,遵照贵州宣慰司儒学事例,凡食廪民生拾名,军生拾名,有缺各补其应贡,轮民生一年,军生一年,各照本行挨次,不许搀越,至今沿袭遵行无议。嘉靖间,巡按御史奏准贵州开科,平清偏镇四卫军生与民生一体贵州科举。”[5](P375-376)

这里就涉及到军籍考生和民籍考生按照上级文件经过复查的名额去应考的情况。正统六年 (1441),经过礼部核实后,湖广行省偕给的镇远卫的军军籍考生。到了成化三年(1467),按照经礼部核实过的名单,军籍考生附属在府学里作为增补的考生,批准凭借进校的次序参加考试,免去了此前去云南行省参加科举的规定,民籍考生去云南行省参加科举考试,军籍考生去湖广行省参加科举考试。而在成化十八年 (1482),军籍考生和民籍考生又开始相互争夺公费资助的名额。最后只能够参照贵州宣慰司儒学的先例,给十名民籍考生公费,十名军籍考生公费,有缺额的人员再补齐,再参加科举,补充的名额一年分给民籍考生,下一年分给军籍考生,依据在各自的考籍中的排名,不能够越出原有的考籍,来解决这个矛盾。最后彻底解决这个问题还要到嘉靖年间,巡按御史向上奏请允许贵州省开始单独考试,平清偏镇四卫军生与民生一起参加贵州的科举考试。从这里就可以看出,明初贵州教育是举步维艰的,由于地处边远,这些客观原因就造成了很多问题,如公廪名额偏少、考试地点偏远、单独开科偏晚,这些问题都有待逐渐完善解决。

四、明代贵州教育发展的意义

首先,明代贵州教育对促进民族文化的发展,为国家长治久安做出贡献。贵州教育有了长足的进步,这体现了中央王朝“弘化诲,消犷悍,夷民亦人也,不可以威,则化诲而怀服之”[5](P372)的施政初衷。贵州当时地处遐方,离当时统治中心较远,因此中原王朝利用教育在边远地区传播国家意识形态,增强了当地人对中原文化的认同感和对中央王朝的向心力,达到“一循法度,衣冠言词,渐同中华”[5](P380)。但当时他们所受的教育不同今天我们的教育,是两种性质的教育,当时的教育又带有一定的封建理论道德和宗法观念,某种意义上也桎梏了当地人的思想,这是其带来的消极影响。总体上来看,由于长时间受到中原文化的教育熏陶,使得当地人素质得到提升,民风也悄然发生改变,进而实现了中央王朝政治、文化、经济上的大一统,客观上对中华各民族团结与稳定具有积极而深远的意义。

其次,明代贵州教育对心学的宣传以及推动,以及对后世心学发展的所产生的积极意义。贵州教育在明代的发展,使贵州文化向中原文化靠拢,同时也丰富了中原文化,这种影响是双方面的。使得贵州学子能够考取功名“士之出乎其间,英伟秀发,歌鹿鸣而对大廷者,科不乏人”[5](P381),也培养出如孙应鳌、李渭等一些知名的饱学之士,最终推动了“黔中王学”的形成。如贵阳地区以文明、阳明、正学三大书院为依托,高举阳明心学旗帜,成为阳明学派在贵州的中心;思南是虽然地处边远,但在李渭等人的努力下兴办了求仁书院和中和书院,宣传王门心学;孙应鳌等人则在清平卫,宣传王门心学,培养出一批饱学之士。在诸多士子们的践行下,形成了王守仁第一个学派即“黔中王学”,传习并传播“阳明心学”,使得当时贵州文化气象焕然一新。自王阳明在贵州龙场悟道,阳明心学无不沁浸贵州文化,其影响之深,贡献之巨,远贯穿于几百余年之中国,乃至于当今东亚文化。

最后,明代贵州教育为后世教育夯实了基础,做出了表率,产生了积极影响。在明代之后的一个大一统王朝,即清朝。它继承和发展了明朝对贵州的统治方略,其中一点就是广设学校,用教育抚慰当地人民。在清代的教育体系中,儒学府学教育得以继续发展壮大,同时将明代原属于私人教育体系中的书院和社学,逐步纳入官学体系之中。将明代官学教育体系中的司学与卫学加以裁撤,同时在少数民族聚集地开设了一种新的教育形式即义学。总之,清代贵州的教育较之明代更加系统与完善,但不可忽视的是,整个清代贵州的教育体系仍建立在明代教育体系之上,仅有所损益。明代贵州教育开启贵州平民教育的先河,其经过长期发展,在招生择师、教学方法、教学管理、图书古籍的收集整理与研究等方面都积累了比较丰富的经验,形成了一套比较完善的制度,为后世教育树立了典范,打下了坚实的基础。

[1]晋常璩撰.任乃强注.华阳国志校补图注 [M].上海:上海古籍出版社,1987.

[2]范晔撰.李贤注.后汉书 (南蛮西南夷列传卷八十六) [M].北京:中华书局出版社,2005.

[3]万历《黔记》卷十六学校志,黄家服,段志洪编.中国地方志集成·贵府县志辑 [M].成都:巴蜀书社,2006.

[4]《明实录》卷四十六 [M].上海:上海书店出版社,1982.

[5]万历《黔记》卷十七学校志,黄家服,段志洪编.中国地方志集成·贵府县志辑.[M].成都:巴蜀书社,2006.

[6]嘉靖《贵州通志》卷六学校志,黄家服,段志洪编.中国地方志集成·贵府县志辑 [M].成都:巴蜀书社,2006.