湘中拗陷海相页岩层系岩相古地理特征

2012-01-04潘继平徐国盛马若龙袁海锋罗小平吴昌荣

敬 乐 潘继平 徐国盛 马若龙 袁海锋 罗小平 吴昌荣

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都610059;2.国土资源部油气资源战略研究中心,北京100034)

页岩气是在富含有机质的页岩中形成的天然气的富集,以游离相存在于天然裂缝与粒间孔隙中,或吸附在干酪根或黏土颗粒表面,或溶解于干酪根和沥青里。以热成熟作用或连续的生物作用为主,以及两者相互作用生成的聚集在烃源岩中的天然气,已逐渐成为重要的非常规天然气资源[1,2]。页岩气资源的开发利用展示出了诱人的前景。页岩气一旦勘探突破形成产能,必将对缓解中国油气资源接替的压力产生至关重要的作用[4]。开展湘中拗陷海相页岩层系岩相古地理研究,确定富有机质页岩层系发育层段,预测页岩气富集区带,可为湘中拗陷页岩气的资源评价及勘探区块优选提供科学依据。

页岩气往往分布在盆地内厚度较大、分布范围广的页岩层系中,页岩气开发具有开采寿命长的优点;但页岩气储集层渗透率低,开采难度较大。中国尤其是南方的页岩分布广泛,地质因素恰恰给页岩气的形成和富集创造了得天独厚的条件。而且连续式富集页岩气藏往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中,与常规油气藏有着密切的成因关系,具有很大的开发潜力。湘中拗陷是一个以下古生界浅变质岩系为基底发展起来的晚古生代沉积拗陷区,发育有机质丰度高的南方海相页岩层系,具有形成页岩气藏的基本地质条件,海相页岩在各个地质历史时期都十分发育,层系多且分布范围广,是页岩气的主要富集地区[3],大量分布在向斜区、隆起区的低部位。

1 区域地质概况

1.1 工区概况

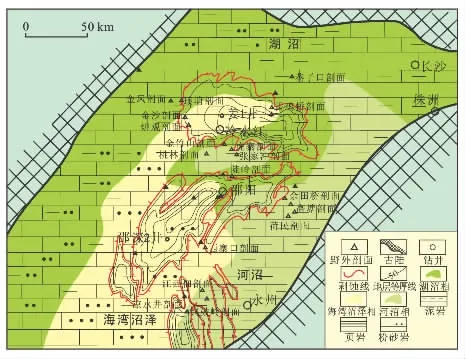

工区位于中扬子的湘中拗陷(参见本期第207页“湘中拗陷构造分区及剖面位置图”),行政区划上位于湖南省中部的娄底、邵阳、永州市境内,地理坐标为东经110°15′~113°,北纬26°~28°20′,面积约25 000km2。地貌类型复杂多样,山地、丘陵、岗地和平原兼备,尤以山地为主。湘中拗陷在大地构造位置上处于华南褶皱系的北部,雪峰隆起南缘,主要由涟源凹陷、龙山凸起、邵阳凹陷、关帝庙凸起和零陵凹陷5个二级构造单元组成。根据本区多期构造变形特点和变形结果,将3个凹陷进一步划分为8个三级构造单元(表1)。本文的研究层位为湘中拗陷中上泥盆统—下石炭统和二叠系的海相泥页岩层系。

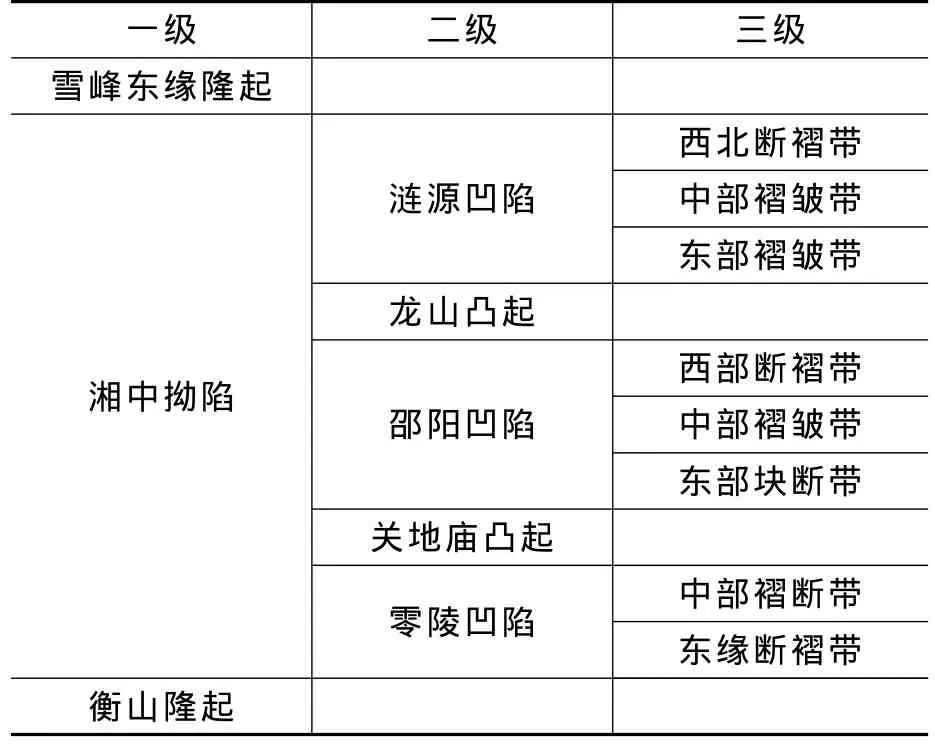

表1 湘中拗陷构造单元划分简表Table1 Sketch table of division of tectonic units inthe Xiangzhong depression

1.2 地质背景

湘中拗陷东邻衡山凸起,南接桂中拗陷,是以下古生界变质岩系为基底发展起来的一个晚古生代-中三叠世的碳酸盐岩为主夹碎屑岩为特征的准地台型沉积拗陷区[5]。它是在湘桂块体的基础上发育起来的,由震旦系板溪群基底固结成形。湘桂块体位于华南洋与扬子地台之间[6],属华南构造区,是叠加在江南-雪峰构造带东南侧的一个凹陷盆地[7]。

加里东期形成的构造格局是基础,后期演化具有印支期挤压、燕山早期左行扭动、燕山晚期逆冲的特点。经过多期次的构造变形,形成了现今复杂的构造格局[8]。

寒武系属于广海沉积,奥陶系以台地斜坡相沉积为主。志留纪的加里东期湘中拗陷是扬子地台向东南缘的延伸部分,也使得包括湘中拗陷在内的广大华南地区下古生界回返褶皱,结束了华南地槽的发展演化历史[9]。扬子板块与华南板块开始拼合,并由下古生界变质岩系组成了湘中拗陷上古生界的基底。

在早古生代以来漫长的地质发展史中,湘中拗陷主要经历了两大构造发展阶段,即晚古生代-中三叠世准地台发展阶段和印支期后(包括印支运动在内)的板内构造变形阶段,其中发生于中三叠世的印支运动,结束了本区海相沉积演化史。因此,本区发育下古、上古2个构造层,形成了湘中拗陷两大油气勘探层系[6,10,11]。湘中拗陷整体抬升,结束了早古生代沉积地槽演化阶段,转为准地台型沉积,进入了晚古生代-中三叠世准地台沉积演化发展阶段,并在早古生代变质岩系基底上沉积了巨厚的海相地层,在剖面上形成了典型的槽、台双层地质结构。也使得前泥盆系发生区域浅变质作用,形成地台型沉积盖层的基底[12]。在这套地层之上,还发育一套上三叠统-中侏罗统含煤碎屑岩建造,由于受后期抬升剥蚀,零星分布在各个次级凹陷中。

中三叠世因太平洋板块由南东向北西方向俯冲,激发了强烈的印支运动,海西—印支早期的陆表海沉积以升降运动为主要活动方式,形成了典型的台地相沉积,使湘中拗陷随华南陆表海一道上升为陆,主要经历了印支、燕山及喜马拉雅期3次构造变形[11]。加里东期形成了近东西向隆凹相间的隔档式构造的基本格局,印支期的构造变形演化是以宽缓的褶皱、明显的断裂、规模较大的岩浆侵入为主要特征,是最重要的构造反转期,结束了海相沉积史,形成宽缓的区域构造背景。湘中贯通南北,整体向西突出的一系列褶皱、断裂组成的“祁阳弧”隔档式构造,就是在此期基本上定型,后经燕山期改造完善的,且局部凹陷中形成了一系列轴向近东西方向的宽缓褶皱及断层组合,奠定了湘中拗陷局部构造格架。燕山早期的北西-南东方向的挤压应力场对早期形成的油气重新运聚和再分配[13],形成了轴向北东的成左行斜列构造样式展布的系列构造带,控制了湘中拗陷各凹陷和凸起上的次级构造单元。晚燕山运动以块断升降运动为主要活动方式,晚燕山-喜马拉雅期地壳大幅度隆起,并迅速褶皱成山,造成本区普遍遭受强烈剥蚀。喜马拉雅早期运动主要为近东西向的挤压作用,而晚期主要为近南北向的挤压,所以,喜马拉雅运动总体表现为强烈挤压和快速隆升,也使得地层剥蚀量较大、剥蚀速度快,剥蚀的差异性亦较大[14]。

2 页岩层系发育特征

湘中拗陷是以下古生界浅变质岩系为基底发展起来的晚古生代-中生代准地台型陆表海沉积拗陷区,发育有多套泥页岩层系[15]。中上泥盆统的泥页岩层系是在加里东褶皱基底上发育起来的,泥盆系有机质主要富集在海侵体系域上部(棋梓桥组)和高水位体系域下部(佘田桥组)。而下石炭统(大塘阶测水段)随着海水迅速退出,剧变为海陆交互相的成煤环境,其分布范围覆盖了涟源凹陷和邵阳凹陷的大部分,煤层主要分布在测水段下部。而二叠系的龙潭组煤系地层(海退)分布范围较小,仅局限于向斜内,煤层发育在龙潭组上部。主力泥页岩层系发育的层位如表2。

下石炭统大塘阶测水段(C1d2):其页岩层系由深灰色中厚层状灰岩与泥质灰岩、灰黑色泥灰岩、泥页岩及含碳质泥岩为主构成,以煤岩和暗色泥岩发育为主,属滨岸潟湖或三角洲沼泽相沉积。夹生物碎屑灰岩与含碳质灰岩。以涟源凹陷最发育,泥页岩累计厚度可达100多米。往南经邵阳凹陷至零陵凹陷,泥页岩厚度逐渐减薄。

中泥盆统棋梓桥组与上泥盆统佘田桥组(D2q-D3s):其页岩层系在台地相区以深灰色中厚层状灰岩、白云质云灰岩为主。在近岸海盆区以深灰色泥页岩和粉砂质泥岩为主,夹泥晶灰岩或含生物灰岩,泥页岩发育最好的累计厚度可达几百米。

上二叠统(P2):泥页岩层系由滨海沼泽相的灰黑色泥页岩、碳质页岩、薄煤层及深水环境的灰黑色硅质页岩等组成。

从研究区来看,湘中拗陷的泥页岩层系整体累计厚度是西北方向厚度比较大,而东南方向的则相对较小。全区泥页岩层系发育以涟源凹陷为最好,同时累计厚度也最大。纵向上看地层的厚度变化情况,佘田桥组泥页岩层系的厚度为最大。

3 页岩层系沉积相特征

寒武纪,湘中拗陷处于赣湘桂次深海和赣粤次深海之间,属于半深—浅海相沉积[16]。奥陶纪中国南方整体进入挤压环境,扬子板块与华夏板块之间的大洋开始闭合。在这一时期,湘中拗陷西北部处于台地斜坡相,而整体处于斜坡—半深海相。从岩相看,西北部处于角砾灰岩相区,中部处于页岩相区,东南部处于粉砂岩夹页岩相区,说明寒武纪之后水体开始变浅。志留纪,扬子板块与华夏板块拼合,湘中拗陷整体开始隆起。

在漫长的历史时期,湘中拗陷受到4次大规模海侵和海西、印支等构造控制,沉积环境主要以台地相-陆地边缘相的沉积为特征[17],其中台地相以发育开阔-局限台地和凹槽台地相带为特征,陆地边缘相则包括潮坪和滨岸沼泽2个相带。本区在海相沉积时,有利于泥页岩发育的主要沉积相带是台地海盆相和滨海(海湾)沼泽相[16,17]。

该区以3套泥页岩和煤系地层为区域性泥页岩层系,它们的沉积相特征如下:

台地海盆相主要发育于中、晚泥盆世棋梓桥期、佘田桥期,是发育在碳酸盐台地内部的深水沉积[13],海水深几十米至几百米不等,主要是断陷作用所形成,多呈长条状展布,根据岩性特征可分为浊积岩、泥灰岩台地海盆相。浊积岩台盆相仅见于佘田桥期的台盆内,泥灰岩台地海盆相发育于棋梓桥期晚时,受同期基底断陷控制的深水相,其沉积物以泥页岩、泥灰岩为主。

表2 湘中拗陷页岩层系地层简表Table2 Sketch stratigraphic table of the shale series of beds in the Xiangzhong depression

滨海(海湾)沼泽相发育于本区的早石炭世大塘期测水时、晚二叠世龙潭期这2个成煤时期,岩性组合主要由河流相砂岩、牛轭湖相泥岩、海湾相灰岩、滨海三角洲相砂岩和沼泽相碳质页岩及煤层组成。其中的牛轭湖相泥岩和沼泽相碳质页岩,是湘中的主要泥页岩层系。

3.1 晚泥盆世

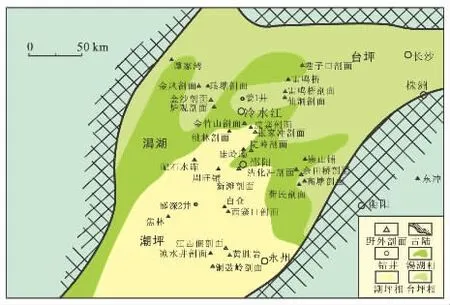

中晚泥盆世由低水位体系域(半山期)、海侵体系域(跳马涧期-棋梓桥期)、高水位体系域(佘田桥期)和海退体系域(锡矿山期)构成一个完整的沉积层序旋回[17]。中晚泥盆世跳马涧-棋梓桥期湘中拗陷可分为海侵早期和主海侵期。跳马涧组(海侵早期)沉积相以潮坪相沉积为主,发育一套岩性为深色砂质泥岩的海相沉积 (图1)。

图1 湘中拗陷泥盆系跳马涧组沉积相图Fig.1 The sedimentary facies map of Devonian Tiaomajian Formation in the Xiangzhong depression

主海侵期的棋梓桥期处在强烈的拉张环境下,陆间洋盆沿北东向裂陷发生断裂及海侵作用,碎屑岩沉积区明显向北东和南西的古陆方向萎缩,湘中海域逐渐由陆相沉积转变为海相沉积[18]。同时,由于基底断裂开始活动,呈现出北东-南西分布的开阔台地和凹槽台地相间的沉积格局。

棋梓桥期的凹槽台地一般为欠补偿沉积,平面上由西到东依次分布着新化-洞口、娄底-涟源和邵东以西双峰到永州市3个泥灰岩台凹,是泥页岩大规模发育的主要区域。

晚泥盆世早期佘田桥期,湘中拗陷基本上还是开阔台地和凹槽台地相间的沉积格局。凹槽台地由于沉积速率快而不断抬升,开阔台地的坡度变陡,沉积物向海盆内大量倾卸,使得凹槽台地厚度明显加大。晚泥盆世晚期锡矿山期(图2),因受柳江运动的影响,开始海退。该海退体系以碎屑岩潮坪沉积为主,主要发育有泥质灰岩及砂质泥岩,由北向南依次发育三角洲、碎屑岩潮坪、碳酸盐潮坪、碳酸盐台地。由此形成了整个中、上泥盆统页岩层系。

图2 湘中拗陷泥盆系锡矿山组沉积相图Fig.2 The sedimentary facies map of Devonian Xikuangshan Formation in the Xiangzhong depression

3.2 石炭纪

早石炭世是继晚泥盆世末海退之后的又一个沉积层序旋回,沉积相的展布大致以3个凹陷为沉积中心,由凹槽台地相逐渐过渡为局限台地相及潮坪相[19]。

湘中拗陷下石炭统大塘阶测水段具海退体系域沉积,其泥页岩主要发育在沼泽相。纵向上分上、下2个岩性段,下段岩性为砂泥岩互层夹煤层,上段以泥页岩为主夹砂岩。其下段的含煤段,在涟源凹陷最为发育,且夹有一层砂砾岩,是上、下亚段的分界线。主要发育有沼泽相的粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩夹煤层,砂泥薄互层层理,是中国南方早石炭世重要的含煤建造。

3.3 晚石炭世 二叠纪晚期

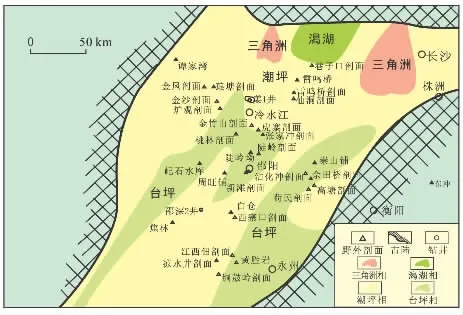

测水晚期,新的海侵开始,中晚石炭世达到高潮,至早二叠世茅口期升起,海退后部分遭受剥蚀。至龙潭早期海水已大部分退出,结束了准地台发展阶段的最大一次海侵。发生在晚二叠世龙潭晚期的一次海侵(图3),形成了一套滨海含煤建造和硅质岩沉积以及浅海薄层灰岩、泥灰岩。中三叠世末的印支运动,使得湘中拗陷全部上升为陆地,并呈现西高东低的面貌,发育了一套龙潭组下段不含煤的页岩夹砂岩沉积;之后整体抬升运动转变为缓慢的沉降,使南北两区合二为一,形成统一的沼泽环境,发育龙潭组上段(P2l2)含煤碎屑岩沉积层序。至晚二叠世大隆期(P2d,图4),本区整体沉降速度加快,骤然出现特大海侵,出现凹槽台盆环境[20]。

图3 湘中拗陷二叠系龙潭组沉积相图Fig.3 The sedimentary facies map of Permian Longtan Formation in the Xiangzhong depression

图4 湘中拗陷二叠系大隆组沉积相图Fig.4 The sedimentary facies map of Permian Dalong Formation in the Xiangzhong depression

4 页岩层系的岩相古地理特征

岩相古地理环境和沉积体系主要受构造及演化阶段的控制,不同的构造演化阶段形成了不同的沉积古地理环境,进而控制着沉积体系发育的差异性[21,22]。海平面变动下的海进与海退,水体深浅与沉积相展布,连续沉降条件下有机质的深埋,沉积间断过程中的溶蚀作用,泥页岩有机质丰度与类型、发育程度等微观特征受更高层次的海域沉积的宏观控制[23]。这些宏观地质作用对页岩层系的形成具有重要的影响。

加里东运动末期湘中拗陷的古轮廓为“一隆两拗”,即湘中拗陷、零陵-株洲中央隆起、湘东南拗陷,这些拗陷和隆起均呈北东向相间排列。

湘中拗陷在海西—印支早期,处于相对宁静阶段。海域总体表现为海底地形起伏不大、水体较浅的陆表海特征[24]。受全球海平面变化的影响,有过海进与海退相互交替过程,以海水进退为主要依据。据其岩性在纵向上的变化,可划分为4个沉积旋回[25]。

每一沉积旋回从初始的低水位体系域开始,经海侵发展为高水位体系域,是水体加深、水域扩大的渐进过程。由于陆表海的水体深度不大,阳光充足,海洋生物大量繁衍,生物和化学沉积作用空前发育。但在陆表海的不同沉积相区,其沉积环境、沉积作用、生物种属是有区别的[26]。在水体相对较深、低能环境的台地海盆相区,沉积物多为泥灰质,以浮游和底栖生物为主,生物死亡后迅速被掩埋,有利于有机质的保存。从有机质丰度指标看,这类岩石残余有机碳含量比较高,是湘中拗陷主力泥页岩发育的最有利相区和岩石类型。处于水体相对较浅、高能环境下的台坪、潮坪相区,少含泥质,且有机质丰度不高,主要发育有含泥质的灰岩和含砂泥岩。

每一沉积旋回的末期,随着海平面的上升形成水退体系域。这一体系域的前积层细粒与粗粒碎屑十分发育,是海西-印支早期海相沉积史中碎屑岩发育的主要阶段,主要沉积有粉砂岩夹砂质泥岩。

4.1 第一次沉积旋回(D2t—D3x)

中泥盆世,海水从湘桂夹道进入湘中[27]。整个跳马涧组时期,在填平补齐阶段的充填式沉积过程中,形成了一套滨海相的富含生物的粗碎屑岩。至棋梓桥期达到高潮,佘田桥期开始了局部海退,到锡矿山期末,全面海退,出现了建设性三角洲及潟湖,结束了海西期第一发展阶段的历史。随着盆地持续稳定沉降和古气候的变化,沉积作用发生了根本性的变化,在广大的湘中海域,海水由浑浊变得清澈,底栖生物大量繁衍,生物化学和化学沉积作用空前发育,具有陆表海沉积的特点[28]。这个时期的岩相古地理的变化特征可以划分出3个阶段。

跳马涧期(D2t)是湘中陆表海的奠基阶段。由于拉张断陷差异性的升降运动再度加剧,导致沉积范围明显扩大,并形成了一系列呈指状分布的断陷带,并在断陷带内发育磨拉石充填式沉积。在其南部,有海水侵入,发育的相带有潮坪相和三角洲相。其基底出现同步沉降,使早期呈指状分布的断陷带连为一体,海岸线北移,主要发育大规模的被盖式的海陆交替的碎屑岩沉积。其中混积有少量的砂质泥页岩沉积,为以后广泛的海侵打下了基础。

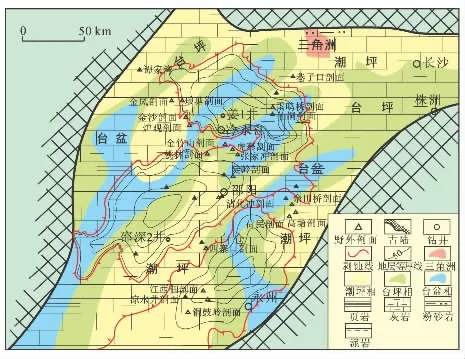

棋梓桥期(D2q)之初(图5)是前后两个阶段的转折时期。晚期古断裂活化,出现受同期断陷控制的台盆相深水低能沉积环境,由台盆向外过渡为台坪相,再向外过渡到常受潮汐作用影响的极浅水潮坪相。这种沉积格局一直延续到佘田桥期。

佘田桥组期(图6),浊流携带大量泥砂注入深水盆地,形成了浊流台盆相。

锡矿山早期(D3x1),柳江运动开始萌动,使位于本区之西北的已经稳定了的雪峰古陆活动,导致陆源物质大量注入海内,使碎屑岩分布范围明显扩大,并使海岸线略往东迁。主要发育灰岩及灰质泥岩。

图5 湘中拗陷泥盆系棋梓桥组岩相古地理图Fig.5 The lithofacies-palaeogeography map of Devonian Qiziqiao Formation in the Xiangzhong depression

图6 湘中拗陷泥盆系佘田桥组岩相古地理图Fig.6 The lithofacies-palaeogeography map of Devonian Shetianqiao Formation in the Xiangzhong depression

锡矿山晚期(D3x2),雪峰弧形古陆随着柳江运动的加剧,比其早期更加活跃,陆源碎屑急剧增加;加上海底沉降幅度小于沉积补偿速度,形成了一套以碎屑岩为主的沉积,仅在本区的东南角有碳酸盐岩混积于碎屑岩之中;并使其沉积范围缩小,海岸线明显东迁。随着海退的加剧,使得发育于本区之北的若干三角洲向海方向推进,各碎屑岩相带也向海一侧明显加宽,并在潮坪的低洼地带和三角洲与三角洲之间形成了若干潟湖。

4.2 第二次沉积旋回(C1—C2)

在泥盆纪末—石炭纪之初,海水尚未完全退出,新的沉降运动的到来而产生新的海侵,开始了石炭纪发展演化的历程。石炭纪沉积相在时间上和空间上的演变,始终受升降运动和古构造格局的控制,从而在纵向上具有明显的阶段性、旋回性和平面上相带展布的单一性[25]。

早石炭世海水再次从西南侵入。岩关期,湘中处在滨海与浅海交替动荡的环境中,形成砂页岩、泥灰岩和灰岩的互层。测水段早时,再次全面海退,出现了一套滨海沼泽相含煤泥岩和砂岩混合沉积,并与测水晚时(上煤组)之间造成了短暂的沉积间断。大塘组测水段(C1d2)时期(图7),因受古港运动的影响,其基底又一次整体抬升,海水再次迅速退出,使湘中的陆表海环境剧变为海陆交互相的成煤环境[18]。其岩相古地理有以下特征:古港运动虽然使得整体抬升,但在平面上则具有东北表现强烈、西南相对较弱的特点。因而在构造运动强烈的北端和东侧,发育植物繁茂的湖沼相、河湖沼泽相等成煤环境;而在西南,则发育海湾沼泽成煤环境。因地壳抬升,有若干岛屿零星分布在河湖沼泽相和湖沼相之中。古生物由海相生物转化为以陆相植物化石为主,在海湾沼泽相中,亦有珊瑚化石产出。随着地壳的持续沉降,海水首次浸漫雪峰古陆的断陷带,海底逐渐趋于平坦,相带平面展布单一,主要是潮坪相至低能台坪相的沉积。

图7 湘中拗陷石炭系测水段岩相古地理图Fig.7 The lithofacies-palaeogeography map of Carboniferous Ceshui Formation in the Xiangzhong depression

4.3 第三次沉积旋回(P1—P2)

早二叠世初开始海退,至龙潭组(P2l)早期,海水全面退出[29],以一套含海陆混生生物化石的砂质页岩含煤沉积出现,结束了海西期的最大一次海侵。

东吴运动在本区有2次构造活动期,第一次活动期(东吴运动第Ⅰ幕):中晚石炭世“一隆两拗”的基本轮廓如旧,但已开始了由北东向东西方向的转变,表现在二叠纪与石炭纪之间的东吴运动Ⅰ幕的发生,彻底改变了以前“一隆两拗”和北东向展布的构造格局,转变为“南隆北拗”和东西向展布的古构造面貌,隆起以北出现了一个大型的、东西向展布的涟源-湘乡凹陷,早二叠世沉积厚达千余米。第二次活动期(东吴运动第Ⅱ幕):二叠系龙潭组上下段之间发生沉积间断,微弱的岩浆侵入和海底火山喷发,标志着东吴运动第Ⅱ幕的发生,同时出现了全面的海退,从此结束了海西期第三发展阶段的历史。晚二叠世早期,东吴运动进入高潮,由于地壳的急剧抬升,海水由北向南迅速退出,从而使龙潭期急剧转化为陆相或海陆过渡相沉积。

由于东吴运动的影响,海水迅速退出,隆起的陆地遭受剥蚀,仅在南侧发育大陆相区的河湖相沉积。龙潭组含煤段沉积时,剥蚀区开始积水直至发育湖沼相沉积,往南依次发育河湖沼泽相和湖沼相,说明此时湘中拗陷开始了缓慢沉降。至龙潭组海相沉积时,由于地壳沉降的加剧,使海水由南侵入本区,发育了一套产海相化石的泥页岩沉积。

4.4 第四次沉积旋回

大隆组(P2d)沉积期,地壳继续下沉,由龙潭组晚期的浅海相泥页岩沉积剧变为潮坪相—台盆相的沉积[24]。至中三叠世,印支运动波及全区,各地都相继上升,海水撤退,出现不同程度的回返褶皱,彻底结束了晚古生代海相沉积发育史。

综上所述,湘中拗陷的主力泥页岩层系是下石炭统和中上泥盆统,泥页岩层系的发育明显受海侵—海退旋回的控制,主力泥页岩层系主要分布在海侵体系域上部和高水位体系域下部,平面上多与凹槽台地相的发育和分布有关。作为非常规天然气的主要发育层位,测水段煤系和龙潭组煤系亦具有重要的勘探意义。

5 结论

a.加里东期形成了湘中拗陷近东西向隆凹相间的隔档式构造的基本格局,印支-燕山期板内构造变形演化定型。

b.湘中拗陷最有利于泥页岩发育的主要沉积相带是台地海盆相和滨海(海湾)沼泽相。台地海盆相发育于中、晚泥盆世,滨海(海湾)沼泽相主要发育于早石炭世大塘期测水时、晚二叠世龙潭期之成煤时期。

c.湘中拗陷好的泥页岩主要发育在下石炭统及中上泥盆统和二叠统,分布在海侵体系域上部和高水位体系域下部,平面上多与凹槽台地相的发育和分布有关。最有利的泥页岩主要发育在涟源凹陷和邵阳凹陷中部的凹槽台地相区。

[1]张金川,金之钧,袁明生.页岩气成藏机理和分布[J].天然气工业,2004,24(7):15-18.

[2]李延钧,刘欢,刘家霞,等.页岩气地质选区及资源潜力评价方法[J].西南石油大学学报:自然科学版,2011,33(2):28-34.

[3]聂海宽,唐玄,边瑞康.页岩气成藏控制因素及中国南方页岩气发育有利区预测[J].石油学报,2009,30(4):484-491.

[4]张金川,汪宗余,聂海宽,等.页岩气及其勘探研究意义[J].现代地质,2008,22(4):640-646.

[5]王良忱.湘桂地区晚泥盆世早期构造古地理及台间海槽的演化模式[C]//华南地区古大陆边缘构造史.武汉:武汉地质学院出版社,1986:230-241.

[6]刘喜顺.湘中拗陷泥盆—石炭系油气成藏与保存条件研究[D].长沙:中南大学档案馆,2009.

[7]赵宗举,朱琰,李大成,等.中国南方大地构造演化及其对油气的控制[J].成都理工大学学报:自然科学版,2003,30(2):155-168.

[8]赵宗举,朱琰,李大成,等.中国南方构造形变对油气藏的控制作用[J].石油与天然气地质,2002,23(1):19-22.

[9]马力,陈焕疆,甘克文,等.中国南方大地构造和海相油气地质(上)[M].北京:地质出版社,2004.

[10]杨鑫,刘兴旺,王亚东,等.构造活动对雪峰山邻区海相油气分布的控制[J].西南石油大学学报:自然科学版,2011,33(4):7-12.

[11]孙肇才,邱蕴玉,郭正吾.板内变形与晚期次生成藏扬子区海相油气总体形成规律的探讨[J].石油实验地质,1991,13(2):107-140.

[12]梁兴.中国南方海相改造型盆地含油气保存单元综合评价[D].成都:西南石油大学档案馆,2006.

[13]刘文均.海西-印支期华南板块的沉积特点[J].成都理工学院学报,1998,25(2):328-336.

[14]刘池祥.后期改造强烈 中国沉积盆地重要特点之一[J].石油与天然气地质,1996,17(4):255-261.

[15]梁狄刚,郭彤楼,陈建平,等.中国南方海相生烃成藏研究的若干新进展 南方四套区域性海相烃源岩的地球化学特征[J].海相油气地质,2009,14(1):1-15.

[16]关士聪.中国海陆变迁、海域沉积相与油气 晚元古代-三叠纪[M].北京:科学出版社,1984.

[17]关士聪,演怀玉,丘东洲,等.中国晚元古代至三叠纪海域沉积环境模式探讨[J].石油与天然气地质,1980,1(1):2-17.

[18]刘喜顺.湘中拗陷含油气保存条件研究[J].新疆石油天然气,2008,4(2):16-17.

[19]邵龙义.湘中早石炭世沉积学及层序地层学[M].徐州:中国矿业大学出版社,1997.

[20]冯增昭.中下扬子地区二叠纪岩相古地理[M].北京:地质出版社,1991.

[21]刘宝珺,曾允孚.岩相古地理基础和工作方法[M].北京:地质出版社,1985.

[22]陈烨菲,彭仕宓.沉积微相定量研究方法[J].石油勘探与开发,2003,30(4):51-53.

[23]朱筱敏,杨俊生,张喜林.岩相古地理研究与油气勘探[J].古地理学报,2004,6(1):102-108.

[24]丘东洲,演怀玉,王守德,等.中国晚元古代至三叠纪海相生油岩与生油潜力[J].石油实验地质,1982,4(4):269-274.

[25]威尔格斯.层序地层学原理(海平面变化综合分析)[M].北京:石油工业出版社,1993.

[26]田景春,陈洪德,覃建雄.层序-岩相古地理图及其编制[J].地球科学与环境学报,2004,26(1):6-12.

[27]高瑞祺,赵政璋.中国南方海相油气地质及勘探前景[M].北京:石油工业出版社,2001.

[28]许效轮,牟传龙,林明.露头层序地层与华南泥盆纪古地理[M].成都:成都科技大学出版社,1993.

[29]陈洪德,王成善.华南二叠纪层序地层与盆地演化[J].沉积学报,1999,17(4):529-535.