后路椎间融合内固定治疗成人原发性腰椎间隙感染8例

2012-01-03陆禹严李仁杰

陆禹严,陈 海,郑 杰,李仁杰

(广西玉林市第一人民医院脊柱外科 537000)

成年人原发性腰椎间隙感染发病率很低,以往基本上都是采取保守的治疗,近年来由于脊柱内固定器械的引入及不断发展,国内外均有将内固定应用于腰椎间隙感染的治疗报道[1-2],本院自2005年1月至2011年1月共收治8例腰椎间隙感染患者,所有患者均采用腰部后路切口,病变椎间盘清除、椎体间融合器填充自体骨植骨及椎弓根螺钉内固定术式,临床效果满意,现报道如下。

1 资料与方法

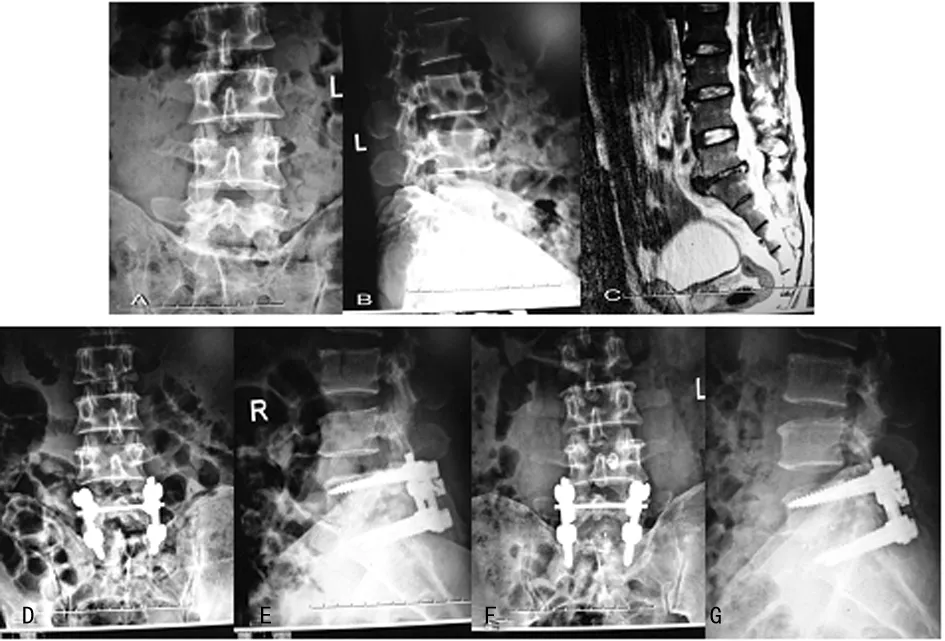

1.1一般资料 选择本院2005年1月至2011年1月收治的腰椎间隙感染患者8例,男6例,女2例;年龄25~68岁;病程3周至6个月。椎间隙感染节段情况:L2/31例,L4/53例,L5/S14例。所有患者无明显诱因及与腰椎相关的创伤及手术史。患者以剧烈难以忍受的痉挛性腰痛为主要症状,呈昼轻夜重特点,直腿抬高试验阳性。有4例患者合并有腰骶部及臀部疼痛,1例合并有股后区疼痛,1例合并腹股沟区不适。患者动作迟缓艰难,一般抗炎镇痛及止痛药无效,腰椎深压痛,叩击痛,体温37.8~39.0 ℃。实验室及影像学检查:患者血常规中白细胞升高,以中性粒细胞升高为主,分类异常,ESR>60 mm/h,C反应蛋白阳性,血细菌培养两次均无阳性发现。X线示受累椎体间隙狭窄,椎体骨质疏松(典型病例见图1A、B),MRI检查T1WI病变椎间盘与相邻椎体呈低信号改变,T2WI上椎间盘呈高低信号混合性改变,病变向周围组织浸润,所有病例均未发现有明显脓肿形成(典型病例见图1C)。

1.2方法 所有患者均行腰硬联合麻醉,取俯卧位,置于手术台上双轨托架上,腹部悬空,透视下定位病变腰椎间隙,以标记线为正中切口,纵行切开长约10 cm切口,分层切开,分离两侧竖棘肌,并向外拉开,充分暴露病变椎间隙相邻上下两个椎板,分别于上下椎体两侧椎弓根处拧入适宜长短的椎弓根螺钉,共4枚;行双侧半椎板切除(碎骨备用),保留棘突及棘上棘间,在保护硬脊膜及神经根的前提下,交替用髓核钳及刮匙充分清除椎间盘髓核组织及其他炎性组织,清除上下两端终板软骨,并用大量抗生素盐水冲洗吸净,选用合适融合器将碎骨置入,植入病变间隙,安装两侧连接棒,适当加压后再拧紧,安装横连接。再次冲洗创口,放置胶管引流1条,分层缝合切口。术后患者继续予以头孢唑啉钠及其他广谱抗生素二联治疗,引流液少于20 mL后拔除引流管。卧床休息7 d后,再在腰围的保护下逐渐起床活动,腰围佩戴3个月。术后复查X线片(典型病例见图1D、E),出院前复查ESR,C反应蛋白,血常规,出院后定期回院复查腰椎X线片。

2 结 果

本组患者术后腰部疼痛立刻缓解,根据改良的Macnab 标准评定疗效,优:7例,症状完全消失,恢复原来的工作和生活;良:1例,有轻微症状,活动轻度受限,对工作生活无影响。随访3个月至2年,平均14个月,所有病例均未发生神经损伤、脑脊液漏等并发症,植骨全部融合,融合时间为2.5~4.0个月,平均为3.1个月,脊柱无畸形,内固定无松动断裂,无感染的扩散及再发,见图1F、G。

A:术前正位片;B:术前侧位片;C:术前MRI矢状位T2WI;D:术后1周复查正位片;E:术后1周复查侧位片;F:术后3个月复查正位片;G:术后3个月复查侧位片。

3 讨 论

原发性椎间隙感染的治疗保守方法是严格卧床休息,局部制动,静脉大剂量滴注广谱抗生素[3]。但单纯的保守治疗疗效不佳,周期长,抗生素在局部难以达到有效杀菌浓度,感染往往迁延不愈,并常遗留腰痛等远期并发症。而且保守治疗不适用于年老、肥胖且伴有糖尿病、肺心病等不宜长期卧床的患者。有学者认为当保守治疗3~4周无效,或合并有椎体广泛破坏、椎管内脓肿及脊髓受压时才应考虑手术治疗。但是因为腰椎间隙感染其炎性介质使神经处于超敏状态,外来的轻微压力即可引起剧痛,其突出的临床表现就是剧烈的难以忍受的痉挛性腰痛,因而这种保守治疗方法对患者而言是一个十分痛苦而漫长的过程,给患者带来巨大的精神及经济压力。本文认为,一旦确诊为腰椎间隙感染在应用大剂量抗生素的同时,应早期行手术治疗。早期手术可缩短病程,有利于病情好转。治疗的关键是清除病灶,重建与维护脊柱的稳定性,这也是远期满意疗效的关键[4]。

本组患者所使用的后方入路双侧椎板切除清除病灶,可有效地清除椎间盘内髓核组织及其他炎性组织、坏死物质,解除对椎管内硬脊膜的压迫,可以阻止感染病灶向周围进一步蔓延。有学者担心在后方手术操作可能引起感染在椎管内的蔓延,本文认为MRI检查对椎间隙感染是最佳的检查和诊断方法,具有优良的解剖分辨率,能够显示病理变化及其周围关系,只要术前仔细阅读MRI片,清楚地了解病灶部位,有无脓肿,脓肿的位置大小,术中严格无菌操作,充分清除坏死物质,抗生素盐水冲洗,负压吸引充分吸净,可以避免感染在椎管内的蔓延。椎间隙感染病灶清除时,切除了感染形成的坏死物质、脓液、无血供组织和有屏障作用的软骨终板,改善了椎间隙内血液供应差的微环境,有利于药物进入椎间隙内杀灭残存的致病菌。同时高浓度的抗生素也为能成功进行椎间隙感染病灶清除植骨内固定提供有效帮助。王祥等[5]的研究表明椎间隙感染病灶清除后的椎间隙组织内药物浓度较正常椎间盘髓核和感染椎间盘药物浓度有显著升高,这为病灶清除加速创面愈合及防止病灶内感染的扩散提供了理论依据。

经后方两侧椎板开窗破坏了腰椎后柱的部分结构,有引起脊柱不稳及遗留腰痛的可能。但是后路椎间植骨融合及内固定可以弥补这种医源性创伤。后路植骨融合能使病变节段脊柱重新获得良好的生物力学性能,椎弓根钉系统为三柱固定,稳定性强,操作为大多数医师所熟悉,难度相对小,固定后可使脊柱获得即刻稳定性,明显缓解疼痛,术中还可行钉棒系统的加压,使椎间植骨更加牢固,植骨融合速度更快,同时也使炎症局限,利于病灶愈合。术后可早期下床,避免长期卧床的并发症,减轻了患者的痛苦,可有效地预防腰痛后遗症的发生。

目前,很多医师担心在椎间感染病灶清除后置入内固定物会增加术后感染复发的概率,Lim等[6]经过回顾性分析,发现术后感染复发率与是否使用内固定物无关,感染不是使用内固定的禁忌证。国内外众多医师的临床实践也证明了后路病灶清除椎间植骨放置内固定物并不会导致炎症扩散,而本文中使用椎体融合器加自体骨植骨内固定术后也未发现有感染的复发。 对于有些学者认为应行前路病灶清除、植骨,后路内固定或前路病灶清除、植骨内固定的做法[7-8],本文认为前、后路联合手术创伤大,出血多,手术时间长,风险大;单纯前路手术在下腰椎间隙感染时前路固定存在操作困难,固定强度不够等缺点,有损伤大血管的风险。而以往行单纯病灶清除、植骨不行内固定的术式,术后则易导致植骨吸收,椎间隙塌陷,植骨块移位,假关节形成等,并有可能造成脊柱稳定性的丢失,后凸畸形形成或加大、遗留腰痛等。

总之,成人原发性腰椎间隙感染行后路腰椎间隙病灶清除、椎间自体骨植骨融合及椎弓根螺钉系统内固定手术方式,具有安全可靠、疗效好、术后恢复快、患者痛苦少及后期并发症少等优点。

[1]姚长海,侯树勋,史亚民,等.脊柱椎间隙感染的内固定治疗[J].中国矫形外科杂志,2001,8(12):1163-1165.

[2]Friedman JA,Naher CO,Quast LM,et al.Spontaneous disc space infections in adults[J].Surg Neurol,2002,57(2):81-86.

[3]van Goethem JW,Parizel PM,van den Hauwe L,et al.The value of MRI in the diagnosis of postoperative spondylodisicitis[J].Neuroadiology,2000,42(8):580-585.

[4]金大地.现代脊柱外科学[M].北京:人民军医出版社,2005:338.

[5]王祥,刘振华,关键中.不同微环境下椎间隙内抗生素浓度监测[J].蚌埠医学院学报,2008,33(6):747-749.

[6]Lim JK,Kim SM,Jo DJ,et al.Anterior interbody grafting and instrumen-tation for advanced spondylodiscitis[J].J Korean Neurosurg Soc,2008,43(1):5-10.

[7]Hee HT,Majd ME,Holt RT,et al.Better treatment of vertebral osteomye-litis using posterior stabilization and titanium mesh cages[J].J Spinal Disord Tech,2002,15(2):149-156.

[8]Przybylski GJ,Sharan AD.Single-stage autogenous bone grafting and internal fixation in the surgical management of pyogenic discitis and vertebral osteomyelitis[J].J Neurosurg,2001,94(1 Suppl):1-7.