几何图形教学中如何培养学生的创新能力

2011-12-31张丽君

河南教育·基教版 2011年10期

新课程理念下,如何探索一条适合学生主动发展、有利于学生创新精神、实践能力、合作品质培养的教学方式,成为在新课改中教育工作者面临的主要课题。在教学工作中,我深刻体会到课程改革后的数学课堂应设计富有探索性、挑战性的问题,让学生通过自主探索和合作交流,培养其主动探索、敢于实践、善于发现的科学精神。笔者以几何教学为例,简单谈谈新课程理念下如何培养学生的创新能力。

一、主体参与,培养创新意识

新课标要求教学要依照教学目标组织学生充分讨论,并以积极的心态相互评价,相互反馈,相互激励,只有这样,才有利于发挥集体智慧,开展有效的合作性学习。因此,教师在教学中应充分发挥主导作用,让学生做探究的主人,去发现问题、分析问题,鼓励学生动手操作,并参与到解决问题的过程中去。例如,在教学“长方形周长、面积的比较”中,我发给学生每人一张带有长方形图案的练习纸,让学生照着周长画一圈,在画的过程中,学生头脑中产生感知“周长是4条边的总和”,然后让学生用彩色笔涂长方形的面,涂完后学生感知“面积是四条边围成的‘面’的大小”……学生通过分组讨论,得出长方形周长、面积的不同点是:周长和面积的含义不同,计算公式不同,计量单位也不同。当学生讨论得出的结论被肯定时,他们就会非常高兴,创新能力得到进一步的培养。

二、创设情境,营造创新氛围

创造性思维是一项复杂而抽象的思维活动,它不是凭空产生Szt87W3ZX4stkqEKAkZL3uMkTBK1XAInBk8EakPJkgQ=的,必须借助某种环境因素的刺激作用。为此,教师在教学时必须遵循小学生的心理特点,有意识地创设具体、生动的教学情境,激发学生的兴趣和探究欲望,使其处于渴望求知、跃跃欲试的积极状态,以较强的好奇心和饱满的学习热情主动参与学习活动。如在教学“圆周长”计算一节时,一上课教师拿一个圆形,问学生:“你们知道怎样求这个圆的周长吗?”教师的提问引起学xR74jmDQ9O37GLnhEJw1YYJkbBmUre2gpNVYRDXBFOU=生的积极思维。沉思片刻后,一个学生说:“可以用卷尺量出周长。”接着又有一名学生说:“可以把圆在直尺上滚动一周,从起点到终点的长度就是圆的周长。”这时教师抓住时机设疑:学校的花坛也是一个圆形,怎么求它的周长?学生饶有兴致地讨论起来。大家想出了用绳子绕花坛一周,再量出绳子的长度。这时老师再次创设情境,利用投影出现圆的轨迹,要求学生寻求一种科学的求圆周长的方法,这激起了学生主动探索的欲望。这样的学习过程,既让学生体会了探索之趣,又有利于培养学生的探索精神,取得了良好的教学效果。

三、学中质疑,激发创新兴趣

数学新课程标准指出:动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的主要方式。由于小学生年龄小,动手能力不强,抽象思维能力较差,教师应有针对性地指导学生动手实践并在动手实践中质疑问难,以提高其动手实践能力,培养观察能力及推理能力。在“角的初步认识”相关内容的学习中,学生观察了红领巾、黑板、钟面、纸张,感受到了角的存在。接着我指导学生动手做个“活动的角”,他们有的用两个硬纸条做,有的用两支铅笔做,并且转出了很多不同的角。我启发学生探讨制作过程的问题和困难,有的学生问:两个硬纸条乱跑怎么办?还有的问:这样能转出多少个角呢?这时再组织小组讨论、合作,加上教师适当的指导,学生自制的学具更加完善,这就加深了学生对角的认识。在此过程中,学生动手实践的能力在不断提高,思维能力也不断地发展,这比教师单纯指导、演示给学生的启发更大。

四、及时点拨,训练创新思维

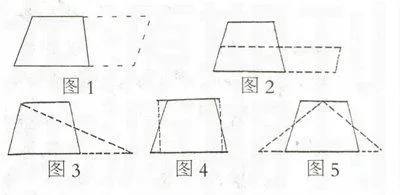

在教学过程中,学生往往有“山重水复疑无路”的困惑,此时教师若进行含蓄的“点化”,很容易把学生带入“柳暗花明又一村”的开阔境界。例如,在教学“梯形面积计算”时,学生对梯形面积公式的推导容易受三角形面积公式的影响,这是符合知识迁移规律的,这种知识的顺向迁移有助于新知识的学习。但是受这种作用的影响,学生只会摆拼的方法(图1),显然有碍于创新思维的发展。教师这时的点拨尤为重要,可以问学生:“两个完全一样的梯形可以拼成一个平行四边形,那么,只有一个梯形,能不能通过剪拼把它转化成平行四边形、长方形或者已学过的其他图形呢?比一比,看谁最有办法。”一经点拨,同学们很快想出了四种剪拼方法。(见图2—5)

这几种摆拼方法涵盖了学生已学过的几何图形,有利于知识网络结构的形成。每一种方法都有其独到的新颖性,这对于发展学生创新思维是至关重要的。每次尝试的成功,都能使学生体会到探求知识的乐趣,增强其学习数学的信心。

总之,培养小学生创新能力的内容很多,空间也很大,而创新能力的培养要以丰富的知识为基础。数学教师要转变传统的教学观念,以新的教学理念为指导,大胆实施开放型教学,激发他们的创新潜能,促进学生人格的健全发展。

(责 编 涵 冰)