充分发挥插图在教学中的美育功能——以苏教版小语课本为例

2011-12-31刘超

刘 超

(南京师范大学 文学院,江苏 南京 210097)

美是人类的永恒追求。新时期,教育也更加关注对学生进行审美的教育,这是时代的要求也是历史的进步。对于小学生来说课本中的美无处不在,然而在教学中,教材中的插图往往成为语文教学的“死角”,这样无形中就造成了教学资源的浪费。如何充分挖掘教材中插图的美育资源来更好地对学生进行审美教育,确实值得我们思考。

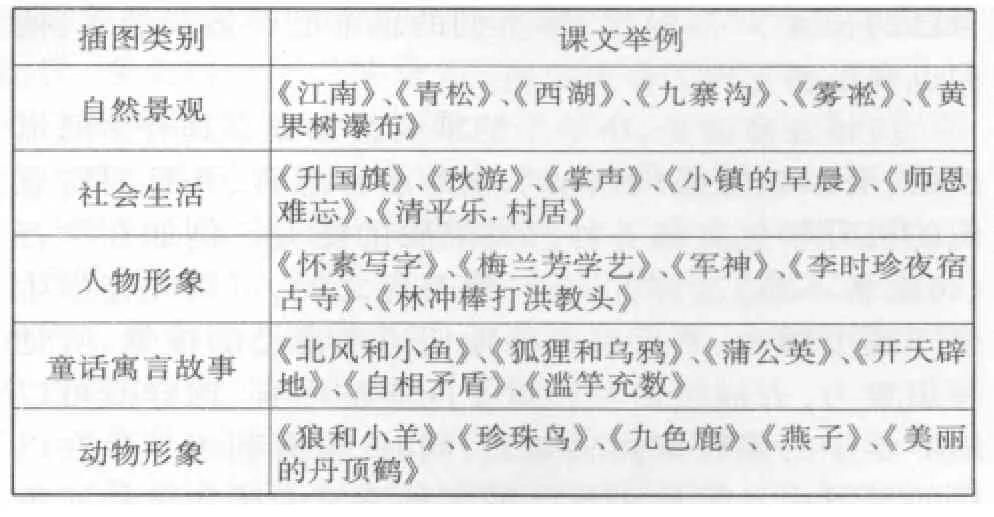

图文并茂是小学课本的一个重要特点,这也是符合小学生的审美心理特点的。翻开课本,一幅幅色彩斑斓、形象生动的画面,呈现给孩子们的就是一场场视觉盛宴。以苏教版课本为例,几乎每一篇课文都配有相应的插图,从形式上看,这些插图有单幅的,双幅的;有照片,还有绘画;有专为教材而作的,也有从公开发表的一些绘画作品中选用的;人物绘画上有写实的,也有夸张的。这些图片形式多样,风格迥然,蕴含了丰富的审美价值。再从内容上看,这些插图有表现大自然美好风光的,有突出人物形象特点的,有展现人物日常生活的,有描绘古代故事的等等,其覆盖面极广。现以苏教版为例,我们不妨列举一些:

?

既然插图作为美育资源如此丰富,那么我们要怎么利用这些资源,以使其发挥应有的美育作用呢?我们不妨从以下几点考虑:

首先,利用插图让学生发现美,即培养学生的审美感知力。所谓审美感知力,就是指审美主体运用感知器官对审美客体的审美感知觉的能力。可以说,审美感知力是审美教育的第一步,但是我们应该注意,这种审美的感知不同于日常的审美感知“审美感知不是纯感性的、单一的感知,而是一种视觉器官,即感受形式美的眼睛会欣赏对象的形状、色彩、光线、空间、张力等要素组成的形象的整体性把握,是一种区别与日常感知的,能够揭示事物的情感表现性(或审美属性)的特殊感知。[1]从小学生的心理特点来看,这一时期他们的思维更多的是形象思维,抽象思维还不是很发达。而这种形象思维主要来源于他们的感知觉,所以在小学语文教学中,教师可以有意识的积极引导学生通过观察图片的形状,色泽等方面来培养学生的审美感知力。例如,李吉林老师在教授《燕子》这篇课文时,就很巧妙地运用插图来让学生获得审美的感知。上课伊始,李老师首先把插图呈现给大家,然后让学生们把自己想象成插图中从南方飞回来的燕子,并把自己所看到的描绘给大家。果然,学生们一下子就沉浸到了这幅美丽的插图之中了,他们愉快地描绘着自己所看到的:“春天来了,我们从南方飞来了,桃花开了,粉红粉红的,像天上的彩霞;小河解冻了,连一片薄冰也找不到”、“柳树抽出了碧绿的嫩芽。”、“柳树把小河当作一面镜子,在梳理着自己的长发”……这时,学生们的思维已经被激活了,他们也真正感受到了春天的美。

应该注意的是,小学生的审美感知觉是具有多通道性的,所以教师必须调动学生的多种感官,并且要有意识的提升学生打通各种感觉隔膜的能力。例如在学习《访隐者不遇》这首古诗时,学习完之后,可以先让学生感知整个画面,然后再引导他们运用自己的视觉、听觉和想象力,去描绘访者和童子问答的内容,这样既可以培养学生的多种审美感知力,同时,也有利于学生在以后的学习中自觉运用自己的多种感官去感知事物所蕴含的独特的美。

其次,可以利用插图让学生发挥并创造美,即丰富学生的审美想象力,进而形成审美创造。审美想象被黑格尔称为最杰出的艺术本领。刘勰在《文心雕龙》中,把这种想象力描绘的淋漓尽致“形在江海之上,心存魏阙之下,神思之谓也。文之思也,其神远矣,故寂然凝虑,思接千载,悄焉动容,视通万里;……夫神思方远万塗竟萌,规矩虚位,刻镂无形,登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣”[2]刘勰道出了审美想象的特点:第一,审美想象具有自由的超越性,也就是说它可以无限地展开,自由地驰骋;第二,审美想象具有切身的体验性,当这种审美想象进入巅峰状态时,我们就可以达到一种如临其境、如见其人、如闻其声、如触其物、如嗅气味的境界,同时还会伴随着极其强烈的情感体验;第三,这种审美想象力具有情思的一致性,它既有情感的流露,又渗透着理性的认识。因此,培养学生的审美想象力是美育的重要内容之一。我们可以充分利用插图来丰富学生的这种想象力。例如《荷花》这篇文章,文章是以第一人称来写的,通过“我”看荷花,描写了荷花的美和“我”看荷花时展开的美妙想象。文章写得很美,但对于小学生来说,怎么觉得自己“就像一朵荷花”,而且和满池的荷花随风舞蹈,这种感觉是很缺乏的,而且也不是靠字面解释可以获得的。于是在教学时,李吉林老师同样发挥了插图的巨大作用。她用“一池的荷花”图片来创设情境,同时让学生把那些花当作真的花,边看边想象,然后让学生们把看到的、闻到的讲给大家听。这时,孩子们的审美想象被极大的激发了,他们的思绪自由驰骋,他们俨然已经来到了荷花池边、闻到了荷花的清香……

审美活动是不结果的花,所以这种审美创造不是实在的改造世界,也不是客观的理解世界,而是按照自己的理想用意象去造就一个世界。也就是说,学生们生活在不同的环境中,他们的天资、气质、意愿、情趣、及当下的审美心境都会有一定的差异,他们都拥有自己解释世界的方式。所以教师在丰富学生的审美想象时,应该让学生们有自己的探索。正所谓“一千个读者就有一千个哈姆雷特”,但要注意,他始终是哈姆雷特而不能成为麦克白。只有这样,学生才会形成自己的审美创造。

再次,无论是审美感知还是审美想象,其中都渗透着情感的因素。在审美活动中,情感体验性始终是主要的、决定性的,也就是说审美活动是以主体的情感体验为基本特征的,这种情感的体验最终可以通向精神的自由。在我们真正进入审美状态活动时,我们不是认识美,而是体验美、感受美,我们对美有一种强烈的追求和渴望,并且经历着一种情感的陶醉,对于某一审美对象,我们会一见倾心,我们可能说不出它为什么美,美在哪里,却感受到了美,体验到了美,从而获得了一种情感上的满足。因此,情感是整个审美活动发挥作用的基础,同时它又是审美体验的出发点和归结点,而主体依赖于情感,才使得审美活动相对区别于其他活动获得自己的规定性。第一,作为一种动力,它涵盖着审美欲望和兴趣,是形成整个审美状态的内驱力;第二,作为一种审美状态,它涵盖着审美感知、审美想象,并在其中起着系和作用;第三,作为一种审美态度,他涵盖着审美判断和审美趣味。当学生们全神贯注欣赏插图时,他们所欣赏的是灌注了自己的情感或生命体验的后的插图,他们体验着欣赏所带来的愉悦感。“一时一刻的成长本身,在绝对的意义上说,就是有内在奖赏和内在乐趣的。如果它们不是高山式的高峰体验,至少它们也是丘陵式的体验,是绝对的微光,是自我证实的乐趣,是存在的微小瞬间。”[3]小学语文教材中的插图向我们展示了各种各样的美,如自然美、社会美、艺术美,同时又是最能引发学生情感的。如《九寨沟》这篇课文中,编者给我们配以优美的九寨沟实景照片,我想当学生们一翻开这一课,大多数都会被它色彩斑斓,如诗如画般的美景所吸引,通过欣赏图片,学生们自然会对九寨沟有一个更加感性的认识,无形之中也会增加孩子们对大自然美的认识,那么这种热爱之情就会油然而生。同样,在《看菊花》这篇课文中,我们也不妨充分利用其实物照片,让学生们从不同的菊花照片中仔细品味各种菊花的美。只有这样,学生们才会觉得有乐趣,并且在潜移默化中他们还会获得一种情感的陶冶。

中外文化名人、学者、民族英雄的插图凝聚着他们的人格美。教师可以引导学生通过欣赏他们的画像来感受他们卓越的思想和伟大的情怀。同样,一些文物古迹、绘画书法作品等插图凝聚着劳动人民的伟大智慧,蕴藏着民族灿烂文化的精髓。教师引导学生学习这些插图,可以丰富学生对民族源远流长的文化的认识,进而激发学生的民族自豪感和强烈的爱国之情。如在《徐悲鸿励志学画》这篇课文中,编者给我们配了徐悲鸿的马,这匹马倜傥洒脱、刚劲矫健,意欲腾空而起,实在是太绝了!难怪会让外国人刮目相看了。将徐悲鸿的马和他励志学画的故事结合起来,从而让学生们去体会徐悲鸿笔下马的神韵和他本人身上所散发的人格魅力,我想在此过程中,学生的民族自豪感和爱国之情也会得到培养和升华。

审美教育的主要价值在于学生在审美过程中的体验,所以它更重过程本身,对学生进行审美教育,目的就是要提高他们对审美对象的鉴赏能力与创造能力,建构其审美心理结构,最终达到人格的完善,而插图作为课程资源的一部分,对促进学生的体验尤为重要。因此,广大教师,尤其是一些教学资源和条件相对贫乏的农村教师一定要充分利用好插图,发挥其应有的美育价值,但是值得一提的是课文中的插图是为更好理解文章内容服务的,所以广大教师切不可喧宾夺主、离开文章空谈插图。只有这样,语文课堂也才能真正成为美的殿堂,且莫让插图“寂寞开无主”。

[1]孔起英.儿童审美心理研究[M].南京:江苏教育出版社,2004:122.

[2]刘勰著,范文澜.注文心雕龙注[M].人民文学出版社,1958.

[3]马斯洛著.李文恬译.存在心理学探索[M].云南人民出版社,1987:138.