中英亲属称谓差异对比分析

2011-12-31陈元红

陈元红

(云南林业职业技术学院,云南 昆明 650224)

一、前言

亲属称谓语指互相有直接或间接血缘、婚姻、法律等关系的亲属的名称。所有人类的语言都有其亲属称谓体系,并无一例外地根据性别、年龄、辈分、血缘和婚姻等因素使用,因此中西文化中的亲属称谓具有一定相似性。我们可以从两者中找到一些对等的亲属称谓,例如,father=父亲,mother=母亲,son=儿子,daughter=女儿,husband=丈夫,wife=妻子。然而,两种语言又各自拥有其独特的亲属称谓体系。

中国有一首儿歌——《辈分歌》:“爸爸的爸爸叫什么?爸爸的爸爸叫爷爷……爸爸的妈妈叫奶奶……爸爸的哥哥叫伯伯……爸爸的弟弟叫叔叔……爸爸的姐妹叫姑姑……妈妈的爸爸叫外公……妈妈的妈妈叫外婆……妈妈的兄弟叫舅舅……妈妈的姐妹叫阿姨……”中国儿童在学说话时几乎都唱过,要求他们从小就要把父系与母系、辈分与长幼、男性与女性等纷繁复杂的亲属关系及其对应的亲属称谓语区分得清清楚楚。

我们从影视、文学作品及实际交往中看到,西方国家的亲属之间大多直呼其名,即便使用亲属称谓,常用的只有13个,即father,mother,uncle,aunt,husband,wife,brother,sister,cousin,son,daughter,nephew和niece。其他则加入限定词,前缀或后缀形成的,如grand-(显示世代),-in-law(指姻亲关系)。

可见二者存在着较大差异,本文试图将中英的亲属称谓进行分类对比并分析,从而探寻其背后的文化内涵。

二、中英亲属称谓的差异

(一)父系与母系的亲属称谓差异

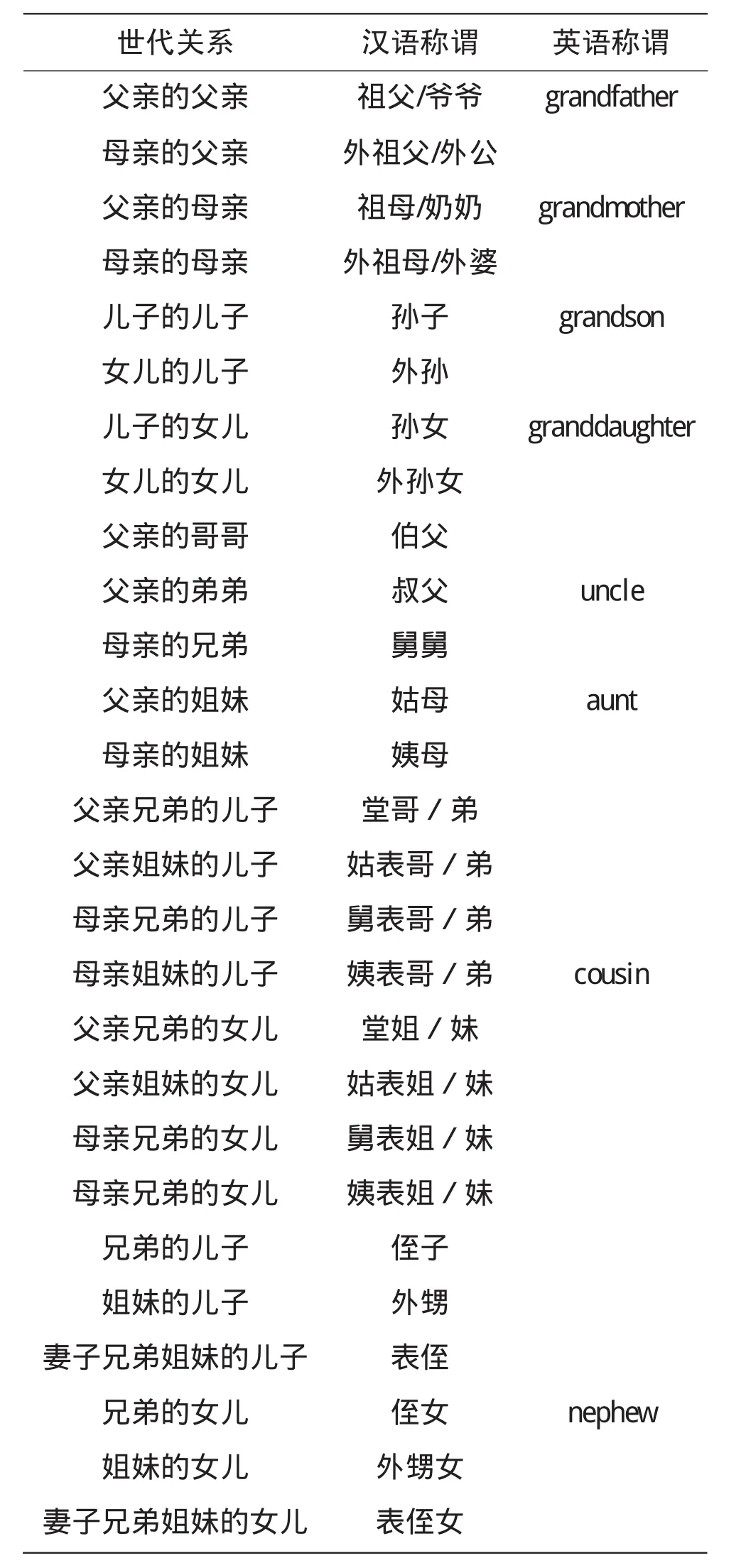

如表一所示,汉语中每一种亲属关系就有一个对应的称谓语,而且父系和母系的亲属称谓有严格的区别。汉语的母系亲属称谓中常有个“外”字,如“外祖父”、“外祖母”、“外孙”等;父亲的旁系亲属称为“堂”,如堂叔、堂哥、堂弟、堂姐、堂妹;母亲的旁系亲属则为“表”,如表叔、表哥、表弟、表姐、表妹;父亲姐妹的子女也为“表”。

英语中有关父系或母系的亲属称谓没有差异,如“grand father”,既是父亲的父亲,也可称母亲的父亲,“grandmother”既是我们的“奶奶”,也是我们的“外婆”;父亲的兄弟和母亲的兄弟都是“uncle”,父系和母系的亲属称谓完全是平等的。

(二)姻亲和血亲的亲属称谓差异

血亲,指有血缘关系的亲属;姻亲是以婚姻关系为中介而产生的亲属。在汉语里血亲称谓和姻亲称谓界限十分分明,各用一整套单独的词汇来分别命名血亲和姻亲,如父亲与公公,兄弟与舅子,姐妹与妯娌等。

英语词汇对姻亲定义非常明确,除长一辈的男性一概称为“uncle”,女性一概称为“aunt”外,其余姻亲称谓都是通过添加后缀“-in-law”来实现,例如,妻子/丈夫的父亲即岳父或公公是father-in-law,婆婆、岳母都是mother-in-law。对于旁系姻亲,基本上不再细分,如用“brother-in-law”来表示与汉语相当的姐夫,妹夫,舅子,大伯子,小叔子,连襟等。

表1 中英父系与母系的亲属称谓对比

(三)长幼关系的亲属称谓差异

汉语亲属称谓注重辈分和长幼。以本身为中心,上有四代长辈,下有四代晚辈,形成了“高祖、曾祖、祖、父、本人、子、孙、曾孙、玄孙”的“九族”血亲关系,有四个核心词——“祖、父、本人、子、孙”。各辈之间不能错乱;同辈人还要区分长幼,如伯和叔,哥和弟、姐和妹,甚至需要根据年龄的不同进行排序加以区别,比如大伯、二伯,大哥、二哥、三哥等。不同辈分的称谓是长辈可以直呼晚辈的名;晚辈对长辈必须按辈分尊称,即便长辈的年龄比小辈的年龄小,直呼其名是万万不可的;同辈之间必须按长幼称呼,如哥哥、姐姐等。

表2 姻亲与血亲的亲属称谓对比

英语中只有表示父子两代的两个核心称谓词——“father”和“son”。若要表示祖父、孙子或更高与更低辈分,用grand,great构成合成词,即“grandfather”(祖父)与“grandson(孙子)”,“great grandfather(曾祖)”,“great grandson(曾孙)”。长幼高低也不太讲究,称谓词笼统概括,如sister就对应姐和妹、brother既是哥,也是弟。有时甚至连男女也不分,如cousin一词,它不但父系、母系不分,连长幼、性别也不分,囊括了堂兄弟、表兄弟、堂姐、堂妹等16种关系。同辈之间无论长幼都可直呼其名,甚至小辈也可直呼长辈的名字。

(四)泛化的亲属称谓差异

在交际中,亲属称谓常用来称呼那些不具有血缘或姻亲关系的人,这种情况叫做亲属称谓的泛化。在汉语中,常把亲属称谓用于社交场合,无论是对街坊邻居、朋友熟人甚至是素不相识的路人,人们均可按年龄、性别称呼对方为爷爷、大娘、大叔、大哥、大姐等,或者职业、姓加上亲属称谓,如警察叔叔、护士阿姨、李爷爷等,使交际双方有亲近感,从而缩短了双方的距离,增进了交际效果和友谊。

英语中也有亲属称谓泛化的现象,但远没有汉语普遍,一般只用“uncle/aunt+名”来称呼父母的朋友,例如“Uncle Tom”或“Aunt Kate”;如果是认识的人,用Mr./Miss+姓称呼,或相互直呼其名,小孩也可直呼大人或长辈的名字;对不认识的人,一般用“Sir(先生)”、“Madam(女士)”来称呼对方,一般不会使用类似“Grandma Li”,“Police Uncle”“Aunt Nurse”的汉语式称谓。

三、中英亲属称谓差异的文化因素

(一)生育观念和家庭类型

在几千年自给自足的自然经济模式下,劳动者的数量、生产的规模与收入密切相关,只有较多的劳动力才能保证获得生存所需的生活资料;中国自古以来养老和抚养没有生活能力的成员的任务完全靠自己的家庭;而且,祭祀祖宗,延续香火是汉民族的头等大事,无后被看成是最大的不孝。因而形成“多子多福”,“养儿防老”、“不孝有三,无后为大”、多生多育的观念,人口众多、三代甚至四代同堂的大家庭就自然形成。在这样的大家庭里,亲戚关系及交往都十分密切,所以必须弄清楚他们之间错综复杂的关系和对应的称呼,以免在日常生活和交往中,造成没必要的麻烦和误会,从而形成了世界上最丰富、最复杂的亲属称谓系统之一。

西方国家在古希腊、古罗马时期也和中国古代一样有多生多育、多子多福的生育观念,但到中世纪,整个欧洲在基督教和罗马天主教的桎梏下,禁欲主义大行其道,晚婚、独身成为普遍现象,生育是一种罪恶;到文艺复兴后,西方国家逐步出现了工业文明,随着科技的进步发展,机器生产代替了手工劳动,失业人口增多,晚生晚育、少生优育也就成为一种普遍认可的选择,并一直延续至今。老年人的经济保障一般通过家庭、教会、私人保险、政府救助以及近代的由政府举办的社会养老保险来完成,不必为防老而养儿,因此,家庭人口相对较少,家庭结构也较简单的小家庭,一个家庭一般只有一对夫妇和未成年子女两代人,子女通常在成年或结婚后,搬出去自立门户、自谋生路,一般不会有三世或四世同堂的现象。简单的家庭结构和较少的成员不需要太细致、复杂的亲属称谓语。

(二)宗法观念和继嗣制

为维护庞大的家族秩序,中国家族内十分强调族长、家长的地位与权威,强调等级的差别并要求族众对这种权威高度服。从家庭内实行单边父系嫡长子继承制,长子往往是家族的接班人或者后继者。兄弟虽然是同辈人,但“长兄如父”,即长兄对弟弟有扶养、教育的责任,弟弟要像尊敬父亲一样尊敬哥哥。因此,很有必要区分兄与弟,长与幼。另外,汉语中,“宗族”是指父系单系亲属集团,即以一成年男姓为中心,按照父子相承的继嗣原则上溯下延。父亲兄弟的子女与自己是同一祖父,因此,在汉语中被称作“同堂兄弟”、“堂姐妹”。“同堂”指同一祠堂,意指同一祖先。宗族中的所有女姓都是男性的附庸,在家庭中没有地位,而且没有继承权,因为他早晚要嫁到外姓人家,成为另一个家庭或家族的一员,因此,他们的亲属当然也是“表亲”(“表”与“外”语意相同),父亲姐妹的子女称为“表兄弟”、“表姐妹”。祖母、母亲和妻子都是外姓人,因而母系的亲属都是“外亲”、“表亲”。父亲姊妹的子女是姑表,母亲方面的是舅表和姨表。“堂”和“表”分别属于两个不同的宗族,“堂”比“表”亲,姑表又比姨表、舅表亲,即父系关系视为亲和内,而母系关系视为疏和外。所以,汉语亲属称谓要严格区分长幼、父系与母系,即“长幼有序,内外有别”,二者是绝对不能混淆的。

以英国为代表的英语国家,他们很早就从事商业活动,并经常移民和殖民,较为多变的生产生活方式使得他们流动性较大,家庭成员居住得很分散,这就使他们摆脱了家族血缘的束缚,没有那么强烈的宗氏家族观念。在继承财产上,实行父系、母系双边继嗣制,子女享有同等的权利来继承双亲的产业,女儿所生的孩子也可继承外祖父的财产,所以父系和母系、男和女、长和幼都是平等的,表现在称谓上,也就不必区分是父方的还是母方的亲戚,于是将祖父外祖父统称为grandfather,将伯父、叔父、舅父、姑父、姨父统称为uncle,将伯母、婶母、舅妈、姑妈、姨妈统称为aunt,在亲属称谓上表现出既贫乏又松散。

(三)宗教信仰和价值取向

数千年的儒家思想和封建礼教使中国人认为治国平天下之本在于齐家,因此,中国人历来重视家庭,尊老爱幼;另一方面,礼教的核心就是“正名定分,尊卑有别”,即要求每个人都要明确自己的身份,如辈份、血缘、官衔等等,加上中国是个传统的宗法社会,这就使得汉语的亲属称谓需根据宗亲与姻亲、性别、辈分、长幼等严格区分,名目繁多。

在儒家思想的长期熏陶之下,中国人讲求和谐、统一和服从,强调先集体后个人,个人利益服从集体利益。再加上华夏民族均自认为都是炎黄的子孙,进一步强化了“天下一家亲”的观点,因而把家庭本位向外推移,扩大到家以外的社会关系中去,这使得亲属称谓语在与非亲属成员的交往中也应用得非常广泛。

西方人受基督教倡导的“上帝面前人人平等”的影响,不分长幼尊卑,所以当小辈直呼长辈的名字时,不会被认为不敬或不孝,仅表示平等和亲近。另外,西方人在长期对外开拓和贸易中,逐渐形成了自由、平等、自我中心的价值观念,他们认为每个人均可根据自己的意愿和能力主宰自己的命运,在个人奋斗的过程中,家族和亲属的关系并不重要,因而他们的家族观念较淡漠,相应的亲属称谓也就概括、笼统。自己的家庭关系都不重要,把家庭本位向外推移就更没必要,亲属称谓泛化的现象自然就很少。

(四)社会性质和政治生活

汉民族经历漫长的封建君主专制,德(伦理)治大于法制。宗族、家庭是国家政治生活中的一个单位,“一人得道,鸡犬升天”,—人犯了罪,株连九族。个人的政治命运从一落地就与整个家庭命运紧密联系在一起,个人的成败得失、荣辱都与家庭、家族的命运息息相关。因此,亲属关系至关重要,其相应的称谓也必须分得清清楚楚,明明白白。

与之相比,以英国为代表的西方国家,资本主义制度较早地代替了封建制度,国家的治理依靠民主来管理,法律来约束。在政治生活中,公民受法律的保护,个人的功劳、荣誉靠自己奋斗,属于个人,个人的罪行由本人承担,不存在与亲属的连带关系,因此亲属关系对本人而言显得并不重要,相应地,亲属称谓没必要分得那么清楚、细致。

四、结语

随着时代的进步与发展,中国的家庭结构和人口数量有了较大的改变,有些亲属称谓语会逐渐消失,但总体上,体系严密、分类精细、名目繁多、语义明晰的亲属称谓系统还在延续;西方国家的体系简单、分类粗泛、数量较少、语义含混的亲属称谓系统仍在保持。因为它们深深植根于各自的独特文化,都打上了各自民族文化的历史烙印。对中西亲属称谓语异同的深入认识,有助于我们了解中西方文化,减少跨文化交际中所产生的困惑和误解,从而使跨文化交际顺利进行。

[1]杜学增.中英文化习俗比较[M].北京:外语教学与研究出版社.1999.

[2]邓炎昌,刘润清.语言与文化[M].北京:外语教学与研究出版社.1989.

[3]刘霞.中英亲属称谓语言的跨文化透视[J].湖南广播电视大学学报,2003.

[4]黎昌抱.英汉亲属称谓词国俗差异研究[J].四川外语学院学报.2001.

[5]石琼.中英称谓的礼貌原则对比[J].中华教育,2009.

[6]Hu Wen, Hu Min .Comparative study on English and Chinese kinship terms [J].US-China Foreign Language.2006.1,Volume 4,No.1.