“唱念做打”进校园 校本课程显特色

2011-12-29郑启新

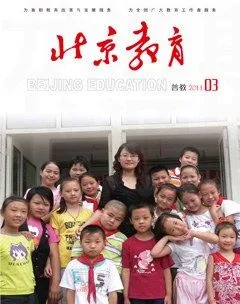

北京教育·普教版 2011年3期

“蓝脸的多尔敦盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳……”《说唱脸谱》里的这段歌词大家应该都不陌生,如今这些“脸谱”走进了万泉寺小学,来到了孩子们的课堂,成为万泉寺小学的特色校本课程。北京市丰台区万泉寺小学的孩子们已经不满足于仅仅说唱脸谱,而是画上脸谱登上舞台开始像模像样地表演了。

学校秉承“挖掘师生强势智慧,促进学校和谐发展”的理念,充分挖掘学校、社区、教师资源,在广泛调查学生兴趣爱好的基础上,结合学生年龄特点,开发、实施多样化的校本课程。目前已开发了戏曲进校园、柔道、剪纸、沙画、十字绣等二十多种校本课程,课程体系初具规模。其中最具特色的就是戏曲课程,万泉寺小学的“戏曲进校园”课题被认定为丰台区“十一五”区级重点研究课题,丰富多彩的戏曲活动在校园里开展得如火如荼。

戏曲教学课程化

中国戏曲学院是国家戏曲艺术的高等学府,与万泉寺小学仅距200米。为了利用这一得天独厚的资源,学校领导多次与戏院领导沟通,最终在2009年6月将戏曲艺术引入校园。戏曲是中国传统文化的重要组成部分,蕴含着强烈的民族精神,是对学生进行爱国主义、民族精神教育的活生生的教材,学校通过校本课程的方式将中国优秀的戏曲艺术在少年儿童中推广、传播,扩大戏曲的影响力,尤其是争取更多的青少年观众,使学生从小受到戏曲艺术的熏陶,感受戏曲本身的艺术美,提高鉴赏戏曲艺术的素质,感受中国传统文化的博大精深,得到实实在在的民族精神教育。

为了更好地推进“戏曲进校园”校本课程的实施,学校成立了戏曲课程开发领导小组,由校长张建超、中国戏曲学院团委书记姜华任组长,学校教学干部和戏院老师与学生为组员,专门就戏曲课程的开发与实施进行多次探讨,结合小学生的年龄特点及认知规律,确定了实施方案与课程目标。

戏院选派导演系优秀学生担任我校戏曲课程指导教师,为课题研究有效推进提供了保障。考虑到指导教师戏曲专业能力强,但缺乏小学课堂教学能力,尤其对小学三年级学生的学习认知水平不够了解,学校教导处组织所有授课教师进行了两次专题培训,对课堂教学的方式方法、教学基本技能进行了详细的讲解传授。并组织戏曲教师深入课堂听课研讨,通过观摹音乐、美术等课堂教学,研究小学课堂教学的基本方式方法,提高他们组织实施课堂教学的能力。学校组织3位骨干教师与6位戏曲教师共同组成戏曲教研组,每周进行一次教研活动,针对学生学习的情况及教学需要,共同备课、撰写教案、编印讲义、制作课件,等等。通过集体教研,帮助指导教师快速熟悉课堂教学规律,熟练驾驭课堂,充分做好课前的准备工作。此外,我们采用课例研究的方法,每月组织一次戏曲课课例研究,通过观察戏曲课堂的状况并进行分析,探索课堂教学的改进,提升教师的戏曲教学水平,促进教师的专业发展。

开设“戏曲进校园”校本课程,并不仅仅为了让学生学会几段唱腔,更重要的是要将戏曲教育课程化。通过一年的课题研究,万泉寺小学的老师们探索出一套较为有效的多样化的教学方式方法。课堂教学是戏曲学习的主阵地,通过每周的教学研讨,万泉寺小学已经形成戏曲课堂的教学模式,即“基本功练习—故事背景—剧情描述—艺术家介绍—经典唱段欣赏—唱段学习指导—课堂展示”7个环节。这一教学模式既有效激发了学生学习的积极性,渗透了戏曲文化,同时还进行了品德教育。

戏曲课程的开发实施,有效促进了中国传统文化在师生之间的传播。从对戏曲的一无所知到有所了解,从对京剧唱腔缓慢节拍的排斥到自己愿意登台表演,戏曲艺术的学习让孩子们感受到了中国传统文化的魅力。

戏曲学习方式多样化

万泉寺小学采取多种学习组织形式,充分调动学生学习戏曲积极性。

戏曲教育第一课,就是组织学生到戏院参观,亲身感受中国戏曲的魅力。在戏院展览室,学生看到了众多戏曲名家在舞台上表演的精彩瞬间;在排练场,学生看到演员们在精心排演;在化妆间,学生们看到演员们如何用油彩描画不同的角色;在道具间,学生们第一次近距离看到各种各样的演出道具……通过参观,学生们亲身感受到了戏曲就在身边,第一次近距离地与戏曲有了接触。

组织学生观看专业演出也是戏曲学习的一种形式,通过亲眼看、亲耳听,学生对于戏曲这种艺术形式有了更深的感受。学校组织学生到戏院礼堂观看了京剧《谢瑶环》、《野猪林》、《哪吒》、《八蜡庙》等精彩演出,有效激发了学生学习戏曲的积极性。每次观看完精彩的演出,都有很多学生在兴致勃勃地模仿演出片段。

在戏曲学习过程中,一些孩子表现出良好的学习潜质,对戏曲的理解感受也很好,课余的时候也经常在一起互相学习。针对这些情况,学校组织成立了“梅花小社团”,由戏曲学习的骨干及爱好者组成,除了周三下午的学习以外,指导老师每周再对他们进行两次集中指导。戏曲小社团的成立,进一步激发了孩子们学习的热情。他们在社团内排演时的认真、刻苦,让前来参观的家长们十分欣慰。学校40周年校庆以及迎接区教委督导检查时,戏曲小社团进行了精彩的表演,得到领导及来宾的充分肯定。戏曲社团的成立给孩子们创造了进一步学习戏曲的机会,也为他们搭建了展示自我的舞台,使这些孩子树立了自信,收获了成功。

戏曲魅力处处显

“戏曲进校园”课程实施以来,教师和学生都对戏曲表现出巨大的热情。除了每周固定的两节课以外,戏曲课程还与学校别的校本课程结合起来,戏曲因素渗透到学生学习的各个角落。

“儿童版画”是杨老师在中年级开设的校本课程,孩子们都十分喜欢,杨老师在自己的课程中加入戏曲元素,让学生设计制作京剧脸谱版画、人物造型版画等,使学生在制作版画的过程中感受戏曲艺术的魅力。“十字绣”是刘老师开设的中高年级校本课程,她创造性地将十字绣与戏曲人物结合起来,让学生在“绣”的过程中体验民族艺术,了解戏曲文化。此外,风筝制作、沙画、英语校园剧等校本课程的实施都与戏曲学习紧密结合起来,渗透了戏曲元素,使学生在知识技能的学习掌握过程中感受中国戏曲的艺术魅力。

2010年5月到6月,学校召开了首届戏曲文化节,学生们在为期一个月的文化节里充分展示了自己在戏曲文化方面学习的成就。参加闭幕式的戏院及教委领导对孩子们的学习成效表示充分的肯定,家长们看到自己孩子的学习成果也特别高兴,部分家长还兴致勃勃地与孩子一起参与了展示活动。

浓厚的戏曲文化氛围,有效提升了万泉寺小学师生的文化素养。每一节课上,孩子们都兴致勃勃地学习;每一次排练,孩子们都在挥洒汗水。孩子们是中国戏曲事业未来的新生力量,看着他们精彩的表演,我们有理由相信,中国戏曲艺术一定会薪火相传、永放光彩。

如今,戏曲校本课程已经成为万泉寺小学的一面招牌。它不仅加深了学校师生对传统文化的理解和感情,促进了多种校本课程的有效对接和融合,也大大凸显了学校的办学特色。我们坚信,万泉寺小学的戏曲校本课程将会成为学生们成长路途中的一道亮丽风景线。■