寻路中国:彼得.海斯勒的自驾之旅

2011-12-29林皓

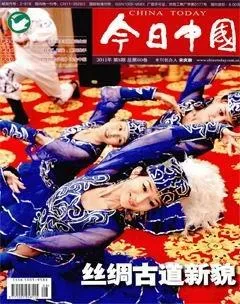

今日中国·中文版 2011年8期

彼得·海斯勒(Peter Hessler)是《纽约客》驻北京记者,本书讲述了他驾车漫游中国大陆的经历。

2001年夏天,彼得考取了中国驾照,在此后的7年中,他驾车漫游于中国的乡村与城市。这7年正是中国汽车业的高速发展期,单在北京一地,每天申领驾照的新人就有1000多,其中有好几年,乘用车销售额的年增长率超过了50%。仅仅两年多的时间,中国政府在乡村所铺设的公路里程数,就超过了此前半个世纪的总量。如果说一二百年前中国在西方人眼里的典型形象是“停滞的帝国”,那么现在大概就趋于另一极端:一个不停的、快速变化的国度。

和他的前两本著作《江城》、《甲骨文》一样,彼得·海斯勒在《寻路中国》中贯彻了他一贯的观察中国的态度:接触最普通的中国人,从他们的变化和视角来体会和理解中国社会的变迁。大概也因此,这个精通汉语的美国记者的中文名字取得极其普通:何伟。他似乎有一种本能的平民取向,在他的中国故事中,从来没有出现过名人。然而,这一切并没有影响作者“成名”,《寻路中国》一书荣列美国亚马逊书店中国旅行类图书第一名。书中描述的由农而工而商、乡村变身城市的发展路径,正是1978年改革开放以来中国所发生的重要变化。

这是一本趣味盎然的书,作者独到的视角随处可见。比如,对于一个简单的汽车喇叭声,作者解读出10种不同的表达:一下短促的‘滴’声,用以引起注意。连续两声‘滴滴’表示愤怒。如果是一阵特别悠长的‘滴’’声,那代表驾驶员遇到了交通拥堵,他已经没有缝隙可钻,正巴不得路上所有人和车统统消失,如果有‘滴滴——’回应,说明他们动弹不得。另有一种略带口吃的‘——滴——,——滴——’,代表驾驶员除了痛苦再无感觉。还有一种事后才摁一下‘一一滴’,这一般是新手的做法,他们通常反应迟缓,还没来得及摁喇叭,危机就己自行化解。

海斯勒对中国向往已久,他说自己从小就梦想有一天能够登上长城。所以,他到中国后一呆就是十几年。他深入到中国社会的偏僻角落,采访了一些无人问津的村庄,独自驾车探访了古长城,甚至还在北京北面可以看见长城的一个偏僻村庄长期租了一间房子,每个周末都回到那里写作,并和村民交上了朋友;他多次驾车去温州和丽水采访,探访中国经济发展的秘密。他从驾校考试、城市交通谈到乡村生态、长城的保护、医疗保险,以及一个小工厂在经济大潮中的一起一伏。虽然自嘲是“蹩脚的期刊记者”,但看起来却像是一个天生的社会人类学家。

中国农村地区将谷物晒在公路上、司机们像赌气和比赛一样惊悚地在各种路段(即便是在弯道和隧道里)相互超车的习惯、“国际宾馆”在多数城镇都有……这些中国人早已习惯的现象,在海斯勒笔下显示出一种异常、神奇和魔幻的色彩。

海斯勒观察中国的视角独特,又有长期深入的挖掘。正如他本人所言:“从1996年至2007年,我们可以看出,这个处于世纪之交的10年是中国历史上最关键的时期之一。正是在这10年中,中国经济实现了腾飞,中国对外部世界的影响力开始增大。在这10年中,中国历史的面貌开始变化,大规模的政治事件与强力领袖开始从中退却。”他得出的结论是:“中国巨变的推动者变成了普通人——走向城市的农民、边学边干的企业家,他们的能量与决心是过去这10年中的决定因素。”

译者李雪顺在翻译这本书的时候发现,作为作家,彼得对中国的经济发展所具有的洞察力大大地超过了包括译者在内的很多中国读者。这种洞察力使他能够把《寻路中国》写得比《江城》更有时代感,比《甲骨文》更具可读性。

新事物在猛烈地推动着人们,一切都快速变化又形成了新的挑战,人们活得很有激情也很辛苦:“你会有种感觉,一群人正跟在后面,紧追不舍。”

作者喜欢中国人面对压力的那种态度:即便在压力极为沉重的环境下,他们也不会失去常态。

“我并不通过解读著名的政治或者文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析,我经常在一个地方连续呆上数月,甚至数年,跟踪变化。我不会仅仅听主人公自己的叙述,我会睁大眼睛,看着他们的故事在我面前一点点展开。”彼得·海斯勒