青少年网络成瘾研究现状及未来展望

2011-12-28刘勤学方晓义周楠

刘勤学,方晓义,,周楠

(1.北京师范大学 认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875;2.北京师范大学 发展心理研究所,北京 100875)

青少年网络成瘾研究现状及未来展望

刘勤学1,方晓义1,2,周楠2

(1.北京师范大学 认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875;2.北京师范大学 发展心理研究所,北京 100875)

青少年网络成瘾日趋普遍,给青少年身心发展、家庭和社会带来了危害,已引起全社会的广泛关注。针对目前我国有关青少年网络成瘾研究的数量众多的现状,从影响因素和干预两个方面进行梳理和分析,结果发现,现有研究探讨较多的影响因素主要涉及环境因素和个体因素。在环境因素中,对家庭因素和社会支持的研究较多;在个体因素中,主要探讨了人格因素、心理动力和生理因素等。干预研究则几乎涵盖了心理干预的所有模式,包括个体、团体、家庭等。在此基础上,从五个方面提出了未来研究应关注的问题。

青少年 网络成瘾 干预

一、引 言

我国青少年的网络使用日趋普遍,不仅占我国网民的22.39%,成为网民中人数最多的一个群体[1],而且网络成瘾问题日趋严峻。对不同地区青少年的调查研究也发现青少年网络成瘾比例介于6%-14%之间[2],更有研究发现在某些地区中青少年群体已成为网络成瘾检出率最高的群体[3]。此外,网络成瘾对青少年的生理、心理健康和人格发展、日常生活和学习,以及对家庭和社会均造成了极大的危害。为此,如何减少青少年的网络成瘾及降低网络成瘾对青少年心理发展的影响受到了国家政府、社会各界和研究者的广泛关注。

通过CNKI、维普期刊等检索到2001-2010年间与网络成瘾有关的文献共2054篇,其中涉及我国青少年网络成瘾的实证研究114篇。通过对114篇研究报告的分析,发现了如下的变化趋势:2000-2001年,研究侧重于青少年网络成瘾发生率等流行病学的调查;2003-2005年主要集中于影响因素及其作用的探讨;2006年开始出现实证的干预研究;2007年至2010年,则进入了多重影响因素、多种方法(如ERP、fMRI)的综合研究时期。同时,从2002年至今,有关网络成瘾测量工具和诊断量表的研究也一直处于稳定发展的水平。本文将主要从青少年网络成瘾的影响因素和干预两个方面出发对现有的研究进行梳理和分析,并在此基础上对未来有关青少年网络成瘾的研究进行展望。

二、青少年网络成瘾的相关因素

目前针对网络成瘾的相关因素的研究主要集中在环境因素和个体因素两个方面,同时,互联网自身的特点也是研究初期关注的一个重要的方面,但主要是理论论述,实证研究较少。

(一)环境因素

目前从环境因素开展的青少年网络成瘾的研究有46篇,其中关于家庭因素的文献有37篇,关于社会支持的有9篇。

1.家庭因素

在有关家庭因素的37篇文献中,主要集中于父母教养方式(15篇)、家庭关系(8篇)和家庭功能(7篇)三个方面,其他所涉及的内容包括家庭结构(如父母婚姻状态)和家庭经济状况等人口学变量。

研究发现,父母教养方式和青少年网络成瘾相关显著。总体来看,网络成瘾组在惩罚严厉、过分干涉、过分保护、拒绝否认、缺少温情等维度上显著高于非成瘾组,而父母的过分干涉、拒绝否认、父亲的惩罚严厉和母亲的缺少温情都和青少年网络成瘾相关显著[4-5],但是父亲缺少温情、母亲的惩罚严厉、过分保护与青少年网络成瘾是否相关还需进一步探讨[6]。还有研究发现,父母的监控和约束可以预测男女生的网络成瘾,而忽视和物质奖励可以正向预测女生的网络成瘾[7]。以上结果的不一致一方面来源于被试群体的差异,另一方面,可能也意味着,在家庭因素中,还存在着和青少年网络成瘾更近端的因素,需要进一步的探索。

研究者大多采用家庭环境量表(FES)研究家庭关系与青少年网络成瘾的关系[8]。研究发现网络成瘾高中生在矛盾性和控制性上显著高于非成瘾组而在其他维度上均显著低于非成瘾组[9]。罗辉萍,彭阳(2008)[10]的研究则发现在依恋关系上,成瘾组的母爱和父爱缺失、父亲拒绝、母亲和父亲的消极纠缠、对父母愤怒均高于非成瘾组。而使用家庭亲密度量表的研究发现,住院的网络成瘾青少年家庭亲密度和适应性都低于正常家庭[11],家庭依恋中的焦虑性能正向预测青少年的网络成瘾[12]。

采用FAD量表的家庭功能研究结果发现,成瘾青少年家庭在问题解决、家庭沟通、角色、情感反应、情感介入、行为控制及总功能方面均差于非成瘾青少年家庭[13]。

从以上结果不难看出,家庭是影响青少年网络成瘾的重要因素。但是,家庭因素和青少年网络成瘾之间的具体影响机制尚不清楚,需进一步深入研究。

2.社会支持

雷雳和李宏利(2004)[14]发现,父母与同伴卷入对青少年网络成瘾具有明显的预防作用。此外,成瘾组的社会支持总分、主观支持均低于非成瘾组[15],而在客观支持和支持利用度上存在争议。综合来看,高成瘾倾向青少年获得更少的社会支持和感受到更少的社会支持,在对网络成瘾的影响上,主观体验到的支持可能比实际的支持更为重要。

(二)个体因素

1.人格因素

多数研究都发现,网络成瘾者往往具有某些特殊的人格特征,如忧虑性、焦虑性、自律性、孤独倾向、感觉寻求高。庞海波等人(2010)[16]发现,网瘾组在忧虑性、适应性、焦虑性、孤独倾向、身体症状和冲动倾向上的得分显著高于非成瘾组,自律性得分显著低于非成瘾组。同时,神经质和外向性也会影响青少年的网络使用偏好[17]。石庆馨等(2005)[18]调查研究发现,感觉寻求的不甘寂寞分量表与网络成瘾显著相关。

2.心理动力

很多研究者着眼于青少年的心理需求与网络成瘾的相关研究。相关的理论模型有:①Suler的网络成瘾理论认为青少年的网络心理需求和马斯洛提出的需求理论密切相关,网络可以很好地满足青少年的生理(尤其是性的满足)、安全、归属和爱、尊重以及自我实现的需要;②网络成瘾的使用-满足理论,则采用了Morris与Ogan的观点,将网络视为一种传播媒介,试从“传播速度与快感”的角度去探索网络成瘾,探讨了网络使用的匿名、人际互动、行为、沟通、逃避五种快感,并发现网络成瘾与逃避、人际互动、沟通快感相关,这些快感会吸引使用者持续地使用网络,从而导致网络成瘾。

理论研究给青少年网络成瘾与心理动力的实证研究提供了方向性的指导。才源源等(2007)[19]在质性研究及理论分析基础上,发现青少年网络游戏行为的心理需求主要由现实情感的补偿与发泄、人际交往与团队归属需要以及成就体验三个因素构成,且青少年对网络游戏的心理需求程度与其对网络游戏的使用程度显著相关。而李菁(2009)[20]的调查研究则进一步从某种程度上支持了关于网络心理需求与马斯洛心理需求层次相匹配的论述。因此,心理需求缺失是需要关注的重要因素。

3.生理因素

研究者也关注了网瘾者可能存在的生理特点。王晔和高文斌(2008)[21]发现心率变异性可以作为评估青少年是否网络成瘾的重要参考指标。成瘾者还表现出明显的Nd170的左脑区优势[22]以及神经元功能失调[23]。另外,网络成瘾者具有更多的负性认知注意偏向[24],并有可能存在感觉功能的易化[25]。

三、干预研究

目前在青少年网络成瘾的干预方面,主要有两类模式,一类是心理干预,另一类是非心理干预模式,如体育锻炼、拓展训练以及药物治疗等。这里我们主要对心理干预的研究进行综述。

(一)团体干预

团体干预是治疗成瘾行为的主流模式,因此也被引入网络成瘾的治疗,目前,认知行为疗法是青少年网络成瘾团体干预的主要理论模式。

曹枫林等(2007)[26]采用认知取向团体治疗,对长沙市的网络成瘾中学生实验组和对照组分别进行每周一次共计8次的团体治疗和常规的心理健康教育。研究结果发现两组显效率及无效率差异显著;同时实验组学生的情绪问题亦有所改善,但多动注意障碍和品行问题没有改善。分别针对普通中学生和高职的网络成瘾学生进行的团体辅导也发现4个月(一个学期)的团体辅导在整体上有助于成瘾症状和情绪上的改善[27,28]。杨彦平等(2004)[29]和于衍治(2005)[30]则分别关注青少年网络成瘾的相关问题行为的改善,研究发现青少年的灵活性、生活无序感、心理防御方式和人际关系评分均有所改善。但这两个研究未直接报告网络成瘾倾向的改善效果,只报告了相关因素的前后测差异,这在一定程度上影响了对方案的有效性评估。此外,青少年网络成瘾是一个庞大的群体,团体治疗的研究报告都没有形成操作性的治疗手册进行推广,亦是一大遗憾。这都需要研究者在以后的研究中进一步探索、完善。

(二)个体干预

目前针对网络成瘾青少年的个体干预主要集中在医疗系统,以认知行为咨询、住院式治疗为主。

杨容等人(2005)[31]报告了由心理咨询师采用认知行为治疗对住院青少年进行的干预研究,在治疗阶段加入每周一次、6-8次的认知行为治疗。结果显示治疗前后的成瘾程度差异显著,且SCL-90、SDS分数都有显著降低。来自网络成瘾门诊的研究报告[32]也发现研究组在认知行为治疗后YDQ和CIAS总分较治疗前明显下降,且低于对照组;显效率为59.1%,总有效率达88.6%(39例)。

以上研究报告都显示了一定的治疗效果,但由于面询的有效性在很大程度上取决于咨询师和来诊者之间的咨访关系和咨询师的个体特质,很难去评估网瘾治疗的独特性因素,因此也为有效干预模式的形成造成了一定的阻碍。

(三)家庭治疗

家庭治疗被认为是针对网络成瘾的五种有效方法之一,其有效性也被多次在理论上论证,但实证研究不多,还处于尝试和探索阶段。

杨放如和郝伟(2005)[33]采用焦点解决短期疗法为主,结合家庭治疗对52例网络成瘾青少年进行心理社会综合干预,治疗显效率和总有效率分别为61.54%和86.54%,无效7例。相关探索研究发现,将家庭纳入干预当中会有助于网络成瘾青少年的改变[34]。

(四)家庭团体治疗

家庭团体模式以家庭为单位进行干预,有助于团体动力发挥和家庭内部互动[35]。我国学者邢秀茶等(2006)[36]曾采用团体家庭治疗的方式分别对亲子关系、夫妻关系等问题进行干预,效果良好。北京师范大学发展心理研究所家庭研究与治疗中心在方晓义教授的带领下,进行了青少年网络成瘾家庭团体干预程式的探索尝试。目前进行了对照组和实验组的干预,效果对比分析发现家庭团体不仅能显著减少青少年的网络成瘾行为,同时还对增强亲子关系和亲子沟通效果显著,并且这些改变均显著高于对照组,3个月和6个月的数据追踪正在进行当中。

综合来看,上述各种干预进行了很好的尝试,但也存在一些问题:(1)多数干预研究只报告了干预前后网络使用行为的改变,而无干预过程的评价,因此难以确定有效性因素,这对形成有效的治疗方案并进行推广带来了困难。(2)大多数干预研究没有使用对照组,难以排除成长和环境因素。(3)参与治疗并且坚持完成治疗的大多是改变动机强的来访者,而事实上没有参与的青少年可能更需要帮助。因此,如何提高参与者的动机并扩大参与人群是需要关注的问题。国外广泛将动机激发疗法引入到物质成瘾行为的治疗当中,这也许可以作为一个借鉴。(4)缺乏对干预方案的长期效果考察。现有的10项干预报告中,只有两项报告了1个月、3个月和6个月的效果[29,34]。(5)各种不同的干预形式均有一定的优越性和局限性,理论上来说,整合的方案可能会优于单一的疗法,但是,如何有效地、在一定理论框架之内进行合理的整合,仍是需要探讨的问题。在这一层面,可能家庭团体干预模式不失为一个好的尝试。

四、未来研究趋势及展望

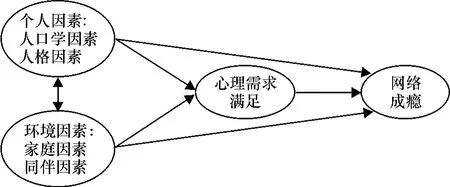

(一)整合影响因素研究,构建个体-环境多元交互模型

青少年网络成瘾相关因素的研究,研究者从网络本身特点到青少年个体因素,从环境因素到内在动力,都有涉及。有不同的学者从不同的关注角度提出了不同的理论模型来进行整合,如Young的ACE理论强调网络的本身具有匿名性,便利性和现实逃避的属性;Davis的认知-行为理论着重关注非适应性认知的中介作用;Grkhol认为网络成瘾只是一种阶段性的行为,在经历了着迷、觉醒的阶段之后最经会回复到平衡的正常状态;而高文斌等人提出网络的病理性补偿是发展受阻的产物;沉浸理论则关注成瘾动机;Kraut等人更支持网络使用中的富者更富现象。然而,如何在同时考虑个体内在心理动力及外在环境影响的情况下,系统地解释青少年网络成瘾的机制?研究者认为,心理需求满足是一个重要的中介变量。需求激励一个人采取朝向某个目标的行动,是个人的心理活动与行为的基本动力[36],实现心理需求的满足是个体行为的最大动力和目的。在青少年中,自主和独立需求、同伴归属使得网络成为其满足关系支持的重要来源。因此,心理需求的满足成为青少年个体连接个体特征、外在环境的重要过程变量。据于此,研究者提出青少年网络成瘾的个体-环境心理需求满足模型:

图1 个体-环境心理需求满足模型

如前所述,青少年的人格特质是其网络成瘾的重要因素,同时,延迟满足也被发现是影响个体成瘾的重要变量[38]。青少年在与网络互动的过程中,心理需求满足与否很可能是其能否自我控别使用行为的一个重要中介变量。同时,不同性别、年级的青少年的网络成瘾行为呈现出不同的特点、,学校类型也会影响到成瘾流行率[15]。这些结果可能意味着不同年级、性别的青少年在与不同的环境(不同学校类型)发生交互作用的过程中,呈现出不同的过程特点,心理需求的满足可能也会呈现出不同的方式。

家庭因素中的亲子关系、亲子沟通被认为是网络成瘾的重要保护因素[39]。而青少年与父母的互动交往是一个个体独立自主需求与父母控制的矛盾平衡过程,如果青少年在与父母的交往中,需求能够得到满足,那么网络满足也许成了可有可无的一种途径;但是如果在现实的交往中,青少年的心理需求得不到满足,那么,易得性高、隐秘性好、资源丰富的网络成为了很好的优势途径甚至是替代满足途径,从而使青少年陷入成瘾漩涡[40]。

类似的过程在青少年和同伴交往中也会出现。物质成瘾领域的相关研究发现,同伴的不良行为、同伴压力以及与不良同伴的联结是影响青少年问题行为的重要因素[41],而与同伴联结是青少年重要的心理需求,因此,现实和网络的同伴支持都将影响青少年是主动还是被动选择网络的一个变量。

(二)关注青少年网络成瘾发展阶段,纵向研究其成瘾机制

目前研究大多为横向研究,较少纵向研究。但是,网络成瘾本身有一个发生发展的过程,有研究显示青少年的在线沟通和其网络使用行为在6个月的时间内呈现出不一样的特点,这可能意味着青少年网络成瘾行为存在不同的发展阶段[42]。同时,网络使用者在不同的使用阶段所使用的改变策略也会不一样[43],因此,纵向研究可揭示不同阶段的特点及发生发展机制,同时,也可为针对不同阶段开发具有阶段性特点的干预方法提供理论支持。

(三)相关因素研究关注生理层面,并注重其和行为层面的结合

目前,随着对网络成瘾群体影响因素研究的深入,针对生理层面的研究也逐渐成为研究热点。然而,目前多数ERP和fMRI研究都针对大学生群体,而青少年群体一方面说和大学相比处于不同发表阶段,大学生群体的研究结果还无法直接推广到青少年群体;另一方面,青少年处于生理发展的关键期,探讨网络成瘾对其生理的影响机理是研究其影响机制中的重要方面。已有研究发现,心率变异性和负向注意偏向可作为评估青少年是否网络成瘾的参考指标[24,44]。但除此之外的生理基础,仍需更进一步的探讨。同时,生理因素和青少年的成瘾行为是否有直接或特异性的相关,也是需要进一步的探讨的问题。

(四)针对不同成瘾原因开发不同的干预方法,注重预防性干预

研究发现,环境、具体不同个体以及个体和环境间的交互作用等多方面因素综合影响青少年网络成瘾,而对不同成瘾类型、个体特质的青少年来说,可能会有不同的因素是主导成因。针对不同致瘾因素进行干预方案开发会提高干预方案的针对性,同时也能改善干预效果。

此外,从长远来看其进行,基于网络使用这一行为不能完全切断而只能引导合理使用的特殊性,预防为主的干预对青少年是最有利也是最重要的模式。国外在青少年物质滥用领域采取了学校-社区联合的预防模式,或许可以借鉴到我国的青少年网络成瘾干预领域,发展出学校一家应职会的预防模式。

(五)探讨电脑网络成瘾和手机网络成瘾的区别

CNNIC(2010)[1]的报告指出,青少年手机上网的比例显著增长,手机已经成为中国青少年第一位的上网工具。2009年,有74%的青少年网民使用手机上网,使用率年增幅达24.3%。同时,与非网瘾青少年手机上网偏重于通讯、联络、获取信息等功能相比,网瘾青少年更偏重于游戏[45]。但是,目前还没有手机网络成症的相关研究。同时,电脑和手机作为传统和新型网络媒体,对于其存在的差异的研究也有助于揭示青少年网络成瘾机制。

[1]中国互联网络信息中心(CNNIC).中国互联网络发展状况统计报告.2010.

[2]雷雳,杨洋.青少年病理性互联网使用量表的编制与验证.心理学报,2007,39(4).

[3]宋桂德,李芮,刘长娜,等.天津市学生网络成瘾流行病学调查.中国慢性病预防与控制,2008,16(2).

[4]李冬霞.青少年网络成瘾倾向与父母教养方式的关系研究.南京医科大学学报:社会科学版,2007,7(2).

[5]马玉红,牛力华,杨建华.青少年父母教养方式及人格特征对网络成瘾行为的影响分析.中国健康心理学杂志,2010,18(3).

[6]陶然,黄秀琴,张慧敏,等.住院网络成瘾青少年的父母养育方式与人格特征.中国健康心理学杂志,2008,16(1).

[7]李彩娜,周俊.父母教养方式与青少年网络成瘾.当代青年研究,2009(4).

[8]李永占.高中生网络成瘾与家庭环境关系初探.中国心理卫生杂志,2007,21(4).

[9]程绍珍,杨明,师莹.高中生网络成瘾与家庭环境的关系研究.现代预防医学,2007,34(14).

[10]罗辉萍,彭阳.青少年网络成瘾与家庭环境,依恋的关系研究.中国临床心理学杂志,2008,16(3).

[11]梁凌燕,唐登华,陶然.211例网络过度使用青少年的家庭功能探讨.中国心理卫生杂志,2007,21(12).

[12]楼高行,王慧君.青少年家庭依恋,朋友依恋与网络游戏成瘾的关系.现代教育科学:普教研究,2009(1).

[13]范方,苏林雁,曹枫林,等.中学生互联网过度使用倾向与学业成绩,心理困扰及家庭功能.中国心理卫生杂志,2006,20(10).

[14]雷雳,李宏利.青少年的时间透视,人际卷入与互联网使用的关系.心理学报,2004,36(3).

[15]何传才.初中生父母教养方式,社会支持与其网络成瘾的关系.中国民康医学,2008,20(17).

[16]庞海波,吴一智,曾永锋,等.青少年网络成瘾人格特征研究.心理科学,2010(1).

[17]雷雳,杨洋,柳铭心.青少年神经质人格,互联网服务偏好与网络成瘾的关系.心理学报,2006,38(3).

[18]石庆馨,周荣刚,葛燕,等.中学生网络成瘾和感觉寻求的关系.中国心理卫生杂志,2005,19(7).

[19]才源源,崔丽娟,李昕.青少年网络游戏行为的心理需求研究.心理科学,2007,30(1).

[20]李菁.城市中学生网络游戏消费行为的心理需求分析.青年探索,2009(2).

[21]王晔,高文斌.网络成瘾者心率变异性频谱特征的研究.中国临床心理学杂志,2008,16(3).

[22]赵仑,高文彬.网络成瘾患者早期面孔加工 N170的研究.航天医学与医学工程,2007,20(1).

[23]罗江洪,吴汉荣,蒙衡,等.青少年网络成瘾患者血小板5-羟色胺水平分析.中国学校卫生,2011,32(2).

[24]李翔宇,郑希付.病理性网络使用者对情绪信息的注意偏向研究.心理发展与教育,2010.

[25]贺金波,郭永玉,柯善玉,等.网络游戏成瘾者认知功能损害的 ERP研究.心理科学,2008,31(2).

[26]曹枫林,苏林雁,高雪屏,等.中学生互联网过度使用团体心理治疗的对照研究.中国心理卫生杂志,2007,21(5).

[27]张庆峰,汪杰.团体心理辅导改善网络成瘾高职学生心理控制员及身心健康的研究.中国校医,2011,25(2).

[28]金家新.网络成瘾中学生情感因素注入的团体心理辅导研究.教育测量与评价(理论版),2010(1).

[29]杨彦平,崔丽娟,赵鑫.团体心理辅导在青少年网络成瘾者矫治中的应用.当代教育科学,2004(3).

[30]于衍治.团体心理干预方式改善青少年网络成瘾行为的可行性.中国临床康复,2005,9(20).

[31]杨容,邵智,郑涌.中学生网络成瘾症的综合干预.中国心理卫生杂志,2005,19(7).

[32]李赓,戴秀英.青少年网络成瘾认知行为治疗的对照研究.中国心理卫生杂志,2009,23(7).

[33]杨放如,郝伟.52例网络成瘾青少年心理社会综合干预的疗效观察.中国临床心理学杂志,2005,13(3).

[34]高文斌,陈祉妍.网络成瘾病理心理机制及综合心理干预研究.心理科学进展,2006,14(4).

[35]G.Lemmens,I.Eisler,L.Migerode,M.K.Heireman.Demvttennsre Fanily Discussion Group Therapy for Major Depression:A Brief Systemic Multi-family Group Intervention for Hospitalized Patients and Their Family Members.Journal of Family Therapy,2007,29(1).

[36]邢秀茶,曹雪梅.以和谐家庭为主要目标的系统家庭团体辅导实践研究.河北师范大学学报:哲学社会科学版,2006,29(4).

[37]E.L.Deci,R.M.Ryan.The“What”and“Why”of Goal Pursuits:Human Needs and the Self-determination of Behavior.Psychological Inquiry,2000,11(4).

[38]郭晓飞.网络成瘾大学生自我控制行为特点剖析.绍兴文理学院学报:哲学社会科学版,2006,26(4).

[39]S.K.Park,J.Y.Kim,C.B.Cho.Prevalence of Internet Addiction and Correlations with Family Factors among South Korean Adolescents.Adolescence(San Diego):An International Quarterly Devoted to the Physiological,Psychological,Psychiatric,Sociological,and Educational Aspects of the Second Decade of Human Life,2008,43(172):15.

[40]万晶晶,张锦涛,刘勤学,等.大学生心理需求网络满足问卷的编制.心理与行为研究,2010(2).

[41]D.A.Santor,D.Messervey & V.Kusumakar.Measuring Peer Pressure,Popularity,and Conformity in Adolescent Boys and Girls:Predicting School Performance,Sexual Attitudes, and Substance Abuse. Journal of Youth and Adolescence,2000,29(2):163 -182.

[42]R.Van den Eijnden,G.J.Meerkerk,A.A.Vermulst,et al.Online Communication,Compulsive Internet Use and Psychosocial Well-being among Adolescents:A Longitudinal Study.Developmental Psychology,2007,44(3):655-665.

[43]王晔,高文斌.网络成瘾者心率变异性频谱特征的研究.中国临床心理学杂志,2008,16(3).

[44]刘勤学,苏文亮,方晓义.大学生网使用改变策略探讨:问卷编制及特点分析.心理科学,2010,33(5).

[45]中国青少年网络协会,中国传媒大学调查统计研究所.2009年青少年网瘾调查报告.社科文献出版社,2010:39-41.

A Review of the Research on Internet Addiction among Chinese Adolescents

(by LIU Qin-xue,FANG Xaio-yi,ZHOU Nan)

Adolescent internet addiction has been prevalent and hazardous to their own development,families and society,which has been arousing social concerns.This review analyzed both the causal factors and the intervening factors contributing to the increasing trend of adolescents'internet addiction in China.The findings reveal that in terms of the causal factors,past studies focused mainly on the environmental and individual ones.For the former,family factors and social supports were major research variables;for individual factors,personality,psycho-dynamic and physiological factors occupied in most of the past studies.The intervening factors being studied covered a wide range of psychotherapeutic models for individuals,both in groups and with respect to families.Finally,this study suggests 5 aspects of concerns for future research.

adolescents;internet addiction;intervention

刘勤学(1983—),女,湖南娄底人,北京师范大学发展心理研究所博士研究生。

长江学者和创新团队发展计划资助项目“高级认知功能与大脑可塑性研究”(IRT0710);国家教育科学“十一五”规划2010年度国家重点课题“青少年网络生活状况的调查研究”(ACA100004)

2010-12-10

B84

A

1000-5455(2011)03-0065-07

【责任编辑:王建平】