基于创新人才培养的地理学基地专业课程体系优化研究

2011-12-28李艳红张根寿林爱文

李艳红,张根寿,林爱文

武汉大学 资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079

基于创新人才培养的地理学基地专业课程体系优化研究

李艳红,张根寿,林爱文

武汉大学 资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079

结合当前教育改革的趋势和社会经济发展的需求,提出了地理学理科基地课程体系优化的基本原则,以武汉大学地理学理科基地的人才培养为例,系统设计了适应新世纪要求的课程体系,分析了该课程体系的基本框架、内容结构及其主要特色。以期通过构建整体优化的课程体系来达成理科基地创新人才培养的教学目标。

地理学基地;课程体系;优化研究

基础科学研究的能力和水平是衡量一个国家综合国力的重要标志。武汉大学地理学理科基地专业是以培养具备地理科学的基本理论、基本知识和基本技术,接受基础研究、应用研究方面的科学思维和科学实验的训练,具有较好的科学素养,掌握运用地图、遥感及地理信息系统与资源环境实验分析的基本技能,并初步具备在本领域从事科研、教学、开发和管理能力为目标的新型专业,担负着探索和实践新时期地理学人才培养规律的重任。本文对武汉大学地理学理科基地专业的课程体系优化进行了系统分析,以更好地服务于创新型地学人才培养模式的探索。

一、课程体系优化的基本原则

课程体系是一个担负特定功能、具有特定结构、开放性的知识组合系统。其体系结构的组织不仅要使所包含的各门课程形成相互联系的统一整体,而且还必需正确地反应培养目标和专业规格,适应社会经济发展的需求,反应科学技术发展的现状与趋势。

1.课程体系建设要符合现代教育理论和观念

课程体系的组织和优化,要按照学科专业特点,遵循人类认识规律和教育教学规律,需要现代教育观念给予理论指导。在科技迅速发展的知识经济社会,后现代主义作为一种席卷全球的社会文化思潮,给教育带来了很大的影响。美国著名课程理论学家多尔运用后现代主义哲学思想,批判和继承传统的课程理念,形成了后现代课程观。他提出了课程标准的“4R”原则,即课程的丰富性(rich)、回归性(recursive)、联系性(relational)与严密性(rigorous),使得课程的规划、研究和设计过程逐渐完善[1]。同时,现代教育观念也在不断变化,学校教育开始向终身教育延伸,学习型社会正在逐步形成。终身教育观要求学生必须具备结构合理的基础知识和非常强的自学能力。

2.课程体系要实现科学性与发展性相协调

教育部在《关于深化教学改革》意见中明确指出:“必须考虑社会经济发展需求,反应科学技术发展趋势,从整体优化角度开展课程体系的优化及教学内容改革”。地理科学是一个涉及面广、分支多、应用性强的交叉学科,需要结合科学技术的发展和社会经济的需求,将各个模块、各门课程科学合理地组织起来,形成一个自然与人文相协调、理论与实践相结合、知识与方法相配合的课程体系[2]。随着信息技术的迅速发展和广泛应用,信息社会正逐步形成,它要求人才对信息技术有较强的驾驭能力[3],地理学在这一领域更应发挥自己的优势,这是设计课程体系时必须重视的一个问题。

3.课程体系要体现特色性

特色性原则是学科属性、学术传统、学生个性在课程设置中的体现,也是对未来人才需求、学科发展预见不完备的一种弥补[4]。大一统的课程设置所培养的人才规格会出现“异校同型”现象,不符合高等教育发展的基本规律。学校要因校而异,根据自己的教学定位和理念,充分发挥各自的专业优势,着眼经济建设的前沿变化,预测市场对人才的需求趋向,开发出相应的具有专业特色的课程体系。正是由于各校各具特色的课程设置使得高等教育丰富多彩,更有能力应对未来可能的变数。相对于国内兄弟院校,武汉大学地理学专业具有较强的“技术应用”特色,学生在地理信息获取、表达、处理和应用等方面具有很强的动手能力。

二、新课程体系的框架与内容

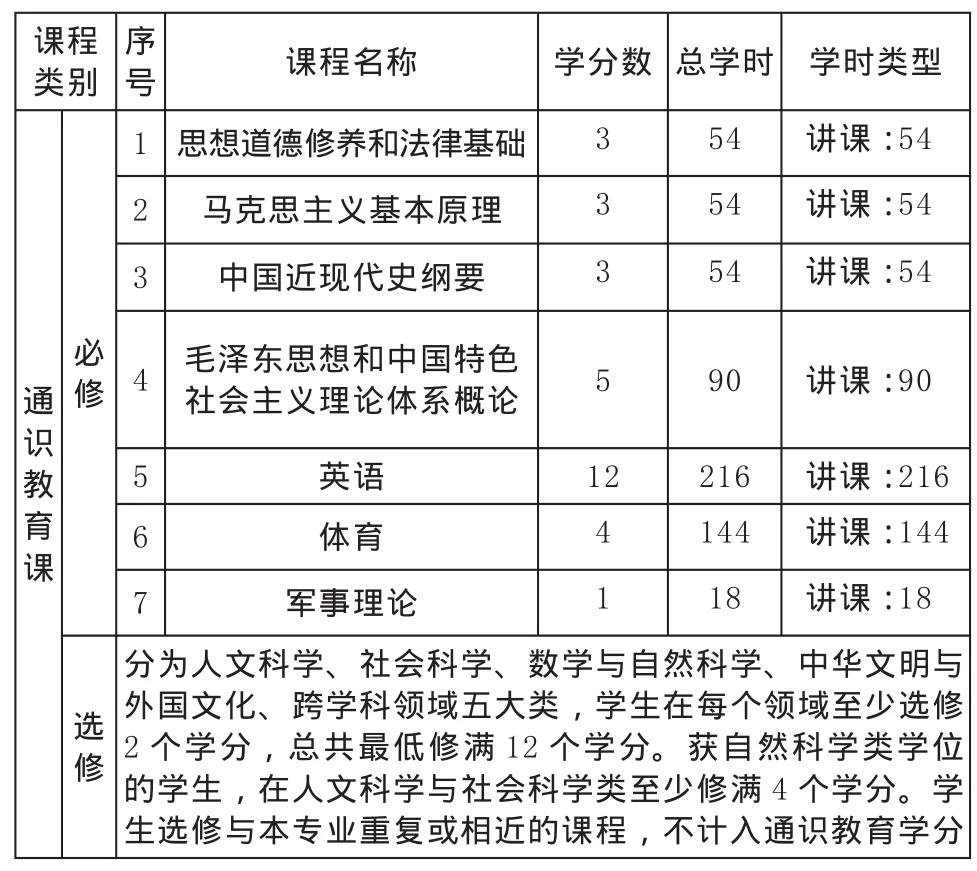

我国高等教育课程体系普遍存在重专业轻基础、重理论轻实践、重必修轻选修、重课内轻课外的结构失衡现象[5]。遵照课程体系优化的基本原则,以教育部高教司颁发的[1998]2号附件五“关于高校修订本科专业教学计划的原则意见”为基本依据,结台国家科技、经济、社会发展的新形势和教育改革的新精神,拟定了地理学理科基地专业课程体系改革方案,该方案由通识教育课程、专业基础课程、专业课程和集中实践教学课程四大模块构成。具体见表1~4。

1.通识教育课程模块

拓展、提升学生视野、境界,拓宽通识教育课程。与美国课程体系相比,我国的课程体系中普遍存在的一个问题是:公共基础课只注重基本素养和基本技能的训练,缺乏一些体现心智培育层面和知识面拓展层面的课程[1]。我们对此进行了深入思考与探索,在通识教育模块取消了计算机基础课程,将其归为专业基础课。适当压缩英语课学时,由原来的288学时减为216学时。同时,增加学生全校通识教育选修课的比重,要求学生在人文科学、社会科学、数学与自然科学、中华文明与外国文明、跨学科领域进行自由选课,最低修满12个学分,地理学理科基地专业学生在人文科学或社会科学领域至少修满4个学分,从而丰富学生的科学素养和人文情怀,提升个人修养和品格,培养他们理性与感性相结合的思维方式,使学生以跨学科的、文理综合的广阔视角来观察世界,认识世界。具体课程安排见表1。

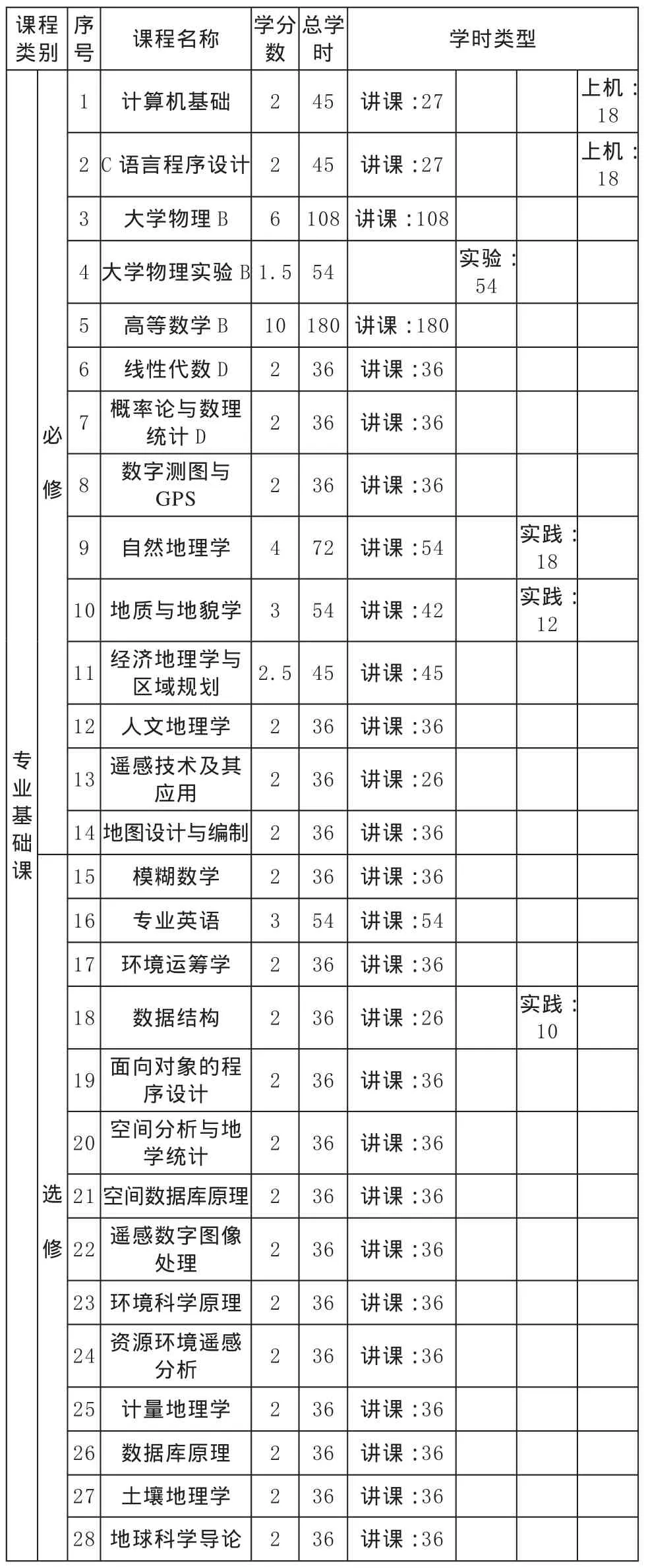

2.专业基础课程模块

围绕着为专业学习打下扎实基础进行选择和确定课程结构,强调与学科基本结构的衔接,以培养宽基础地理学人才为目标,强化专业基础课程。现代地理学再也不是传统意义上的“野外调查—区域描述”,借助地理信息系统、遥感分析、数据建模等成为地理学观察世界、分析问题、解决问题的主要手段[6]。我们的专业基础课程模块既妥善协调了自然地理学(如自然地理学、地质与地貌学、土壤地理学等)、人文地理学(如人文地理学、经济地理学与区域规划)、地图学(如地图设计与编制)、遥感(如遥感技术及其应用、遥感数字图像处理)、地理信息技术(如数字测图与GPS、数据结构、空间数据库原理等)几方面的关系,实现了地理学的理论、方法与技术实践的结合,同时,又特别重视对学生的地理信息现代化采集、分析、处理方法及研究能力的培养,增加了地理信息系统、遥感技术和全球定位系统等现代地理技术类的课程,体现了新时代对地理基地学生培养的新要求。此外,由于地理学研究和应用是对地球表层系统中的物理、化学、生物、经济和社会过程的综合,而且需要大量的数学思想、理论和方法,因此数学、地球物理学、环境科学原理均是必不可少的基础课程,新课程体系里安排了相关课程。具体课程安排见表2。

表1 通识教育课程系列计划表

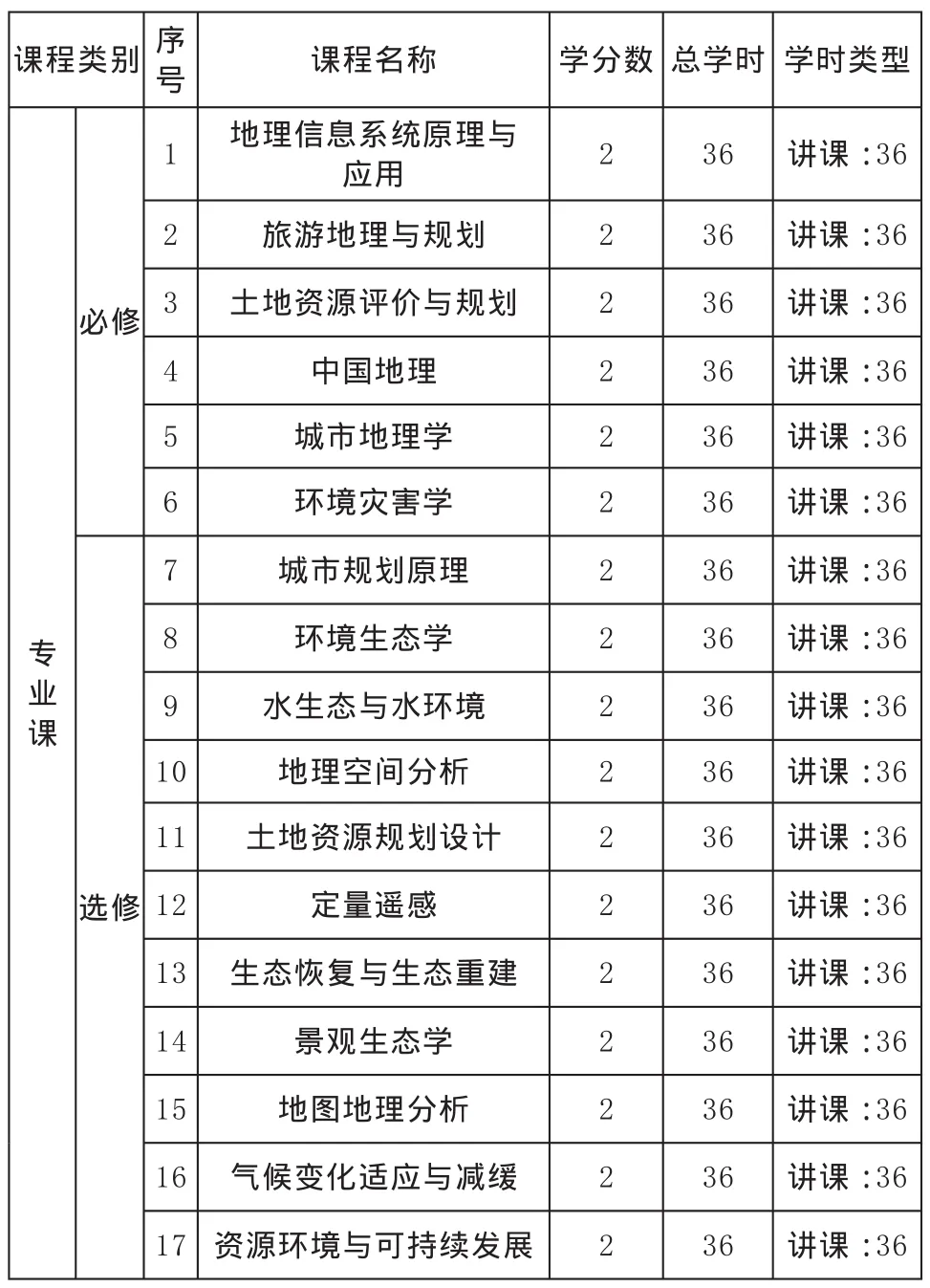

3.专业课程模块

专业课程体系强调课程组合符合学科基本结构,反映学科自身发展现状和趋势。近年来,地理学和整个地球科学都经历了巨大的发展和变化,过去的地理科学学科体系是为了适应农业社会和工业社会早期资源调查、开发而建立的,已经不能适应以人地协调和可持续发展为特征的现代社会发展的需要。面向资源、环境、人地协调、城乡规划与区域可持续发展成为现代地理学理论和应用研究的主要领域,新的专业课程体系反映了这些新的趋势。专业必修课突出地理学的综合性、区域性、系统性、环境性特点,没有对方向分得太细;专业选修课以学生自学能力、研究能力、实际工作能力以及素质结构个性的形成为主要目标,精选了一大批生态恢复与生态重建、水生态与水环境、景观生态学、资源环境与可持续发展、气候变化适应与减缓等反应时代特征的新兴课程。专业课程模块体现国际地理学发展的新动向,加强全球变化、资源、环境与可持续发展教育,以适应社会经济发展对应用地理人才的需求。具体课程安排见表3。

表2 专业基础课程系列计划表

表3 专业课程系列计划表

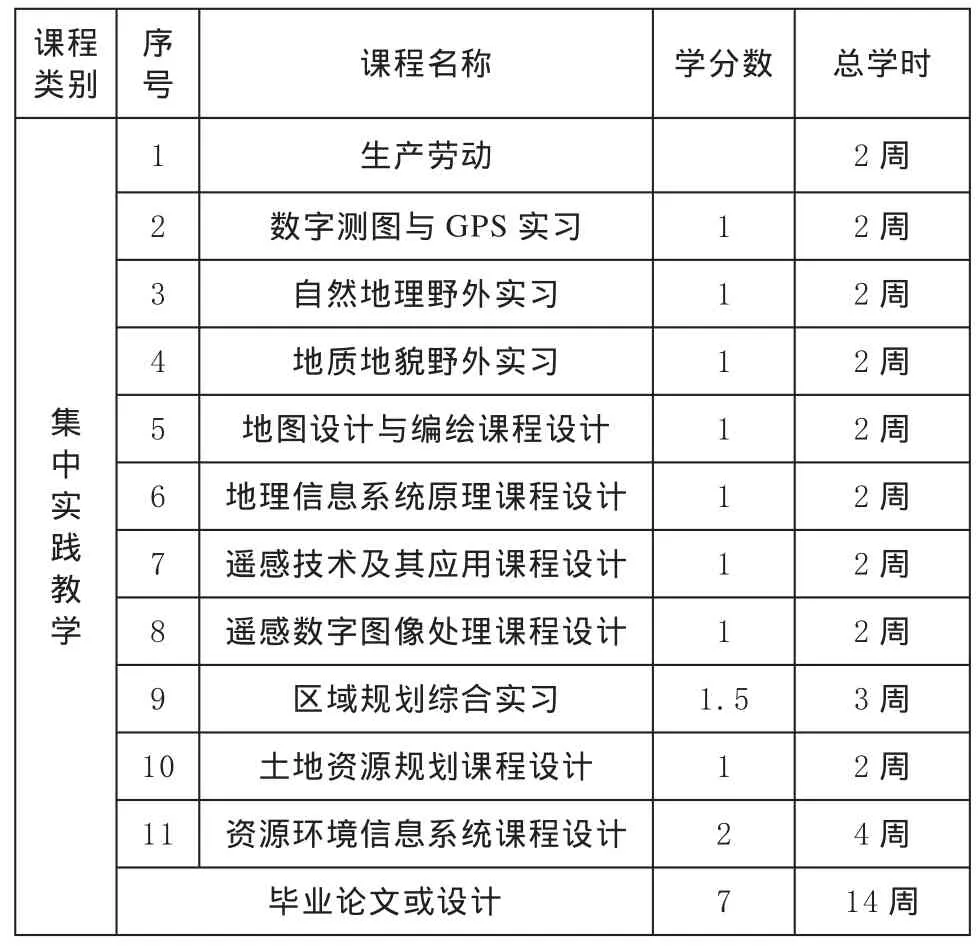

4.集中实践教学课程模块

实践教学是地理教学的重要环节,对培养基础扎实、知识面宽、素质高、能力强、具有科研精神和科研能力的创新人才起到重要作用[7]。随着实验技术的现代化,地理学实践性教学体系也越来越精细和规范。我们的实践教学以地理基本理论为基础,紧紧围绕地理数据的采集、管理、分析、处理、表达及应用等各个环节,整合和重组实践教学内容,加强地理学二级学科之间实践教学内容的交叉融合,野外实习与室内分析相结合,构成了一个有利于高素质人才培养的科学、完整的实验课程体系。地理基础理论层面:自然地理野外实习、地质地貌野外实习;地理信息的采集与处理层面:数字测图与GPS实习、遥感技术及其应用实习、遥感数字图像处理课程设计;地理信息表达层面:地图设计与编绘课程设计、地理信息系统原理课程设计、资源环境信息系统课程设计;地理信息应用层面:区域规划综合实习、土地资源规划课程设计;毕业设计则全面包含地理基础理论、地理信息相关技术及应用等多个方面,毕业论文选题途径不断进行改革、创新。有些论文题目来源于老师的研究课题,进一步推动了“以科研促教学”;有些论文题目来源于企事业单位生产实际,具有较大实践应用价值;有些论文题目来源于学校实施的科技训练计划项目;还有些论文题目来源于学生自己的兴趣爱好和择业倾向。这不但培养了学生自主学习的兴趣,提高了实际工程实践能力、科研能力和创新能力,学生的综合素质也得到了全面提高。具体课程安排见表4。

表4 集中实践教学课程系列计划表

三、新课程体系的主要特色

1.新课程体系选课范围广,扩大学生视野

新课程体系重视通识教育,设置知识面广,将人文、社会、自然、工程等不同学科知识进行系统集成,鼓励学生跨专业、跨学科选课,拓宽学生的知识面,达到人文教育与专业教育有机结合大量开设选修课,选修课程灵活多样,即便是同一类选修课也可以是多层次、多范围的。这种新课程体系的时(开课顺序)、空(关联程度)结构和谐,供选课程范围广泛,知识面宽,留给学生的自由时间多,为学生突破专业限制,在更高的层面上自主选择发展方向提供了更加广阔的空间[8],充分体现出人才培养的知识整体性、学科交融性和学生个性要求,有利于调动学生主动学习的积极性,有利于学生个性特征、兴趣志向的发展,使培养的人才既具有适应性又具有多样性。

2.新课程体系增设实践性课程,渗透创新教育

新课程体系增加并规范了实践教学内容,并以课程的形式列入到课程体系,在时间安排、组织形式、考核方式诸方面作了明确规定,实践教学时间安排多、内容丰富、操作性强、设计性、创新性突出。表现为以新技术、新理论、新方法的运用为核心,围绕地理数据的采集、管理、分析、表达及应用的完整系统及其各环节,从有利于学生系统地、渐进地掌握专业理论和技能入手,把创新意识和实践能力的培养贯穿于整个实践教学过程。通过数字技术条件下的地理信息系统、地理信息可视化新理论、新方法教学,培养学生的“原始创新”能力;通过将遥感、GPS与地理信息技术集成,丰富实践教学内容,培养学生的“集成创新”能力;通过实用型数学方法、空间分析技术在地理信息分析处理、地理信息可视化中的应用,培养学生的“转化创新”能力。

四、结语

课程体系是一个既有思想内容,又具形式结构的育人的“文化场域”,学校培养适应社会发展需要的创新性人才,必须要有与时俱进的培养方案和课程体系。课程体系的优化应始终从人才培养目标出发,紧跟社会和时代发展的要求,更新教学内容、教学方法和教学手段,提高学生综合素质,培养出符合社会发展需要的创新型人才。

[1]温煜华,王乃昂,胡振波.中美大学地理学专业课程体系对比分析[J].兰州大学学报(自然科学版),2008,44(S):20-27.

[2]周葆华,郭永昌.基于能力培养的地理科学专业课程体系优化研究[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2009,(4):123-125.

[3]李永文,千怀遂.论地理教学系统中的课程体系改革[J].合肥学院学报(自然科学版),2004,(3):91-94.

[4]张传恒,王根厚.地质学理科基地班专业课程体系的优化[J].高等理科教育,2006,(4):52-55.

[5]崔颖.高校课程体系的构建研究[J].高教探索,2009,(3):88-90.

[6]孙根年.课程体系优化的系统观及系统方法[J].系统工程理论与实践,2002,22(6):139-144.

[7]赵媛,沙润.地理实践教学改革与学生科研能力的培养[J].实验室研究与探索,2003,(4):15-17.

[8]汪志明,郭际明,花向红.优化课程体系 培养测绘工程专业创新人才[J].测绘通报,2009,(6):74-77.

Curriculum System Optimization for Geography Science Base Based on Innovative Personnel Training

LI Yan-hong, ZHANG Gen-shou, LIN Ai-wen

Wuhan University, Wuhan 430079, China

With the current trends in education reform and socio-economic development needs, the paper proposed the basic principles of curriculum system optimization for geography science base. Taking the talent training of geography science base in Wuhan University as an example, we designed a new curriculum system adapted to the new century, and analyzed the basic framework, content and main features of the curriculum system. It hopes to achieve the teaching objectives of innovative talent training in science base by building the whole optimized curriculum system.

geography science base; curriculum system; optimization research

G642

A

1006-9372 (2011)03-0049-05

2011-05-20。

李艳红,女,实验师,主要从事地理学领域的教学和研究工作。