中国地区碳排放情况及其影响因素研究

2011-12-26李博

李博

中国地区碳排放情况及其影响因素研究

李博

我国控制碳排放的工作,首先,应当妥善处理好经济发展、城市化与减少碳排放之间的关系,积极转变政府的经济发展思路,加强促进发展低碳经济的政策的制定与执行力度;其次,应进一步扩大对外开放,积极引进较为先进的低碳技术,同时优化产业结构,加快产业升级,并继续积极推进民营经济的发展;最后,应当注意并重视不同地区间所存在的差异,对于排放程度不同的地区,经济发展水平不同的地区,在解决措施的重点与力度方面应当要有所区别。

碳排放;产业结构;产业升级;对外开放;经济发展水平

一、引言

气候变化问题是新世纪摆在全世界全人类面前的重大挑战之一。能源消费量的不断增加带来的温室气体过度排放,是导致这一问题出现的主要原因。随着对气候变化问题重视程度的日益提高,通过发展低碳经济的方式来减少温室气体排放,已经成为世界各国的广泛共识,以美欧为代表的发达国家也逐渐开始实践这一发展理念。我国目前仍属于发展中国家,正处在工业化与城市化的加速发展阶段,伴随着经济的高速增长,能源约束问题逐渐显现,减排任务也愈加艰巨。对于减少温室气体排放的问题,我国政府一直采取积极的态度,加入了《京都议定书》等多个国际公约,并在2009年9月召开的联合国气候变化峰会上提出,要争取到2020年,实现单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年有显著下降。因此,在现阶段乃至今后很长一段时间内,如何处理好经济发展与环境保护之间的关系,是一个非常值得研究的重要问题。

理论界对于经济发展与碳排放问题的研究刚刚起步。从已有文献的情况看,现有研究主要集中在两大方面。

一些研究集中于对基于碳排放的环境库兹涅茨的探讨。Holtz-Eakin和Selden通过面板数据的研究,验证了倒U型关系的存在,他们发现,随着经济发展水平的提高,二氧化碳的边际排放倾向会呈现出递减的变化趋势。〔1〕Galeotti等检验了基于二氧化碳的环境库兹涅茨曲线的稳健性,并发现在OECD国家间存在着倒U型的关系。〔2〕蔡昉等通过对环境库兹涅茨曲线的拟合,对排放水平从升到降的拐点进行了预测,考察了中国经济内在的节能减排要求。其研究结果显示,对于温室气体的减排而言,被动等待库兹涅茨拐点的到来,将无法应对日益增加的环境压力。他们认为,为了实现可持续经济增长,需要中央政府的决心、地方政府和企业转变增长方式的动机。〔3〕许广月,宋德勇选用中国省域面板数据,运用面板单位根和协整检验方法,研究了中国碳排放环境库兹涅茨曲线的存在性。〔4〕

另外一些研究则侧重分析了影响碳排放的各种因素。Zhang使用结构分解方法,对中国1992到2005年间与生产有关的碳排放情况进行了分析,发现制造业部门的高速增长是导致1992-2002年间与生产有关的碳排放量提高的主要原因,而在2002到2005年间,由于碳密集部门的比重下降,使得与生产有关的碳排放水平有所下降。他认为优化供给结构是控制碳排放量的重要手段之一。〔5〕许广月使用基于1990-2007年间省级面板数据的计量模型,对我国碳排放的影响因素进行了研究,并认为,对于不同区域,影响因素的效果存在差异。〔6〕卢祖丹采用我国1995-2008年间30个省、自治区、直辖市的面板数据,探讨了城镇化对碳排放的影响,发现我国城镇化发展对碳排放的影响因地区而异,并认为这种差异与包括经济结构在内的诸多因素具有重要关联。〔7〕

已有文献的成果为本文的进一步研究奠定了坚实的基础。本文使用1999-2008年的省级面板数据,利用面板分位数回归方法,从更为深入的视角,探讨基于碳排放的库兹涅茨曲线在不同分位点处的存在性问题,即人均碳排放量与人均实际GDP之间是否在不同分位点上均存在稳定的倒U型关系。本文进而研究了其他影响人均碳排放量的因素在不同分位点处的作用与变化规律。

本文的结构安排为,第一部分为引言与相关文献综述;第二部分为碳排放变化规律的统计描述性分析;第三部分应用面板分位数回归方法进行了实证分析;第四部分为结论与相关启示的探讨。

二、碳排放量的估算及其变化规律分析

(一)碳排放数据的估算方法说明

本文首先考查碳排放与经济发展水平的变化趋势,所使用的数据为1999年至2008年我国29个省、自治区、直辖市的省级面板数据。基于数据的可得性,本文没有包含湖南、西藏以及港澳台地区。

由于我国目前尚无针对碳排放量的统计,因此,本文借鉴许广月和宋德勇〔8〕的方法估算我国各地区的碳排放量,其计算公式如下:

其中,C为碳排放总量,E为能源消费总量,Ci为第i种能源消费的碳排放量,Ei为第i种能源的消费量,Si表示第i种能源在能源消费总量中所占份额;Fi表示第i种能源的排放系数 (强度),即第i种能源消费的单位碳排放量。对于碳排放系数,本文借鉴许广月和宋德勇〔8〕以及宋德勇和易艳春〔9〕所使用的方法,即采用美国能源部、日本能源经济研究所、国家发改委能源研究所以及国家科委气候变化项目给出的四种排放系数的平均值来进行计算。在求得各地区的碳排放量估算值后,将其与所在地区的年末人口总数相除,得到本文所要使用的人均碳排放量。

对于地区经济发展水平的指标,本文使用各地区的实际人均GDP来代表,以1999年为基期。具体计算方法为:首先计算得到当地实际国内生产总值 (GDP),即以1999年为基期,用各地区的国内生产总值指数对当地国内生产总值 (以当年价格计算)进行平减,然后,用得到的各地区的实际国内生产总值除以各地区的当年年底人口总数。上述数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》、《中国能源统计年鉴》与《中国统计年鉴》。其中,对于个别缺失的样本点,使用近似替代法予以补足。

(二)碳排放变化规律分析

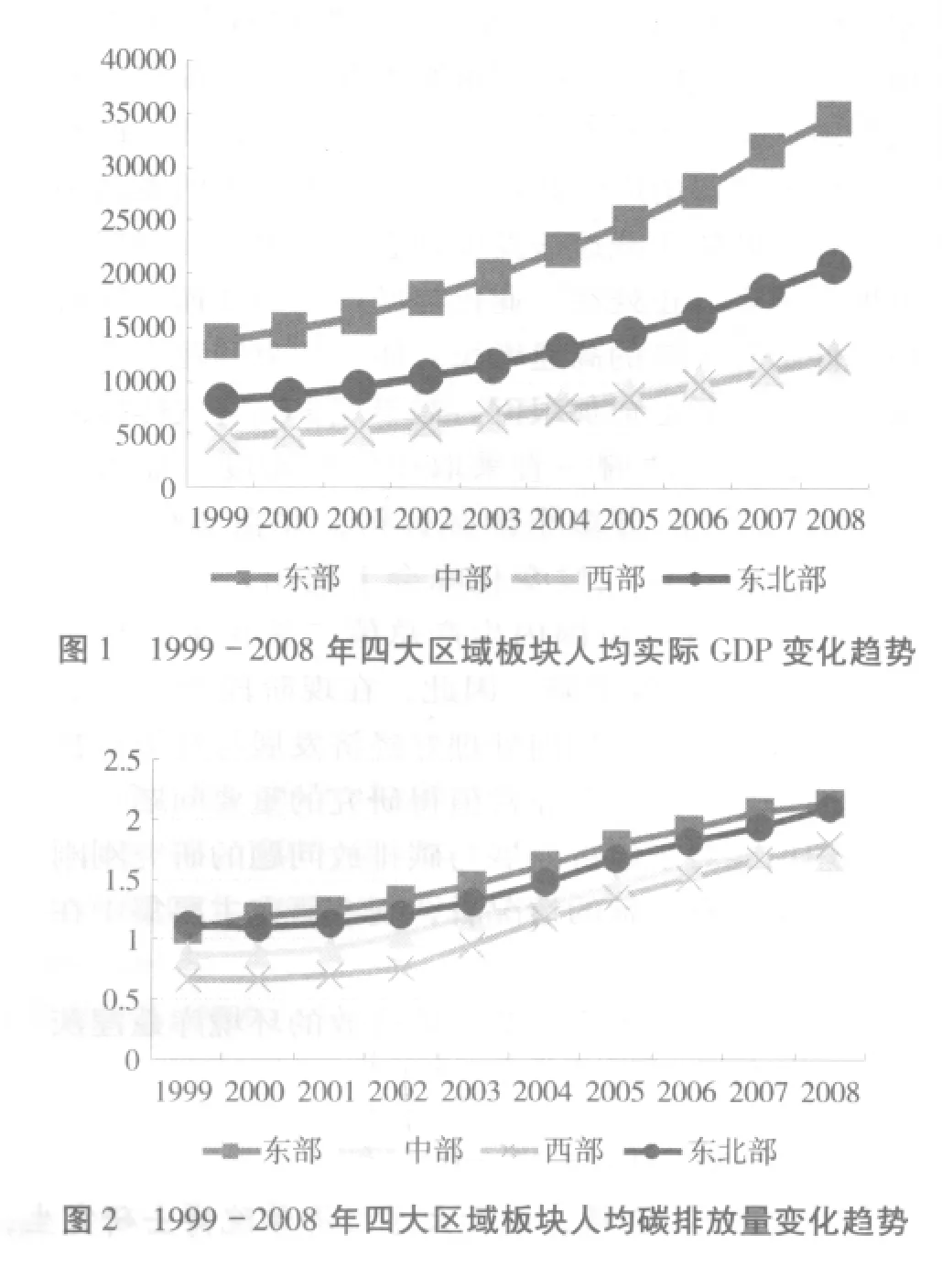

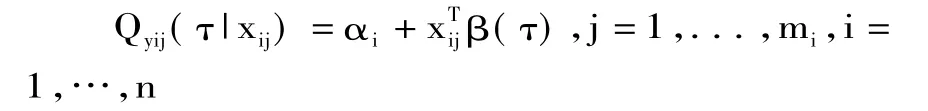

根据上述方法所得出的数据,本文进而研究各地区在各时期的人均碳排放水平与人均实际GDP的变化趋势 (见图1和图2)。为了更为清晰而直观地考察不同水平下的变化规律是否有所区别,本文根据国家统计局最新采用的“四大经济板块”划分方法,按照东部、中部、西部和东北部把各省市划分为四大区域。根据本文所使用的数据,东部地区包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括:山西、安徽、江西、河南和湖北;西部地区包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北部地区包括:辽宁、吉林和黑龙江。

如图1所示,从人均实际GDP的平均水平角度看,从1999年至2008年,东部地区始终处于最高的位置,东北部地区次之,而中部和西部地区最低,并且两者水平十分接近。从人均碳排放量的平均水平角度看 (如图2所示),各地区板块的高低次序则有所不同。其中,东部与东北部地区水平较高,在大多数年份中,东部均高于东北部地区;中部与西部水平则较低,其中,1999年至2006年间,中部地区的人均碳排放量的平均水平始终高于西部地区,但两者之间的差距在逐步缩小,从2007年开始,西部地区赶上并超过了中部地区。此外,还可以看出,在样本期间,各地区板块的人均实际GDP的平均水平均呈增长态势,而部分地区板块的人均碳排放量的平均水平已呈现出增速放缓的倾向,中部地区甚至已经呈现出回落的态势。这一观察结果反映出,由于各地区板块的人均碳排放水平不同,经济发展与人均碳排放之间的变化关系并不完全一致,因此,需要对这一问题进行更为深入的探讨。

三、计量方法、模型设定与回归结果

(一)面板分位数回归方法

分位数回归方法是由Koenker和Bassett〔10〕首先提出的,其主要特点是根据被解释变量的条件分布来拟合解释变量的线性函数。相比于传统的均值回归,这种方法可以通过分位点的变化得到更为全面的信息,在误差项的分布有偏的情况下,分位数回归的有效性更高,并且,分位数回归对于异常值的敏感程度要低于普通的均值回归,因此,稳健性较强。由于具有诸多优势,随着近些年来计算技术的不断提升,分位数回归作为一种有力的分析工具,被广泛应用于多个领域的研究之中。

早期的分位数回归方法无法考虑面板数据中的固定效应问题,为了克服这一局限性,Koenker〔11〕提出了面板分位数回归方法,其基本原理如下:

假设要同时估计如下模型的几个分位点:

其中,下脚标i和j分别代表个体与时期。对于这一问题的求解可以转化为下面的最优化问题:

其中,τk代表分位点;wk代表权重;ρτ(u)= u(τ-I(u<0))。Koenker提出应当使用带有固定效应的Penalized Quantile Regression方法来求解上述问题,从而可以控制其波动性。这与本文所使用的面板数据相一致。为了克服上述问题,本文也将采用上述面板分位数模型来进行分析。

(二)模型设定与回归结果分析

根据所要研究的问题,本文设定如下计量模型:

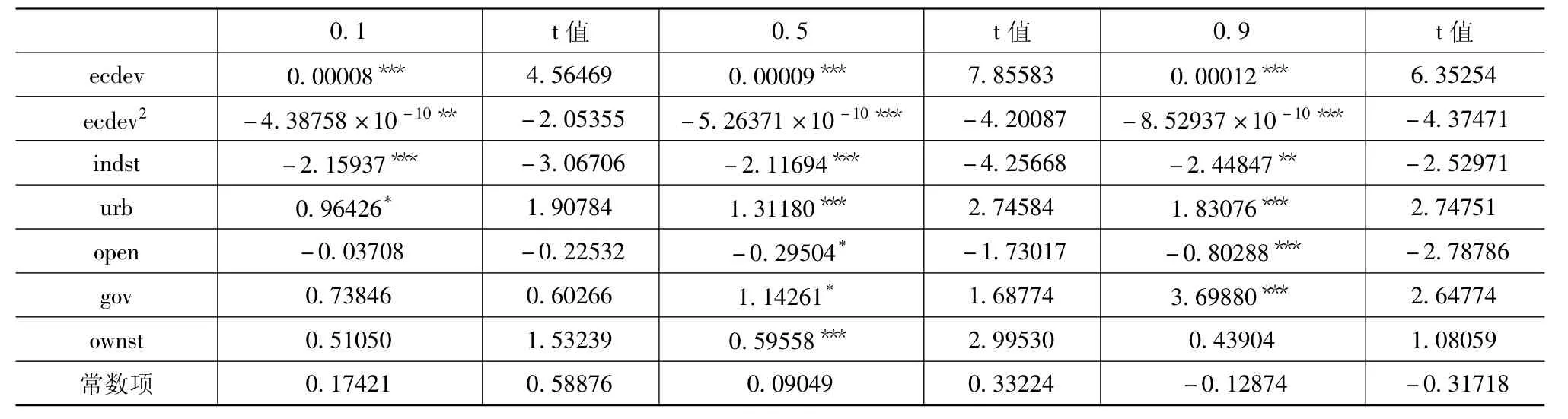

其中,i代表地区,t代表样本观测时期,emi代表地区人均碳排放量,使用前文所得到的测算数据;ecdev代表地区经济发展水平,其测算方法如前文所述。此外,本文还考虑了地区经济发展水平的平方项,从而考查碳排放与经济发展之间是否存在倒U型的变化关系;indst表示地区产业结构,用各地区的第三产业在当地国内生产总值中所占的比重来衡量;urb代表地区城市化水平,用各地区总人口中非农人口的比重作为指标;open为地区开放程度,使用地区的进出口贸易额与当地国内生产总值的比值来代表;gov表示政府经济影响力,使用各地的一般预算支出与当地国内生产总值的比值来表征;ownst为地区经济所有制结构,用各地区国有企业职工占当地职工总数的比例来反映。上述指标用到的所有基础数据均来自《中国统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》,以及《中国人口统计年鉴》。对模型 (1)使用面板分位数方法进行回归,结果反映在表1中。

首先,从表中可以看出,在0.1,0.5与0.9这三个代表性分位点上,实际人均GDP的一次项系数均显著为正,同时,其二次项的系数均显著为负,这表明,人均碳排放的环境库兹涅茨曲线在不同的分位点处均是显著存在的,也就是说,尽管不同地区的发展水平与自身特点存在差异,但人均碳排放量与人均实际GDP之间的倒U型关系在不同分位点处均是成立的。这一结果进一步验证了碳排放的环境库兹涅茨曲线的存在性与可靠性,即,随着经济发展水平的提高,人均碳排放将出现拐点。

其次,通过考察回归结果还可以发现,在其他影响因素中,产业结构与对外开放程度的系数在所有代表性分位点处均为负,表明这两种因素能够对人均碳排放水平起到消减作用。其原因可能在于,对外开放程度的提高有利于较先进的低碳技术的引入,因此,对减少人均碳排放量具有积极作用。而产业结构的调整,即能源消耗量与碳排放量较低的第三产业比重的上升,也会对减少碳排放具有促进作用。进一步观察,还可以发现,随着分位数的不同,产业结构均是显著的,其作用大小出现了先下降后上升的变化趋势,这表明,对于中等排放水平的地区而言,产业结构提升对碳减排的作用较小;而对于人均碳排放水平较低或较高的地区,其作用则较大。因此,当人均碳排放水平较高时,产业结构提升的作用会更大。另一方面,对外开放程度的作用与显著性则呈现出随着分位点的提高而不断上升的趋势,这说明,人均碳排放水平越高的地区,其作用越大。因此,对于人均碳排放情况较为严重的地区,更应当加强产业结构的调整力度,以及进一步扩大对外开放。

表1 面板分位数回归结果

最后,还可以发现,城市化水平、政府的经济影响力以及所有制结构的系数在所有代表性分位点处均为正。这些结果也得到了已有研究的支撑。对于城市化的问题,林伯强和刘希颖的实证研究表明,中国的二氧化碳排放总量与城市化水平之间存在着稳定的长期均衡关系,城市化水平的变化会引起二氧化碳排放量的同向变动。他们指出,城市化工业化阶段的能源消费特征是增长快和能源需求刚性。城市居民人均能源消费量是农村居民的约3.5至4倍。城市化进程中的工业化特征体现为高耗能产业迅速发展,也意味着能源消费增长较快。〔12〕对于政府的经济影响力,许广月的研究认为,政府的环境规划行为并没有碳减排效应。我国政府虽然制定和实施了一系列环境保护的政策,但是实施效果不理想,主要是因为地方政府用GDP增长的考核指标来量化政绩,缺失相关制度约束。〔13〕魏梅等的研究认为,我国公共投资对于碳排放效率的作用有待提高,其原因可能在于政府投资并未用在节能减排上,并认为公共支出程序无效等很多因素都可能会导致财政支出的无效。〔14〕在所有制结构的影响方面,王锋等的研究指出,由于非国有企业比国有企业具有更高的技术效率和资源利用效率,因此,1997-1999年间工业企业所有制结构的变化是中国二氧化碳排放量下降的深层驱动因素之一。〔15〕由于国有经济比重的适度性已成共识,因此,在这一情况下,应当继续推进民营经济的发展。进一步观察发现,随着分位点的提高,城市化水平与政府的经济影响力的作用与显著性会逐渐增强,这说明,人均碳排放水平越高的地区,城市化与政府的经济影响力的作用会越明显。所有制结构的作用则表现为对于中等人均碳排放水平的地区,其影响力与显著性较高。而对于碳排放水平较高或较低的地区,其影响作用与显著性则较低。

四、结论与启示

本文运用1999-2008年我国29个省、自治区、直辖市的省级面板数据,通过面板分位数回归方法,分析了基于碳排放的库兹涅茨曲线在不同分位点处的存在性问题,以及其他影响人均碳排放量的因素在不同分位点处的作用与变化规律。本文的研究结论包括:第一,在不同的分位数水平上均存在人均碳排放水平与人均实际GDP之间的倒U型关系,这进一步验证了碳排放的环境库兹涅茨曲线的存在性;第二,产业结构与对外开放程度的系数在所有代表性分位点处均为负,并且随着分位点的提升,产业结构的影响作用出现了先下降后上升的变化趋势,而对外开放程度的影响作用大小与显著性则随着分位点的提高而不断上升。第三,城市化水平、政府的经济影响力以及所有制结构的系数在所有代表性分位点处均为正。随着分位点的提升,城市化水平与政府经济影响力的作用与显著性会逐渐递增,而所有制结构对中等人均碳排放水平的地区的影响作用与显著性较高,对其他地区则较低。

本文的研究结论为我国现阶段控制碳排放工作提供了重要的启示。首先,应当妥善处理好经济发展、城市化与减少碳排放之间的关系,积极转变政府的经济发展思路,加强促进发展低碳经济的政策的制定与执行力度。其次,进一步扩大对外开放,积极引进较为先进的低碳技术,同时优化产业结构,加快产业升级;并继续积极推进民营经济的发展。最后,应当注意并重视不同地区间所存在的差异,对于排放程度不同的地区,经济发展水平不同的地区,在解决措施的重点与力度方面应当要有所区别。

〔1〕Holtz-Eakin,D.and T.M.Selden.Stoking the Fires?CO2 Emissions and Economic Growth〔J〕.Journal of Public Economics,1995,57(1):85-101.

〔2〕Galeotti,M.,A.Lanza and F.Pauli.Reassessing the Environmental Kuznets Curve for CO2 Emissions:A Robustness Exercise〔J〕.Ecological Economics,2006,57:152-163.

〔3〕蔡昉,都阳,王美艳.经济发展方式转变与节能减排内在动力〔J〕.经济研究,2008,(6).

〔4〕许广月,宋德勇.我国出口贸易、经济增长与碳排放关系的实证研究〔J〕.国际贸易问题,2010,(1).

〔5〕Zhang,Y.Supply-side Structural Effect on Carbon Emissions in China〔J〕.Energy Economics,2010,32:186-193.

〔6〕许广月.我国碳排放影响因素及其区域比较研究:基于省域面板数据〔J〕.财经论丛,2011,(3).

〔7〕卢祖丹.我国城镇化对碳排放的影响研究〔J〕.中国科技论坛,2011,(7).

〔8〕许广月,宋德勇.中国碳排放环境库兹涅茨曲线的实证研究——基于省域面板数据〔J〕.中国工业经济,2010,(5).

〔9〕宋德勇,易艳春.外商直接投资与中国碳排放〔J〕.中国人口.资源与环境,2011(1):49-52.

〔10〕Koenker,R.and G.Bassett.Regression Quantiles〔J〕.Econometrica,1978,46(1):33-50.

〔11〕Koenker,R.Quantile regression for longitudinal data〔J〕.Journal of Multivariate Analysis,2004,91(1):74-89.

〔12〕林伯强,刘希颖.中国城市化阶段的碳排放:影响因素和减排策略〔J〕.经济研究,2010,(8).

〔13〕许广月.碳排放收敛性:理论假说和中国的经验研究〔J〕.数量经济技术经济研究,2010,(9).

〔14〕魏梅,曹明福,江金荣.生产中碳排放效率长期决定及其收敛性分析〔J〕.数量经济技术经济研究,2010,(9).

〔15〕王锋,吴丽华,杨超.中国经济发展中碳排放增长的驱动因素研究〔J〕.经济研究,2010,(2).

F124.5

A

1004—0633(2011)06—051—05

2011—09—09

李博,南开大学经济学院博士研究生,主要研究方向为中国经济问题。 天津 300071

(本文责任编辑 王云川)