南越王墓编乐句鑃摭遗

2011-12-21刘爱春

刘爱春

(韩山师范学院团委,广东潮州 521041)

南越王墓编乐句鑃摭遗

刘爱春

(韩山师范学院团委,广东潮州 521041)

广州南越王墓鼓腹型句鑃的出土将该乐器的使用时间下延至西汉初期,也将其流行地域扩至岭南地区。作为南国汉代音乐文化宝库中的一颗珍品,8件成套的编乐句鑃不仅是岭南与江南吴越地区青铜文化交流的物证,也是南越国对吴越和中原音乐文化进行吸纳、再创造的例证,其对于研究西汉南越国音乐艺术和音乐机构“乐府”具有重要的史料价值。

句鑃;南越国;西汉;乐府

句鑃,是我国古代一种钟体型体鸣青铜乐器。形制酷像铜钲,与铎相近,以致于常有误称为钲、为铎者①王国维、郭沫若认为句鑃与铎是同一种乐器。王国维《古礼器略述·说句鑃》:“古音翟声声同部,又翟铎双声字,疑鑃即铎也。”郭沫若《两周金文辞大系图录考释》:“句鑃即铎之音变。”钲的“形制与句鑃同而自名为征城,可知征城即是句鑃……其别名句鑃者,合音则为镯为铎,均一物之异名。”,实际上三者是有所区别的。句鑃合瓦形腔体,平腹修长,上宽下窄,于口弧曲下凹,弧度鲜明,两铣较尖锐;柄常为扁方形,略带锥度,柄端无封衡,无旋无干,手持执奏或套置植奏。关于钲与句鑃在形制、奏法及功用上的差异早有杜迺松、李纯一、方建军等学者作了详述②杜迺松:《金文“句鑃”、“左守”讨论》,《故宫博物院院刊》2003年3期,第43-47页;李纯一:《中国上古出土乐器综论》,第326-336页,北京:文物出版社,1996年8月版;方建军:《吴越乐器句鑃及其相关问题》[J],《乐器》1994年2期,第1-4页。,兹不赘叙。

“句鑃”一词并不见于史籍,而来自于乐器自名。如姑冯句鑃上刻“自作商句鑃”[1],道光年间出土的其次句鑃有“其次择其吉金铸句鑃”[2]铭文。从铭辞“以享以孝”、“以宴宾客,以乐我诸父”、“以乐宾客,及我父兄”等及出土时伴有其它乐器的情况来看,句鑃主要用于祭祀和燕享场合。句鑃多出于江苏、浙江、安徽等长江下游地区,散见于湖北、山东等省,是江南吴越音乐文化中的特色乐器,流行于春秋战国期间。1983年广州象岗西汉南越王墓也出土了一套编乐句鑃,把该乐器流行的时间下延至西汉初期,将地域扩至岭南,具有重要的史料价值和研究意义。

一

南越王墓是西汉南越国第二代王赵眜(赵佗之孙)的陵墓,它的发现震惊了国内考古学界,被誉为中国考古史上最辉煌的发现之一,是岭南地区目前唯一一座蕴藏丰富历史文化内涵和文物材料的大型文化宝库。所出珍贵文物为研究南越国史和汉代早期墓葬形制以及岭南地区秦汉时期的考古研究提供了第一手资料[3]。尤其是随葬青铜器物,使我们对岭南秦汉时期甚至于先秦时期的冶铸业、生产生活用具、南越国的经济和青铜文化及其与周边地区的关系有较为明确、全面的认识和了解。而在这批精美的青铜器中,编乐句鑃堪称是精品中的珍品!

8件句鑃发现于南越王墓的东耳室北壁,旁有甬钟一套5件,东壁还排列钮钟一套14件、编磬8件和10件共两套。句鑃保存完好,形制相同,大小次第递减,最大一件通高64厘米、重40公斤,最小一件通高36.8厘米、重10.75公斤,整套重达190多公斤,器体浑硕。正面钲部分两行竖刻“文帝九年乐府工造”篆文,下面还镌刻“第一”至“第八”的排列编码。内腔近于口处布满凿痕,应为调音所致。

此套句鑃形制既与吴越句鑃一般形制有一致之处,但又富有岭南地区创造性的一面。

在传世和出土的80余件、六套成编句鑃中,南越王墓句鑃是器体最为硕大的一套,而且器壁较厚,为南越国帝王权势和地位的杰出表征。制造如此硕重的编乐器显然是为了与赵眜其“王”者的身份相匹配,在器体上它首先体现的是一种礼乐重器。其合瓦形腔体与安徽广德[4]、江苏高淳松溪[5]106-111、高淳青山[5]106-111、武进淹城遗址[6]发现的句鑃以及配儿句鑃[7]、其次句鑃相同。舞面也是平整呈橄榄状,柄亦作长方形扁体,却与山东章丘小峨眉山[8]和湖北广济鸭儿洲[9]所出句鑃的扁圆形长柄不同。于口内凹,弧度较其它句鑃平缓些,且两铣稍内敛。南越王墓句鑃最大的特点在于:柄短体阔,两栾略显弧曲,呈鼓腹状,有别于以往任何一件句鑃,直接反映了南越国对吴越乐器的积极吸收和大胆改造,句鑃铸造上并不囿于既定样式,敢于融入新的因素、创造出合乎其审美意趣的乐器风格。

纹饰上,南越国句鑃通体光素。其它地区所出句鑃除其次句鑃、配儿句鑃和浙江海盐原始瓷质句鑃饰有三角纹、波曲纹、云雷纹外均无纹饰,可见该套句鑃具有吴越句鑃通体光素的一般性特征。另一方面或许是继承了岭南越式甬钟的纹饰风格。春秋战国时期,岭南甬钟相对于中原甬钟略显粗糙陋朴、纹饰简单,在造型和纹饰上总体变化倾向于越来越简化[10]113-114。作为铜制钟类乐器之一的句鑃自然顺应了越式甬钟纹饰的发展趋势;况且,在钟类乐器的发展历程上,秦汉时甬钟已逐渐退出历史舞台。西汉南越国句鑃可能受到这种大音乐文化潮流的影响而表现出质朴的面貌来。

铸造工艺上,采用内外合范法一次铸成,从第一、第三、第八件句鑃内腔可清晰见到横向的合范痕迹。这种铸造法与其它句鑃同样属于双范合铸法,只是南越王墓句鑃钟壁较厚。

音乐性能方面,南越王墓句鑃每件均能发正、鼓两个音,音高明确,但多呈二度音程关系,有别于双音钟的三度音程结构,可能是年久音高发生偏差失准之故。从各件内腔均有调音凿痕来看,该套句鑃显然经过调试,是作为旋律性乐器使用的。在伴出乐器编甬钟、编钮钟和编磬中,句鑃是最厚重浑大的一套,结合测音数据可知是充当低音乐器使用。组合形式上,既可8件一组独立成编,单独演奏;亦能与甬钟、钮钟和编磬编配组成一个四种共45件乐器的庞大打击乐队,辉煌、铿锵的金石之乐可见一斑,丝毫不减当日帝王威严和气魄。除单件句鑃零星出土外,句鑃同甬钟配置似乎是一种较为固定的组合形式。这种组合在其它地区已有先例,如:江苏高淳青山茶场的7件句鑃伴出2件甬钟;湖北广济鸭儿洲2件句鑃与23件甬钟共出;山东章丘小峨眉山的22件句鑃与4件甬钟编组;浙江海盐丰乡村一战国墓随葬明器有12件原始瓷句鑃,同时出土的乐器还有瓷质甬钟13件、钮钟3件、磬4件、铃11件和2件錞于。周代的礼乐制度,尤其是乐悬制度的具体实施情况文献记载非常明确,地下文物也多与史籍载述吻合,但是乐悬的内涵并非一成不变,其用器制度随着历史车轮的前进也不断发生变化[11],直至汉代亦复如是。西汉南越王墓编甬钟、编钮钟、编磬与编乐句鑃按一定方位顺次陈设摆置,在反映南越文王赵眜的用乐制度和钟鸣鼎食的奢侈生活的同时,也说明汉初南越国把句鑃提升、纳入到礼乐重器之列,将其吸收到乐悬制度当中,使其拥有同自西周以降作为权势象征性符号的编钟、编磬、建鼓等一类乐器相当的地位,成为岭南地区迟来的礼乐制度中的新增成员。这在岭南音乐史和身份明确的墓葬音乐考古史上尚属首例,是迄今所见乐悬编组方式中配置有句鑃的罕见一例,弥足珍贵,值得深入探究。

二

以上的考察可知,南越王墓的句鑃具有吴越句鑃的器体类型,但又富有独创之处而表现出南越音乐文化在接受吴越音乐文化影响之后的再创造性。江南吴越特色乐器在岭南的发现从某种意义上证实了这两个地区音乐文化的交流关系。这种联系是以一定的地域文化背景和物质基础作前提的。

岭南古为百越之地,相比较于在周代率先进入青铜文化繁荣阶段的吴越、扬越地区,南越的青铜文化发展明显迟缓了些。除了中原文化对岭南地区产生影响外,吴越地区的冶铸业文化也辐射到岭南两广。春秋以后,吴越青铜文化因素开始大量融入岭南的铜器冶铸中,并在青铜乐器铸造技术和制作工艺上有很大程度的表现,如阴线界格三角雷纹和S形夔纹越式甬钟源自于吴越地区[10]175。汉初,南越国及周边的闽越、东越等国,“虽然受到汉文化的强烈影响,但它们同时也继承了周代越族文化的主体内容”[10]201。这种主体内容亦包括对吴越乐器的模仿。

岭南拥有丰富的铜矿资源和发展青铜冶铸业的优良条件,但冶铸技术的进步和大量接触先进青铜文明是在秦平岭南、打开五岭通道之后[12]。徐恒彬在《广东青铜器时代概论》中指出:广东的先秦青铜冶铸业“是直接在中原地区、特别是楚文化的影响下建立起来的”[13],这种影响在青铜乐器形制、纹饰和工艺技术都有明显的反映。而这与吴越文化对岭南的影响是不相矛盾的,相反,楚文化在吴越与岭南两地青铜文化交流中还起着重要的桥梁、中介作用。战国时期,越灭吴国,又败于楚;至战国晚期,楚文化全面占领吴越地区,吴越文化归化于楚国,在五岭打通后楚文化南下时,岭南地区通过楚文化间接吸收、接纳富有南方特色的吴越青铜文化,其中也涵盖了乐器铸造技术和工艺原则等方面。此外,南越国都城番禺位于珠江三角洲的北缘,是西江、北江和东江三江交汇之地,“水路四通八达,沿江而走可通南越境内的许多郡县”[14]。独特的地理位置和交通情况使吴越青铜文化亦有可能通过水路沿海从北往南传入,直接影响岭南地区。

实际上,岭南百越自先秦就同江浙一带越族有不同程度的接触,二者之间有着千丝万缕的联系。[15]这种关联在周代青铜乐器上有着突出的反映,并一直延续到汉初南越国,编乐句鑃就是两地文化交流、渗透的绝好例证和最佳体现。尽管南越王墓句鑃在某些局部形制上显示了独具的特色,然而在铸造工艺及总体风格上与吴越句鑃仍保持着一致性,其地区性还是让位于整体的统一性。总之,遵于原型句鑃形制而又有所超越发展的鼓腹型句鑃,是吴越与岭南青铜文化和音乐文化交流、融合的产物。

三

南越句鑃另一研究重点在于钲部用篆文铭刻的“文帝九年乐府工造”,透过铭文我们已经解读了史籍所记“文帝”二字的所指和《史记》、《汉书》遗留的一些历史疑题;“乐府”一词说明南越国一度设有掌管朝令、宴享所用音乐的官署,这已成为不争的事实。本文拟就有关问题进一步讨论南越王墓句鑃对于研究音乐机构“乐府”的作用和意义。

首先,它佐证了秦汉乐府机构兼有制造乐器这一职司。秦立乐府,有文献籍载和陕西秦始皇陵附近出土的乐府钮钟可相互参证①《汉书·百官公卿表》:“奉常,秦官,掌宗朝礼仪,有丞。……少府,秦官,掌山海池泽之税,以给供养,有六丞。署官有尚书、符节、太医、太官、汤官、乐府……十六官丞。”。关于秦汉乐府专掌宫廷俗乐、汉武帝扩大编制增设“采诗夜诵”的职能来收集和整理民间歌谣等问题早有学者撰文深入考究,然乐府兼有制作乐器一职却为大多数人所不知或存在歧义。许继起认为,乐府职官能教习乐工、乐人,管理乐器,“可以参加乐器制造时监管工作,却不具备制造乐器能力,尤其是大型金石之器,其制作的难度之大非专职工人不能为之”[16]15,力主秦至西汉的乐器铸造承沿周代,主要由“少府下属机构考工室署官、令丞、考工完成,非由乐府官员制作”[16]16。李文初则在《汉武帝之前乐府职能考》一文中以秦代乐府钮钟为立论依据论证乐府司掌乐器制造的职能[17];陈瑞泉也认为隶属少府的乐府机构其职责包括管理民间俗乐和钟类乐器的铸造、发放等[18]。现在,凭借南越王墓出土的音乐文物,这一问题可以得到明确的解答。南越句鑃以工整、规范的铭文明白无误地向世人昭示:这套句鑃乃由南越国乐府管辖的工师铸造而成,即南越国乐府兼掌宫廷乐器的铸造。南越国仿效汉制,西汉又上承秦制,相沿不改,因此南越句鑃有力地证明了秦汉音乐机构——乐府除专管音乐外还参与到乐器的制造和监管工作中来。

其次,南越国虽设立乐府,但这一音乐机构未必掌管“采诗”的职责。南越国乐府何时设置,史书无载,不得而知。然编乐句鑃铸造时间为“文帝九年”,乃汉武帝元光六年,即公元前129年,而文王赵眜即位是在公元前137年,可推断乐府当在此前南越武帝赵佗时早已设立。赵佗是秦朝将领,建立南越国初多继承秦制;而后政治制度大部分沿用汉制。①黄淼章:《南越国》[M],第35-38页,广州:广东人民出版社,2004年10月版。李文初在《句鑃与乐府》一文中认为南越国奉秦不奉汉,不知从何依据,此说恐怕有误。从文献记载和出土的印玺、陶器等文物资料可知南越国的王室宫官制度都仿效汉朝,乐府也自不例外。秦至汉初(包括汉高祖、惠帝、文帝、景帝),乐府并无收集、管理民间歌谣的职能。“采诗”制度是汉武帝重建乐府、定郊祀之礼时建立的,②《汉书·礼乐志》:“至武帝定郊祀之礼,祠太一于甘泉,就乾位也;祭后土于汾阴,泽中方丘也。乃立乐府。”又《汉书·艺文志》:“自孝武立乐府而采歌谣,于是有赵、代之讴,秦、楚之风。”是汉武帝扩大乐府规模和职能的一项重要内容,《通典》有明言:“乐府在汉初虽有其官,然采诗入乐自汉武始。”因此,南越国乐府不论是在建国初草创还是在汉代才设置,奉秦也好,依汉也罢,它都尚未确立和施行采诗制度。再者,岭南之地的土著族群文化落后,粗陋野蛮,至秦征岭南时仍处在原始社会末期[19],南越国的建立才使当地逐步摆脱落后,逐渐向社会封建化进程迈进,其在文化、艺术发展历程上亦是远比中原为后的。岭南地区的社会状况和文化面貌决定了南越国乐府在采集、整理民间音乐并配诗入乐的实施上存在着极大的困难,“采诗夜诵”几乎不大可能,这应是南越国所处的特殊地理位置和历史条件所使然的。当然,不排除南越国末期乐府也沿袭汉制扩增采诗职能,但至少在较长的一段时间内,乐府官署主要负责国内宫廷日常宴享、朝令和出行时的用乐以及铸造、管理宫廷所需各种乐器。

南越乐府的创立,固然是适应南越王及贵族阶级享乐的需要,但它无疑为岭南地区带来先进的音乐文化,给原始的艺术机体输入新鲜的血液,带动乐器制作技术、工艺和音乐创作、表演等各方面的发展,并影响当地土著人民的音乐艺术,丰富、充实着他们的文化生活。因而,南越国设立乐府乃是一项明智的举措,它对南越国音乐文化的进步和提高有着积极的促进作用。

南越句鑃是南越王墓的一颗珍品、岭南汉代文化宝库的一落基石。它的出土不仅是岭南与江南吴越地区青铜文化交流的物证,亦是南越国对吴越和中原音乐文化进行吸纳、再创造的例证,更是研究西汉南越国音乐艺术和音乐机构弥足珍贵的实物材料。南越王墓编乐句鑃所蕴含的当不啻于上面所述内容,诚如《广州秦汉考古三大发现》一书所概括的:“南越文王墓出土众多文物,反映这一时期的多种文化汇聚、融合情形。墓中的器物至少与以下的各区域文化有渊源关系,即:南越、骆越、秦、汉、楚、齐鲁、吴越、巴蜀、匈奴等。”[20]编乐句鑃正是反映多文化因素构成的适例,它凝合了岭南、秦、汉、吴越等文化成份于一身,成为多元文化聚合的晶体,至今仍闪烁着熠熠之光。

[1]郭沫若.郭沫若全集·考古篇(第八卷):两周金文辞大系图录考释[M].北京:科学出版社,2002:161-162.

[2]容庚,张维持.殷周青铜器通论[J].考古学专刊(丙种第二号):72.

[3]甘叔.岭南汉代文化宝库——广州象岗南越王墓[J].岭南文史,1987(2):11-19.

[4]刘政.安徽广德青铜句鑃初探[J].东南文化,1994(1):36-38.

[5]刘兴.镇江地区近年出土的青铜器[C]//文物编辑委员会.文物资料丛刊5.1981.

[6]倪振逵.淹城出土的铜器[J].文物,1959(4):5.赵玉泉.武进县淹城遗址出土春秋文物[J].东南文化,1989(4-5):78-91.

[7]绍兴市文管会.绍兴发现两件句鑃[J].考古,1983(4):371-372;沙孟海.配儿句鑃考释[J].考古,1983(4):340-342.

[8]常兴照,宁荫堂.山东章丘出土青铜器述要兼谈相关问题[J].文物,1989(6):66-72.

[9]湖北省博物馆.湖北广济发现一批周代甬钟[J].江汉考古,1984(4):38-47.

[10]郑小炉.吴越和百越地区周代青铜器研究[M].北京:科学出版社,2007.

[11]王清雷.西周乐悬制度的音乐考古学研究[M].北京:文物出版社,2007:1-76.

[12]黄展岳.论两广出土的先秦青铜器[J].考古学报,1986(4):409-432.

[13]徐恒彬.广东青铜器时代概论[A].广东省博物馆,香港中文大学文物馆.广东出土先秦文物,1984:45-63.

[14]广州市文物管理委员会,中国社会科学院考古研究所,广东省博物馆.西汉南越王墓[M].北京:文物出版社,1991:345.

[15]郑小炉.东南地区春秋战国时期的“镇”——古越族向岭南迁徙的一个例证[J].边疆考古研究(第2辑).北京:科学出版社,2003:195-204.

[16]许继起.秦汉乐府制度研究[D].扬州大学博士学位论文,2002.

[17]李文初.汉武帝之前乐府职能考[J].社会科学战线,1986(3):41-42.

[18]陈瑞泉.秦“乐府”小考[J].天津音乐学院学报,2005(4):26-32.

[19]黄静.关于广东先秦时期社会性质的思考[J].学术研究,1996(6):67-70.

[20]广州市文化局.广州秦汉考古三大发现[M].广州:广州出版社,1999:240.

附录:

A Study on Set of Goudiao in Nanyue King Tomb

LIU Ai-chun

(Youth League Committel,Hanshan Normal University,Chaozhou,Guangdong 521041)

The unearthed drum-belly form goudiao from the tomb of King of Nanyue shows that history of this instrument can be traced back to Western Han Dynasty,and its availability streched to South China area.As a wonderful affair of the treasure house of musical culture of South China in Han Dynasty,composing 8 pieces,this set of goudiao witnessed the Bronze Culture exchange between the South area and Wuyue area in China,and was the testmony of Nanyue’s assimilation and re-creation of Wuyue and Central China musical culture.So it is of great historical value for the study on Nanyue Area musical culture and Western Han’s music institution“Yue Fu”.

Goudiao;Nanyue Kingdom;Western Han Dynasty;Yue Fu

J18 < class="emphasis_bold">文献标识码:A

A

1007-6883(2011)04-0085-06

2010-10-07

刘爱春(1983-),女,广东潮州人,韩山师范学院教师,文学硕士。

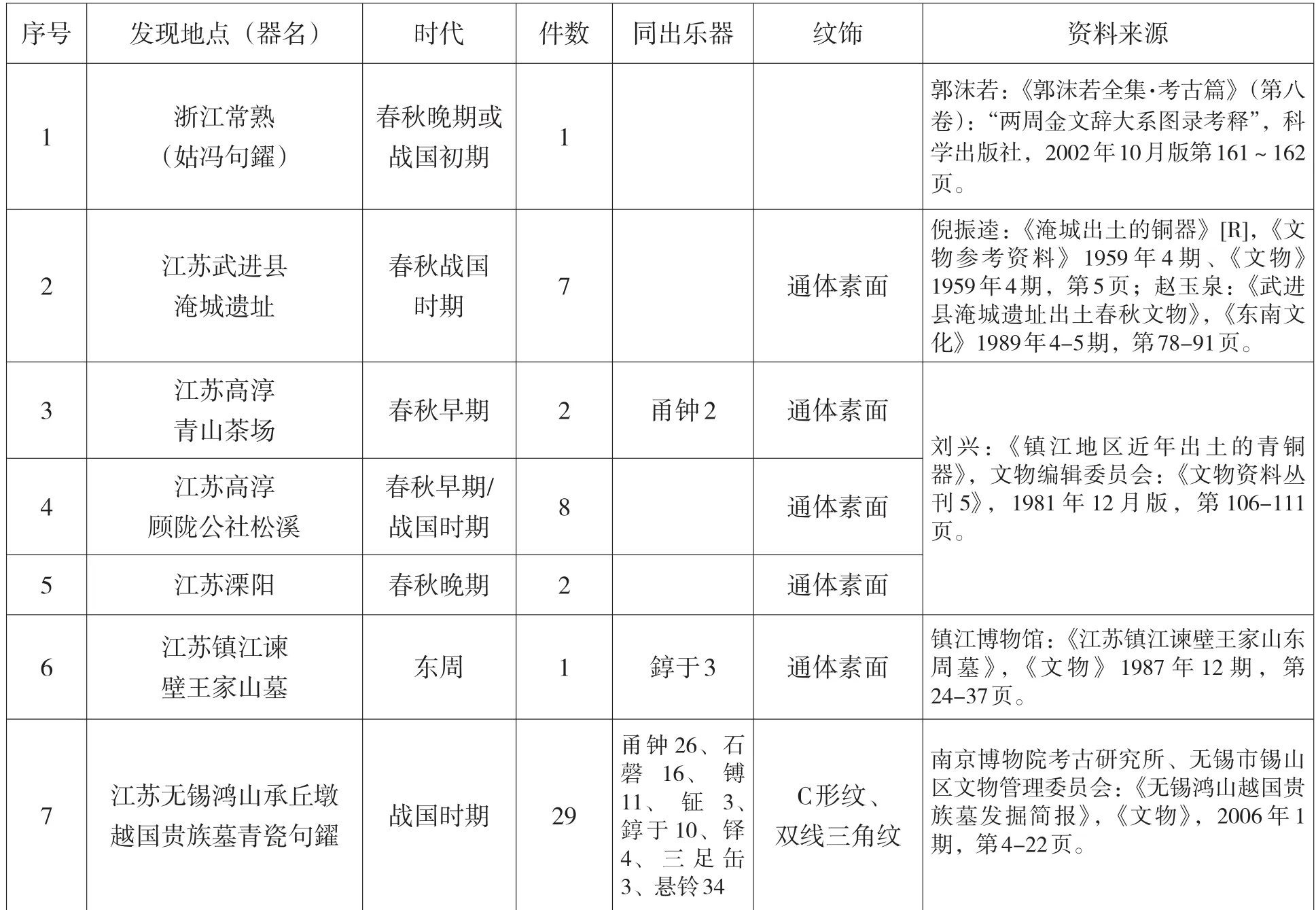

春秋——汉初句鑃一览表

序号时代件数同出乐器纹饰资料来源春秋时期雷纹、三角纹发现地点(器名)浙江武康山(其次句鑃)浙江绍兴狗头山(配儿句鑃)春秋晚期雷纹、三角纹、兽目纹容庚,张维持:《殷周青铜器通论》,《考古学专刊》丙种第二号。绍兴市文管会:《绍兴发现两件句鑃》,《考古》1983年4期,第371-372页;沙孟海:《配儿句鑃考释》, 《考古》1983年4期,第340-342页。8 9 1 0浙江海盐丰乡村黄家山战国时期7 2 1甬 钟 13、钮钟3、石磬 4、 铃11、錞于2三角纹、雷纹、波曲纹浙江省文物考古研究所,海盐县博物馆:《浙江海盐出土原始瓷乐器》,《文物》1985年8期,第66-72页。11安徽广德高湖乡章村春秋时期雷纹、三角纹12湖北广济鸭儿洲春秋早期甬钟23通体素面13战国时期小铜铎1通体素面14春秋时期2 9 2 1 2甬钟4通体素面15湖北宜城楚皇城雷家坡山东章丘小峨眉山山东济南通体素面16广东广州象岗南越王墓西汉初期2 2 8甬钟5、钮钟14、石磬18通体素面刘政:《安徽广德青铜句鑃初探》,《东南文化》1994年1期,第36-38页。湖北省博物馆:《湖北广济发现一批周代甬钟》,《江汉考古》1984年4期,第38-47页。楚皇城考古发掘队:《湖北宜城楚皇城战国秦汉墓》,《考古》1980年2期,第114-122页。常兴照、宁荫堂:《山东章丘出土青铜器述要兼谈相关问题》,《文物》1989年6期,第66-72页。李晶:《试谈句鑃》,《考古与文物》1996年6期,第38-41页。广州象岗汉墓发掘队:《西汉南越王墓发掘初步报告》,《考古》1984年3期,第222-230页。

责任编辑 吴二持