民事起诉状叙事中的事实建构——基于Labov叙事理论的一则运用

2011-12-21夏丹华中师范大学外国语学院湖北武汉430079

夏丹,华中师范大学外国语学院,湖北武汉 430079

民事起诉状叙事中的事实建构

——基于Labov叙事理论的一则运用

夏丹,华中师范大学外国语学院,湖北武汉 430079

Labov认为原始事件可以通过叙事证据重构或推断。本文主要借鉴Labov的理论分析一篇民事起诉状中的事实陈述。通过比较原始事件与叙事事件,发现叙述者在叙事版本中增加了事件。通过对增加的事件中的参与者进行施受关系分析,指出起诉状的主要功能是在建构完整故事版本的同时,对事件责任进行归咎。

Labov叙事理论;事实建构;起诉状

一、引论:叙事是建构事实的过程

民事起诉状是公民、法人或其他组织在自己的民事权利受到侵害或者与他人发生民事争议时,为维护自己的合法权益,依据事实和法律条文,按照法定程序,向人民法院提起民事诉讼时制作并使用的法律文书。作为一种法律文书,民事起诉状主要包括诉讼请求、事实和理由。“事实”部分要求写明当事人之间的关系、纠纷事实发生的时间、地点、争议的原因、过程和结果;“理由”部分应该包括认定事实的理由和适用法律的理由。通常,民事起诉状先写明事实证据,在此基础上阐明理由,并最后得出合乎逻辑的处理结论(通常是诉讼请求)。

民事起诉状中“事实”陈述的主要目的是提供关于案件的信息,要求“还原”整个案子的起因、经过、结果等,是一个完整的故事版本。典型的叙事是以讲故事为手法,而起诉状中的故事是由论证概念组成的一个结构,其各个部分之间的关系在性质上是逻辑的(三段论),而非语言的。所有这些都意味着一个起诉状叙事的内容可以从其语言形式中抽取出来。

起诉状的案件叙事一般都是指向“过去”的,“回忆”是它的一个基本性质。为了某种目的,主体对过去有意“遮蔽”或“放大”,是法律“虚构”的一种必然。所以,我们必须要仔细研究叙述是如何形成的,特别是如何针对不同的案件、不同类型的情节和故事结构做到有的放矢[1]107。本文重点研究起诉状中的事实陈述部分,主要运用拉波夫(Labov)后期发展的叙事理论,分析起诉状“事实”陈述中的事实建构。本文在梳理Labov有关叙事理论的基础上,重点解决三个方面的问题:(1)起诉方在建构完整的故事版本的过程中,如何建构事件与事件之间的逻辑,形成事件(抑或故事)链条?(2)在建构完整故事版本的过程中,任何一个叙事者都不可能也不必要把所有发生过的事件都一一呈现,而是从中选择相关的事件进行叙述,那么,选择的目的在哪里?被选择的事件如何被编织到事件链条之中?(3)从多个事件中选择或删减事件是一个建构的过程,在选择事件的过程中既要尽量保持客观(不同于辩论),又要归咎被告的责任。那么,这一目的是如何实现的?

二、一种理论视角: Labov的事实建构理论

Labov在其较晚的几篇文章中发展了关于叙事中的事件结构理论。Labov区分了叙事事件(narrative events)和原始事件(original e-vents),提出叙事事件是指叙事中呈现的事件,而原始事件则指真实发生的事件。Labov在区分两者不同的基础上,指出原始事件可以通过叙事证据重构或推断。他说,“初看上去,似乎原始事件是不能被发现的,叙事作为一个实体,与真实世界是分离的。但是,有足够的理由可以证明要从叙事证据中重构原始事件。对原始事件的推断可以让我们更好地了解叙事者是如何在叙事中改变现实的。”[2]2①可讲述事件是“将说话人角色自动分配给讲述者合理化的事件”。Labov认为,对原始事件的改变通常是不完善的,在叙事的过程中,即使叙事者精明地掩饰自己对原始事件的改变,认真的分析者也能看出其中的痕迹,“叙事者所使用的用来改变听话人对动机、赞扬、责任、罪责等的观点的语言手段通常可以改变对原始事件的理解,但是就在这一过程中,也为分析者重构未改变的原始事件提供了线索。”[2]2

1.事件链条

Labov认为一个叙事至少有一个可讲述事件(reportable event)[2]5。如果一个叙事有多个可讲述事件,那么应该有一个最值得讲述的事件e0。叙事者在讲述的时候,一般不会将这个最值得讲述的事件作为第一个“进展”。这个值得讲述的事件之前应该有一系列先在事件(prior events)。Labov指出,在一个叙事中,一个事件的可讲述性(reportablity)和可信度(credibility)是成反相关的②在此引入另一个重要的概念“可信度”,“可信度”指的是听话人相信这个最值得讲述的事件确实在真实世界中发生。。因为一个最值得讲述的事件通常是最不常见和最出人意料之外的事件,会比那些常见的事件越缺乏可信。在讲述一个最值得讲述的事件时,讲述者通常会考虑到听话人的心理期待,即会发出“这个事件是如何发生的”的疑问。因此,讲述者就会在这个最值得讲述的事件前面加上另一个事件来解释这个最值得讲述的事件是如何发生的,这个最值得讲述的事件的“可信度”也由此得到了提高。但接下来,讲述者就会面临另一个问题:这个导致最值得讲述的事件的之前的事件是否也需要解释呢?从而,形成一个循环的过程,在这个过程中,讲述者从最值得讲述的事件着手逆时针寻找事件链条。那么这个过程何时才结束呢?直到这个问题“这个事件是如何发生的”不再合适时,讲述者就会停下来,这也就是“指向”开始的地方。因此,叙事建构的过程包括以下四个阶[2]6段:

(1)叙事者首先选择叙事中一个最值得讲述的事件e0;

(2)叙事者选择e0之前的一个事件e-1,这个事件e-1是e0发生的充足原因,可以解释e0为什么会发生;

(3)叙事者重复第二个步骤,循环反复,直到事件e-n,且第二个步骤的重复不再恰当;

(4)叙事者提供关于事件e-n的时间、地点、人物和行为作为叙事的“指向”。

借助Labov敏锐的分析,我们能够理解:讲述者在叙事中一般都会以自然的顺序,掩盖自己“逆时针寻找事件链条”的行为,他会顺着时间的、也是因果有顺序的把“最值得讲述的事件”放在最后讲出来,这个过程其实也就是一个“情节化解释”的过程,事件链条在情节化的组织下成为因果链条,事实因此被建构。

2.事件的删减

Labov进而指出事件的删减也是进行事实建构的主要手段之一,提醒分析者在品读中注意体会,“用来调整称赞和责任的手段包括事件的删减,这是最显著的手段,而且需要细读才能发现。”[3]7Labov分析了一则对谋杀案的叙述,指出犯罪嫌疑人或许会讲述自己的犯罪行为,但不会主动对其行为产生的后果作清晰的说明,往往十分简省,或略之不说。这种对事件有意删减,在严谨的审讯中也许不一定能够侥幸得逞,但是,叙述者的有意疏漏确为叙事研究中的重要命题。Labov认为,在事件链中,如果出现省略的环节,我们可以通过出现模糊语的表达和其他事件推断可能删减的事件,从而了解叙述者删减事件的原因。Labov对事件删减的研究体现了他的学术敏锐。与具体案例的制约,与删减事件相对的增加事件,他没有谈及。但是,Labov的思路却启发我们要注意比较叙事事件与原始事件的差异。

3.动作情态

Labov认为,对动词的选择、对施受关系的选择等等,都是进行事实建构的手段。叙事,在很大程度上就是对行为和动作的记述,动词和施受关系能够反映主体的意志取向,同时也是推测可能后果的媒介。因此,动词与施受关系的选择,在一定程度上改变了叙事,也建构了事实。Labov对动词和施受关系的分析,与汉语中对动作和情态的研究,具有很强的相似性,体现了叙事研究的精细化与科学化。

三、事实如何被建构——以一篇起诉状为例

Labov的叙事理论为我们提供了一个分析起诉状叙事的思路和方法,让我们可以在推断的原始事件和叙事事件中进行比较,从而揭示起诉状叙事的主要功能。下面列举的是一份民事起诉状,是我们根据中国法院网上的庭审现场视频进行转写的,同时,按照Labov的方法进行了标示。

指向:

a.廖*平,男,1991年7月23日出生,汉族,属四川省**人,系原告廖*冰、但*英次子。

进展:

b.2009年9月13日7时30分,廖*平驾驶电动自行车行驶到北京市丰台区饶氏建材城北侧200米处,与王桂英(女,76岁)发生交通事故,致王桂英受伤。

c.随即王桂英被送往医院治疗,廖*平被处理该交通事故的民警带回北京市公安局公安交通管理局丰台支队丰台大队,电动自行车被依法扣留。

d.11时许,被告王*生、王*贵、王*国、任*权、操*强等人挟持廖*平来到原告位于北京市丰台区*村129号内1号的暂住地。

e.以其母王桂英受伤需要医疗费为名,向原告但*英索要3万元。

f.原告对此提出异议时。

g.被告等人即破口大骂,并欲行凶打人,

h.吓得原告不敢做声。

i.见拿不到钱,被告等人强行将廖*平带走。

j.第2天,即9月14日,直至16时许,仍不见寥*平回家,也无任何消息。

k.原告遂以寥*平被王*生等人绑架为由向“110”报警。

l.经北京市公安局丰台分局樊家村派出所工作,当晚即将此事定性为人口走失,而非刑事案件。

m.2009年9月21日,北京市公安局公安交通管理局丰台支队丰台大队对廖*平、王*英交通事故作出责任认定:廖*平负事故全部责任。

n.原告于2009年9月17日、10月5日分两次共向被告王*生支付了其母王*英交通事故赔偿款7900元。

o.在收到第二笔赔偿款时,被告向原告返还了一直由其扣压的廖*平的身份证、电动自行车钥匙及廖*平于9月13日书写的欠被告3万元的欠条。

结局:

p.2009年10月22日,原告接到北京市公安局丰台分局通知:在位于北京市丰台区汾庄铁路口西300米桥洞内发现寥*平尸体及数份遗书。

q.2009年12月22日,北京市公安局丰台分局作出调查结论,确认寥*平系服用敌敌畏中毒死亡,其死亡不属于刑事案件。

如上标示,这份民事起诉状的叙事结构包括指向、进展和结局三个成分。指向包括死者的性别、出生年月、民族、籍贯以及与原告的关系;进展以时间顺序叙事;结局包括两个事件,也是以时间顺序分别叙述。评价以词汇形式隐性存在于进展之中。下面,我们从事件链条、事件增减、动作情态三个层面,分析这份起诉状是如何进行事实建构的。

1.事件链条

在上面的案例中,最值得讲述的事件是廖某某自杀身亡。这个事件是如何导致的呢?由此倒推,发现:(1)自杀前,廖某某并没有回家,这个阶段的事实形成空白;(2)那么,与这段空白最接近的就是被告将廖某某带走,之所以被带走是因为(3)被告要不到钱,在被告要不到钱之前,理所当然的行为是(4)被告向原告要钱,之所以要钱是因为(5)被告亲属需要医药费,再向前推,之所以需要医药费是因为(6)廖某某撞伤了被告亲属。

这个理想的事件建构过程,我们用下面的方式呈现:

E0廖某某自杀身亡

E-1廖某某未回家

E-2被告将廖某某带走

E-3被告要不到钱

E-4被告向原告要钱

E-5被告亲属需要医药费

E-6廖某某撞伤了被告亲属

我们基于上文,作如下标示:

廖某某自杀身亡→(空白:未回家)→被告将廖某某带走→被告要不到钱→被告向原告要钱→被告亲属需要医药费→廖某某撞伤了被告亲属。

布鲁纳指出,对事情的陈述不只是将一系列生硬的事实简单地堆砌在一起,从更深层次的意义上讲,这种叙述经常以通过一种令人迷惑的方式,人为地构建组成这种叙述的那些事实[1]99。一份民事起诉状在描述一个完整的案件事实时,总要面临着同样的问题:阐明一个时间系列起点的局面怎样导致该时间系列终端的不同局面。这里不能不隐含着叙事者的主观因素,即对某一事件为什么如此发生、如此结局的解释。被讲述的最早的事件,仅仅是由于后来的事件才具有自己的意义,并成为后事的前因。叙事者对事件的因果关系的逆向探索,在起诉状叙事文本中表现为“前因后果”的顺向展示。

2.事件增减

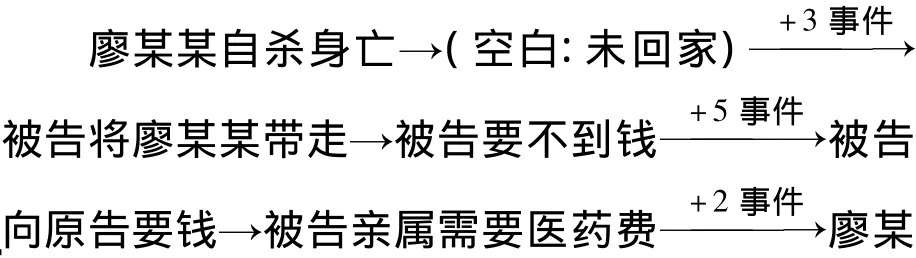

我们将叙事语篇与上面所列的进程进行对照,找出增加和删减的事实。结果发现:(1)在交通事故与被告要钱之间,增加了被撞人被送医院和廖某某到交通大队2个事件;(2)在被告要钱和要不到钱之间,增加了被告挟持廖某某、原告对所要钱提出异议、被告骂人和欲打人以及被被告的行为吓得原告不敢做声这5个事件;(3)在廖某某被带走后和未回家期间,增加了原告报警无果、原告赔偿被告和被告返还扣押物品3个事件。

我们基于上文,作如下标示:

在庭审语境下,原被告之间是对立的。任何一方都会围绕着归咎对方责任和豁免我方责任而建构对自己有利的事实,同时,任何一方在建构事实时不是任意的,是受证据制约的。因此,这份起诉状增加这些事件,一方面是为了增加叙述的“可信度”,更重要的是为了进行责任归咎。且以E-2(廖某某被带走)和E-1(廖某某未回家)之间增加3个事件为例,分析它们的功能与意义。原告代理人的表述是:

原告遂以寥*平被王*生等人绑架为由向“110”报警。经北京市公安局丰台分局樊家村派出所工作,当晚即将此事定性为人口走失,而非刑事案件。2009年9月21日,北京市公安局公安交通管理局丰台支队丰台大队对廖*平、王*英交通事故作出责任认定:廖*平负事故全部责任。原告于2009年9月17日、10月5日分两次共向被告王*生支付了其母王*英交通事故赔偿款7900元,在收到第二笔赔偿款时,被告向原告返还了一直由其扣压的廖*平的身份证、电动自行车钥匙及廖*平于9月13日书写的欠被告3万元的欠条。

这一段总共增加了“原告报警无果”、“原告赔偿被告”和“被告返还扣押物品”3个事件。增加的“原告报警无果”这一事件虽然不是导致廖某某死亡的原因,但是廖某某自杀行为的发生与其家人的作为有很大的关系,增加这个事件可以说明其家人也就是原告在这个过程中已经尽到了责任,从而可以豁免原告在这个事件中的责任。而“原告赔偿被告”这个事件也具有同样的效果,通过细读,我们还发现原告第一次赔偿的日期发生在交通队作出事故认定之前,这也就暗示原告对于赔偿这一事件态度是积极合作,并没有想抵赖的嫌疑,也可以达到被豁免责任的目的。“被告返还扣押物品”这个事件充分说明被告在与廖某某交涉的过程中是强势的,廖某某处于十分被动的情景中,也隐含了被告在廖某某自杀身亡这个时间中的责任。由此从上面的分析可以看出,增加事件的主要作用在于:(1)丰富信息,支撑情节的充分形成;(2)增加故事的“可信度”;(3)产生责任归咎的效果。

3.动作情态选择

先看上列起诉状中的一段叙述:

2009年9月13日7时30分,廖*平驾驶电动自行车行驶到北京市丰台区饶氏建材城北侧200米处,与王桂英(女,76岁)发生交通事故,致王桂英受伤。随即王桂英被送往医院治疗,廖*平被处理该交通事故的民警带回北京市公安局公安交通管理局丰台支队丰台大队,电动自行车被依法扣留。

细读发现,原告代理人使用了一个时间副词“随即”,虽然在开场陈述阶段仅凭这个副词还不能推断什么,但是结合原告代理人在辩论环节的意见,使用“随即”一词是为了证明要钱这个行为发生的时间较早,是为了增加被告和死者廖某某单独相处的时间段,从而为被告实施威逼恐吓建构时间方面的机会和条件,也就增加了被告实施威逼恐吓和廖某某死亡之间的因果关系。

再看下面的一段叙述:

11时许,被告王*生、王*贵、王*国、任*权、操*强等人挟持廖*平来到原告位于北京市丰台区*村129号内1号的暂住地,以其母王桂英受伤需要医疗费为名,向原告但*英索要3万元。原告对此提出异议时,被告等人即破口大骂,并欲行凶打人,吓得原告不敢做声。见拿不到钱,被告等人强行将廖*平带走。

我们以动词和动词短语为分析单位,对这段语篇中的事件进行识别的基础上,分析事件中参与者的施受关系。如下表1所示:

表1 参与者施受关系分析表

从句法上看,这7个事件出现的句法结构分别是:①连动结构,②主谓宾结构,③主谓结构,④主谓结构,⑤主谓宾结构,⑥动词结构和⑦把(将)字句结构。从参与者施受关系来看,在7个事件中,就有6个事件的施事者是被告等人,而廖某某、原告和无生命对象钱分别充当受事者。这充分说明原告代理人在此增加的7个事件(包括对要钱事件和带走廖某某的事件的修辞性表达)是为了建构被告等人在要钱过程中主动性强和非常强势的形象,相比之下,也就同时建构了廖某某在这个过程中任人摆布和原告不敢反抗的形象,这些形象的建构一方面是将廖某某自杀身亡的原因归咎于被告等人的压力,另一方面为原告在这个过程中的被动行为开脱或豁免责任。

结论:民事庭审的叙事主体从一人到两人(或多人)再到一人,叙事内容从完整到片断再到相对完整,这种变化和差别导致了不同类型叙事文本的产生。而作为众声喧哗的叙事,民事庭审叙事有许多值得研究的问题,比如,如何勾勒出案件事实(法律事实)的故事脉络、简炼出案件事实(法律事实)的冲突焦点、比较出案件事实(法律事实)的删减与重复、分辨出案件事实(法律事实)在庭审论证框架中的功能作用,等等。这些问题的焦点集中在:繁复的叙事应当如何减化为可被接受的简洁的叙事,并为最终判决提供支持。

作为民事庭审叙事研究中的一个板块,起诉状中的叙事问题也是相当复杂的。本文借助Labov的叙事理论,以一则起诉状为例,将建构的理想的叙事语篇与实际发生的叙事语篇进行对照,找出增加或删减的事件并对其进行分析,意在说明:(1)研究者可以在叙事语篇中找到叙述者调整参与者在事件中的责任的踪迹; (2)在起诉状的叙事语篇中,归咎责任和豁免责任的手段,是以对事件的选择和修辞表达为主,与直接对参与者的责任进行评价比较起来,是隐性的。这一特征与起诉状的功能相吻合。

[1](美)安东尼·G·阿姆斯特丹姆、杰尔森·布鲁纳:《关注美国法律》,于兆波、李莹、李艳荣等译,长春:吉林人民出版社2004年出版。

[2]Labov,W.Uncovering the Event Structure of Narrative.William Labov Homepage.2001.

[3]Labov,W.Oral Narratives of Personal Experience.William Labov Homepage.2006.

The Construction of Facts in Civil Complaint Narrative——An application of the Labov Narrative Theory

XIA Dan

(School of Foreign Language,Central China of Normal Universtiy,Wuhan430079,China)

Labovargues that original events can be reconstructed or inferred from the narrative evidence.By using the Labov narrative theory,this paper makes an analysis of the fact part of a civil complaint.Based on the comparison between the original events and the narrated events,it is found that the narrator adds some events in the narrative.Through the agent or patient role analysis of the participants in the added events,it is argued that the function of civil complaints is to assign the praise or blame for the events during the process of constructing a complete narrative version.

labov narrative theory;fact construction;civil complaint

D915

A

1671-7023(2011)06-0097-05

夏丹(1980-),女,湖北武汉人,法学博士,华中师范大学外国语学院讲师,研究方向为法律语言学、话语分析。

2011-01-05

责任编辑吴兰丽