导弹尾流对后弹体影响的CFD仿真分析*

2011-12-07孙振华吴催生徐东来

孙振华,吴催生,徐东来

(中国空空导弹研究院,河南洛阳 471009)

0 引言

国内外对空空导弹尾喷流场进行了一定的研究,主要集中在导弹发射尾喷流对载机影响分析[1-2]、导弹尾喷流/弹体相互作用[3-4]、导弹尾喷流场结构[5]和导弹尾喷流羽焰特性[6]等,其中对导弹尾喷流/弹体相互作用影响研究侧重于大攻角下导弹尾喷流对弹体气动特性的影响分析,而尾喷流对弹体后端面的热影响分析研究则很少见报道。为提高先进空空导弹的末端机动性,要求发动机工作时间加长,在一定飞行条件下导弹后端面长期处于受热影响区域,有可能引起导弹结构的热失效,导致飞行任务失败,因此有必要研究导弹尾喷流对导弹尾部结构的热影响规律。

在地面高空模拟点火试验时,能够模拟实际飞行高度,不能模拟飞行速度,与真实飞行情况有一定差异,且不能完全获取流场的细节,另外试验费用也十分昂贵。为弥补高空模拟点火试验的不足,文中通过采用CFD数值仿真的方法,对不同飞行条件和不同燃烧室内压条件下导弹尾流进行数值模拟,获得了影响导弹尾部后端面热环境恶劣程度的规律,并与实际地面点火试验和空中试验进行对比。

1 模型建立

1.1 气动模型

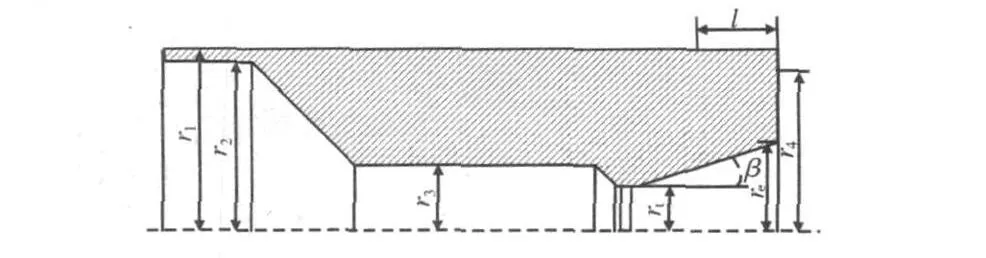

文中研究的空空导弹采用正常式气动布局,发动机喷管为亚音速长尾喷管。为减小飞行时的底部阻力,在导弹尾端略有收敛。图1为导弹尾部结构示意图,主要结构参数数据见表1。

图1 导弹尾部结构示意图

表1 主要结构参数数据表

1.2 数值模拟

由于导弹尾喷流/来流相互作用是一个相当复杂的现象,为简化计算,文中模型基于如下假设:

1)固体推进剂在燃烧室内部燃烧不充分,在导弹发动机尾喷流中会存在复杂的复燃现象,复燃程度随推进剂成分和燃烧室压力而异,文中简化为纯流动问题;

2)为增加推进剂能量,多添加金属粉末,这样不可避免造成尾喷流中含有大量的凝相和液相粒子,文中统一简化为纯气相问题;

3)定压比热根据所计算导弹发动机内压、推进剂组分和发动机结构参数,经过热力计算参数得到,在尾喷流场中略有变化,但变化不大,在实际计算中视为常值。

采用CFD仿真软件FLUENT6.0对所研究工况进行数值模拟。流场控制方程为三维N-S方程,计算过程选用耦合隐式方法。湍流模型为RNG k-ε二方程模型,在壁面附近采用非平衡壁面函数进行处理,适合于存在严重压力梯度的分离、再附等流场,粘性系数由Sutherland公式确定。

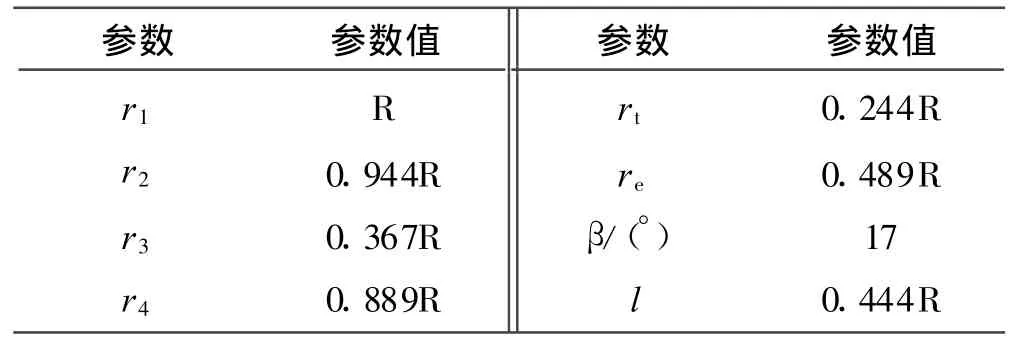

计算网格共约121万网格单元。图2(a)为计算域整体网格,图2(b)为导弹尾部局部网格示意图。根据导弹发动机热力计算,计算参数如表2所示。

表2 计算参数表

图2 计算网格图

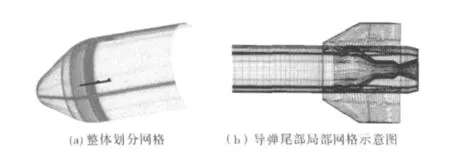

仿真边界条件包括:压力远场边界、压力入口边界、无滑移固壁边界条件、压力出口边界以及对称面边界等,见图3。

图3 边界条件示意图

2 计算结果及分析

影响导弹尾部壁面热环境的因素包括来流马赫数Ma、飞行高度H 和发动机内压Pc等,文中计算了不同工况下尾喷流场来分析导弹尾部端面的流场参数分布情况,同时还对地面静止点火试验进行了数值模拟,以便和地面试验结果进行对比。

为便于对不同计算状态结果参数的比较,文中所分析的“壁面”参数(温度、速度)均为距离尾喷管后端面5mm处的相应参数。

2.1 地面点火状态数值模拟

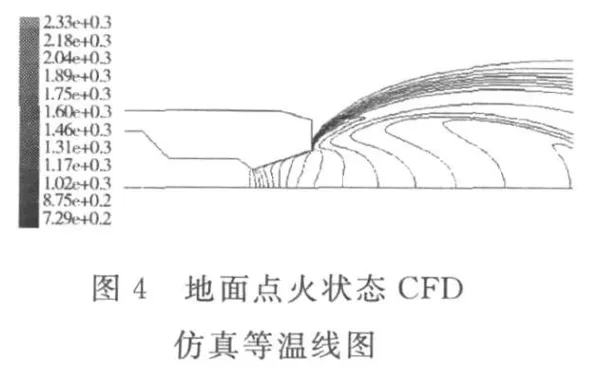

针对地面点火试验条件下进行流场仿真,取发动机燃烧室内压Pc为5MPa,外界温度为 300K,外界压力为当地大气压,其它计算参数参考表2进行选取。仿真等温线结果如图 4所示。由图可见,发动机尾喷流在扩张段之后自由膨胀,但对尾喷管后壁面影响较小,所影响区域仅为扩展段尾壁面的非金属段。图5为导弹尾端面沿径向温度分布图,尾喷管壁面温度变化趋势是由约1700K迅速降至外界温度,图中清晰显示喷管尾部绝大部分壁温与外界温度相同,发动机尾流对导弹尾部壁面的热影响仅为辐射传热,影响很小,地面试验可以不予考虑壁面防热措施。

2.2 飞行速度的影响

取高度为5km,导弹无攻角和侧滑角,分别对飞行马赫数 Ma 为 0.7、1.2、1.75、2.3、3.0 、3.5 进行仿真计算。

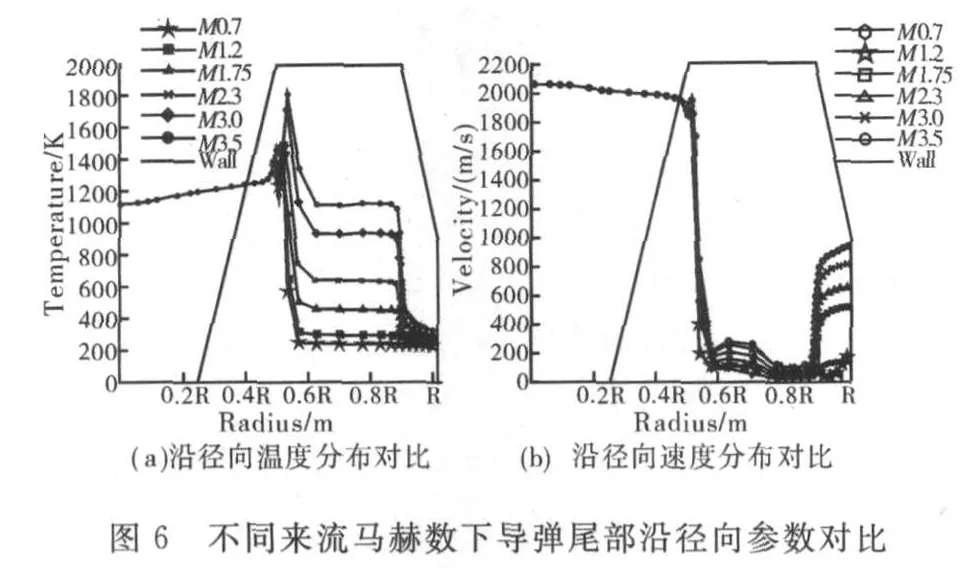

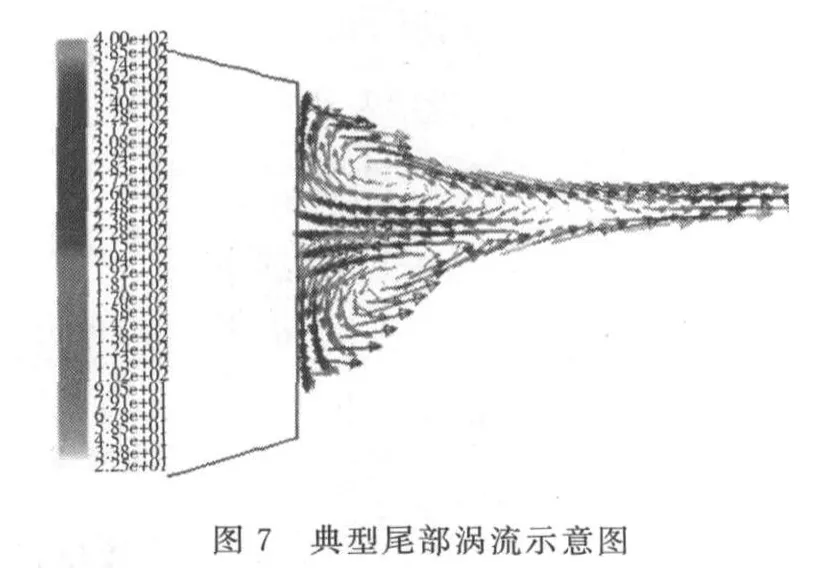

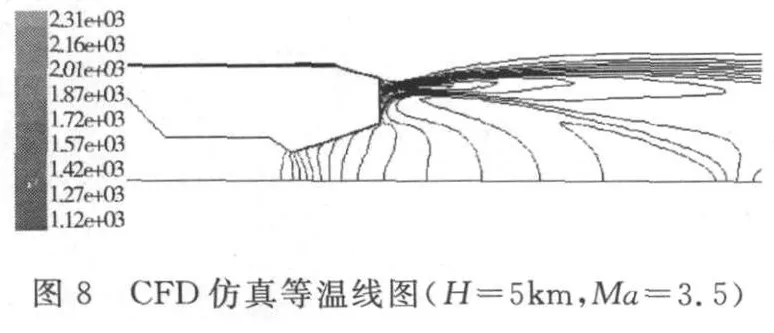

图6为不同来流马赫数下导弹尾部沿径向参数对比图。从图6(a)中可以看出,随着马赫数的增加,导弹尾壁最高温度沿外径方向外移,然后迅速降至某一相对较为固定温度,该温度随飞行Ma增加而逐渐增大。在飞行Ma=2.3情况下,导弹尾壁温度将达到600K;在飞行 Ma=3.5情况下,尾壁面温度所有区域均超过1100K。另外随着马赫数的增加,导弹尾部收敛部位的热环境将变得更加恶劣,但恶劣程度不及尾喷管壁面。从图6(b)中可以看出,在亚音速条件下,导弹尾壁流速很低,基本处于滞止状态,在超音速条件下,尾壁出现漩涡,随着马赫数的增加,漩涡强度逐渐增加,但漩涡的位置基本保持不变,导弹尾部典型涡流示意图如图7所示,典型CFD仿真等温线图如图8所示,可以看出整个导弹尾端面已处于整个燃气回流中。

2.3 飞行高度的影响

在不同的高度、相同飞行马赫数下,导弹尾壁处的气流参数也有所不同。取飞行马赫数Ma=2,无攻角和侧滑角,分别对5km 、8km、10km、12km 、15km 高度情况进行了分析。

图9为不同飞行高度下导弹尾部沿径向参数对比图。从图9(a)中可以看出,飞行高度增加,导弹尾部热环境变化程度相对较小,远小于飞行Ma增加引起的变化。但基本变化规律是,在中低空条件下,随着高度增加,喷管尾部壁面温度在大部分区域反而有所降低。导弹尾部收敛部位在该飞行Ma下,基本与外界温度持平,但当高度超过15km时,发动机燃气喷流会影响到该区域,热环境将变得更加恶劣。从图9(b)可以看出,在中低空条件下高度对尾壁面附近流速变化影响不大。

图9 不同飞行高度下导弹尾部沿径向参数对比

2.4 燃烧室内压的影响

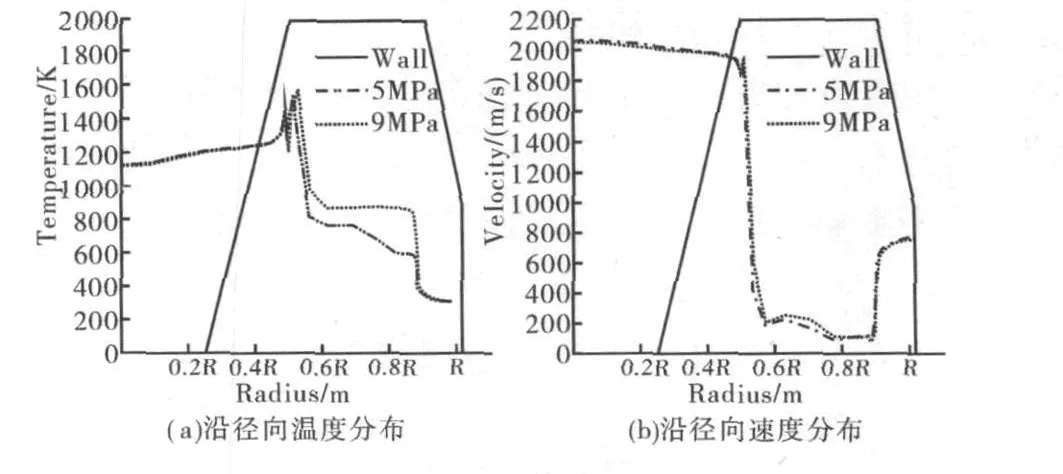

对发动机工作内压为5MPa和9MPa的情况进行了计算,发动机燃烧室总温均取3200K,导弹飞行高度5km,飞行马赫数Ma=2.5,导弹平飞状态。

图10为不同发动机工作压力状态下导弹尾部沿径向参数对比图。从图10(a)中可得,随着发动机内压增加,导弹尾壁面温度增高,在该计算状态下,最高可达800K以上,但对导弹尾部收敛部位的热环境不产生太大影响。从图10(b)可得,燃烧室内压对尾壁面附近流速变化影响不大。

图10 不同发动机工作压力状态下导弹尾部沿径向参数对比

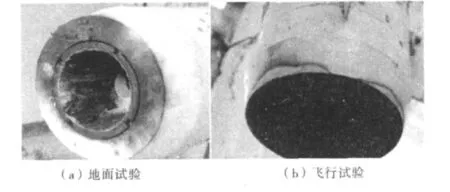

3 试验验证

在地面点火试验后仅在导弹发动机后端面有试验后的烟熏痕迹,如图11(a)所示,发动机尾喷流没有回流进入导弹尾部端面区域,导弹尾部端面的温度和速度都较小,尾部端面的金属没有受到发动机尾流的烧蚀和冲刷。实际地面点火结果与仿真结果非常相似,表明假设模型比较合理。分析认为底部热流主要为热辐射作用,可见热辐射对热流动的贡献较小。根据数值仿真结果,飞行试验前对导弹底部进行隔热涂层保护。图11(b)为飞行试验后图片,可以看到导弹尾部过烧现象明显,涂层已经受热干化龟裂,有明显火焰熏烤痕迹,且在导弹尾部收敛处形成4块“月牙形”烧蚀区。该“月牙形”烧蚀区形成原因是由于在舵面之后气流速度降低,压力升高,发动机尾喷流回流能力消弱。地面试验和飞行试验结果与仿真计算均十分吻合,有效验证了仿真的可信性。

图11 试验后发动机尾部图片

4 结论

1)仿真表明,导弹后端面热环境的恶劣程度与不同工作条件密切相关,随飞行马赫数和燃烧室内压的增加而增大,但在中低空情况下飞行高度变化对其影响较小;

2)空中与地面试验有较大的差别,发动机地面静止点火的尾流场与空中发射的尾流场有较大差别,地面静止点火结果不能代表空中情况,CFD仿真能够准确模拟不同状态下的喷流情况,仿真结果与试验现象吻合;

3)在未来先进空空导弹设计时,需要重视尾部热流环境分析,必要情况下须对导弹尾部端面进行热防护设计。

[1]Rupert Gleissl,et al.Assessment of missile plume impact characteristics,AIAA 2007-675[R].2007.

[2]Rupert Gleissl,et al.Simulation of missile plumes for aircraft store compatibility assessments,AIAA 2005-54[R].2005.

[3]G Avital,et al.Experimental and CFD study of rocket plume effects on missile longitudinal aerodynamic stability,AIAA 2004-5196[R].2004.

[4]Suk Young Jung.Investigation of plume effects on longitudinal aerodynamics of missile at M∞=1.2,AIAA 2004-1110[R].2004.

[5]孙振华,徐东来,何国强.飞行参数对导弹发动机羽流的影响[J].固体火箭技术,2005,28(3):188-191.

[6]W.H.Calhoon,Jr.Flowfield and radiation analysis of missile exhaust plumes using a turbulent-chemistry interaction model,AIAA 2000-3388[R].2000.