上市公司治理特征对盈余管理影响的实证研究

2011-11-29滕腾

滕 腾

(广西经济管理干部学院 广西 南宁 530007)

上市公司治理特征对盈余管理影响的实证研究

滕 腾

(广西经济管理干部学院 广西 南宁 530007)

本文选取2006年和2007年度沪深股市的626家上市公司为研究样本,分析了公司治理特征对盈余管理的影响。结果表明:监事会规模的增加、股权制衡度的提高有利于提高会计盈余信息的质量,对盈余管理有约束作用;然而审计委员会设立情况、流通比例与盈余管理程度显著正相关,对盈余管理没有约束作用。

公司治理 盈余管理 实证研究

一、引言

盈余管理是一种合法的利润管理手段,是企业管理当局在遵循会计准则的基础上,通过会计政策的选择对财务报表上的会计收益信息进行控制和调整,希望通过该管理使企业的盈利能够趋于预定的管理目标,以达到满足股东财富最大化的要求,合理避税,使自己的管理业绩和管理才能得到认可。而会计造假则是以对外公布的会计信息为媒介,通过采取不合法的手段,对披露的利润信息进行加工、处理以得到期望的报告利润,借此实现或达到行为主体的预定目标(林长泉等,2000)。盈余管理与会计造假的区别在于会计选择的合法性。尽管两者都影响了会计信息的客观性,但使用的手段在性质上有着根本的区别。基于回避风险的考虑,内部控制人更多地采用会计准则选择权限内的盈余管理而不是公然造假(王虹等,2009)。因此,对盈余管理及其相关问题的研究已成为现代会计学研究的重要课题。此外,21世纪初美国安然、世通等公司的假账事件的发生,引起了理论及实务界对盈余管理现象的更大关注。近几年来,我国上市公司的盈余管理、会计造假、会计信息违规披露现象非常严重,从“琼民源”、“红光实业”到“黎明股份”、“银广夏”,都使投资者权益受到极大损害,这大大降低了公司盈余信息质量,不仅扭曲了股票市场的价格信号,而且会造成影响中央政府宏观经济调控方针政策的正确制定和贯彻落实。如何从完善公司治理特征着手来控制盈余管理已成为重要研究课题。

二、文献综述

(一)国外文献 国外学者们主要从股权结构、董事会特征、审计委员会特征等方面着手,分析公司治理与盈余管理或财务报表舞弊的关系。Beasley(1996)的研究发现,进行过财务报表舞弊的公司的外部董事比例显著低于非舞弊公司,董事会中包括外部董事有助于降低财务报表舞弊的可能性;La Porta等(1998)的研究发现,股权集中度与财务报告质量负相关;Biao Xie等(2001)的研究发现,董事会和审计委员会的行动及其成员的财务知识是阻止经理盈余管理倾向的重要因素。

(二)国内文献 国内对公司治理特征与盈余管理的研究主要集中在讨论股权结构、董事会组成、独立董事的作用等方面。刘国立、杜莹(2003)对公司的股权结构与财务报告舞弊的关系进行研究,发现上市公司的法人股比例越高,流通股比例越低,公司越有可能发生财务报告舞弊行为。傅蕴英(2004)的研究发现,董事长与总经理两职合一与操控性应计利润负相关;董事会规模与盈余管理正相关;审计委员会的成立和盈余管理之间并无相关性;董事会年度内开会次数和盈余管理负相关;董事会成员持股比例、管理层持股比例、董事会成员中持股人数比例与盈余管理之间均不存在相关性;外部独立董事在董事会中所占比例与盈余管理正相关。张国华(2006)的研究发现,盈余管理程度与第一大股东持股比例呈U形关系;与国家股比例正相关;与H股、B股所占股份比例、前5大股东的股权集中度、独立董事所占比例、董事持股比例呈现负相关的关系;盈余管理程度与董事会成员持股人数的比例正相关;盈余管理程度与持有股份的高级管理人员的人数负相关;上市公司董事长兼任总经理时,盈余管理程度较低。张逸杰等(2006)的研究发现,独立董事的比例和盈余管理的程度之间存在U型曲线关系,董事会独立性的增加在一定程度上减少了盈余管理;董事会活动强度、董事会规模与盈余管理的关系不显著。蔡吉甫(2007)的研究发现,独立董事、管理层持股和大股东治理与公司盈余管理不存在显著的相关关系,并得出我国公司治理机制在控制上市公司盈余管理问题上并不是很有效的结论。

三、研究设计

(一)研究假设 上市公司的盈余管理影响因素相当多,本文将其分为两个方面:一是公司经理基于公司发展情况、财务状况、各种利益驱动和权衡的最优信息披露策略来达到盈余管理目的;二是制度规则、公司治理机制等对经理的最优信息披露策略的执行的影响和约束。有学者研究发现,这两大方面因素的相互作用和制衡,最终决定了公司的信息披露策略选择(张程睿,2008)。因此,本文总结了以往关于盈余管理与公司治理的研究成果和相关理论之后,主要从公司治理特征来分析影响上市公司盈余管理的因素,揭示现有信息披露中侵害投资者现象的背后原因,为优化公司信息披露的投资者保护功能提供了基本思路。

(1)董事会特征与盈余管理关系。董事会规模被认为是影响公司盈余管理的一个重要因索。Dechow等(1995)研究发现,有盈余管理行为的公司董事会成员平均人数高于未发生盈余管理行为的公司。刘立国、杜莹(2003)的研究发现,虽然董事会规模与财务报告舞弊行为呈正向相关,但并不显著;王立彦、刘军霞(2003)研究发现,董事会规模与盈余管理呈负相关。因此假设:

假设1:董事会规模与盈余管理程度呈负相关

刘立国(2003)的研究发现,我国监事会制度在抑制公司的财务报告舞弊上根本没有发挥作用,发生财务舞弊的公司往往有一个更大规模的监事会。但薛祖云和黄彤(2004)的研究发现,我国监事会在监督盈余管理方面发挥了一定作用,如果公司中的监事会规模较小可能会影响到对盈余管理的有效监控。我国上市公司在股权分置改革完成后,随着公司监事会规模的扩大,监事成员服务全体股东的意识会得到加强的。因此假设:

假设2:监事会规模与盈余管理负相关

Famaand Jense(1983)的研究发现,董事会中有较多的外部董事能使董事会更有效地发挥监督作用和限制管理者的机会主义行为,促使公司更多地自愿披露信息。Chen and Jaggi(2000)的研究表明,独立董事比例与公司的财务信息披露正相关,即董事会中独立董事所占比例较高的公司在信息披露方面比较全面,且会计信息失真的可能性较小。Klein(2002)的研究发现,较高的独立董事比例能够提高财务信息披露质量。因此假设:

假设3:独立董事人数占董事会总人数的比例与盈余管理程度负相关

董事长与总经理职务的分离反映了公司董事会独立性的要求。董事长和总经理两职合一导致监督约束机制缺失了一个环节,容易导致公司发生盈余管理。Dechow等(1995)的研究发现,两职合一的公司发生盈余管理的机率较高。Ho and Wang(2001)的研究发现,由于两职合一会威胁到内部监控质量和信息披露质量,因此两职合一与公司信息披露水平存在负相关关系。崔学刚(2004)的研究发现,两职合一会降低公司自愿信息披露水平,从而降低公司透明度。因此假设:

假设4:两职合一的公司,其盈余管理程度高

董事会会议是董事会执行力的重要表现,会议次数可以被看作是董事会活跃程度的一个变量,一般认为,经常召集会议的董事会更具责任心,能够花费更多的时间和精力来履行职责。董事会会议召开的越多,越有利于加强董事们之间地沟通和联系,而太少的时间实在无法让董事们之间充分的交流意见。因此更高频率的董事会活动是监督上市公司财务报告方面起到了积极作用。Anderson等(2004)的研究发现,开会频率较高的董事会可能向市场传递财务报告质量更为可靠的“信号”,可以帮助公司取得更低的债务融资成本。

假设5:年度内董事会召开的会议次数与盈余管理负相关

Forker(1992)的研究发现,审计委员会能加强内部控制和对财务信息披露质量的监督,也会降低公司不披露信息所得到的好处。Collier(1999)的研究发现,由于审计委员会主要由独立董事组成,它能降低公司不披露信息的数量,因此审计委员会的职能之一是保证财务会计和控制系统的质量。夏文贤等(2006)的研究发现,设立审计委员会的公司与未设立审计委员会的公司相比,其盈余管理水平较低,审计委员会能够缓解管理层与外部审计师的冲突,完善公司内部控制。

假设6:审计委员会的设立与盈余管理程度负相关

(2)股权结构与盈余管理关系。公司的所有权和控制权分离导致了代理问题的出现,由于代理人与委托人的利益目标不一致,导致了代理人(经理人)并不总是按照委托人(股东)的利益进行经营活动。为了解决两者的利益不一致,给予管理层股票期权激励,管理者持股的出现会促使管理者利益与股东利益趋于一致,有利于减轻代理成本,这样能有效地防止经营者的短期行为,减少了盈余管理的可能性,提高公司的盈余信息质量。张国华(2006)的研究发现,盈余管理程度与持有股份的高级管理人员的人数负相关。

假设7:管理层持股比例与盈余管理正相关

我国上市公司“一股独大”较为突出,加上治理机制的不完善及“搭便车”等现象,使得上市公司往往由内部人控制,增加了盈余管理的可能性。蔡宁等(2003)研究发现,股权集中度与财务舞弊行为显著正相关,即股权集中度越高时,会计信息披露的质量越差。

假设8:第一大股东持股比例与盈余管理大小正相关

由于公司流通股股东可通过参加股东大会投票选举和更换董事会成员来对公司管理层实施监控,在无法直接“用手投票”的前提下,他们可“用脚投票”,拒绝购买或抛售上市公司的股票,这种行为对内部人产生了一定的制约作用。同时,比较高的流通股比例使得公司被接管的可能性增大,从而对公司在位的经营者威胁较大,因为接管通常会导致管理层更替。流通股股东加大对管理层和大股东的监督,能有效减少管理者操纵会计信息。

假设9:流通股比例与盈余管理大小负相关

在公司中由于其他大股东与第一大股东目标函数和控制权不同的,其他大股东(第二至第五大股东)可能主要扮演监督和制衡的角色(唐跃军,2007)。Shleiferand Vinshny(1986)的研究表明,公司其他大股东(以第二大股东为代表)对第一大股东的制衡是保护外部投资者利益的一种重要机制。多个大股东的存在可以起到互相监督、制衡的作用。La Porta等(1998)的实证研究发现,股权集中度与财务报告质量负相关。股权的适度集中能在一定程度上产生利益趋同效应,使控股股东和中小股东的利益趋于一致,有利于公司治理效率的提升。但是,股权的过度集中将产生利益侵占效应,即控股股东和外部小股东存在严重的利益冲突,在缺乏外部控制威胁时,控股股东可能以其他股东的利益为代价来追求自身利益。因此假设:

假设10:股权制衡度与盈余管理大小负相关

(二)样本选取和数据来源 研究样本的选取原则及数据来源是:从上海证券交易所和深圳证券交易所2005年12月31日以前上市且目前仍挂牌交易的所有上市公司中选取。为了避免人为控制研究环境的影响,增强研究结论的普适性,剔除了相关数据不全和属于金融保险行业的上市公司,最终获得626个有效研究样本。所选研究样本为2008年4月30日以前公布年报。数据处理全部采用EXCEL2003、EVIEWS 3.1计量分析软件进行。

(三)盈余管理的测度 由于盈余质量是衡量披露内容真实可靠的重要因素,信息披露质量可靠性可用非预期盈余(discretionary accruals,简写DA)的估值来衡量。以经资产规模调整的操纵性应计利润(DA)作为公司盈余管理的代理变量,|DA|是DA的绝对值,|DA|越大,表明盈余管理程度越高,考虑到我国上市公司的上市时间不长,采用截面修正的Jones模型估计非操纵性应计利润,进而计算出操纵性应计利润。本文采用由Jones模型衍生出来的截面修正的Jones模型来计量上市公司的盈余管理。截面修正的Jones模型中参数是用截面数据估计,而不是用时间序列数据估计。在截面修正的Jones模型中,非操控性应计利润用事件期(即假设的盈余管理发生期)数据估计,其模型如下

式中,NDAt是经过第t-1期期末总资产调整后的第t期的非操控性应计利润,ΔREVt是第t期收入和第t-1期收入的差额,ΔRECt是第t期的净应收款项和第t-1期的净应收款项的差额,PPEt是第t期期末总的厂房、设备等固定资产价值,At-1是第t-1期期末总资产。α1、α2、α3是不同行业、不同年份的特征参数,这些特征参数α1、α2、α3的估计值根据以下模型,并运用经过行业分组的不同年份数据进行回归取得:

式中,β1、β2、β3是α1、α2、α3的OLS估计值;TAt是第t期的总应计利润;ε为剩余项,代表各公司总应计利润中的可操控性应计利润部分(Subramanyam,1996;DeFond&Park,1997),其他变量含义和方程(1)相同。

在上述应计利润模型中,总应计利润的计算有两种方法:一种是资产负债表法;另一种是现金流量表法。本章对总应计利润的计算采用现金流量表法,计算公式如下

式中,TAt为第t年总应计利润;EBXIt为第t年非经常性项目税前利润;CFOt为第t年现金流量表中经营活动现金流量净额。

(四)变量选取 根据研究假设,设计了(表1)所示的关于公司治理特征的变量。由于本文仅考虑盈余管理程度与公司治理特征之间的关系,而不考虑盈余管理的方向,故将代表盈余管理的操控性应计利润取绝对值,以便于研究,用|DA|表示。以|DA|作为因变量,上述反映公司治理特征的各假设变量为自变量,采用多元线性回归分析方法进行研究。不同的公司特征会对其盈余管理产生不同的影响,因此除以上解释变量外,在模型中加入了一些表示公司特征控制变量:第一,ASSET表示样本公司规模,其值等于2006年、2007年末样本公司总资产价值,取ASSET的自然对数LnASSET作为公司规模的代理变量,LnASSET来控制公司规模对于盈余管理的影响,一般而言,规模越大的公司越容易被公众所了解,与外部投资者之间的信息不对称程度越低;第二,ROE净资产收益率,该指标用以衡量公司的盈利能力,其值等于净利润/净资产,ROE用来控制公司盈利能力对于信息披露评级的影响;第三,Growth表示公司的未来成长机会,其值用(期末资产—期初资产)/期初资产来表示;第四,Debt资产负债率,表示公司的资本结构,用总负债/总资产表示,Debt用来控制公司的财务风险,一般认为,财务风险较大的上市公司更倾向于延迟披露年报;第五,OPINION表示审计意见类型,哑变量,如果为非标准审计报告,取值为1;否则,取值为0;第六,FSNA表示实际控制人性质,哑变量,若为国有性质取1,否则取0。

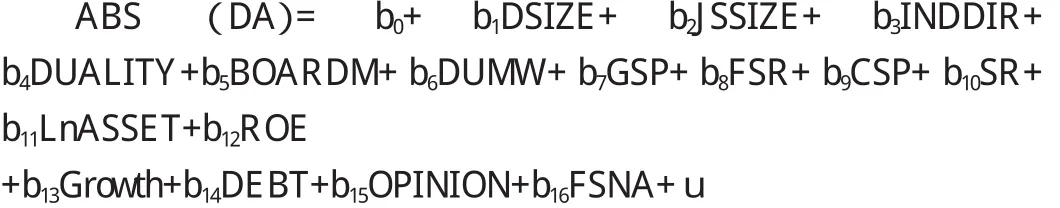

(五)模型建立 根据理论分析,本文假设公司盈余管理程度受到董事会规模、监事会规模、独立董事比例、CEO与董事长两职分离情况、董事会会议次数、审计委员会设立情况、管理层持股比重等公司治理特征因素以及公司规模、净资产收益率、财务杠杆等公司财务状况因素的影响。因此,构建多元线性回归模型:

表1 解释变量定义

表2 样本公司治理特征的描述性统计表

四、实证结果分析

(一)描述性统计 样本公司治理特征的描述性统计见(表2)。

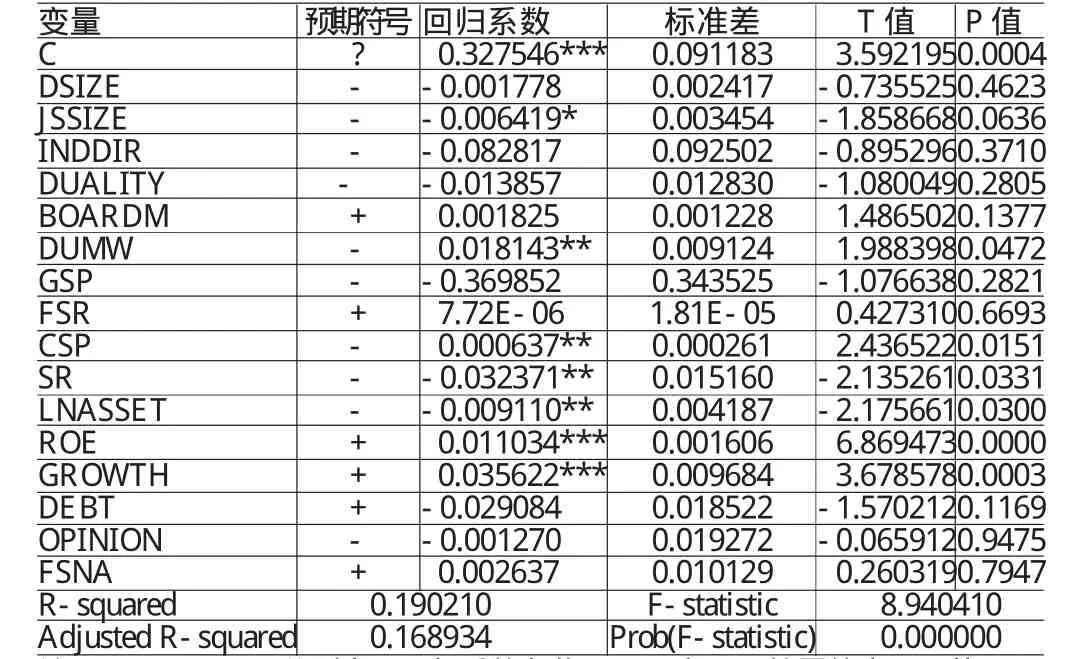

(二)回归分析 利用EVIEWS 3.1软件对样本公司盈余管理程度进行了最小二乘(OLS)回归,对模型回归分析结果如(表3)。对回归方程的显著性进行分析,由于F=8.940,(p=0.000),因此,回归方程在显著性水平为0.01的假设上通过了检验。从(表3)中得知,在1%的显著水平下,净资产收益率、公司成长性通过检验;在5%的显著水平下,审计委员会设立情况(DUMW)、流通股股比例(CSP)、股权制衡度(SR)、资产规模(ASSET)通过了检验;在10%的显著水平下,监事会规模(JSIZE)也通过了检验;其他指标没有通过检验,相关关系不显著。第一,模型中有关董事会结构变量中的监事会规模的系数至少在10%的水平上统计显著,监事会规模的参数符号与预期方向一致,与薛祖云等(2004)的研究结论一致。说明我国企业中的监事会制度在会计信息披露质量控制与监督过程中发挥其应有的作用。然而审计委员会设立情况至少在5%的水平上统计显著,与本文的预测不相符,原因可能是审计委员会毕竟是公司内部治理的机构,设立审计委员会是应付监管部门要求,同时其易受到大股东的影响和控制,难以发挥应有的监督财务报告等作用。第二,有关股权特征变量中仅有流通比例、股权制衡度的系数至少在5%的水平上统计显著,股权制衡度的参数符号与预期方向一致。流通股比例的参数符号与本文的预测不相符,可能原因是我国上市公司依然普遍存在“一股独大”的现象,即使是股权结构趋于合理、社会流通股所占比例较大的上市公司,股东的权益没有得到切实的保证,由于中小股东的权利不能得到保证,外部监督和约束的作用也难以得到发挥,内部经理人的盈余管理行为相当严重。第三,其余变量与盈余管理程度的关系不明显,包括:盈余管理程度与董事会规模负相关,但不显著,原因可能为大规模董事会在为企业提供多角度的决策咨询,帮助企业获得必要的资源方面的作用明显,使董事会不容易受到CEO控制,董事会规模越大能够监督高级管理人员机会主义行为的能力越强。盈余管理程度与董事会会议次数弱正相关,说明董事会会议对上市公司会计信息质量起到了负向作用。盈余管理程度与两职分离情况弱负相关,原因可能是两职分离在一定程度上将促使管理当局更好地遵循法律法规和各种会计准则,管理当局操纵盈余的活动也有所减少,提高了会计盈余的质量,但是其所起的作用并不明显。独立董事比例与盈余管理程度是负相关,但不显著,这说明独立董事所占比重越大,公司财务就会越透明,信息质量就越高,意味着独立董事在财务报告质量控制过程中发挥积极作用。第一大股东持股比例与盈余管理弱正相关,说明控制性股东的所有权集中会导致利润的信息质量降低,所有权越集中,利润的信息质量越小。管理层持股与盈余管理负相关,但不显著,可能原因是上市公司中董事、高级管理层以及监事会成员持股比例普遍很低,虽然近几年来有部分上市公司试点实行股票期权制,但仍然没有普及化,对管理层的激励还不够。

表3 回归方程系数表

五、结论

要减少公司的盈余管理程度,提高公司盈余信息质量应从控制信息源头开始,从决定信息源的公司治理结构的完善入手。针对目前公司治理中各因素对公司盈余信息质量的制约状况,可从以下方面考虑完善我国上市公司的治理结构:适当降低第一大股东的股权集中度,加强其他股东对第一大股东的股权制衡作用;完善独立董事制度,保证独立董事的独立性,适当增加独立董事比例,落实和增强独立董事的责任感和监督权利,以加大对上市公司内部管理层的监督作用,完善对上市公司管理者的激励约束机制;适当加大实施对管理者的股票激励机制,以增强管理者与外部股东利益的一致性,缓解代理冲突,降低代理成本,继续鼓励和发展机构投资者;壮大机构投资者力量,以加强对上市公司的外部监督力量。

[1]陆建桥:《中国亏损上市公司盈余管理实证研究》,《会计研究》1999年第9期。

[2]章永奎、刘峰:《盈余管理与审计意见相关性实证研究》,《中国会计与财务研究》2002年第3期。

[3]刘立国、杜莹:《公司治理与会计信息质量关系的实证研究》,《会计研究》2003年第2期。

[4]张逸杰等:《上市公司董事会特征和盈余管理关系的实证研究》,《管理评论》2006年第3期。

[5]傅蕴英:《盈余管理与公司治理》,《重庆大学博士学位论文》2004年。

[6]王颖、王平心、吴清华:《审计委员会特征对上市公司盈余管理的影响研究》,《当代经济管理》2006年第12期。

[7]吴联生、薄仙慧、王亚平:《避免亏损的盈余管理程度:上市公司与非上市公司的比较》,《会计研究》2007年第2期

[8]Ensen M.AFA presidential address:Themodern industrial revolution exitand the failure of internal control systems.The Journal of Finance,1993.

[9]Dechow P.M.,Rechard G.Sloan and Amy P.Sweeney.Detecting EarningsManagement.The AccountingReview,1995.

滕 腾(1975-),女,广西马山人,广西经济管理干部学院助教

(编辑 虹 云)