新世纪十年文学理论回眸

2011-11-26刘小新

○刘小新 王 伟

(1.福建社会科学院 文学研究所,福建 福州 350001;2.福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

文学理论运动的轨迹昭然显示:面对不断变更的社会现实它从未怠惰,而是努力自我调整以更好地发言,在此意义上不妨将文论视作社会的一种症候。因此,当考究某种文论的潮涨潮落时就不宜轻下或对或错、或A或B之断言,而是应该着力揭示其成因及个中之复杂性、其中的洞见或盲点。在这样的视野下回眸21世纪前十年中国文论的历程,大体可从以下三方面来把握:内容上,风行的文化研究取得一定成果,同时也引发了一系列问题及论争;方法论上,广为接受的话语分析刷新了对文学的基本认识和研究路径,催生了汲取反本质主义营养并致力于本土特色建构的文论著作;理论走势上,文学理论向理论乃至后理论演进,理论进入融合发酵与反思批判期。

一

随着大众文化在新兴的市场经济体制下的快速勃兴,呼应这一社会变化的文化研究在上世纪90年代就已经崭露头角。而更让那些当初严词斥责大众文化为“小众的带菌文化”并以为文化研究与文艺学根本没有瓜葛的学者所始料未及的是,文化研究在深入发展中积累了足够的能量并剧烈地摇撼着文艺学,以至于引发了文学学科的整体焦虑。批判与赞赏的双方各自安营扎寨,文化研究周围迅速聚集起了大批跟进的学者,在诘难与辩护的唇枪舌剑中,问题逐渐明朗化、集中化:这场规模甚大的学术论争从理论层面而言实际上暴露了专业主义与反专业主义、经典与反经典、本质主义与反本质主义之间的剧烈冲突。

时至今日,不少人仍对20世纪80年代激情充沛、才气横溢的文学理论与文学批评念念不忘,其浪漫主体的不羁想象很大程度上被认为能够突破甚至局部抵御90年代之后日益强大的学院专业主义[1]的垄断。不过,回到历史的现场,专业主义恰恰是在击溃80年代那种灵光一闪、吉光片羽式风格之基础上成就自身的,那种逞一时之才气的做法在90年代以后杂志退隐、学院崛起的大环境下渐渐乏人问津,因为它缺少了新型学术体制所要求的理性分析、理论底蕴。不言而喻,学术体制是学术生产的种种规范,它制约着学术话语触及的范围、使用的话语方式、发表的渠道,规约着生产者级别的认定及其有形的经济利益及无形的文化资本的获取等等。无论是通过整合还是收编,学术体制最终都营造了一个相对稳固的学术共同体:一方面,这个共同体保证了学术话语的生生不息,另一方面,它也会导致闭门造车、与世隔绝的不良倾向,进而形成所谓学院派演唱“独角戏”之尴尬场景。按照学术共同体的分配,文学理论一直安坐于自己二级学科的席位上,在文学这个一级学科的庇护下矜矜业业地探究文学的规律。对于曾经饱经风雨洗礼的中国文论界而言,文学的特殊规律或者说文学性自然被愈加珍视。而80年代翻译进来的韦勒克与沃伦合著的《文学理论》恰好契合了其时的理论趣味,因此,其中的外部研究与内部研究之别、文学研究应将重心置于文学的内部研究——譬如,谐音、节奏、格律、意象、隐喻、象征、文体等等——之上的意见被奉为圣典。于是,一段时间内,学界弥漫着庆幸与喜悦:终于摆脱了肆虐多年的庸俗社会学之纠缠。然而,好景不长,不少学者重又陷入杯弓蛇影一般的恐慌之中,他们以为文化研究不过是庸俗社会学改头换面后的卷土重来。实际上,文化研究致力于拔除学术体制给文学理论夯定的界桩,敦促开展不拘一格的跨学科研究——这意味着多学科理论资源及研究方法的综合调遣,敦促文学理论走下高踞的象牙塔而恢复与广阔、鲜活现实的密切联系。文化研究的上述要求决非一厢情愿的痴人说梦,而是域外的相关理论资源与迫切的现实要求两者间风云际会之结果。不难预料,纯文学、文学性、学科的纯洁性或稳固的边界等概念或条框此时无疑均在文化研究的烛照下成为破灭的神话:它们是吻合特定历史时期的人为建构,并非拥有能够不证自明的永恒合法性。

人们惊骇地发现,文艺学院子里闯进了许多面孔陌生而且怪异的家伙:金庸的武侠小说,《大话西游》,麦当娜,肥皂剧,乃至洗衣粉广告,等等。尽管它们并未心存问鼎经典之雄心,但对学术体制护佑下的经典造成了极大的冲击。那些不速之客从经典研究队伍中诱惑了一批主顾,他们着迷于钻研消费时代下新兴的符号产品究竟如何参与整个社会意义的建构与调配,之前被放逐的丰赡现实与文艺学再度相拥并荣登大学的讲坛。李宇春与李白,韦小宝与贾宝玉,判断到底哪个影响更大可能并非易事,但受过经典教育的人们很容易掂量出孰轻孰重,它们的共同点在于都参与了我们这个时代意义网络的生产——这是文化研究所关注的焦点。这种对中国问题的关切孕育了第一批代表性成果:戴锦华《隐形书写——90年代中国文化研究》、南帆《双重视域——当代电子文化分析》、王晓明主编《在新的意识形态的笼罩下——90年代的文化与文学分析》、戴锦华主编《书写文化英雄——世纪之交的文化研究》、包亚明等《上海酒吧——空间、消费与想象》、邵燕君《倾斜的文学场——当代文学生产机制的市场化转型》、胡大平《崇高的暧昧——作为现代生活方式的休闲》、陈映芳《在角色与非角色之间——中国的青年文化》、宋伟杰《从娱乐行为到乌托邦冲动——金庸小说再解读》、陈昕《救赎与消费——当代中国日常生活中的消费主义》。李陀主编的这套丛书中既有对社会文化“双重视域”的复杂审视,也有一些刺眼的缺陷:譬如,激进的展开大众文化批判时缺乏社会学实证资料的支持,处理中国当代日常生活中的消费主义时忽视了其中丰富的差异性,感性的描述多于理性的分析与阐释,政治经济学批判视野的严重缺席等等。[2]这些无疑都为其后的文化研究提供了借鉴的经验及教训。

文化研究拓展了文学理论的边界,使经典一统江湖的大势——无论是研究范围还是研究方式——难以为继。紧跟着的是文学经典的来龙去脉被和盘托出,经典头上神圣的光晕渐渐敛去,这种把经典历史化的做法被那些义无反顾地捍卫者痛斥为糟蹋文学研究的“憎恨派”[3]7。历史化的另一层含义是在当今的历史语境下如何理解已有的经典,换言之就是对经典进行重新排定与诠释,经典系列的成员或屹立不倒、或黯然离席、或加入黑马,这种“几家欢乐几家愁”的景象是必然的,而以经典为主角的文学史写作以此方能生机盎然。所以,文学研究的反经典绝不是要将经典全盘推翻,而是给经典“去魅”,破除亘古不变的经典想象,从而给人们重新抉择、阐释的机会,而最后胜出的那些作品是文学场域内部及周边多重关系博弈之结果。不管怎样,“伟大的作品值得一读再读,而且持续提供某种和悦或欢愉的感受——不管是扩大意识、提升品位和感性,或任何其他事情——但比较次级的作品则不会。”[4]323

与80年代相比,90年代消费主义的兴起使得文学的生产、流通、存在及接受方式都发生了巨大的变化:从“文艺从属政治”的枷锁中解脱出来后,文学好不容易才有的几许启蒙式的精英意味面对雨后春笋般的大众文化转瞬间就荡然无存;文学理论90年代以来也失去了先前某种主张占据主导地位的局面而走向多元的探索;先前的文学定义——以极左的国家意识形态为批判对象并倡导回到文学自身的“纯文学”——亦捉襟见肘。可以说,文化研究在回答什么是文学的问题愈加艰难之时挺身而出,它不再耗费精神以寻求一个完美的本质性定义,而是从形而上的玄思转至形而下的探究。具体而言,研究的重心变为在哪一语境下某种东西被认作文学,文学又在该语境下发挥着怎样的功能。很大程度上,“何为文学”的本质主义进路被人们搁置或放弃,学者更大的兴趣在“文学何为”上。——这里似乎仍然不能回避对文学的认识,但此时的文学判断是功能性的。本质主义与反本质主义的冲突算得上是新世纪十年中特别重要的事件,它不仅牵涉到如何定义文学的问题,更涉及整个文学学科中的方方面面。尽管它们的冲突延续至今,然而,之前剧烈抨击反本质主义的学者也不得不认可并试图吸收其优点:譬如,打破文学理论的一家独白,走向多元,走向开放等等。

二

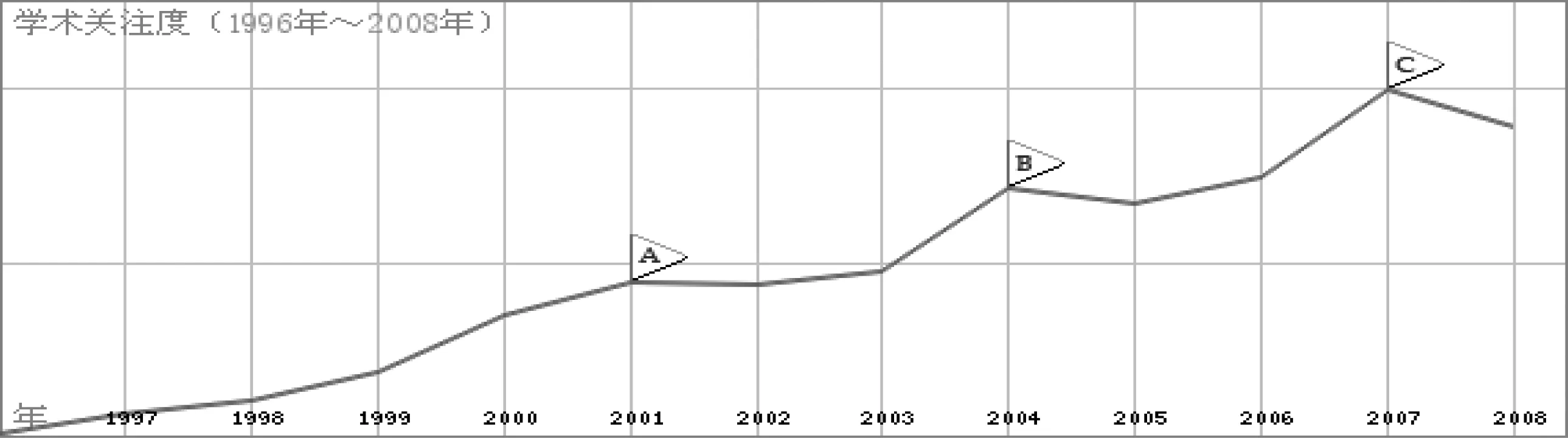

“话语”,从现代语言学里一个默默无闻的普通概念转变成为当代人文学科中撼人心魄的关键语词,法国思想家福柯可谓厥功甚伟:他第一个把权力与话语相互关联,致力于揭示话语这种社会实践活动中其内部结构所潜藏的复杂权力关系,这样一来,纯洁无暇的传统知识论与真理观等就褪去了神秘的面纱。虽然80年代后期就有徐崇温、李航、孟悦等人绍介福柯的话语权力理论,但自90年代后期以来,“话语”一词才渐趋流行,学术关注度呈节节攀升之势。*中国知网提供了“话语”一词在学界的接受简史,用它在文史哲范围内仅检索所涉期刊文章的篇目,1981-1990是99条(其中有94条是谈语言学的);1991-1995是208条,而1996-2000是663条,2001-2009是4237条。另,知网还给出了1996-2008年间“话语”学术关注度的曲线图:文学既然是一种话语,是权力话语的建构,是携带诸种权力关系密码的语言,那么,本质主义定义的诸多努力——无论是生动的形象、典型的性格还是曲折的情节、天马行空的虚构、特殊的语言等等——自然相形见绌。考虑文学是什么时,文学话语周边的多样话语理应进入视野:政治、经济、宗教、历史等等,正是与它们的比较、抗衡中文学得以定位自身。“文学周围发现愈多的关系,设立愈多的坐标,文学的定位也就愈加精确。从社会、政治、地域文化到语言、作家恋爱史、版税制度,文学处于众多脉络的环绕之中。每一重关系都可能或多或少地改变、修正文学的性质。理论描述的关系网络愈密集,文学呈现的分辨率愈高。”[5-6]正是秉持着这种关系主义的理念,《文学理论新读本》及《文学理论》[7-8]抛弃了那种文学理论写作的板块式定例——所谓文学本质论、文学创作论、文学作品论、文学欣赏论、文学批评论,并在话语思想的光照下剖析了文学的内部结构及其所处的外部关系网络。另一反本质主义文论的代表作《文学理论基本问题》则汲取了福柯的“事件化”方法,强调应该对所谓的本质或原理保持一种历史的与反思的态度,认清诸种曾经自明的文学普遍性观念皆为事件化之结果,它们均受群体归属、民族认同、文化教育、意识形态等等的制约。[9]20-22

显然,事件化与话语权力两者言异而神同,殊途而同归,都旨在构建一种带有后现代主义精神气质的文艺学。也有的学者虽未采用话语一词,但明确指出:本质不过是主体的人为设定,不同的人往往会从同一对象中寻出不同的本质,本质的多样化使其不再可靠;因此,应该舍弃本质式思维而代之以属性视角——“从以审美本质为中心的单一分析转向对文学的多重属性的综合研究。这使我们可以将文学的审美分析与政治、经济、社会、商业等属性的分析结合起来。”[10]68-69这实际上也是试图将文学置于多重话语网络中进行考察。对于文学知识分子而言,最有吸引力的问题莫过于文学话语如何参与到整个社会的风云变幻之中:文学话语与共时话语系统中的其它话语形式——如现实话语、政治话语、历史话语等——有着怎样复杂而难解的纠葛,文学话语如何被迫捍卫与积极颠覆其时的主流意识形态。在话语的关系网络中考察文学话语与其它话语系统之间的“对话、冲突、协调、分裂”绝非简单而粗陋的对比,而是聚焦于语言、修辞、叙事、文类等层面进行具体操作。[11]话语分析逐渐成为文学理论之焦点:它“充分肯定了新批评、俄国形式主义和结构主义的出发点——话语分析也是从语言开始的。但是,话语分析走得更远一些,以至于再度发现了话语与社会历史的隐秘联系。”[7]9换言之,形式主义学派确立了庞大的文学形式体系,这一成就被话语分析充分吸收,但其闭合式的结构又被成功突破,形式与历史被再度链接起来。作为文学研究,文学形式是话语分析不可跨越之起点,否则就有可能在文学作品中直接搜寻意识形态的蛛丝马迹,从而难逃庸俗社会学之窠臼。明鉴于此,有学者才致力于建构“形式美学”——“形式的审美规律”与“历史与形式的关系”为其两大主题,并强调应从“文学载体”、“文学文本”、“文学类型”、“风格形态”等入手“通过形式阐发意义,而不是超越形式直奔主题”[12]。

话语权力使得人们将文学批评置入整个社会的话语光谱中进行考量。作为一种特殊的话语形式,文学批评在与其他话语的角力中现出自我,但其相对稳定的边界并不具有永恒之意义,变幻莫测的历史语境会不断地销蚀其容颜。因此,百年来中国文学批评风格的多次转型,譬如从三言两语的即兴评点、灵魂在杰作中的遨游到一批抽象概念的陆续驻扎,就应该在共时态话语光谱的意义上去理解。若不然,抑郁症与怀旧病就会联袂登场:愤愤不平的指斥当今学院式批评的晦涩难解,满怀惆怅的追怀往昔古典式批评与80年代批评的光辉岁月。其实,没有必要在臧否某种文学批评的形式特色上耗费精力,而是应该探查在社会文化共时平面的众声喧哗中它是如何参与的、又发挥了怎样的作用。话语与权力之间密切的关系提醒人们“话语生产所诞生的话语关系与社会关系遥相呼应”,因此,“谁掌握话语生产的权力,谁掌握话语生产的技术,谁掌握话语生产的督察系统,这将成为一些至关重要的问题——文学批评的鉴别和判断即是从某一个方面分享了这些问题的意义。”[13]8话语权力亦更新了人们对文学史的认识与理解,“文学史的权力”开始浮出水面。有学者指出,中国文学史从胡适开始以写实主义的阅读与解释标准既确立了新的经典系列,又生产了对经典的经典性阐释;而且,它们通过文学史教育极大地影响了人们的文学观念、欣赏品位、价值判别等,写实观除左右中国几十年的文学阅读外还渗透到文学之外的其他艺术门类中。[14]154文学史拥有的权力关系所发挥的宰制作用可窥一斑,而从新经典成型的旅程中亦可发现经典系统与主流意识形态特别是教育体制间的密切关联,发现文学史特有的选择与排斥机制。其中的压抑与反抗既蕴含了重写文学史所不可或缺的隐秘动力,同时也暗示了重写可能带来的强大挑战性与震撼力。

三

从世界范围内来看,文论走过了一条从“文学理论”到“理论”再到“后理论”(或“理论之后”)的路线。中国文论界由于特殊的历史缘由而晚于西方几十年(西方是1960年代、中国是1990年代)才遭逢第一次转折,而对于新世纪发生的第二次转向则基本跟上了世界的步伐。文化研究的视角——具体而言是文化研究的兴盛及其反思,可以帮助人们弄清以上理论帝国的潮汐。何谓“文学理论”?韦勒克的意见早已成为学界之共识:应将它看做是“对文学的原理、文学的范畴和判断标准等类问题的研究”,它涵盖了必要的“文学批评理论”及“文学史理论”。[15]31韦勒克还指出文学理论如若不植根于具体文学作品的研究则不可能,即是说,文学理论是丰富的作品研究实践之总结与提升,因此它往往也理所当然地被人们寄予能够有效指导文学创作之厚望。随着“理论”的先锋接踵而至,这种对文学理论来源及其功能的想象顿然土崩瓦解。卡勒认为,“理论”并非“关于文学的理论”,但“它能说明实践的意义,能创造和再现经验,能建构人类主体——简言之,它就像是最广义的文化。”而“文化研究是我们称为‘理论’的实践,简称就是理论。”[16]45基于此,卡勒甚至认为文化研究可以包括并涵盖文学研究,它可以把文学当做一种比较独特的文化实践或文化表征去考察。理论的种类繁多,诸如政治学、经济学、社会学、思想史、哲学、人类学、语言学、心理学、性学等等,它们的影响逐渐溢出自己所在之领域。尽管处于文学领域之外且并非专为文学研究量身定做,但它们在语言、意义、思想、历史或文化方面的纷繁洞见却足以使文学研究获益匪浅。

伊格尔顿的《理论之后》是诱发国内文论界讨论后理论话题的最重要触媒。他在该著前言中明示这是为那些对文化理论现状感兴趣的人而作的,其主要内容是批驳已经成为正统的文化理论所存在的种种弊端。因此,准确地说,伊格尔顿所言的“理论之后”应该是文化理论之后,是对文化理论进行的深入反思,而绝非什么耸人听闻的“理论的终结”。无论如何,人们再也不能悠然地踱回前理论的桃花源。伊格尔顿开篇就以颇带忧伤的口吻向世人诉说文化理论黄金时代的逝去:“雅克·拉康、列维-施特劳斯、阿尔都塞、巴特、福柯的开创性著作远离我们有了几十年。R.威廉斯、L.伊利格瑞、皮埃尔·布迪厄、朱丽娅·克里斯蒂娃、雅克·德里达、H.西克苏、F.杰姆逊、E.赛义德早期的开创性著作也成明日黄花。从那时起可与那些开山鼻祖的雄心大志和新颖独创相颉颃的著作寥寥无几。”[17]3这里的“开创性著作”尤为值得注意,伊格尔顿正是以此为标杆来裁量那个云蒸霞蔚般涌现大师的年代之后的理论业绩:与他们卓越的原创性观点相较,紧跟着的一代人未能拿出真正有创新意义的理论产品与前人媲美,不过是步履蹒跚地紧跟在大师的身后注解、阐释、评论与运用现有的成果罢了。尽管伊格尔顿并未否认新的世纪终将拥有自己的一批精神领袖,但至少目前我们依然在消费历史消费理论,在理论大师尚未现身的时代,理论只能是短暂的休眠,从而进入一个原有理论的融合发酵期:人们将在很长一段时间内不得不无奈地背负理论的工具箱跋涉于文学作品的莽莽丛林。这是“理论之后”的一层意思,更重要的另一层意思是,伊格尔顿断言文化理论经过长期的发展已经学科化、体制化,其中的诸多偏向应予纠正。

所谓“后”者,回望也,总结也,反思也。一向犀利而能言善辩的伊格尔顿几乎是在轻松谐谑中完成了他对文化理论的褒贬。文化理论将性的研究合法化,人类之生存自此不仅与严肃的理性、崇高的真理紧密相关,也与那些活泼的幻想及卑下的欲望纠葛不已。遗憾的是,当研究的范围豁然开朗后文化理论未能冷静地把握好其中的尺度,而是性迷心窍——伊格尔顿将之喻为一个长期独身的中年教授在不经意间与性邂逅进而狂补已逝的韶华青春。学术界悄然之间完成了时髦的身体学转向,问题在于当性感的、色情的与交欢的人体被津津乐道时,饥饿的、劳作的、被剥削的身体却被束之高阁。文化理论的另一成就是将大众文化排进了正规学术研究的日程表,芸芸众生被置之不理的日常生活浮出水面,高雅的学问不再于深深庭院中顾影自怜,而是心满意足地流连忘返于大众传媒、购物中心、密室香闺与秦楼楚馆,然而,学问回归日常生活后它原有的批评生活的能力却被人们轻易地忘之脑后。而文化理论中甚为火爆的后殖民研究则顺应了后革命的时代潮流并将注意力从政治移至文化,话语与欲望取代了失败的戈达尔与格瓦拉之后却难掩其中政治上的悲观主义及对文化的过度迷恋、过高期望。伊格尔顿上述对文化理论的针砭虽以西方文论界为背景,但对于与其接轨并大力实践文化理论的中国文论界同样可以起到有则改之无则加勉之功效。

当然,伊格尔顿对文化理论的反思亦有不尽人意处,譬如,他对后现代主义的分析并未真正触及某个后现代主义者的任何具体著作中的观点,而是笼而统之的信手拈来,潇洒的批判虽然酣畅淋漓,但难免有漫画化之倾向及捕风捉影之嫌疑。另外,一直被视为反本质主义文学观杰出代言人的伊格尔顿在《理论之后》中出人意料的为本质主义高声喝彩。何以如此?我们发现,就是在那本闻名遐迩的《二十世纪西方文学理论》中,伊格尔顿对后现代主义已有少许的微词了,这种“微词”十多年后更演绎成一本批判后现代主义的专著——《后现代主义的幻象》(1997),也淋漓尽致地体现在其后他对“文化理论”的讨伐上——是为《理论之后》(2003)。因此,这样的判断似乎水到渠成:在文学领地之外,伊格尔顿并非如人们所期望的那样一以贯之、勇往直前,而是表现出更多的犹疑或审慎。他并未矢口否认后现代反本质主义的战果及优点,尽管着墨于这方面的文字显得有些吝啬——他实在不愿为此大唱赞歌,而是执着地发掘后现代主义的B面,并不失时机地亮出自己的利刃。伊格尔顿在后现代思潮于学界风起云涌时不是一个随大流的“投机者”,毋宁说,在某种程度上他有点儿不合时宜地站在了后现代的对立面,不停地指责对方,但却为臭名昭著的本质主义费尽心机的百般辩护乃至大喝其彩。因此,当学者在讨论伊格尔顿究竟是认同本质主义还是反本质主义的问题时,最起码的要求是应该把上面所谈的两个方面(文学及其他领域)清楚地分辨开来,决不能混淆而论——这在先前的论争中数见不鲜,结果自然是各说各话或各自表述,遗憾的是,大家根本就没有在同一个路口相遇过。另一方面,将两者分开也有利于文论界理直气壮地征引伊格尔顿的反本质主义文学观,而不必心虚地在意本质主义者的冷嘲热讽。

参考文献:

[1] 蔡 翔.专业主义和新意识形态[J].当代作家评论,2004,(2).

[2] 刘小新.文化研究的激进与暧昧——评李陀主编的“大众文化批评丛书”[J].文艺研究,2005,(7).

[3] [美]布鲁姆.影响的焦虑[M].徐文博,译.南京:江苏教育出版社,2005.

[4] [美] 薇思瓦纳珊.权力、政治与文化——萨义德访谈录[M].单德兴, 译.北京:三联书店,2006.

[5] 南 帆.文学研究:本质主义,抑或关系主义[J].文艺研究,2007,(8).

[6] 南 帆.关系与结构[M].长春:吉林出版社集团有限责任公司,2009.

[7] 南 帆.文学理论新读本[M].杭州:浙江文艺出版社,2002.

[8] 南 帆,刘小新,练暑生.文学理论[M].北京:北京大学出版社,2008.

[9] 陶东风.文学理论基本问题[M].北京:北京大学出版社,2007.

[10] 王一川.文学理论[M].成都:四川人民出版社,2003.

[11] 南 帆.文学的维度[M].上海:上海三联书店,1998;北京:中国人民大学出版社,2009.

[12] 赵宪章.形式美学与文学形式研究[J].中南大学学报:社会科学版,2005,(2).

[13] 南 帆.理论的紧张[M].上海:上海三联书店,2003.

[14] 戴 燕.文学史的权力[M].北京:北京大学出版社,2002.

[15] [美]雷·韦勒克,奥·沃伦.文学理论[M].刘象愚,等,译.北京:三联书店,1984.

[16] [美]乔纳森·卡勒.当代学术入门:文学理论[M].李 平,译.沈阳:辽宁教育出版社,1998.

[17] [英]特里·伊格尔顿.理论之后[M].商 正,译.北京:商务印书馆,2009.