内外一体、浑然天成

——评曹明伦所译之《莎士比亚十四行诗集》*

2011-11-17甘雪梅

甘雪梅

(内江职业技术学院,四川 内江 641000)

内外一体、浑然天成

——评曹明伦所译之《莎士比亚十四行诗集》*

甘雪梅

(内江职业技术学院,四川 内江 641000)

诗歌作为音韵与意义浑然天成的纯文学形式,其形式与意义之间具有复杂的互动关系。曹明伦在所译的《莎士比亚十四行诗集》中把握住了莎诗特有的神韵、音韵以及形韵,并巧妙地使莎士比亚十四行诗之音义特征在译诗中得到了再现。

莎士比亚十四行诗集;译诗;内在之美;音形之美

诗歌作为一种“与音乐、舞蹈同源的”(朱光潜,2005:7)艺术,乃声音、形式与意义之结合。正因为如此,诗歌翻译对译者提出了极高的要求。译者既需把握住诗歌的意义与神韵并使之成功再现,又需在此基础上尽力再现原作之音形特征得为译入语读者所接受。曹明伦在所译的《莎士比亚十四行诗集》时,很好地把握了原作的语言与内容,意义神韵与音韵节奏之间那种像果皮与果实一样浑然天成的关系,成功还原了莎士比亚十四行诗集独特的韵式节奏和丰富深刻的意象比喻,再现了莎士比亚十四行诗在内容和节奏韵式间特有的紧密关系,并将其呈现在译入语读者面前。

一、内在之美

诗歌翻译中,“原作的语言和内容像果皮和果肉一样浑然天成”(曹明伦译)(Benjamin,1992:76)的关系,“忽略了‘内在价值’的‘漂亮衣裳’肯定会布满皱褶”(曹明伦,2007b(3):79)。因此,曹明伦教授认为,应“在神似的基础上追求最大限度的形似。”(曹明伦,2008b:18)

这一翻译理念在其译诗集中尽显无遗。莎士比亚十四行诗集中,诗人在前126首十四行诗里歌颂了他与一位青年男子间炽热的友情,并描述了诗人因友人背叛友情产生的悲愁懊恼之情,后部分则主要描述对一名黑发女子的爱情,整本诗集以爱情友情为主线,引出了对易逝青春、社会弊病、世事变迁、人心叵测等的深思,使得十四行诗传统的主题范围得到了扩展,跳出了爱情的苑囿,放眼于生活。

广阔的题材,潜藏的深意,丰富的隐喻和意象,为理解莎士比亚十四行诗增加了难度,而曹明伦教授凭借其对西方文化的精通,在译诗过程中对莎诗的主题、寓意、意象等把握得非常精当,在该译诗集中,他添加的百余条注释就可表明这点。注释中引用了《圣经》和古希腊、罗马神话中的故事与典故,使读者对莎诗中某些令人困惑之处豁然开朗。而做出的大量详实而令人信服的注释,既传播了莎诗中的历史文化知识,又很好地还原了莎诗的历史文化语境。此外,从《翻译中的历史语境和文化语境——莎士比亚十四行诗汉译疑难评析》(2007b(3):79-85),《莎士比亚十四行诗翻译研究》(1997(3):11-14)以及《我是否可以把你比喻成夏天——兼与沈弘教授商榷》(2008a(3):35-40)等论文中我们也可以看出曹对莎诗的翻译所需的西方文化的精深研究,侧面看出在莎士比亚十四行诗的翻译过程中付出的艰辛努力。

二、衣之美

曹明伦在译莎士比亚十四行诗时,既不忽视诗人“最有内在价值的东西”(2007b(3):79),也不忘“小心翼翼地拿走诗人晾出来的漂亮衣服”(同上),在译诗集中很好地再现了莎体诗的音韵特点。

莎士比亚十四行诗被后世称之为莎翁十四行诗体,又被称之为英国十四行诗体,在英国文学史及世界文学史中有着重要的文学地位。其魅力亦得益于其独特复杂的音韵特征。莎士比亚十四行诗集中的诗除第126首之外(英雄双行体),皆为莎翁十四行诗体,由三个四行诗节外加一个相互押韵的双行诗段组成,韵脚通常为 abab,cdcd,efef,gg,每行五个重音,十个音节(即抑扬格五音步),前三节的四行诗交叉用韵,下一节在前一节的基础上更上一步,浑然天成的达到高潮;进入警句式的偶句结尾。警句结尾多为长元音,使得整首诗极富戏剧性和震撼性,结尾亦显得意蕴悠长。这样复杂的韵式结构使得诗之节奏随诗人情绪或激昂,或跳跃,或舒缓,或绵长,其音韵节奏之变化始终随意义变化而变化,诗人的多种情感由此得到了很好的展现。

如在第43、44、45、46首诗中,莎翁以紧凑的节奏表达爱人间火花四溢,折磨人心的张力,在第60、63、64、65首中以一步紧逼一步的步调再现时不待我,岁月催人老的无奈命运,以或缓或急的节奏反映了潮长潮落沧海桑田世情万象一般。

以第64首为例

诗中,诗人感叹时间之手将无情地掩埋一切,埋葬浮华、侵朽青铜、吞噬王国、衰朽万物,也终会带走诗人的爱友。诗歌音义浑然天成:时间缓慢而无情的悄悄改变一切,并将带走诗人爱友,知道结局却又无力改变;诗的节奏由缓到急又由急到缓,而肃穆、沉重与无奈的意蕴更是在结句里尽显无遗。

而音韵在营造气氛和表达主题上不得不说是功不可没。首先,前3节交叉用韵,浑然一体。第一节描述漫漫长河中青铜浸朽,城堡坍塌的过程共用了20个长元音和双元音(每行五个),末尾单词元音为/ei/。长元音与双元音的使用,以及双元音/ei/的重复收尾营造出肃穆沧桑的悲凉氛围。而第2节场景转换为大海与陆地王国的宏大场面。再至第3节,则从宏大的天地回到自身,并叹息时间也终将带走诗人的爱人。第2、3诗节,每行的长元音、双元音减至四个(第2节第2行仅有两个),使节奏骤急,从而使前3个诗节一节紧扣一节,通力营造出一种时间之手愈逼愈急,命运之镰愈来愈近,诗人却无力逃脱的绝望气氛,最终以合口长元音结尾的偶句收尾进一步表现出诗人无可奈何人终逝的无力心境。

正是由于这种环环相扣逐渐达到高潮的戏剧性的音韵效果与诗行的内容产生的共鸣,这种音与形、声与义间的浑然一体增加了诗歌的表现力和艺术张力,凸显出了莎体诗独特的艺术效果,但同时,这也给译诗者们带来了极大的困难。

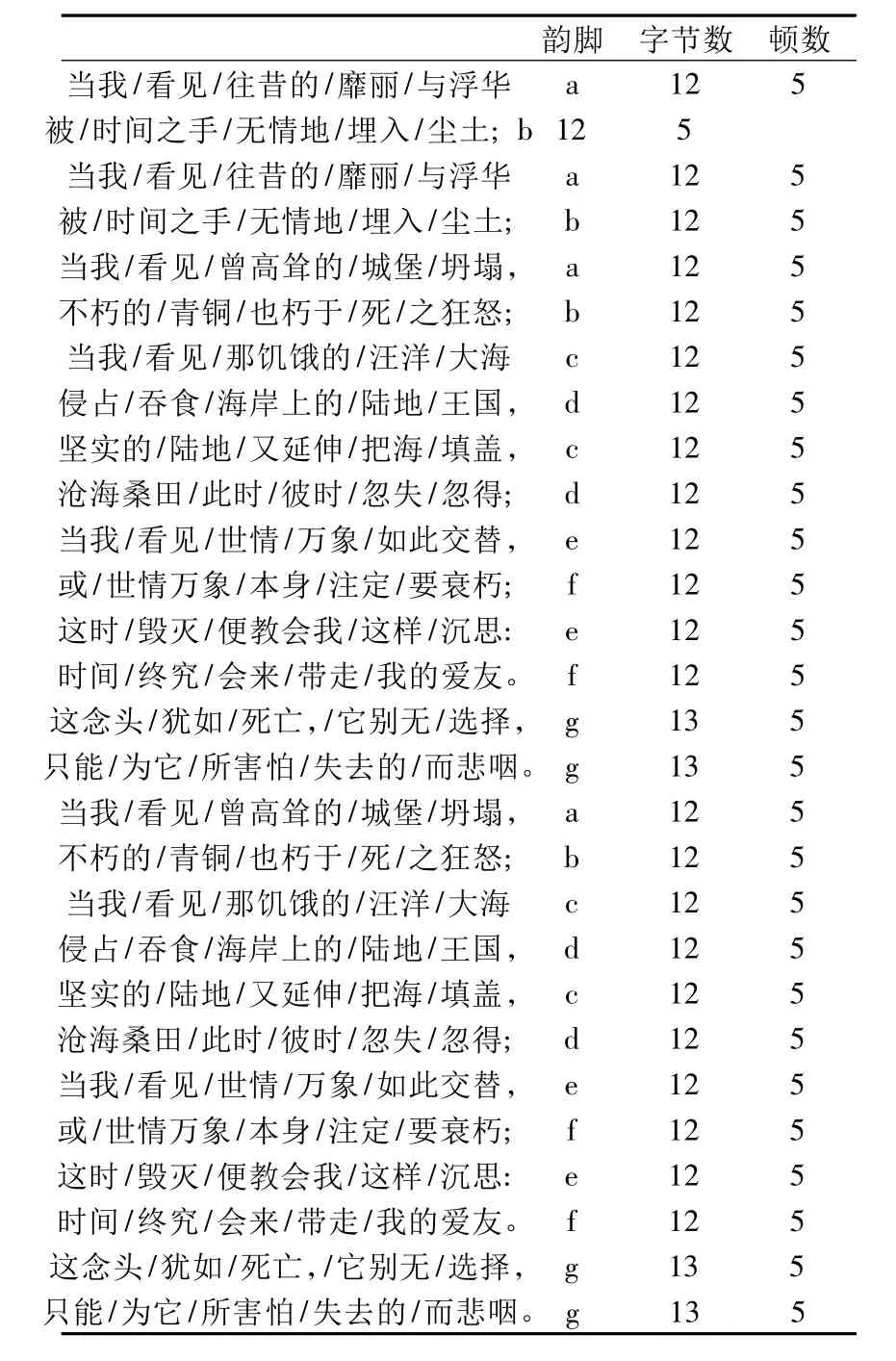

无疑,追求“在神似的基础上追求最大限度的形似”(曹明伦,2008b:18)的曹译莎体诗很好地处理这之间的关系。在其译诗集中,译诗韵脚多为abab/cdcd/efef/gg,前三节均每行五顿,每行12或13个汉字,后面的对偶句通常比前三个诗节略长,为13或14字,译诗工整统一、节奏感强,再现了莎体诗工整的格律美和语言的庄重感,保证了译诗在音节格律上的和谐、统一、完整。

仍以我们上面所说的第64首为例。

a 12 5被/时间之手/无情地/埋入/尘土;b 12 5当我/看见/往昔的/靡丽/与浮华 a 12 5被/时间之手/无情地/埋入/尘土; b 12 5当我/看见/曾高耸的/城堡/坍塌, a 12 5不朽的/青铜/也朽于/死/之狂怒; b 12 5当我/看见/那饥饿的/汪洋/大海 c 12 5侵占/吞食/海岸上的/陆地/王国, d 12 5坚实的/陆地/又延伸/把海/填盖, c 12 5沧海桑田/此时/彼时/忽失/忽得; d 12 5当我/看见/世情/万象/如此交替, e 12 5或/世情万象/本身/注定/要衰朽; f 12 5这时/毁灭/便教会我/这样/沉思: e 12 5时间/终究/会来/带走/我的爱友。 f 12 5这念头/犹如/死亡,/它别无/选择, g 13 5只能/为它/所害怕/失去的/而悲咽。 g 13 5当我/看见/曾高耸的/城堡/坍塌, a 12 5不朽的/青铜/也朽于/死/之狂怒; b 12 5当我/看见/那饥饿的/汪洋/大海 c 12 5侵占/吞食/海岸上的/陆地/王国, d 12 5坚实的/陆地/又延伸/把海/填盖, c 12 5沧海桑田/此时/彼时/忽失/忽得; d 12 5当我/看见/世情/万象/如此交替, e 12 5或/世情万象/本身/注定/要衰朽; f 12 5这时/毁灭/便教会我/这样/沉思: e 12 5时间/终究/会来/带走/我的爱友。 f 12 5这念头/犹如/死亡,/它别无/选择, g 13 5只能/为它/所害怕/失去的/而悲咽。韵脚 字节数 顿数当我/看见/往昔的/靡丽/与浮华g 13 5

与原诗比对可以发现,译诗与原诗五音步抑扬格的诗行节奏相近,韵脚上完全契合。却又不是对原作音步、诗句形式的生硬照搬,如在1、2诗行里为了符合汉语行文特征将两行做了适当的语序调整。逐句与原诗比对,除1、2诗行外,其它12行竟能逐词对应,且用词准确贴切。此外,译诗节奏分明、音韵和谐,特别是译诗中较难处理的转行(1、2行,5、6行)流畅自然,完全符合中国人阅读习惯。很明显,整首诗在理解确、神韵得、字眼切的基础上进一步做到了音节合,体裁切 ,因而如原诗一样浑然天成,不见雕凿之匠气。

三、内外一体

事实证明,“只要译者才识兼备,译法得当,保持英语十四行诗韵式的中译文仍有可能保持原诗统一、平衡、和谐等美学特征,让译文读者感受到语音和语义的跌宕起伏,感受到节奏上的舒缓张弛。”(曹明伦,2008b:17)

作为译者,曹明伦教授始终把握诗歌的内在之美,知原作者心之所感之物,追求神似的基础上最大可能的再现原诗音韵格律特征,从而使“目标语文本与源语文本之间的意义更加相当,语义更加相近,文体更为相仿,风格更为相称”,(曹明伦,2007a:220)“使读者能通过译文知道、了解,甚至欣赏”(2007c(4):5)莎士比亚十四行诗丰富的文化内涵和独特的音形特征。正是如此,《莎士比亚十四行诗集》之曹译本方能内外一体,浑然天成,尽显莎翁本色。

H059

A

1006-5342(2011)08-0053-02

2011-05-27