太谷秧歌的传承现状和对策

2011-11-12智联忠

文/智联忠

中华民族有着悠久的历史和灿烂的文化,戏曲综合了诗歌、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑等艺术,而成为一门独特的艺术,是中华灿烂文化中重要的组成部分。在丰富的戏曲剧种中,我们有高雅、细腻、经过文人雕琢的昆曲,也有韵味讲究、程式性较强的京剧,还有以梆子击节的秦腔、蒲剧、晋剧等情感激越、韵味独特的梆子腔剧种,另外,还有许多活跃在民间的自由活泼的地方小戏,太谷秧歌就是其中的一种。关于太谷秧歌,在过去并没有得到重视,相反它和其他民间小戏一样被看作是鄙俗的东西,因此在各类史书和文献资料中均没有专门的记载和说明。但是,太谷秧歌以其优美、丰富的曲调,生活化、情趣味十足的剧情以及自由、活泼的表演独具魅力,至今仍活跃于太谷、祁县、榆次、平遥、文水、交城、太原、清徐等十余个县市。

一、太谷秧歌发展史简述

太谷县,位于山西省晋中盆地东北部,唐虞时代,有奥壤之称。周襄王时,晋侯以阳地赐大夫处父为食邑,始有阳邑之称,隋开皇十八年(598)更名为太谷,沿用至今。太谷历史悠久,有着深厚的文化底蕴,商代太谷属箕国,有“箕子故里”之称,战国时西仉村人氏、孟子的母亲——仉氏和唐代伟大的现实主义诗人白居易的故乡也是太谷。丰厚的文化资源为太谷秧歌的形成发展奠定了坚实的文化基础,在经济方面太谷地区繁华的商业更为太谷秧歌以及其他的艺术样式的发展提供了有利保障。清中期以后盛传着这样的民谣——“金太谷,银祁县,吃喝不完米面的榆次县”,这则民谣充分反映了当时太谷繁荣、富足的社会面貌,作为晋商故里的太谷以“金”字列在了首位,足见其不可动摇的经济和社会地位。

历史文献中虽没有对太谷秧歌进行记载,但在太谷民间却有这样的传说,“庄王耍丑耍的好,正宫娘娘把头包,真龙天子唱秧歌,满朝文武把锣敲”。这里所说的庄王即五代十国时期后唐皇帝唐庄宗李存勖,历史上他昏庸无知,骄横奢靡,但对戏曲却十分偏爱,这说明在后唐时期可能已经出现秧歌了。“秧歌”一词的本意,大多数学者认为指的是稻农在田间插秧时所唱的歌,亦即老百姓在田间地头,闲暇之时哼唱的小调。赵尚文在《梨园夜话》中则认为“‘秧’者‘小’也,比如树秧就是小树苗,蛤蟆秧子就是小蝌蚪,秧歌就是小歌小调的意思,也并非专用于田间劳作”[1](P28)。笔者比较赞同这种看法,虽然没有定论说明“秧歌”到底是什么意思,但如果理解成短歌小调的话,与秧歌戏短小活泼的形式是比较吻合、贴切的。太谷秧歌是起源于山西晋中太谷,由太谷民间小调逐渐融入舞蹈、武术发展而成的民间小戏。其渊源可追溯到唐宋时期,这一时期盛行于民间农事劳动和民俗活动中的民间小调与里巷歌谣应该是其形成发展的母体。唐宋年间,竹马、旱船、打花鼓、踢球等民间艺术传到北方,融入秧歌中,形成了载歌载舞的“闹秧歌”,成为民间社火中重要的组成部分。宋元时期,经过几次民族大融合,北方匈奴民族音乐“胡茄十八拍”融入秧歌中,大大丰富了太谷秧歌的调式。[2]明后期“闹秧歌”活动分化为以舞蹈为主的“过街秧歌”和以说唱为主讲述故事的“地秧歌”,自此太谷秧歌便开始逐渐向戏曲化的方向发展了。到了清中叶,太谷商业发展繁盛,乾隆晚期至光绪二十六年(1900)以前,是太谷商业最为鼎盛的时期。“当时的太谷城,是山西的商业中心。作为商业的集散地,‘百货所极,列为肆廛,行者不得顾,御者不得旋’,有‘旱码头’、‘小北京’、‘金太谷’之誉,‘谈三晋富庶之区者,无不于谷首屈一指’”[3](P175)。

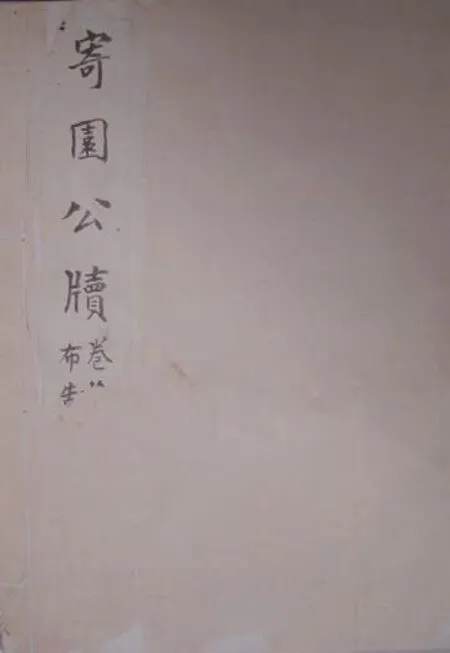

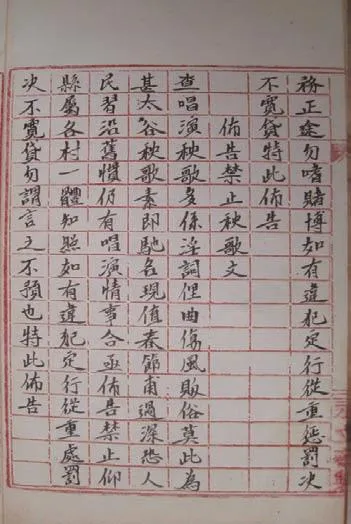

太谷县秧歌繁盛,“全县有秧歌班社活动的村镇多达166个。占自然村总数的50.4%。最早有东炉、贯家堡、北六门等村的班社,活动于光绪十年(1884)左右”[3](P502)。乾隆六十年版《太谷县志·宦绩》对孟潜的记载中写到:“建书院,举贤良,革不便于民者十余事,讼风顿息,民间编为歌谣,远近传颂之……”[4](P13)可以窥见,当时的民间歌谣中已经编写了名人轶事,在歌舞基础上附上一定的反映生活的剧情,自此太谷秧歌便完成戏曲化了。“光绪二年,太谷有了专业秧歌班社。太谷坡底秧歌艺人创办了武秧歌,后传入南、北张村、贾家堡等地,太谷贾家堡艺人高保承,邀请晋剧名手‘二蛮旦’采用‘落西调’演出《翠屏山》、《杀嫂》等剧目”[5](P1)。自民国八九年起,太谷相继成立了风搅雪班、双梨园、荣盛园和太谷秧歌剧团,太谷秧歌逐步发展。在《寄园公牍》布告一卷中有《布告禁止秧歌文》(1):

查唱演秧歌,多系淫词俚曲,伤风败俗莫此为甚。太谷秧歌素即驰名,现值春节甫过,深恐人民习沿旧惯,仍有唱演情事,合亟布告禁止。仰县属各村,一体知照。如有违犯,定行从重处罚,决不宽贷,勿谓言之不预也,特此布告。

知事 安恭己

中华民国九年

这是“太谷秧歌”第一次出现在文献中。这则材料虽为禁止布告,但却说明了太谷秧歌在民国九年(1920)即驰名各地,其发展最起码在清中叶。

图1 《寄园公牍》

图2 《布告禁止秧歌文》

民国成立之后的二十年间,农村秧歌班社迅速发展,“风搅雪”班社风靡一时,秧歌、晋剧同台演出,相得益彰。“中路梆子名鼓师高锡禹(狗蛮)与秧歌艺人改编出《改良算账》、《锄田》等剧目,并给秧歌的伴奏加上了弦乐,使其日渐完美。太谷县的侯富全、王连惠等名艺人合编了《十家牌》、《打冻凌》、《游神头》,广泛传唱,经久不衰”[6](P111、112)。此时涌现出了李俊卿、吕达(牛牛丑)、刘连连(连连丑)、温薛云(疙抿壶)、刘祖富(大要命)、程忠(活要命)、董世俊(有儿旦)等大批知名艺人。“进入民国,商业由盛渐衰。‘七七事变’之后,更受日军之抢掠和阎政权苛政之摧残,商业被毁十之八九,一蹶不振”[3](P175)。经济的衰微加上社会的动荡,太谷秧歌的发展受到了严重的破坏,同时,中路梆子艺术上逐渐成熟,出现了丁果仙、程玉英、冀美莲、牛桂英、郭寿山等名演员,晋剧流布范围逐渐扩大,秧歌演出市场大大缩小,影响减弱。太谷秧歌曾于清中叶在晋商的推动下获得了快速发展,创作了大量的剧目,从清代末期至今,近百年的时间中,有剧名可查者330多个。其中1875-1911年有161个,1912-1948年有118个,1949-1983年有54个。[7](P29)现在有据可考的剧目有300多个,曲调400多个,截至目前笔者收集到的已经出版的剧本有256个。根据目前收集到的资料可以看到,抗战时期太谷秧歌无论在内容上,还是艺术形态上都停滞不前,还出现了不少艺术水平低下、内容低俗的作品,离人民生活越来越远。不过在晋绥区七月剧社、人民剧社也创作演出了《交城山》、《闹嘴舌》、《以毒攻毒》等秧歌,紧密配合了抗日宣传活动。在新版《寿阳县志》中曾记述:“寿阳地区流传的秧歌主要是晋中秧歌,它原为太谷秧歌,解放后,也称祁太秧歌”[8](P473)。1952年11月,榆次专署文教局成立祁太秧歌研改社,历时四十余天解散,从此便有了“祁太秧歌”的称谓。1955年榆次集中晋中地区秧歌艺人成立了秧歌剧团,因艺人来自太谷、祁县、交城、文水、榆次等晋中各地,故而称为“晋中秧歌”。该团历时15年,培养了第一个太谷秧歌女演员邱金兰(艺名“盖平遥”),演员性别的突破推进了太谷秧歌在艺术上新的发展。1978年3月,太谷秧歌剧团成立,团址设在太谷城内,演职人员共69人,其中演员31人。业务机构分编导、演员、乐队、舞美、后勤五大组。演出剧目既有《卖元宵》、《偷南瓜》、《看秧歌》等传统剧目,也有《许九经当官记》、《梁山伯与祝英台》等移植改编剧,还有《李双双》、《黑妮相亲》等现代戏。[3](P503)太谷秧歌剧团的成立,为其进一步繁荣提供了广阔的舞台。1988年太谷秧歌协会成立,其发展进入了第二个繁荣的时期,这一时期出现了大量的业余秧歌班社,农村班社发展得十分迅猛。同时也出现大量的演员,这一时期女演员大量登台,对秧歌艺术的发展起了重要的推动作用,当时活跃在舞台上的太谷籍的太谷秧歌名演员就有四五十人。

二、太谷秧歌传承现状概述

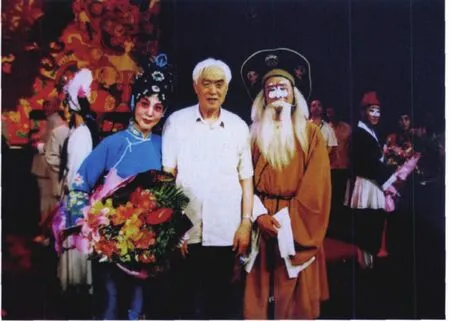

图3 太谷秧歌参加中国非物质文化演出

图4 太谷秧歌演员与中国艺术研究院前党委书记曲润海合影

太谷秧歌是起源于太谷,以家庭琐事、民间习俗、社会风尚为主要题材的民歌体地方小戏,其曲调丰富优美深受人民的喜爱,广泛流布于祁县、榆次、清徐、平遥、介休、文水、交城、小店、晋源、古交、寿阳、平定等十余个县市。其行当分生、旦、丑三门。生分:文生、武生、老生、须生、娃娃生;旦分:花旦、青衣、小旦、老旦、彩旦、妖旦;丑分:大丑和小丑。特技有:梢子功、水袖功、髯须功、手绢功等,这为刻划人物、叙述剧情奠定了表演基础。音乐伴奏方面,起初只有武场,没有文场,在鼓板的指挥下,以马锣、铰子与铙钹和小锣形成了“皮且宫”的节奏类型。现在武场打击乐有:鼓板、马锣、铙钹、铰子、小锣、小镲、木头、镗鼓、战鼓、碰铃、木盂、吊镲、狗娃娃。文场乐器有:板胡、二胡、大三弦、低胡、锁呐、扬琴、琵琶、笙、笛子,现在还加了电子琴和大提琴。太谷秧歌曲调丰富,由于民歌体的特点过去多为“一剧一曲”即一个剧目一个曲调,有多少剧目就有多少曲调。

太谷秧歌曾在清末民初之际兴盛一时,这是为什么呢?首先,太谷秧歌的内容深刻、及时地反映了当时的社会现实,贴近老百姓的生活。八年在外从商回家探妻的张公子(《张公子回家》)、从商回家与妻算账的张三(《算账》)、离别妻儿准备上包头经营商号的王二郎(《上包头》)等一大批商人形象出现在了剧作中。《卖元宵》、《卖高底》、《卖胭脂》等反映了小商贩活动。《偷南瓜》、《偷点心》、《游神头》等剧反映了老百姓的日常生活。其次,太谷秧歌充分反映了人们的思想情感,顺应了个性解放的历史潮流。《绣花灯》中姐妹二人元宵节前夕赶着绣花灯,以梁祝等古人相爱的故事作比,表达了封建时代少女追求婚姻自由的理想。《打冻凌》取材于当时当地的真人真事,内容讲花庄儿姑娘杨叶子,幼年丧双亲,七八岁时即由兄长包办与侯城村怠受订亲。八九年后,三十余岁的怠受以卖“冻凌”为名,到花庄儿偷偷相亲。叶子出门打(买)冻凌,厌恶怠受丑陋无能。当其兄告知此人就是与她订亲的男人时,她以死相胁,最终其兄无奈,只好到侯城退了这门亲事。这些剧目反映了当时人们追求自由爱情,自主婚姻的观念,甚至像《洗衣计》这样的描写婚外情的戏,也在张扬体现着思想解放的要求,从这一点上讲太谷秧歌促进了思想的解放,这也是其获得较快发展的重要原因之一。第三,太谷秧歌的演出形式生动活泼,亲切自然,契合了观众的审美趣味。《偷南瓜》讲一农妇因怀孕想吃南瓜又没钱买,路过瓜田偷了几个瓜,被看瓜大伯抓住,几经央求老伯不仅放了她还多送她几个瓜。该剧在表演中,衬词极多,“家住祁县在城(咿么)南,我老汉今年七十三,要知道我老汉的名和姓(呦),(得儿了丢咿达丢)我老汉的名儿(呦),(伊儿呦伊儿呦那么哼咳咿达丢),刘老头儿(么咿哎呦)”(2),而且在表演上也很热闹,二人的对唱,节奏较快气氛活跃。《卖元宵》讲的是卖元宵的小伙调戏买元宵的姑娘,姑娘的嫂子听错了却把卖芫荽的打了一顿,最后姑娘澄清事实,并向卖芫荽的小伙道了歉。由于“元宵”和“芫荽”用太谷话说出来非常相近,故而出现了打错人的笑话。像以上这样反映生活小事,表演活泼的戏很多,而且是其主要特色,这与大众要求简易明快、轻松风趣的要求是完全符合的。再次,从经济等外在原因来看,太谷秧歌从清中期走向繁盛以后,有“中国华尔街”之称的太谷,以及祁县、平遥等地的商人对太谷秧歌的发展和传播起了巨大的作用。一方面,商人为其发展提供了资金支持;另一方面,商人遍及之地太谷秧歌也有所流布;另外,他们长期在外把别的地方好的曲调、故事带回太谷,从而进一步丰富、推动了太谷秧歌的发展,比如《小放牛》、《苏三起解》、《李三娘推磨》、《踢绣球》等。

进入21世纪以来,太谷秧歌的发展发生了较大变化,其繁盛局面已经不见了。太谷秧歌丰富、独特的曲调是一笔宝贵的资源,短小活泼的表演形式易于反映生活,为群众所喜闻乐见,这些都是它的优势;但是当前秧歌艺术停滞发展,没能及时反映现实生活成为了制约秧歌发展的突出问题。解放后太谷秧歌最为活跃繁荣的时期大约在20世纪70年代末80年代初到2003年左右。近年来其发展已出现了诸多危机,自2007年成为国家级非物质文化遗产以来,太谷秧歌得到了更多的重视,发展状况比前两年有所改善,不过仍令人十分担忧。

(一)专业剧团方面,2002—2007年,太谷秧歌剧团有:太谷县永红秧歌剧团、太谷县秧歌剧团、太谷县建桃秧歌剧团、太原南郊玉花秧歌剧团、太谷县秧歌协会青年实验团、交城县青年秧歌剧团,这些剧团大多没能长久办下去,人员也多有变动。截止到2010年9月,太谷县现有的剧团有:

1.山西太谷秧歌艺术团,白利明任团长,演员有:董美仙、籍红玉、彭玉花、白美云、孙贵明等人,加上鼓师、琴师等其他工作人员共有20多人。上演剧目有:《洗衣计》、《劝戒烟》、《割青菜》等38个传统秧歌剧,《绣花女传奇》、《三杀生身母》、《刘家庄》等11个移植改编大型历史剧,晋剧《喜荣归》、《走山》、《投县》;此外还进行流行歌曲联唱。

2.山西省太谷县董燕燕秧歌剧团,乔介洪任团长,董燕燕任业务团长,演员有董燕燕(“晋秧珠”)、许秀娟(“玻璃脆”)、刘双寿、杨玉仙(“架子生”)等人,加上鼓师、琴师等其他工作人员共20多人。上演剧目有:《算账》、《换小姨》、《偷南瓜》等37个传统剧目和《哑女告状》、《刘家庄》、《福寿图》等11个移植改编本戏。

3.太谷县二亲亲四娃旦秧歌剧团,二亲亲任团长,四娃旦任副团长,演员有二亲亲、四娃旦等演员,加上鼓师、琴师等其他工作人员共20多人。演出剧目有:《偷点心》、《送丑女》、《回家》等传统剧目;《碾磨记》、《卖苗郎》、《母老虎巧斗女阎王》等移植改编本剧。

此外,还有太谷县建桃秧歌剧团、“彩灯”的剧团、交城米智桃的剧团、文水三狗子的剧团。需要强调的是,所有这些剧团都是私营剧团,政府对他们没有任何的资助,他们自负盈亏,由于一年秧歌剧团平均演出场次在230多场,每场戏价2400元左右,演员的收入并不好,生存所迫,经济效益的追求是他们的首要目的,对于剧团以及剧种的发展无暇顾及。

(二)秧歌演员方面,从以上几个专业剧团,主要是山西太谷秧歌艺术团、山西省太谷县董燕燕秧歌剧团、太谷县二亲亲 四娃秧歌剧团的演员来看,他们大多是太谷籍的演员,太谷县二亲亲 四娃秧歌剧团中演员大部分是文水的。

1.在年龄结构上,演员为中老年,基本上都在32岁以上,以山西省太谷县董燕燕秧歌剧团为例,演员(共10人):31-40岁,2人(分别为34、35岁);41-50岁,5人;51-60岁,3人。乐队人员(共8人):21-30岁,2人(分别为27、29岁);31-40岁,4人;52岁的2人。管衣箱和拉幕移景的2人分别为63、64岁。从以上数据可以看出,演员年龄偏大没有后备力量,演员断层严重。从今年5月份开始,太谷县文化艺术中心开始招生准备成立南山艺术团,实则是想从这些报名的人中招太谷秧歌演员,条件是完全免费培养,一个月给300元补助工资,演员成熟后有编制,有三险保障。结果报名的甚少,招上的学生得知情况后大都不愿意唱秧歌。

2.在性别结构上,女演员占绝大多数,董燕燕秧歌剧团中,80%为女演员;乐队中有一名女性,剩下7名为男性。在其他几个剧团中男女比例也基本如此,在南山艺术团报名的学生中也只有一个男孩。其主要原因是唱秧歌的演员收入不好,在剧团中演员按份分钱新演员赚钱少,男孩从事演出养家糊口比较困难,因此男性演员比较少,有意学习秧歌的男孩更少,这与秧歌活动最初都是男演员的情况形成了强烈的反差,是太谷秧歌传承发展中比较突出的问题。

3.在演员演技水平上,现在有名的演员和唱得好的演员比较少。籍红玉、孙贵明、董燕燕、许秀娟、刘双寿、杨玉仙、二亲亲、四娃旦等都是有名的演员。他们各有特色,在自己主攻的行当中都有独到的东西,是观众比较喜欢的演员,但现在这样的演员越来越少,而且有心专心从事秧歌艺术的人少之又少,在演技水平上进展不大。

4.在演员身份上,这些演员除了进行演出外,农民在家还要种地,市民在家还要做点小生意,否则单靠唱秧歌根本无法维持一家人的生活。女演员还好一点,平时跟着唱还能有一些额外的收入,尤其年纪稍微大一点的,能赚点零花钱就可以了,没有更高的要求。这些演员只是在有台口的时候才会出去演出,平时则各自做自己的事情。

(三)秧歌研究方面,现在太谷秧歌在表演艺术上,没有演员进行艺术上的研究和创作,表演艺术停滞不前;文献研究整理有所加强,但整个秧歌研究仍比较薄弱,没有太大的效果。

1.在太谷秧歌表演艺术方面,由于剧团经济效益不好,戏价低台口少,因此剧团把演出收入全都发放给了演员,用以维持生计,并没有节余用来购置道具、服装和其他演出设备。这些剧团砌末陈旧,行头也是20多年前的,然而这些他们已经管不着了,凑合着用能演戏就可以了,况且一般在农村演出,村民们也不太挑剔这些东西。在音乐伴奏上,乐队不完整,在董燕燕剧团中武场5人,有一人打马锣兼控制灯光音响,文场只有3人演奏板胡、电子琴和扬琴,音乐伴奏和灯光等舞台效果较差。在具体剧目表演上,演员很少在一起研究,演唱的剧目也多是传统剧目,都凭着自己的老底来演出。新创剧目较少,近年来移植改编了一些大戏也都是在群众的要求下才排演的,这几个剧团几乎都是相互学来的,并没有自己剧团独有的拿手新戏。只有山西太谷秧歌艺术团近年来编演了《接亲家》、《特殊嫁妆》,复排了《王婆骂鸡》。笔者经过统计,现在可以上演的太谷秧歌剧目一共有73个,三个剧团有好多剧目都是一样的。

2.在文献研究方面,近年来也出现了许多研究太谷秧歌的文章,也有一些研究生在做毕业论文时把太谷秧歌作为选题,同时也结集出版了一些剧本。2001年和2003年,山西省戏剧研究所和中共祁县县委宣传部合编了内部资料《山西地方戏曲汇编第十八集祁太秧歌专辑》和《山西地方戏曲汇编第十九集祁太秧歌音乐专辑》收集了63个太谷秧歌剧本和200多首曲谱。2003年春太谷秧歌编辑委员会成立,秧歌老艺人和秧歌爱好者都积极地投身到保护秧歌的工作中。经过一年半的时间,到2004年6月,6本《太谷秧歌剧本集》和2本《太谷秧歌音乐集》作为内部资料脱稿,收集剧本210个、曲调近400个,这是第一次对太谷秧歌进行较为系统的收集和整理。在晋中市太谷秧歌艺术促进会的组织下,2005年12月,山西人民出版社出版了程锡景主编的《太谷秧歌》(第一集),共收录太谷秧歌剧本40个。2006年10月,由山西人民出版社出版了程锡景主编的《太谷秧歌音乐集》,收录太谷秧歌400多首曲谱。这些剧本集和音乐集的出版无疑对太谷秧歌的传承保护起到了重要作用。

三、太谷秧歌发展对策探寻

太谷秧歌的艺术魅力是被广大文艺创作者和艺术家所肯定的,其优美的曲调、动听的旋律、短小精干的戏剧结构和生活化、情趣浓厚的剧情在太谷方言的歌唱中散发着迷人的魅力。但是,这样一朵美丽的戏曲奇葩,现在却面临着传承发展的巨大问题,后续力量的断层是所有热爱秧歌、从事秧歌的艺人和广大群众所深深担忧的。演出剧目的陈旧、俗套也使得剧团的表演没有新意,不能争取到更多的观众;政府重视程度、支持力度的欠缺,私营剧团自负盈亏的运转模式使得剧团在经济上出现了诸多困难,进而影响了剧种的进一步发展。基于以上存在的这些问题,笔者思考了几点对于发展太谷秧歌的对策:

(一)政府科学保护太谷秧歌,保持文化多样性

2008年,太谷秧歌被列为国家级非物质文化遗产扩展项目,这对于继续发展秧歌小戏,有效传承传统文化,保护文化多样性是非常有利的。“文化在不同的时代和不同的地方具有各种不同的表现形式。这种多样性的具体表现是构成人类的各群体和各社会的特性所具有的独特性和多样化”[9]。太谷秧歌作为发育成长在太谷、祁县等地的民间小戏,经历了千年的发展,她从田间小调发展成为小曲子,再逐渐走向歌舞化,增加了剧情创造了角色后,以小旦、小丑、小生为主,而发展成了三小戏,随着艺术的发展又创造了更为丰富的角色行当。首先,其艺术的自身发展就记录了一段段时代的信息,每一个阶段的艺术在其身上都有遗留和表现。譬如我们如今已不可能看到唐宋时期晋中地区的民间歌舞,但是在太谷秧歌的表演中我们依然可以隐约地看到他们的影子;太谷现在的民歌已经不多了,但是太谷秧歌就是太谷民歌发展的结果,秧歌戏里的音乐曲调记录了民歌;在太谷秧歌中也留有许多划旱船、扭秧歌等民间社火的影子。这些东西的传承和保护都为保持艺术多样性创造了条件。其次,太谷秧歌所反映的内容非常丰富,既有像《韩湘子探妻》这样的民间故事,也有像《小姑贤》、《卖高底》这样反映日常生活的剧目,我们还能通过《吃招待》、《劝戒烟》了解当时的社会弊病。这样,保护太谷秧歌这一非物质文化遗产,也就同时记录了历史,使人们能够更好地了解过去。上文中已经提及,太谷秧歌中有许多反映商人生活、小商小贩活动的剧目,这些都是研究晋商活动的活标本,是难得的资料。再次,保护太谷秧歌这一传统艺术,是进行艺术创新、文化创新的源泉。“在一个文化系统内部,文化创新是文化发展的生命之源,而文化遗产又是文化创新的源泉”[10](P124)。政府一定要充分认识到太谷秧歌作为非物质文化遗产这一独特文化的重要性,认识到保护它的重大意义,科学合理地进行保护,促进文化的多样性和多元化发展。

(二)专家学者加强对太谷秧歌的研究和宣传

对于太谷秧歌的价值,在过去并没有完全看到,在当前非物质文化遗产保护的热潮中,我们有必要对其进行深入的研究,进行更为广泛的宣传,以扩大其影响,产生更大的社会效应。2000年,太谷秧歌剧团赴台湾参加“两岸小戏大展暨学术会”,受到了台湾民众的瞩目,获得了演出纪念金牌。要想使太谷秧歌走向更为广阔的舞台,专家学者必须担当起研究宣传的重任,充分挖掘太谷秧歌的艺术价值。近年来,有许多从民俗学、音乐学、人类学、戏剧学、文化学角度研究太谷秧歌的论文出现,这些研究成果对太谷秧歌的发展都起到了巨大的促进作用。另外,太谷秧歌协会也要充分发挥自己的作用,定期组织艺人和演员们进行秧歌调研和艺术研究以促进秧歌更好地发展。2003年成立的晋中市太谷秧歌艺术促进会,为太谷秧歌的传承和发展提供了许多资金保障和政策支持,收集整理出版了《太谷秧歌》(第一集)和《太谷秧歌音乐集》,举办了13场太谷秧歌擂台赛,并邀请著名晋剧表演艺术家王爱爱、田桂兰、武忠、崔建华以及太谷秧歌名角举办了“太谷秧歌名人名家演唱会”。这些活动都促进了太谷秧歌的繁荣发展,今后还应该继续举办这样的活动以推进秧歌艺术水平上的提高,同时还应该组织相应的专家学者对太谷秧歌当前存在的问题进行研讨,使太谷秧歌的发展走向更为科学的道路。

(三)剧团不断提高艺术水平,推动太谷秧歌不断发展

图5 中央电视台《民歌中国》栏目《逛太谷 看秧歌》

当前各私营剧团由于自身经济能力薄弱,不能对剧团的革新提供应有的资金支持,演出质量不去关注,艺术上没有更多的追求。当然,剧团在发展中的困难是可以理解的,而且当前在市场经济条件下,其它类型媒体的冲击也很大,剧团顾不上艺术上的思考。但是,这并不意味着剧团负责人以及演员就不需要进行艺术上的进步,把钱赚到手就行了,这种竭泽而渔的做法,实在是不可取的,这样下去剧团肯定不会长久,演员的生活水平也不会提高。剧团人员,应经常在一起进行艺术上的交流与沟通,多多演习传统经典剧目,同时还可以结合本剧团演员的嗓音特点、演技特长创作出本剧团特有的剧目,形成自己的风格。利用秧歌调演的机会还可以创作一些新的剧目,提高艺术水平,把这些钱真正用在自己身上,使剧团不断增强表演能力。另外,我不赞成剧团扩大艺术表演范围,唱晋剧或搞流行歌舞,这样只会使秧歌艺术水平有所下降,不会提升秧歌的社会影响。同时,剧团还应尽可能地培养年轻演员,这些方面政府应该予以政策和资金上的鼓励和支持。剧团艺术水平的不断提高,是太谷秧歌不断发展的关键之举。

(四)传承人有效传承太谷秧歌,加大秧歌创作力度

太谷秧歌作为国家级非物质文化遗产,国家每年都有经费补贴,申报单位理应对太谷秧歌的传承保护工作担负起重要的责任。传承人要在自己的演出和工作中做好艺术传承和艺术研究的工作。如果把非遗保护仅仅当成一项申报任务来做的话,那非遗工作就失败了。首先,传承人要对太谷秧歌的发展历史、传统剧目情况、艺术表现手法等做全面的了解。并掌握自己拿手的经典剧目,全面提升自己的艺术素质,作有资格的传承人。其次,传承人要对自己掌握的技艺进行无保留地传承,积极培养好自己的徒弟,多多指导年轻演员。非物质文化遗产的显著特点就是活态的,技艺的掌握和传承离不开人的参与,因此必须借助秧歌口耳相传的方式完整地传授技艺,以期获得长久的发展。另外,还需要有一大批的剧本创作人员进行新剧目的创作,韩甲梅和董燕燕等太谷秧歌演员,也一致认为太谷秧歌要想获得新的发展必须有新创优秀剧目,否则不会吸引更多的观众。

太谷秧歌优美的曲调着实令每一位艺术爱好者着迷,其短小的结构、幽默风趣的语言、情绪化的小调以及生活化的表演,丰富着太谷以及临近十余县市人民的生活。当然,在秧歌的剧目中也存在一些内容不健康、低俗的东西,在今后还需要进行艺术上的不断进步革新。在剧本创作上,一定要用太谷地道的方言来写,许多改编戏之所以缺少秧歌味,很大程度上就是语言、词汇的非“太谷化”造成的,因为曲调和声腔是紧密相连的,语音和曲调的不和谐导致了秧歌创作的失败。在演唱上,要坚定不移地用太谷话来唱,来道白,这样才有太谷味,才能彰显独特的魅力,有些领导不懂艺术提出要普通话化,以期获得更广泛的观众,这样的举措只能使太谷秧歌走向灭亡。笔者认为,只要政策鼓励,资金到位,共同努力,保持风格,科学创新,太谷秧歌一定会绽放新的光彩。

[1]赵尚文.梨园夜话[M].太原:山西人民出版社,1993.

[2]李希茂.太谷秧歌音乐的艺术价值[G]//太谷秧歌(祁太秧歌、晋中秧歌)申报省级非物质文化遗产代表作资料.太谷:晋中市太谷县文化艺术中心,2006.

[3]郭齐文.太谷县志[M].太原:山西人民出版社,1993.

[4]管粤秀纂,郭晋修. 乾隆太谷县志(卷五)·宦蹟[M].乾隆六十年(1795).

[5]韩富科.太谷秧歌音乐集(内部资料)[M].太谷:太谷县文化馆,2004.

[6]中国戏曲志编辑部.中国戏曲志·山西卷[M].北京:文化艺术出版社,1990.

[7]郭齐文,陈建民,王效端.太谷秧歌[M].山西省地方志编纂办公室,1987.

[8]寿阳县志编辑委员会.寿阳县志[M].太原:山西人民出版社,1989.

[9]世界文化多样性宣言[EB/OL].中国非物质文化遗产网.http://www.ihchina.cn/inc/detail.jsp?info_id=3089.

[10]王文章. 非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2008.