公安机关对精神病人肇事事件处置模式的探索

2011-11-02陈鹤飞杨延锋

褚 明,陈鹤飞,杨延锋

(中国人民公安大学,北京 100038)

公安机关对精神病人肇事事件处置模式的探索

褚 明,陈鹤飞,杨延锋

(中国人民公安大学,北京 100038)

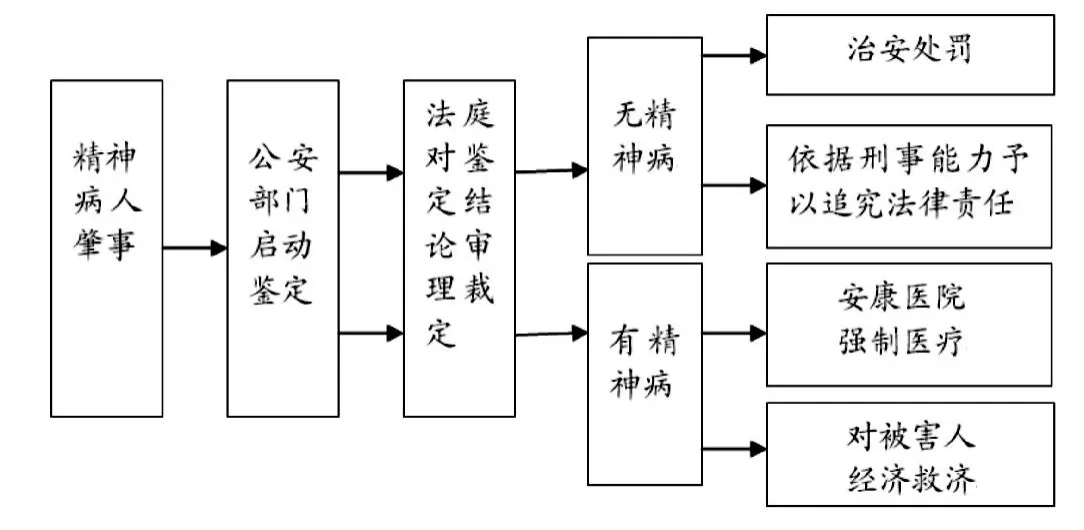

近年来精神病人肇事事件频繁发生,已严重危害社会治安。但公安机关对此如何处置尚无统一做法和成熟模式,本文从公安机关角度出发对精神病人肇事事件的处置模式进行探索。首先,由公安机关启动司法精神病鉴定程序。其次,由公安机关将鉴定结论提交法庭进行审理并作出裁定,针对法庭裁定结果分别处理。最后,对强制医疗的精神病人肇事事件,在公安机关主持下,积极进行调解,对被害人进行经济救济。

公安机关;精神病人;无刑事责任能力;处置模式

引 言

2007年广东省佛山市一名患间歇性精神病病人趁幼儿园放学之机,手持铁扳手冲进幼儿园见人就砸,造成18名孩子及1名老师受伤;2010年福建省南平市郑民生因工作受挫致精神状况异常,在该市实验小学门口持刀行凶导致8名学童死亡。人们在沉痛悼念死者的同时,也开始惶恐自己的生活环境,那些散落在社会上的精神病人,犹如一颗随时可能引爆的“定时炸弹”,[1]时时刻刻威胁着公共安全。据中国疾病预防控制中心精神卫生中心2009年年初公布的数据显示,我国各类精神疾病患者人数在1亿以上,大概每13人中就有1人患有精神疾病。[2]由于精神病人无刑事责任能力,肇事之后无法追究其刑事责任,已成为影响社会和谐稳定的重大问题,公安机关作为维护社会治安秩序、惩治犯罪的法定机关,负有不可推卸的责任。笔者认为当前公安机关应建立如图1所示的对精神病人肇事事件的处置模式。

图1 公安机关对精神病人肇事事件处理模式示意图

一、启动司法精神病鉴定程序

精神病人肇事之后,公安机关首先应当及时采取强制措施控制精神病人,防止其再次危害社会。其次应立即着手对肇事精神病人的精神状况进行司法鉴定,最后应当依据鉴定结果作出相应的处理。

(一)法律法规对公安机关司法精神病鉴定启动权的确认

我国《刑事诉讼法》第119条规定:“为了查明案情,需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。”公安部1998年发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》第233条也作了类似的规定,因而公安机关享有启动鉴定的权利。2005年全国人大常委会通过了《关于司法鉴定管理问题的决定》(以下简称《决定》),旨在建立统一的司法鉴定管理体制,从而保证司法鉴定机构的独立性与公正性。[3]但公安机关认为《决定》所指的司法鉴定和司法鉴定人是指在诉讼中面向社会提供司法鉴定服务的鉴定机构和鉴定人,公安机关所属的鉴定机构和鉴定人不属于《决定》规定的范畴,并于2005年12月29日发布《公安机关鉴定机构登记管理办法》与《公安机关鉴定人登记管理办法》建立了公安系统的鉴定管理体制,从而从部门规章层面明确规定公安机关享有精神病司法鉴定权,也成为公安机关司法鉴定理论与实务的重要依据。

(二)精神病医学司法鉴定的主体资格

从理论上讲,刑事责任能力的判定属于法律的、规范的问题,应由司法人员来作决定;精神医学鉴定人只能以其专门知识对刑事责任能力判断中涉及的医学问题作出评定。故而实施司法鉴定的主体应当同时具备相关法律、医学专业知识。具体来说依据《公安机关鉴定人登记管理办法》鉴定人至少应当具备如下条件:(1)遵守国家法律、法规,具有人民警察职业道德;(2)具有与所申请从事鉴定业务相关的高级专业技术职务资格;或者具有与所申请从事鉴定业务相关的法医官、鉴定官、专业技术职务执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历,从事相关工作5年以上;或者具有与所申请从事鉴定业务相关工作10年以上经历和较强的专业技能。

(三)对肇事精神病人启动司法鉴定的条件

精神病人肇事后,由于各种复杂的原因,司法鉴定部门很难启动司法鉴定程序,笔者以为,公安机关在侦查活动中可参考以下标准对精神病人进行司法鉴定:(1)行为人有精神异常史或精神病家族史的;(2)虽然没有明确的精神疾病发作史,但行为人家族及周围人员反映其性格乖戾、行为冲动、情绪不稳、动作幼稚、睡眠规律反常、或者有抽搐发作史的;(3)行为目的、动机、方式、过程等有悖常理的,或者缺乏作案目的或动机,或者虽有一定的动机与目的,但与行为的严重后果显著不相称的;(4)作案后或在诉讼过程中有反常表现的;(5)行为人具有药物或酒精依赖史的等。

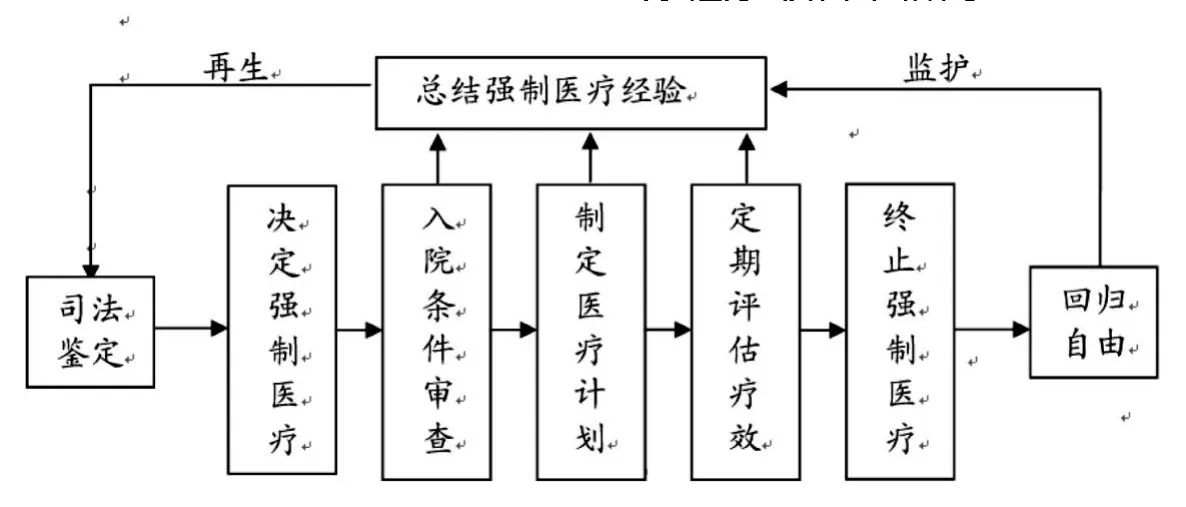

图2 强制医疗程序设计示意图

(四)对肇事精神病人鉴定结论的确认及处理

肇事精神病人经过法定程序鉴定后,公安机关应当将鉴定结论呈交法庭,法庭召集双方当事人及公安机关司法鉴定人员对鉴定结论进行审理、裁定,公安机关针对法庭裁定结果有以下三种可能的处理方式:(1)没有精神病,违反治安管理处罚法的,依据《治安管理处罚法》处理;(2)没有精神病,触犯刑法的,依法进行侦查活动;(3)确有精神病的,由公安机关送交安康医院进行强制医疗,并促成双方当事人的和解,补偿被害人。

二、对肇事精神病人的强制医疗

强制医疗制度起源于西欧,逐渐在全世界范围内适用。我国现行的强制医疗制度即来源于西方国家的“保安处分”,其实质是“对患有精神疾病由此而成为无刑事责任能力或限制刑事责任能力人所适用的旨在隔离排害和强制医疗的刑事实体措施”。[4]强制医疗的实施有效地避免了肇事精神病人再次危害社会,达到了“收治一个安宁一家,收治一个造福一方”的社会效果,[5]对于保障一般公民的合法人身权、精神病人健康权及其他合法权益有着极为重要的意义。

目前执行强制医疗措施的专门机构是公安机关管理的安康医院。全国现有24所安康医院,分布在20个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团,床位总数为一万余张。1998年至今,安康医院累计收治由各地公安机关送治的肇事精神病人4万余人次,其中严重肇事的占30%。[6]虽然安康医院的数量及收治人数初具规模,但精神病人肇事事件屡见不鲜,我们无法在短时间内增加安康医院的数量,但可以提高强制医疗的质量。比如设计科学合理的强制医疗程序,如下图所示:

(一)决定强制医疗

虽然目前刑法第18条只是笼统地规定由政府对肇事精神病人进行强制医疗,具体由政府的哪个行政职能部门决定目前尚无法可依,但有些地方法规定肇事精神病人的强制医疗由公安机关决定,如《北京市精神卫生条例》第31条规定:“精神疾病患者有危害或者严重威胁公共安全或者他人人身、财产安全的行为的,公安机关可以将其送至精神卫生医疗机构,并及时通知其监护人或者近亲属”。实践中由县级以上公安机关负责决定对肇事精神病人强制医疗已经持续了很多年,虽然缺乏法律明文规定,但已成为不争的事实。公安机关决定强制医疗必须满足以下两个条件:第一,被强制医疗人员已发生了触犯刑法的行为,涉嫌犯罪;具体来说被强制医疗人员违反刑法规定的下列行为:(1)杀人、强奸、伤害等严重侵害他人人身权利的;(2)放火、爆炸、投毒、破坏等严重危害公共安全的;(3)以暴力等手段侵犯公私财产的;(4)扰乱社会秩序,造成严重后果的;(5)其他违反刑法行为。第二,被强制医疗人员是经法定鉴定程序,确认无刑事责任能力的精神病人。两个条件缺一不可。

(二)入院条件审查

公安机关管理的安康医院兼具社会治安和医疗双重职能,通过医疗手段达到维护社会治安的目标。由于安康医院的独特性,因而需要对肇事精神病人进行更加仔细的审查,并建立相应的精神病人资料库,才能保证精神病人安全有效地接受康复治疗。其审查的内容如下:(1)精神病人的基本状况(姓名、年龄、身高、体重、住址等);(2)精神病人精神状况;依据有、偶尔有、无三个因子分别对精神病人的辨认能力和控制能力进行划分,确定其精神状况等级,分别实施一般监护、重点监护、特别监护。(3)精神病人有无其他特殊情况。如精神病人有暴力倾向,是一名“武疯子”,就应当为其设置单独的强制场所,避免与他人发生冲突。

(三)制定医疗计划

精神病复发率高、致残率高、周期性强,安康医院医务工作人员应当根据审查的结果制定出详细可操作性的医疗计划,做好“事后收治”工作。如制定以下三步计划:第一阶段(约1-4周):情绪控制阶段。由于精神病人刚刚肇事,尚处在发病期,在短时间内极有可能再次做出危害社会的行为,医务工作人员应当先稳定病人的情绪,必要时可以请求其监护人协助;第二阶段(约8-16周):医疗康复阶段。采用“药物+行为+工作+娱乐+心理”全方位治疗方法,确保强制医疗的效果。第三阶段(约半年):巩固观察阶段。由于精神病发病周期性强,非常容易复发,医务人员应当每天观察记录精神病人精神状况,以便及时有针对性地医疗。

(四)定期评估疗效

由安康医院主治医师、公安机关司法鉴定人员、监护人组成评估小组,在医疗计划实施的同时定期开展疗效评估工作,一方面为下一阶段的医疗计划提供参考数据,一方面做到及时终止强制医疗。

(五)终止强制医疗

即便是完全丧失辨认和控制能力的精神病人,也有人身自由,如果无限期的延长强制医疗时间,也是对人权的侵犯。因而公安机关应当及时终止强制医疗或者变更为自愿治疗,还精神病人一片自由天空。笔者认为强制医疗的终止应有严格的程序,具体来说,由精神病人主治医师、公安机关司法鉴定人员、监护人、精神病人所在居委会代表共同商议,充分考虑到治愈后的精神病人回归社会难的问题,并最终由公安机关发布终止决定。治愈后的精神病人回归社会后,其户籍所在地的公安派出所要在其监护人的配合下加大监护力度,防止其再次肇事。

三、对被害人的经济救济

《民法通则》第132条规定:无民事行为能力人、限制行为能力人造成他人损害的,由监护人承担民事责任。监护人尽了监护责任的,可以适当减轻他的民事责任。在此基础上,《侵权责任法》第32条进一步明确规定:无民事行为能力人、限制行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护责任的,可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制行为能力人造成他人损害的,从本人财产中支付赔偿费用。不足部分,由监护人赔偿。由此我们可以看出,精神病人肇事后的赔偿,主要通过受害人一方以民事诉讼的方式向肇事精神病人及其监护人主张侵权赔偿来实现。此种解决途径,是向肇事精神病人及其监护人索取赔偿的主要方式。但由于公安机关在这种解决途径中不发挥主要作用,因此本文不予讨论。下面简要概述一下由公安机关参与的两种精神病人肇事事件被害人获得经济救济的途径。

(一)公安机关积极调停促成刑事和解

刑事和解,又称加害人与被害人的和解,一般是指在犯罪后,通过调停人的调停,使加害者和被害者直接对话协商,解决冲突矛盾的刑事司法制度。[7]其目的是为了恢复加害人所破坏的社会关系,弥补被害人所受到的伤害,并促使加害人改过自新,回归社会。刑事和解以被害人利益为中心,大大提升了被害人的诉讼地位,增强了被害人在解决刑事纠纷中的主动权。现在,刑事和解适用于少年被告人,这是普遍的做法,有的国家还扩展到成年犯中的过失犯、初犯和偶犯。根据西方国家多年的司法实践,这种刑事和解的司法模式,的确能使受损各方都获得相对最大利益,具有全面恢复正义、根本化解矛盾和提高司法效率的重大意义。笔者认为,结合精神病人肇事所侵害的对象以及刑事和解制度的目的指向与效果,应当将精神病人肇事的赔偿纳入刑事和解的范围。理由如下:

第一,刑事和解模式的本质是通过和解协议,使双方的纠纷可以不经由刑事程序而获得解决,即由公检法机关认可和解协议,从而作出撤销案件、不起诉、免刑、从轻、减轻处罚以及作出减刑、缓刑、假释等决定。肇事精神病人由于不符合犯罪构成的主体要件资格,因此无法通过刑事诉讼的方式追究他们的刑事责任。所以在处理肇事精神病人案件的结果方面,刑事和解模式与传统的诉讼模式一样,都是撤销案件、不起诉、不追究刑事责任。所以,对于“免刑”这个结果而言,刑事和解模式在适用于肇事精神病人这个领域与现行刑事诉讼制度高度兼容,符合法律适用的应有之义,完全可以大胆尝试。

第二,刑事和解协议的内容不仅仅是赔偿问题,但赔偿问题往往是和解协议的重要内容,赔偿也是能够达成和解协议的重要前提。对于肇事精神病人案件中的被害人来说,由于法律规定不能追究加害人的刑事责任,那么获取赔偿金就是他们获得司法救济的唯一要求了。签订刑事和解协议能使被害人获得及时的赔偿和治疗,有利于保障被害人的合法权益,实现实质正义。公安机关在调停的过程中要充分发挥自身作为中立第三方的积极作用,通过耐心说服、法律教育等细致工作,充分考虑肇事精神病人与被害人双方的合法利益诉求,公正、高效地调停,要力争双方平等自愿地达成和解协议,为日后顺利支付赔偿金,最终落实和解协议的内容,打好基础。

第三,如上文所述,强制医疗是解决肇事精神病人案件的最终途径,而强制医疗在形式上具有强制性,因此,很容易使肇事精神病人的监护人产生抵触情绪,觉得这是一种变相监禁刑,甚至产生“宁罚不赔”、抗拒赔偿被害人、逃避赔偿责任的想法。公安机关在调停的过程中,应当对肇事精神病人及其监护人一方进行法制教育:强制医疗由国家支付费用,对于肇事精神病人的监护人而言,可以减轻他们的监护压力;对于肇事精神病人而言,可以治疗他们的精神疾病,强制医疗是一种事实意义上的福利。从而,打消肇事精神病人及其监护人的抗拒心理,接受强制医疗。在此基础上,我们公安机关要牢牢抓住主动权,坚持“先达成和解协议、后进行强制治疗”的原则,不达成协议就不送院治疗,只是把肇事精神病人控制起来,防止其社会危险性的发生。这样做,能够达到惩治肇事精神病人,杜绝监护人推诿赔偿责任,保障被害人求偿权益的三重效果,使和解协议落到实处。

(二)由公安机关代为被害人申请国家补偿

被害人国家补偿制度,是指在被害人不能或者不能完全从加害人处获得赔偿的情况下,国家给予被害人一定的补偿。[8]国家补偿可以缓解被害人的生活困境,平复其对肇事者以及社会的怨气,有利于被害人顺利回归正常的生活,维护社会秩序的稳定。肇事精神病人案件中的被害人所遭受的损害,首先应该由肇事精神病人及其监护人予以赔偿,在无法取得赔偿或者虽已赔偿,但赔偿极度不足的情况下,被害人可以向公安机关申请,由公安机关向政府有关部门汇报,由国家给予一定的经济补偿,使被害人的利益在一定程度上得到恢复,保护被害人的权益。具体实现的途径,可以是由公安机关牵头,筹办专门基金会,向社会募集资金,专款专用,用于补偿精神病人肇事案件中的被害人。国家财政也应在合适的范围内,注入资金,给予扶持。具体的操作流程和行政规章应由公安机关牵头研究确立。

综上,公安机关对于精神病人肇事事件的处置,应坚持强制治疗与经济救济双管齐下的方针,遵循“强制医疗与被害人救助兼顾”、“重精神病人强制医疗更重被害人救济”的原则,并在实践中积极探索更加公平、有效的处置模式,切实保障双方当事人的合法权益,维护社会和谐稳定,为经济建设服务。

[1]唐春晖.对精神病人肇事肇祸行为的分析及对策[N].人民公安报,2008-1-23(007).

[2]新浪网新闻中心.中国精神疾病患者总数过亿,每13人中就有1个[EB/OL].http://news.sina.com.cn/c/2010-10-11/03461821 1411s.shtml,2011-4-5.

[3]陈龙鑫.对公安机关司法鉴定体制改革的理性思考[J].中国司法鉴定,2010(5).

[4]王伟.精神病人强制医疗制度研究[J].法律与医学,2003(3).

[5]秦千桥.全国安康医院工作会议召开探索“事前干预、事中处置、事后收治、后续照管”模式[N].人民公安报,2010-5-28.

[6]张向宁.强制隔离戒毒所、安康医院、戒毒康复场所的现状及未来[N].人民公安报,2010-3-18.

[7]唐文胜.犯罪损害赔偿研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2010:202.

[8]唐文胜.犯罪损害赔偿研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2010:238.

D631.4

A

1673 2391(2011)04007604

20110510

褚明,男,中国人民公安大学2008级公安法制专业本科生;陈鹤飞,男,中国人民公安大学2008级公安法制专业本科生;杨延锋,男,中国人民公安大学2008级公安法制专业本科生。

【责任编校:郑晓薇】